スポンサーリンク

身体のいいなり

身体のいいなり 内澤旬子さん

■「むしろ元気に」変身の不思議

38歳のときステージ1の乳がんと診断された。2度の部分切除をへて乳腺全摘出、乳房再建と手術を重ねてきた。

大変な経験だったと思うが、内澤さんはその大変さだけを強調して書かない。いわゆる闘病記を書くつもりはなく、「がん以前と比べてむしろ元気になったいきさつも書いてほしいと言われて体験をまとめてみようという気持ちになった」そうだ。

そう。内澤さんはいますこぶる元気なのである。腰痛、アトピー性皮膚炎、微熱、冷え性、むくみ……、「病気といえない病気」にずっと悩まされてきたのに、手術後に始めたヨガの効果もあって、それらの悩みから解放されていく。アトピーが治ると化粧するようになり、腰痛となぜかO脚まで治ったのでヒールのある靴とスカートのおしゃれも楽しむようになった。

そうした経験とともに、フリーのイラストレーター&ライターとして仕事をしながら手術や治療を受けて感じ、考えたことがつづられている。

内澤さんは結構、無謀な人だ。準備なしにヒマラヤに登ったこともあるし、経験もないのに豚を育てて肉にして食べ、著書(『世界屠畜紀行』)の宣伝になるのならと体調が悪いときにテレビの密着取材を引き受けたりもする。

「意志だけで生きていけると思いこんできた」内澤さんが、病がきっかけで「身体のいいなり」になってどんどん変わっていく。「いいなり」というところに「意志の人」の不承不承感が出ているのがおかしい。いまも「べつの体に脳みそが移植されたような感じがする」そうだ。

「吉野弘の『身も心も』という詩が好きで、タイトルを考えるとき、この詩が念頭にあった」という。心が先走ったり、心だけ身体に置いていかれたり。不思議なバランスでつながる心と身体に思いをめぐらせる本だ。

身体のいいなり 内澤旬子:http://book.asahi.com/author/TKY201101190211.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カラーセラピーの先生に教えてもらった本です

私は人の治療記ってほとんど読んでいません

それは治療記録って「その人のもの」だと思っているからです

読んでみると、思ったよりも面白かった~~

特に癌に罹患するまでの彼女の持病(アトピーと腰痛)が私と同じだったので、読みながら何度も電車の中で吹き出しそうになってました。彼女と私は同級生というのもあるかもしれないけれど、私が子どもの頃のアトピーってこんなだったわ。とか大人になってから化粧ができないとかシャンプーが合わないで悩んだり、また腰痛持ちで旅行に行くとベットが合わずに床に寝ていたりと色んな部分が似ていました

彼女の体験記を読んでみて色んな場所で「やっぱりがん患者って同じ事を考えるんだな」と思った

がんを告知されてからの彼女の話は、乳がんと子宮ということで違うけれど手術の事もノルバデックス(ホルモン療法の薬)もホットフラッシュも再建手術のことも、がん友さんから聞いた話とそっくり~~と思った

吉祥寺ランチのメンバーは乳がん2人に私ですが、色んな話をします

ある時、ランチを食べている時に、その中の1人が「乳房再建手術が終わった」けれど「ちょっと気になる・・・」といって、私たちは興味があったので「見たい!」と言いました

そしたら、もう1人も手術後の「傷跡が赤くなってて気になる」という事を話してました

私は「お腹の傷あとが大きい」といって、やっぱり気になるよねって言ってた

ランチの後で「綺麗な女子トイレ」を探して、トイレの中でお互いに傷あとを見せ合いました。

再建後の乳房は彼女は気にしていましたが、2人で「全然、大丈夫」と言ってました

まるで女子高生のようなノリだけれど、自分の傷あとを見せる。

それでちょっと気持ちが楽になりました

自分では、とっても悩んでいても案外他人から見れば「大丈夫やん」ってこともあります

でも、そういってくれる人の言葉を受け入れることができる相手もいれば、そうでない相手もいます。どういう相手と話をするかによって自分の気持ちも変わるのかなって思いました

本の中で彼女が、ニット帽をかぶった抗がん剤治療中らしき人に退院の時に「あなたも癌で?」と言われて「あ、はい。乳癌なんです」と素直に答えた自分に驚いていると、その方が彼女の手をふわっと包んで「そう、がんばりましょうね」と言われた時に、今までは誰の言葉も受け入れなれなかったけれど、「がんばりましょう」という言葉でも、素直に受け入れられたと書いていました。

そして、彼女のようになりたいと思ったそうです

わかる~と思った

私は、そういう人たちに入院と一緒に出逢えたから嫌な人に出会っても大きな「患者不信」にならなくてすんだけれど、入院期間が短い人が入院中や退院後に出逢うのって難しいのかもしれないなって思った

実際に「がんばっている人」に「がんばりましょうね」って言われるのって、全然、嫌じゃない

だって、お互い「がんばっている」んだもん

ただ、それが患者でもない普通の人に「がんばって」言われるとあんたには言われたくないってイライラする・・・なんよ、その「上から目線!」って思ってしまうひねくれた私がいる

だって自分は充分「がんばっている」んだもん

今はそれほどでもないけど、最初の頃は本当に嫌いな言葉だった

退院してから、本当の意味で自分のがんを話せる友人って必要なものだと思った

それは「がん種」の区別なくてもわかりあえる人っていると思います

がんになると人から同情されるのは、嫌なくせに大切にはされたいと思っている気がします

考えてみたら「わがままなもんやな」って思います

それに、自分だって元気な時は、知らず知らずに人を傷つけてたような気がするし・・・

傷つける気じゃなくても、結果的にそうなってしまうこともあります

それも今では「お互い様」かな?って思う私です

なってみなきゃわからないことっていっぱいあるんだよね

鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談

ルポライター・イラストレーター・内澤旬子さん VS「がんばらない」の医師 鎌田實

がんサポート:http://www.gsic.jp/support/sp_02/kvs/61/index.html

2012年10月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

最新 子宮頸がん予防 ワクチンと検診の正しい受け方

最新 子宮頸がん予防 ワクチンと検診の正しい受け方

手術後1年目くらいの時に、ある患者さんから「子宮頸がんのワクチン反対運動に署名して」と言われました。その方は、乳がん体験者の方で最初から私が「ワクチン反対派」と決め付けた態度で「あなたも子宮頸がん体験者ならわかるでしょ。ワクチン反対運動に署名して」と言われて、驚いた私は「私はちょっとわからないから・・・」と断りました

彼女の最初から決め付けた言い方もよくわからなかったし、

私の署名がどう使われるかわからない状態での「署名活動」ってどうなの?って思った

今回、この本を読んでみようと思ったのは、この経験をした時に

とっさに「いえ、私は賛成派です」と言えなかったというのもあるからです。

実際にがんを体験した私がきちんとした意見をもたなくてはいけないと思いました

私としてはワクチンのメリット・デメリットをきちんと知ることと

子宮頸がんと子宮体がんは違うというのを知ること(正しい、がん知識を持つこと)

子宮頸がんのワクチンで子宮体がんは防げないというのと、

最近は若い人でも子宮体がんの人が増えてきているというのを知って

ワクチン接種と一緒に細胞診を受けることが大切。という風に考えていました

私は17歳で初体験でした。それを考えても早い接種が必要だと思います

もし私が女の子の親だったら、ワクチンは受けさせます

本の中で、野田起一郎先生と著者の対談が載っていました・・・・・・

-ワクチンと聞くと、副作用はないのかという心配をなさる方も多い。

「その点はね、このワクチンはウイルスのDNAが入っていない、殻だけの空っぽのたんぱく質の粒子を抗原にしたということが、非常に画期的な優れた技術なんですね。普通のワクチン、生ワクチンは、弱毒化して使っています。だから、ある特殊なというか、特定の体質の人が、ワクチンで障害が起こるというようなことがありうるわけですよね。ところがHPVワクチンはウイルスじゃないんです。感染症もありません。ウイルスに似ているけれど全くウイスルではないわけだから、そういうことは起こりようがないんですね。副作用として起こるとしたら、注射したところが痛いとか、そういうようなことだけです。そういう意味では、我々は非常に使いやすいワクチンだと思っています」

これを読んで「えっ、ワクチンなのに副作用がないんだ」という驚きがありました

ただ、HPVには沢山の型があります

『ヒトパピローマウイルスは、100以上の型があり、すべてが子宮頸がんの原因ではありません。子宮頸がんを引き起こすのは、16型、18型などのハイリスク型のみです。なかでも、腺がんは18型感染に起因するものが多く、一般的に予後が悪いです。・・・・・がんサポートより』

詳しくはこちらから:http://www.gsic.jp/cancer/cc_07/wcc02/index.html

体験者の私が言えることは、がんもワクチンも正しい知識から。です

章ごとの文末に、まとめが書かれていて「本文を読むのはちょっと・・・」という人は

まとめを読んでから、気になった部分だけ読んでもいいと思います

できるだけ多くの方に読んでもらいたい1冊です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子宮頸がん征圧をめざす専門会議:http://www.cczeropro.jp/index.html

本の中で取り上げられていたHPです

子宮頸がんワクチンの危険性:http://www.thinker-japan.com/hpv_vaccine.html

(私としては、ちょっと・・・でした)

河野美代子ブログ:

日本の女性行政。ピル、子宮頸がん予防ワクチン、緊急避妊薬。

http://miyoko-diary.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-7bc6.html

http://miyoko-diary.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-7311.html

2012年10月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

ピルとの上手なつきあい方

子宮を休めるためにも有効?ピルとの上手なつきあい方

ピルにまつわるQ&A

Q:どのようにして買えるの?

・まずは産婦人科を受診して

Q:メリットは?

・月経痛や子宮内膜症の軽減も

Q:誰でも服用できる?

・喫煙者や肥満の人はNG

Q:副作用の心配は?

・飲み続けていれば問題なし

最近は、色々な雑誌やテレビなどでも低容量ピルの服用で卵巣機能を抑えるメリットを

耳にする事があります

個人差はありますが、月経痛などが軽減されるのであればいいのかも知れませんね

ただ、その時にもきちんと医療機関を受診してください

その他、細かいところは本を読んでください

ピルにまつわるQ&A

Q:どのようにして買えるの?

・まずは産婦人科を受診して

Q:メリットは?

・月経痛や子宮内膜症の軽減も

Q:誰でも服用できる?

・喫煙者や肥満の人はNG

Q:副作用の心配は?

・飲み続けていれば問題なし

最近は、色々な雑誌やテレビなどでも低容量ピルの服用で卵巣機能を抑えるメリットを

耳にする事があります

個人差はありますが、月経痛などが軽減されるのであればいいのかも知れませんね

ただ、その時にもきちんと医療機関を受診してください

その他、細かいところは本を読んでください

2011年05月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

子宮は疲れている?~チェック方法~

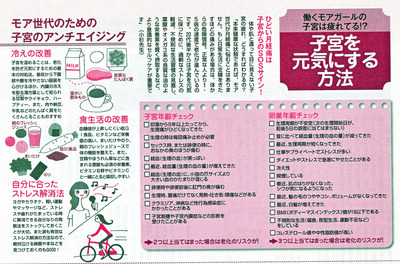

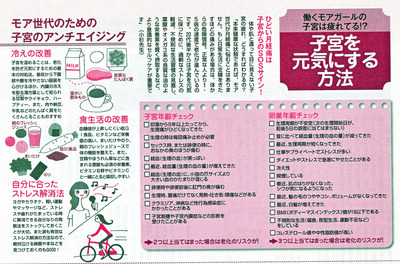

MOREに書いていた「子宮を元気にする方法」のところに

子宮の元気チェックがありました

改めてチェックしてみると「ああ、わかるわかる」という事も・・・

子宮年齢チェック

・初潮から5年以上たってから、生理痛がひどくなってきて

・生理の時は毎回痛み止めが必要

・性交時、または排便の時に、おなかの奥のほうが痛む

・経血(生理の血)が黒っぽい

・最近、経血(生理の血の量)が増えてきた

・経血(生理の血)に、小指の爪サイズより大きい血のかたまりが混じる

・排便時や排便前後に肛門の奥が痛む

・生理時、腹痛だけでなく発熱・吐き気・頭痛などがある

・クラミジア、淋病など性行為感染症にかかったことがある

・子宮筋腫や子宮内膜症などの診断を受けたことがある

⇒2つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

卵巣年齢チェック

・生理周期が不安定(次の生理開始日が、前後5日の誤差に当てはまらない)

・昔に比べて経血量(生理の血の量)が減ってきた

・最近、生理周期が短くなってきた

・仕事やプライベートでストレスが多い

・ダイエットやストレスで急激にやせたことがある

・冷え性

・喫煙している

・最近、肌のはりがなくなった、シワが気になるようになった

・最近、髪の毛のつややコシ、ボリュームがなくなってきた

・最近、白髪が増えてきた

・BMI(ボディーマスインデックス)値が18以下である

・不規則な生活(偏食、夜型生活、運動不足など)をしている

・コレステロール値や中性脂肪値が高い

⇒3つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

子宮のアンチエイジングの方法なども書かれています

子宮の元気チェックがありました

改めてチェックしてみると「ああ、わかるわかる」という事も・・・

子宮年齢チェック

・初潮から5年以上たってから、生理痛がひどくなってきて

・生理の時は毎回痛み止めが必要

・性交時、または排便の時に、おなかの奥のほうが痛む

・経血(生理の血)が黒っぽい

・最近、経血(生理の血の量)が増えてきた

・経血(生理の血)に、小指の爪サイズより大きい血のかたまりが混じる

・排便時や排便前後に肛門の奥が痛む

・生理時、腹痛だけでなく発熱・吐き気・頭痛などがある

・クラミジア、淋病など性行為感染症にかかったことがある

・子宮筋腫や子宮内膜症などの診断を受けたことがある

⇒2つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

卵巣年齢チェック

・生理周期が不安定(次の生理開始日が、前後5日の誤差に当てはまらない)

・昔に比べて経血量(生理の血の量)が減ってきた

・最近、生理周期が短くなってきた

・仕事やプライベートでストレスが多い

・ダイエットやストレスで急激にやせたことがある

・冷え性

・喫煙している

・最近、肌のはりがなくなった、シワが気になるようになった

・最近、髪の毛のつややコシ、ボリュームがなくなってきた

・最近、白髪が増えてきた

・BMI(ボディーマスインデックス)値が18以下である

・不規則な生活(偏食、夜型生活、運動不足など)をしている

・コレステロール値や中性脂肪値が高い

⇒3つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

子宮のアンチエイジングの方法なども書かれています

2011年05月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

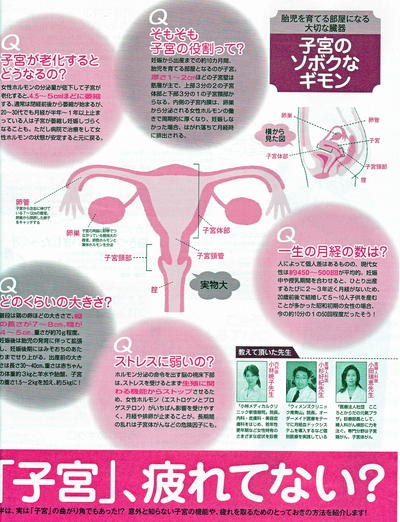

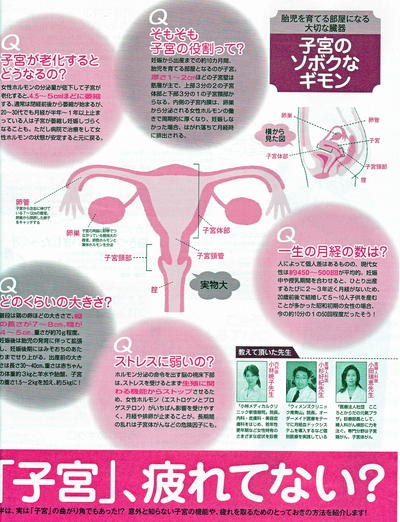

あなたの「子宮疲れてない?」~子宮のソボクなギモン~

今月号のMOREで子宮の特集が組まれていました

最近は「子宮頸がんワクチン」などもあってか、テレビや雑誌でも

以前より色々な場所で「子宮」についての情報が得られます

こちらの特集では、20代~30代くらいの若い人をターゲットにしています

ちょっと保険体育の授業の延長版って感じです

Q:そもそも子宮の役割って?

妊娠から出産までの約10ヶ月間、胎児を育てる部屋となるのが子宮。

Q:子宮が老化するとどうなるの?

女性ホルモンの分泌量が低下して子宮が老化すると、4.5~5cmほどに萎縮する。

月経が半年~1年以上止まっている人は子宮が萎縮し妊娠しづらくなることも。

Q:一生の月経の数は?

人によって個人差はあるものの、現代女性は約450~500回が平均的。

子供を産む人数にもよりますが、昭和初期の女性の場合は今の約10分の1程度だったそうです。

Q:どのくらいの大きさ?

普段は鶏の卵ほどの大きさで、縦の長さが7~8cm、幅が4~5cm、重さが約70g程度。

これが出産時には、長さ30~40cm、重さは赤ちゃんの体重約3kgと羊水や胎盤、子宮の重さ

1.5~2kgを加え、約5kgに。

Q:ストレスに弱いの?

ホルモン分泌の命令を出す脳の視床下部は、ストレスを受けるとまず生殖に関わる機能から

ストップさせるため、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲストロン)がいちばん影響を受けやすく

月経や排卵が止まることが。長期間の乱れは子宮体がんなどの危険因子にも。

などなど・・・

抜粋して書いているので、詳しくは雑誌を見てくださいね

最近は「子宮頸がんワクチン」などもあってか、テレビや雑誌でも

以前より色々な場所で「子宮」についての情報が得られます

こちらの特集では、20代~30代くらいの若い人をターゲットにしています

ちょっと保険体育の授業の延長版って感じです

Q:そもそも子宮の役割って?

妊娠から出産までの約10ヶ月間、胎児を育てる部屋となるのが子宮。

Q:子宮が老化するとどうなるの?

女性ホルモンの分泌量が低下して子宮が老化すると、4.5~5cmほどに萎縮する。

月経が半年~1年以上止まっている人は子宮が萎縮し妊娠しづらくなることも。

Q:一生の月経の数は?

人によって個人差はあるものの、現代女性は約450~500回が平均的。

子供を産む人数にもよりますが、昭和初期の女性の場合は今の約10分の1程度だったそうです。

Q:どのくらいの大きさ?

普段は鶏の卵ほどの大きさで、縦の長さが7~8cm、幅が4~5cm、重さが約70g程度。

これが出産時には、長さ30~40cm、重さは赤ちゃんの体重約3kgと羊水や胎盤、子宮の重さ

1.5~2kgを加え、約5kgに。

Q:ストレスに弱いの?

ホルモン分泌の命令を出す脳の視床下部は、ストレスを受けるとまず生殖に関わる機能から

ストップさせるため、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲストロン)がいちばん影響を受けやすく

月経や排卵が止まることが。長期間の乱れは子宮体がんなどの危険因子にも。

などなど・・・

抜粋して書いているので、詳しくは雑誌を見てくださいね

2011年05月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんの患者さん向け解説書!

病院に行った時に患者会のところで見つけたチラシです

告知された時は、こういった本を何冊も読みました

私の場合は、お金もないし買うよりは図書館を利用していましたが沢山の本がありました

子宮頸がんにしても子宮体がんにしても卵巣がんにしても、対して治療方法は変化していないのでは?

と、先日の診察の時に先生に聞きました

乳がんほど、ガイドラインが変化しているようには思えないし、なんか同じようなのに

理不尽みたいな気持ちがありました

それをそのまま先生に言ったら、確かに婦人科のがんは乳がんのようにガイドラインが変化していないけれど手術の技術が変化していっている。だから、今までは後遺症があった排尿障害も重篤なものは無くなっていっているということでした

婦人科癌におけるセンチネルリンパ節や神経温存子宮全摘術における骨盤内臓神経の術中電気刺激など

ただ、これも全ての病院ができる手術ではないようです

でも、実際に自分が調べている大半がこういう本からではなく、むしろブログだったり

治療記だったりします

ついつい専門用語の多い本よりは「私はこうでした」っていう簡単なものを選んでしまいます

できればきちんとしたガイドライン(最新のもの)を読んでみて、それから自分が通いたい

がん指定病院のホームページで書かれている治療方法を読んでみてください

以前は、国立大学病院などは治療方法を公開したりする事ができませんでした

でも、現在はそういう事はないので、自分でも調べることができます

ぜひ、活用してくださいね

告知された時は、こういった本を何冊も読みました

私の場合は、お金もないし買うよりは図書館を利用していましたが沢山の本がありました

子宮頸がんにしても子宮体がんにしても卵巣がんにしても、対して治療方法は変化していないのでは?

と、先日の診察の時に先生に聞きました

乳がんほど、ガイドラインが変化しているようには思えないし、なんか同じようなのに

理不尽みたいな気持ちがありました

それをそのまま先生に言ったら、確かに婦人科のがんは乳がんのようにガイドラインが変化していないけれど手術の技術が変化していっている。だから、今までは後遺症があった排尿障害も重篤なものは無くなっていっているということでした

婦人科癌におけるセンチネルリンパ節や神経温存子宮全摘術における骨盤内臓神経の術中電気刺激など

ただ、これも全ての病院ができる手術ではないようです

でも、実際に自分が調べている大半がこういう本からではなく、むしろブログだったり

治療記だったりします

ついつい専門用語の多い本よりは「私はこうでした」っていう簡単なものを選んでしまいます

できればきちんとしたガイドライン(最新のもの)を読んでみて、それから自分が通いたい

がん指定病院のホームページで書かれている治療方法を読んでみてください

以前は、国立大学病院などは治療方法を公開したりする事ができませんでした

でも、現在はそういう事はないので、自分でも調べることができます

ぜひ、活用してくださいね

2011年04月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか4

第5章 プラント・プログラム―食事編

第6章 プラント・プログラム―生活スタイル編

第7章 東洋の目で西洋を眺める

こちらで、この本については最後になります

この第5、6、7章では、主に彼女が進める食事の実践編ともいえるものが書かれています

第5章で、彼女が推奨した食事療法を受けた方の説明がありました

・・・今までに、63人の乳がんになった女性にこの食事を実践してもらった。乳がんが再発した人はひとりもいない。このなかには、骨転移のある進行性乳がんを患っていた、カナダ人の友人の70歳になる母親も含まれている。また、初めての子どもを母乳で育てているときに、乳がんという診断を受けた若いイギリス人女性も含まれている。私が勧めた食事を拒否した人や、実践していると言いながらしていなかった人が5人いたが、これらの人のなかには、気の毒なことに乳がんが再発し、そのために亡くなった人もいる。

彼女の食事を実践して生還した人は一体、どんな治療を受けていたのでしょうか?

そして、どんなステージだったのでしょうか?

彼女が書いてある事や、進めている食事が、どんなに素晴らしいものであっても、自分が言っている事を守らないから死ぬ。という言い方はカルト宗教やマルチ商法となんら変わりないと思います

確かに、彼女が進めた食事で乳がんが再発することなく完治したのであればいいと思います

事実であれば、何も批判する事もありません

ただ「人は人です」それが合う人もいれば、合わない人もいる

彼女が言っている食事は、極力乳製品を減らして、肉を食べない、塩分を控える、など現在では当たり前に言われていることが大半です

よく言われていることで「がん患者に精製していない穀類」というのがあります

でも、私のように開腹手術をしている又は、腹部に放射線治療をしている患者にとって消化の悪い穀類はあまり勧められません

それは、海藻などもそうです

体にいいからと、消化の悪いものばかり食べると下痢をしたり便秘になったりします

白米はダメといっても、そういう人は玄米を食べるより白米を食べるほうがいいです

白米に足りないビタミンは、他の食品でカバーするのでいいと思います

体のためにと食べた食事で、腸閉塞になっては意味がありません

また、乳製品を取り過ぎない。といっても、全てをやめなくても沢山の乳製品をとっているのであれば少し控えるくらいでいいと思います

先日、あるテレビ番組で「新婚さんの朝ごはん」というのが紹介されていました

朝ごはんのメニューが「バナナのホワイトソースのグラタン・チョコレートとバターのケーキ・フランスパンのチーズのせに鴨のサラダ」でした

それを見て「これはあまりにも乳製品が多すぎるわな・・・」って思った

でも、これほどのものを日本人が朝ごはんで食べるとは思えません

何もかも「ほどほど」であればいいのではないでしょうか?

大豆や海藻などにしても西洋人がゴミとして捨てていたようなものであっても工夫して食べる文化のある国民なのだから、実は日本人は食事療法に向いているかもしれません

でも、この本を読んで感じたのは、乳製品がダメっていうなら「がんが消えていく食事」のあの先生って毎日500g以上の乳製品を何年も実践しているって本に書いていたな~なんて思いました

じゃあ、あの先生って間違いなく前立腺がんになるんだ~~(笑)

こういう食事療法の本って、色いろ読みましたがある本ではいいと推奨されている食品が、他の本では否定されているという事が、とても多いです

結局のところ「いかにインパクトのある題名の本にするか」だと思います

そして作者がいかに社会的地位のある人かがポイントです

そういう意味ではこの本は間違いなく「売れる本」だと思います

私は、食事療法も補完代替療法も実践していません

先日も新大久保で美味しくサムギョサルを食べてきました

自分の体が「美味しい~~」っていうものであれば、それはきっと体にいいものだと思います

「美味しい~~」って思えないような食事をして何が生きている意味なのかな?って思います

人の体は自分が食べたものからできています

「美味しい」って、友達と笑いながら食べたものが体に悪いとは思えません

それよりは偏った食事療法や無理強いされる食事のほうが体に悪いと思います

ただ、あまりにも肉を食べているなって思ったら、その時は魚や野菜を食べればいいと思います

また、この本を読んで食事を考えるのであれば、それもいいと思います

この本に書かれている事は日本人には苦のないことが多いし、いいと思います

自分が死ぬ時に「あの時、食事療法しておけばよかった」って思うかもしれません

でも、私は「美味しいって笑いながら、ご飯食べたからいいや」って思うような気がします

美味しいものを食べに行こう。って、誰にも誘ってももらえないような人生なんて寂しいなって思います

それをどう選ぶかは、あなた次第です。。。

2011年03月01日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか3

第4章金持ち女の病気

この章では・ホルモンと乳房・牛乳のどこが問題なのか・乳製品が乳がんの原因となる確実な証拠

・私の勧め という流れで書かれています

なんて書けばいいのでしょうか?

確かに、これを読んでいくとこの本で書かれている事は「正しい気持ち」になります

でも、どんなに読んでもわからないことがあります

確かに「牛乳」や「乳製品」は体に悪いかもしれません

その理由も書かれています

そして、これに反論するようなものは出ていないのかもしれません

彼女の主治医が「乳がんの患者さんには牛乳・乳製品を控えるように言っている」というのもわかりました

ただ、果たして彼女がいうほどの極端なものは必要なのでしょうか?

第4章の最後に書かれている文章でも・・・最後に、私だけでなく、乳がんになった女性で私のアドバイスに従ってくれた人はみな、乳製品を避けることによって乳がんによる死をまぬがれていることをお伝えしておきたい。

科学者というのは、データありきな気がします

研究というのは、そういうものだと思っていたのですがどうも彼女の本には、ご自身の事も、また、私のアドバイスに従ってくれた人。というのも、きちんとしたデータ(エビデンス)は書かれていません

例えばですが、彼女のアドバイスに従った人が一体何人いて、どのステージであるとか治療経過などは、今回の4章を含めてただの1例も書かれていません

唯一、彼女本人の事が少し書かれているだけです

この事に関しては、第1~3章でも感じましたが4章でも同じです

もし、彼女のアドバイスに従った人が乳がんの再発なく元気に生活されているのであれば、それはとても素晴らしい事です

ただ、それを書く時に「乳製品を避けることによって」とだけを書くのはどうでしょうか?

では、その方たちは「手術・放射線・抗がん剤・女性ホルモンの抑制」などの治療は受けていないのでしょうか?

私のアドバイスを受けた人は乳製品をさけることで、髪の毛が抜けることなくと書かれています

つまり、抗がん剤治療などを受けているという事でもあります(頭部の放射線治療を受けない限りは抗がん剤治療の副作用以外での脱毛はない。と思います)

科学者であるなら、彼女のアドバイスで生き延びている人がどのような治療を受けているかを書くのが筋な気がします

これを読んだりタイトルをみて「乳がんになりたくないから牛乳をやめる」というのはいいと思います

別に牛乳を飲まなくても死なないし(多分)

でも、現在、治療を受けている人。または受けようとしている人が「牛乳を飲まなければ、乳がんにならない」「再発しない」って思って治療を放棄するのなら、それは違うと思います

そして「私は牛乳を飲んでいないから乳がんにならないし、検診も受けない」というのも違うと思います

彼女の治療経過については、1・2でも書きました

彼女は治療を受けています

手術・放射線・抗がん剤、そして卵巣機能摘除(放射線で卵巣の機能をとめる)など。

「私の勧め」というところには、それらの事がきちんと書かれた上で、牛乳や乳製品をとらないというのを書かれるべきだと思います

あまりにも片側からの書き方だなという印象を受けました

それを考えてから、この本を参考にしてください

これから先はどうやら食事療法について書かれているような気がします

正直、あまり読む気にもなれないなって思っていますが、とりあえず最後まで頑張って読んでみます

また現在、治療を終えたけれど不安な方はこの本で書かれている事を実践されてみてもいいと思います

こういう本は個人の感じ方がまるで違うような気がします

「素晴らしい」と感じた方は私とは違う感性の持ち主である。というだけの事だと思います

ただ、それだけです

「人は人です」ここでは誰かを非難するために書いている訳ではありません

あくまでも、私個人の感想です

2011年02月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │読んだ本・・・婦人科がん

乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか2

第2章:悪さをする細胞

悪さをする細胞。

これは「がん細胞」の事ですが、私は専門家ではないので

がん細胞に対しての知識は、彼女が書かれている事に対して反論できるものはありません

彼女は科学者としての目線でがんを調べていると思います

※これも10年以上前の情報であると思います

第3章:3番目のイチゴを探す

私はなにが原因で乳がんになったのか

①遺伝要因

②エストロジェン(日本ではエストロゲンと書かれています)※下記を参照してください

③脂肪摂取量

④性格とストレス

これらの事は、今ではよく知られています

①の遺伝要因に関しては、ある種のがんでは現在では血液検査をしてわかるようになっています

②子供の出産人数が少ないとか、経口避妊薬の服用、高齢出産など言われていますが

これについては、少なくとも私の友人に関しては当てはまっていない方も沢山います

③脂肪摂取量、というか「がんは生活習慣病」と呼ばれるようになってから

BMI値を減らしましょう。という過度な肥満やダイエットに対してはやめましょうと言われています

④これは、全く根拠がないと言われていますが、血液型好きの日本人は現在であっても

「血液型とがん」について語られることがあるように思います

ただ、ここで1つだけ言えるのは書かれていませんので、彼女は科学者であって医師ではないと思います

また、がんに関わる専門医・認定医・病理医・放射線科医でもないと思います

(もしも医師免許をお持ちでしたら、すみません)

つまりこの本が書かれる以前に彼女が誰かのサポートを受けるなり、勉強するなりした知識だと思います

私はこの本に対して「間違っている」「間違っていない」と言える立場にいる人間ではありません

なので「そんな事ないわよ」と言われても、反論するすべも持っていません

それに科学者として、がんを科学的分析によって(?)考えたりするのは面白い発想だと思いました

第3章で彼女は中国人を含むアジア人は乳がんの発症率が低いという事を知ります

イギリス:1960~1997 アメリカ:1973~1997 日本・デンマーク:1978~1997

タイ:1983~1997 国際がん登録機関のがん登録資料に基づく

※現在は日本でも乳がんの罹患者が増えています

確かに彼女が書かれているように、日本人は欧米人のように沢山の乳製品を食べてはいないと思います

牛乳に脱脂粉乳(私は、これは飲んだことがありません)にヨーグルト、低脂肪チーズ。

というのは、我が家では確実に冷蔵庫に入っているという食品ではありません

また中国人は「ミルクは子供の飲み物だ」といって食べないという習慣を紹介されていました

この3章で書かれている彼女が受けた抗がん剤治療について書いておきます

そして、3度目の再発で医師からは「3ヶ月からもって6ヶ月」と言われます

少し文章がわかりにくいので原文と時系列を書いてみます

>最初の抗がん剤治療はなんの効果ももたらさなかった。かたまりの大きさはまったく変わらなかったのである。そこで私は乳製品を完全に避けることにした。数日のうちにかたまりが退縮し始めた。2回目の抗がん剤治療が終わって2週間ほど経ち、乳製品を絶って1週間経つと、くびのかたまりが痒くなり、硬さが減った。グラフ上(彼女は自分の首の固まりのサイズを測っていた)の線の下がり方は横軸に平行になるようなものではなく、直線的にゼロに向かっていた。・・・・・・乳製品を完全に絶ってから約6週間経ったある日、首に触れてみた。かたまりは完全に消失していた。(P.121)

私が言うのもなんですが、文字で時系列を書くのはとても難しいです

まして、この場合彼女は2度目の抗がん剤治療で治療を完了したかのようにも読み取れますが

その前に治療記録で、切除手術と卵巣機能摘除のための放射線治療と12クールの抗がん剤と書かれています。つまり、2回目の抗がん剤治療受け「かたまり」は消失したけれど、残りの抗がん剤治療も受けている「私の首の腫れは治療の初期には消えていたが、治療は計画通り続けたほうがよいと言われた。私は言われた通りにした。」(P.82)

彼女が受けた抗がん剤治療は月2回2週連続で受け、3週お休みという事でした

CMF療法

1:抗がん剤(1回目)

2:抗がん剤(2回目)

3:休み ⇒乳製品を絶つ

4:休み ⇒くびのかたまりが痒くなり、硬さが減った(2週目)

5:休み

6:抗がん剤(3回目)

7:抗がん剤(4回目)

8:休み ⇒首のかたまりが消失(6週目)

9:休み

10:休み

11:抗がん剤(5回目)

12:抗がん剤(6回目)

13:休み

14:休み

15:休み

16:抗がん剤(7回目)

17:抗がん剤(8回目)

18:休み

19:休み

20:休み

21:抗がん剤(9回目)

22:抗がん剤(10回目)

23:休み

24:休み

25:休み

26:抗がん剤(11回目)

27:抗がん剤(12回目)

このような感じになります(私はそう受け取りました)

またその後には、

・・・・ごく最近(1999年)この医師の診察を受けた時、彼は私が受けた抗がん剤治療は過去20年間行われていた、ごく基礎的なものだったと教えてくれた。どの医師も、乳がんが首のリンパ節に転移をした段階で、私が抗がん剤で元気になることはもちろん、生き延びるとすら思っていなかった。(P.122)

と書かれていました。

CMF療法:進行、再発乳がん61例に対して36.1%(22例)の有効率(50%以上の縮小=有効の割合

エンドキサン(一般名シクロフォスファミド)+メソトレキセート+5-FU(一般名フルオロウラシル)の3剤併用療法。乳がんに対する標準的な化学療法でしたが、最近では、*CAF、*CEF療法に置き換えられることが多くなってきています。

ただ、この治療に対しては良好な結果が得られていると書かれているところもあるので、どの患者さんなら効いてどの方は効かないというのは医師の判断と患者さんの状態によると思うのですが・・・

私の読んだイメージでは彼女はリンパ節への再発・転移をされている段階でもとても元気な患者のような印象があります。つまり、まだ若く体力があるのではないでしょうか?それらの事も会話からだけでは判断が難しいですね

乳がんJP.:http://www.nyugan.jp/after/chemi.html

彼女の受けた治療時期では、現在のようなPET診断やMRI検査・CT検査があったとは思えません

(ごく最近に聞いた話が1999年ですから、すでに10年以上が経過しています。それまでの診断基準や手術、検査方法とは確実に違います)

また、彼女のこの本の中にはそのような医学的データが今までは1度も資料として出されていません

(これから出てくるのでしょうか?)

ほとんどが、彼女の病状に関しては彼女と医師の会話で成り立っていて、科学者なのになぜデータがないのかが不思議です

自分のがんに対しては、データは出さないという事なのでしょうか?

それとも、そのデータがないという事なのでしょうか?

また、今までは局所対応(腫瘍ができたので切除した)を繰り返していますが、同じ場所にできた再発がんに対して行う治療と全身に対して行う抗がん剤治療、また卵巣機能摘除など、かなりの治療を受けているという事も事実だと思います

また、それらの手術療法以外の治療は、即効性のある治療というよりは長期にわたって効くものだと私は理解しています

この本に対して書かれている方は沢山いらっしゃいました

かなりの方が「素晴らしい本です」と書かれていて、驚きました

ただ、まだ3章しか読んでいない私としては、この本の素晴らしさはまだわかっていません

今のところは、彼女自身の体験談のみなので、これからに期待します

私の感想は体験談らしく話が前後しているので、とてもわかりにくいという事でした

私としては、たとえどんな方法であれ、がんが治るのであればいいと思います

それが過激な方法でなく、そのために命を落とすようなことがなければ、それを信じたいのは

患者として当たり前だと思います

正直なところ牛乳や乳製品を取らなくて、末期がんが治るのであれば自分自身ではなくて

家族であれば、無理にでも乳製品を食べさせないようにします

私は、がん患者になってから「美味しいものが食べれない人生はいやだ」という結論に達しているので

アイスクリームを食べて「美味しい」といって亡くなった友達の母のようになりたいです

ただ、いえるのは彼女は全ての治療を受けながら「牛乳と乳製品」または、動物性たんぱく質の摂取を

やめています

食事療法は1つの手段だと思います。それはきちんと理解して欲しいと思います

がんになって思うのは「なぜ私はがんになったのだろう?」です

その原因が欲しいと思います。原因を知る事。それは、予防に繋がるからです

ただ、西洋医学を受けながらの食事療法をすすめます

※エストロゲン:

女性ホルモンのことです。若いときに卵巣を摘出してエストロゲン分泌が低下した女性の乳がんの

発生率は、摘出していない女性の百分の一であるとされ、乳がんの増殖(発生)に深く関係しています。臨床的に診断された乳がんは、エストロゲンで発育するもの(ホルモン依存姓)と発育しない(ホルモン非依存性)性質をもつものがあります。乳がん細胞は非浸潤がんから浸潤がんとなり、さらに大きくなるに従ってホルモン依存性から非依存性へと変化します。ホルモン依存性の有無を調べるためにエストロゲン受容体(ER)やプロゲステロン受容体(PgR)の検査をします (乳がん.JP.)

2011年02月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか1

少し前に、友達からこの本を読んで牛乳を飲むのをやめて治療を受けるのをやめてしまった

乳がんの患者さんの話を聞きました

図書館で借りようと思っても、なかなか借りれずにいたのでやっと読めました

ただ、まだ全部を読んでいません

それでも、この本に関しては関心の高さもあるし、何回かに分けて書いてみようと思います

『乳がんと牛乳』の検索コードだけで18700件がヒットしました

この本の著者は、ジェイン・プラントというイギリス人女性でインペリアル大学応用地球科学教授

英国王立医学協会・終身会員という事です

この本は2000年に英国で初版が出版されて日本を入れて世界16ヶ国で出版されているそうです

(日本では2008年に発行)

彼女は、1987年に42歳で乳がんを発症。その後4回の再発とリンパ節への転移を体験されたそうです

今回は、第1章:帽子と大蛇と科学者について、私なりの感想を述べたいと思います

体験談は、その方によって違います

人それぞれに考え方があっていいと思いますが、読んでいて疑問点があったりしたところを

私なりの目線で書いてみたいと思います

その上で、気になった方は読んでみてください

1987年という事は、24年前になります

ただ、読んでいてイギリスの医療現場と、現在の日本の医療現場が、あまり違和感なく読めました

つまり、今の日本の医療現場が欧米にくらべて20年遅れているという事なのかもしれないと思いました

彼女が書いている言葉で、研究者として迷った時の対処の方法があります(抜粋)

1:現存する情報をくまなく集めて、客観的に、公平に、厳しく判断する

2:実験あるいは調査・観察によって新しい真実を発見する。

3:研究の成果は現存の理論に照らして評価され、新しいアイデアとして認められる

4:研究成果が新しい仮説として提案される。

5:仮説を検証する。

もちろん、患者は研究者ではありません。

でも、この5つの事柄は治療を受ける上で参考になるような気がします

1987年に胸にしこりを見つけた彼女は、自分の担当医師から「乳房温存手術+放射線治療」を

受ける事を進められますが、たまたま自分の担当医師ではない医師の診断を受けた時に

乳房全切除手術を受ける事を強く勧められ、再発の恐怖心から全摘手術を受ける事を決意しました

乳がんの検査としては「針生検」「胸部X線検査」「マンモグラフィー」「肝臓のエコー検査」「骨シンチグラフィ」

診断はステージ1期「非浸潤性の乳管がん」

手術で「乳房全切除手術」を受ける

彼女が文中に書かれている治療を受けるときの注意点として

・その治療法の最終的な成功率はどれくらいか。そもそも、この場合の「成功」とはなにをいうのか。

・ほかに受けられる治療があるのか。どうやって比較するのか。

・治療を担当する医師個人の治療成績はどうか。他の分野の医師にくらべてどうか。

・どんな副作用があるのか(一般的なもの以外も含めて)

・この処置を受けたあと、自分の生活の質はどうなのか(QOL)。

これらの事は、今の医療現場では当たり前の事だと思います

でも、少し前の日本ではどうだったのでしょうか?

もしかしたら、今の日本の医療現場でもこれらの事をきちんと踏まえて治療に望んでいる患者さんは

まだまだ少ないかもしれませんね

これらの事は、やはり治療を受けた患者ならではの言葉だと思います

また、ご自身が研究をされている方らしい言葉かもしれません

中間報告として「よかったこと」と「悪かったこと」を書かれています

実際に私も自分の治療に対して悩んだ時に、この方法をとりました

果たして自分が受けた治療は最良のものであったか?患者の悩みは、つねにそうだと思います

「もっと自分にあった治療があったかも知れない」と悩むものだと思います

彼女にとってよかった事。悪かった事は、個人の考え方だと思います

自分自身で迷った時に、自分が考えて書き出してみるといいのかもしれないですね

彼女は、手術後5年目の1992年に胸に「しこり」を感じます

その後1993年までの1年間、自分自身で大きさを測って、大きくなっているのかを

観察したそうです(研究者らしいですね)

そして手術でその「しこり」を切除しますが、その2週間後に手術あとに「しこり」を発見します

2回目の再発です。手術後、放射線35回(1回2Gy=70Gy)の照射を受ける

そして放射線治療終了後の6週間が経ってから、鎖骨のあたりに違和感を感じ4回目のがん。

リンパ節への再発・転移。手術後、抗がん剤治療を受ける(12クール)

抗がん剤治療

CMF療法:進行、再発乳がん61例に対して36.1%(22例)の有効率(50%以上の縮小=有効の割合

エンドキサン(一般名シクロフォスファミド)+メソトレキセート+5-FU(一般名フルオロウラシル)の3剤併用療法。乳がんに対する標準的な化学療法でしたが、最近では、*CAF、*CEF療法に置き換えられることが多くなってきています。

*CAF療法=エンドキサン+アドリアシン(一般名ドキソルビシン)+5-FU

*CEF療法=エンドキサン+ファルモルビシン(一般名エピルビシン)+5-FU

また乳がんはホルモンに由来する「がん」なので、手術で卵巣を取り除く「外科的卵巣摘除」や

卵巣に放射線を照射する「放射線卵巣摘除」治療が行われています

最近では、薬による機能的卵巣摘除が一般的。

この章の最後に「よりよいがん治療を受けるために」というのが書かれています

色々な本に同じ事が書かれていますが、少し書いておきます

一般的なこと

・一般病院ではなく、乳がん専門のグループの治療を受ける

・医師の診察を受ける時は、誰かにつきそってもらい、医師とのやり取りを記録してもらう

・乳房全切除にするか部分切除にするか、重要な選択をしなければらならないときは決定を急がずに先送りすること。自分が冷静でないときには重要な決定をしないこと

診断に関して

・スタッフの指示や指示書の通りに行動する事。

・骨シンチを受けた後ではリン酸コーラを飲むこと。コーラによって放射性物質の排泄が早くなる

(これは知りませんでした。今度やってみようかと思います)

手術

・自分の意識がはっきりしているときに、医師が手術する乳房、あるいはしこりにマークしたか確認する

放射線治療

・照射された部位をゆるやかなシャワーで洗うこと。石鹸を使ってはいけない。

使うなら保存剤・香料の入っているクリームなどは避けて代わりにオリーブオイルを。

化学療法

・行きつけの美容院と相談して、かつらをあつらえ、いつもの髪型に整えてもらう

第1章では、彼女が「がん告知」を受けてから、治療・再発・転移が書かれています

彼女は、がんの切除手術だけではなく、抗がん剤治療・放射線治療・卵巣の機能摘除も受けています

よく言われる補完代替医療で「西洋医療は受けていないかどうか?」というのがありますが

1993年であっても「がんのフルコース」という治療を受けているのは間違いないですね

そして、1章の中ではステージ1期非浸潤卵管がん。とは書かれていますが

病理が書かれていないのが気になりました

現在の日本のがん治療(がん拠点病院で検査を受けた場合)必ず、病理の説明があります

また、転院する場合でもガラスのプレートを持っていくそうです(子宮頚がんはありませんでしたが)

私は、乳がん体験者でもありませんし、医師や医療関係者ではないので、医学的な部分を説明することはできません。とはいっても、1993年(18年前)の彼女の最後の治療から考えても、確実に進んでいると思います

そして、体験談なので彼女自身が困ったことなどは、今の患者さんとも通じる部分があると思います

そういう部分は参考にするのはいいのではないでしょうか

2011年02月23日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

女性のガンと気になる持病の本

女性のガンと気になる持病の本―定期健診は予防の近道

詳細

第1章 女性のガンがふえている(女性ガン死のナンバー1は大腸ガン;まだまだ多い乳ガン ほか)

第2章 早期発見すれば、ガンはこわくない(健診による早期発見がカギ;最新のガン検査法)

第3章 三万人が実証した生活改善と抗ガン治療

(ガンのリスクを軽減するには;ガンは術前・術後の管理が決め手 ほか)

第4章 生活改善でガン・持病を乗り越えた

(妻のピンチはわが家のピンチ;リウマチ・胃ガンを克服し前向きに ほか)

第5章 日々の苦痛よサヨウナラ(この肩コリ、なんとかしてッ!;毎日だるく疲れやすい ほか)

著者紹介

百間亮[モンマリョウ]

1945年生まれ。医療関係の雑誌・書籍の編集、取材を長く続けている

(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2010年3月25日発行

この本には女性に多い「大腸がん・乳がん・子宮体がん・子宮頚がん」などについて書かれています

細かいところが知りたい方には少し物足りないかもしれませんが、検査について

大まかな事が書かれているので参考にしてください

ただ、患者さんの体験談が書かれているのですが、その方の罹患したのがいつであったかが

きちんと書かれていません(病理・ステージなど)

この場合、発行が2010年なので、それ以前という事になります

色々な治療や体験談は個人のものです

もし、がんを告知された方がこれを読んだ場合は、こちらの方の治療方法が有効かどうかは

自分の医師と話をしてください

また、検査を受けようと考えている方は、こちらの本を読んで参考にされるといいと思いますが

検査についても、病院によってはもっと進んでいるかもしれません

どうしても、この検査が受けたいと希望される場合は、病院に確認してから受けられるといいと思います

「自分の体の声を聞く」検診は、その1歩だと思ってください

詳細

第1章 女性のガンがふえている(女性ガン死のナンバー1は大腸ガン;まだまだ多い乳ガン ほか)

第2章 早期発見すれば、ガンはこわくない(健診による早期発見がカギ;最新のガン検査法)

第3章 三万人が実証した生活改善と抗ガン治療

(ガンのリスクを軽減するには;ガンは術前・術後の管理が決め手 ほか)

第4章 生活改善でガン・持病を乗り越えた

(妻のピンチはわが家のピンチ;リウマチ・胃ガンを克服し前向きに ほか)

第5章 日々の苦痛よサヨウナラ(この肩コリ、なんとかしてッ!;毎日だるく疲れやすい ほか)

著者紹介

百間亮[モンマリョウ]

1945年生まれ。医療関係の雑誌・書籍の編集、取材を長く続けている

(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2010年3月25日発行

この本には女性に多い「大腸がん・乳がん・子宮体がん・子宮頚がん」などについて書かれています

細かいところが知りたい方には少し物足りないかもしれませんが、検査について

大まかな事が書かれているので参考にしてください

ただ、患者さんの体験談が書かれているのですが、その方の罹患したのがいつであったかが

きちんと書かれていません(病理・ステージなど)

この場合、発行が2010年なので、それ以前という事になります

色々な治療や体験談は個人のものです

もし、がんを告知された方がこれを読んだ場合は、こちらの方の治療方法が有効かどうかは

自分の医師と話をしてください

また、検査を受けようと考えている方は、こちらの本を読んで参考にされるといいと思いますが

検査についても、病院によってはもっと進んでいるかもしれません

どうしても、この検査が受けたいと希望される場合は、病院に確認してから受けられるといいと思います

「自分の体の声を聞く」検診は、その1歩だと思ってください

2011年01月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

再発乳がんと向き合う方法

再発乳がんと向き合う方法~先輩患者から学ぶ~というのを読みました

女性が罹患するがんの上位を占める「乳がん」。日本イーライリリーは、その中でも特に「再発乳がん」に焦点を当て、乳がん患者さんへのアンケート調査を行いました。その中で、乳がん患者さんは「体験者のアドバイス」を望んでいることがわかり、その声にお応えすべく、再発乳がん患者さんの手記を中心とした冊子を作成いたしました。

本冊子は、再発乳がんの体験者の方々8名へのインタビューに基づき、その体験談を冊子にまとめたものです。冊子の最後には、再発乳がん患者さんのサポート情報として、患者会や相談窓口などの情報も掲載しております。本冊子に盛り込まれた体験談やサポート情報が、一人でも多くの再発乳がん患者さんのお役に立てることを願っています。

と、HPで書かれています

告知をされて1番になって考えたのは「がん=死」でした

それが、手術が終わってからは「再発・転移=死」になっただけでした

むしろ、手術したら治ったって思えた手術後すぐが一番の幸せだったかもしれないなって思います

毎日毎日、元気になれば自分が治ったって実感できていた気がする

でも、放射線治療は違いました、毎日毎日、治療がつらくなっていく

回数が増えると、段々と下痢が激しくなっていくし、寝不足になっていきました

これは、本当につらいなって思いました

そして、いつの間にか、再発したらどうしよう。。。って考えるようになってしまった

こちらの冊子には、乳がんの患者さんの体験が書かれています

乳がんだから自分は違う。ではなくって、読んでもらいたいなと思いました

読んでいて、すこし辛いなって思う方もいれば、ほっとする方もいました

やはりみんな違うんだなって思いました

がんはみんな違う。個人差がある病気です。

私がそうでもあなたは違う。

ただ、やはり悩みは近いのかな。なんて思いました

希望者には無料で提供しているそうです。

よかったら読んでみてください

申込はこちらから:https://www.lilly.co.jp/patient/breast_cancer.aspx

女性が罹患するがんの上位を占める「乳がん」。日本イーライリリーは、その中でも特に「再発乳がん」に焦点を当て、乳がん患者さんへのアンケート調査を行いました。その中で、乳がん患者さんは「体験者のアドバイス」を望んでいることがわかり、その声にお応えすべく、再発乳がん患者さんの手記を中心とした冊子を作成いたしました。

本冊子は、再発乳がんの体験者の方々8名へのインタビューに基づき、その体験談を冊子にまとめたものです。冊子の最後には、再発乳がん患者さんのサポート情報として、患者会や相談窓口などの情報も掲載しております。本冊子に盛り込まれた体験談やサポート情報が、一人でも多くの再発乳がん患者さんのお役に立てることを願っています。

と、HPで書かれています

告知をされて1番になって考えたのは「がん=死」でした

それが、手術が終わってからは「再発・転移=死」になっただけでした

むしろ、手術したら治ったって思えた手術後すぐが一番の幸せだったかもしれないなって思います

毎日毎日、元気になれば自分が治ったって実感できていた気がする

でも、放射線治療は違いました、毎日毎日、治療がつらくなっていく

回数が増えると、段々と下痢が激しくなっていくし、寝不足になっていきました

これは、本当につらいなって思いました

そして、いつの間にか、再発したらどうしよう。。。って考えるようになってしまった

こちらの冊子には、乳がんの患者さんの体験が書かれています

乳がんだから自分は違う。ではなくって、読んでもらいたいなと思いました

読んでいて、すこし辛いなって思う方もいれば、ほっとする方もいました

やはりみんな違うんだなって思いました

がんはみんな違う。個人差がある病気です。

私がそうでもあなたは違う。

ただ、やはり悩みは近いのかな。なんて思いました

希望者には無料で提供しているそうです。

よかったら読んでみてください

申込はこちらから:https://www.lilly.co.jp/patient/breast_cancer.aspx

2010年11月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

がんサポート

少し遅れてしまいましたが、がんサポート10月号は乳がん特集でした

「子宮を取ってしまって卵巣を残した人は、乳がんになるリスクが上がるのよ」

と入院していた時に一緒だった乳がんの人に言われた・・・

そうなん?って思ったけど、やっぱり婦人科がんだから気をつけておかなきゃいけないなって思いました

そのせいか、ちょっと胸が痛いと「やばいかも」とこの前も外来で先生に訴えた

その時はちょうど、腹部から上半身のCTを撮ってもらっていたので

ちゃんとCTを見てもらって「大丈夫です」と言ってもらいました

なので、ちょっと安心した

乳がんは本当に医学の進歩が早いです。少し前の治療がもう古いなんて事も・・・

最新号を読むことで正しい医療知識を持ってくださいね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乳がん総力特集

乳がんの新『薬物療法ガイドライン』は、ここが大きく変わった

●中村清吾・昭和大学医学部乳腺外科教授・昭和大学病院ブレストセンター長

ASCO(米国臨床腫瘍学会)2010報告

次々に明らかになった乳がんの不要な検査と治療

先端医療の現場

「傷をつけない治療」乳がんのラジオ波焼灼療法、実際の効果は?

●木下貴之・国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科副科長

トリプルネガティブ乳がん患者よ! 術前化学療法で乗り切ろう

●紅林淳一・川崎医科大学乳腺甲状腺外科准教授

乳がんの術後補助化学療法として新たに注目を集めるTC療法

●向井博文・国立がん研究センター東病院化学療法科医長

乳がん術後薬物療法に新しい選択肢が登場

●稲治英生・大阪府立成人病センター乳腺・内分泌外科主任部長

患者座談会

脱毛の喪失感を乗り越え、病気前と変わらない生活を楽しむ

など

ラジオ波治療なども書かれていて、かなり内容が濃いものでした

やっぱり乳がんの治療ってすごいなって思いました

がんサポート乳がん特集:

http://www.evidence-inc.jp/backnumber/index.php?n=201010&cat=c

「子宮を取ってしまって卵巣を残した人は、乳がんになるリスクが上がるのよ」

と入院していた時に一緒だった乳がんの人に言われた・・・

そうなん?って思ったけど、やっぱり婦人科がんだから気をつけておかなきゃいけないなって思いました

そのせいか、ちょっと胸が痛いと「やばいかも」とこの前も外来で先生に訴えた

その時はちょうど、腹部から上半身のCTを撮ってもらっていたので

ちゃんとCTを見てもらって「大丈夫です」と言ってもらいました

なので、ちょっと安心した

乳がんは本当に医学の進歩が早いです。少し前の治療がもう古いなんて事も・・・

最新号を読むことで正しい医療知識を持ってくださいね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乳がん総力特集

乳がんの新『薬物療法ガイドライン』は、ここが大きく変わった

●中村清吾・昭和大学医学部乳腺外科教授・昭和大学病院ブレストセンター長

ASCO(米国臨床腫瘍学会)2010報告

次々に明らかになった乳がんの不要な検査と治療

先端医療の現場

「傷をつけない治療」乳がんのラジオ波焼灼療法、実際の効果は?

●木下貴之・国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科副科長

トリプルネガティブ乳がん患者よ! 術前化学療法で乗り切ろう

●紅林淳一・川崎医科大学乳腺甲状腺外科准教授

乳がんの術後補助化学療法として新たに注目を集めるTC療法

●向井博文・国立がん研究センター東病院化学療法科医長

乳がん術後薬物療法に新しい選択肢が登場

●稲治英生・大阪府立成人病センター乳腺・内分泌外科主任部長

患者座談会

脱毛の喪失感を乗り越え、病気前と変わらない生活を楽しむ

など

ラジオ波治療なども書かれていて、かなり内容が濃いものでした

やっぱり乳がんの治療ってすごいなって思いました

がんサポート乳がん特集:

http://www.evidence-inc.jp/backnumber/index.php?n=201010&cat=c

2010年10月30日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

こんなのあったらいいな~卵巣がん~

沢山のがん種別の患者会があります。色んな方が活動をされていて

「こんなの欲しいな」とか「こんなのあったらいいな」と思うものを出されています

患者発!みんなが欲しいもの編。情報です

卵巣がん患者さんのためのサポートブック!

冊子は、

【茶色】「卵巣がん・手術療法~手術を受ける患者さんへ~」

【青色】「卵巣がん・化学療法~初回化学療法を受ける患者さんへ(初回治療編)~」

【緑色】「卵巣がん・化学療法~化学療法を受ける患者さんへ(再発がん治療編)~」

【橙色】「卵巣がん・化学療法~ドキシルによる治療を受ける患者さんへ~」

の4冊。

青・緑・橙色の3冊には巻末に

【赤色】「卵巣がん・緩和治療~痛みや苦痛のある患者さんへ~」のページがついています。

冊子の監修委員長は、岩手医科大学産婦人科杉山徹先生

監修委員は、聖マリアンナ医科大学 鈴木直先生岩手医科大学 熊谷晴介先生、鳥取大学医学部 島田宗昭

先生。そして作成協力として卵巣がん体験者の会スマイリーも参加しています。

冊子にはクリアファイルが付属されており、みなさんにこのクリアファイルが手渡され、

診察時には携行していただくことになります。

実は冊子自体が皆さんの手元に渡るわけではなく、診察時に医師がこの冊子を使

い、みなさんの治療の進み方に応じて必要なページを使い説明します。

たとえば手術前には、皆さんの体の中の状況を説明するページがあり、医師が書きこみながら可能性を説明し、ミシン目に沿って切り取って渡してくれます。

(※冊子は同じページが3枚付属しており、患者さん1人に1冊ではなく、医師がその患者さんに応じてページを使います。)

「がんかもしれない」と言われて気持ちがいっぱいいっぱいで手が震える状況でメモしなくても、医師が説明してくれる図がそのまま手に入るのです。

そして患者さんはクリアファイルに挟み、家に帰って医師の説明を思い返すことができます。

どの冊子にも「治療のスケジュール表」がついていたり「あなたの化学療法はこういう治療です」と医師が書きこむ欄があったり…。

そう、つまり、クリアファイルにどんどん「患者さんのためだけの情報」が蓄積されていくのです。

クリアファイルですから、病院からもらった血液検査の表なども挟んでおくことができ、

また、診察に毎回持っていくことで、前回からの話し合いを振り返ることもできとても便利です。

卵巣がんに関する分厚い本を買っても、患者さんはついつい「悪いほうへ悪いほうへ」考えてしまいます。

この冊子は、それぞれの患者さんに合わせて、医師が説明するときの補助ツールとして使い、また患者さんにとっては自分のためだけのメモになり、とても便利です。

私の病院にこの冊子はあるのかしら?

今からもらえるのかしら?

という患者さんは、ぜひ、担当の医師に冊子が企業から届いてないか聞いてみてください。

もし、無いようなら、担当の医師にお願いしてヤンセンファーマから取り寄せてもらってくださいね。

クリアファイルはA5版で、スマイリーが出した冊子ティールリボンノートと同じ大きさです。

とってもシンプルなファイルですので、シールを張ったりデコレーションしたりして明るく楽しいオリジナルファイルを作ってくださいね!

この冊子が治療の手助けになればうれしいなと協力したスマイリー会員一同心より願っています。

※この冊子の制作にあたってはヤンセンファーマ株式会社のみなさま、杉山先生、鈴木先生、熊谷先生、島田先生に深く御礼申し上げます。

※製薬企業が作った冊子ではありますが、特定の治療薬に偏ったり、エビデンスやガイドラインとは逸れた内容にはなっていません。ご安心くださいね。

※医師はすぐ冊子をたんすの肥やしにしてしまいます。ぜひ皆さんからこの冊子を使って説明してほしいとお声かけしていただけましたら幸いです。

スマイリーさんのHPを引用しました。

卵巣がん体験者の会スマイリー:http://ransougan.e-ryouiku.net/index.html

こういう冊子が、全てのがん種でそろっていたらどんなに安心だろうって思います

そしたら、もっともっと医師と患者さんと話ができるんじゃないのかな?って

でも、これも患者の人が「こんなのあったらいいな」という気持ちから出来たものです

やっぱりすごいなって思います。うらやましい~~!

ただ、わたしが入院していた2009年よりも絶対に、色んなことが変わってきていると思います

確実に動いていると思えることが沢山あります。だから、心配しないで!って思います

「こんなの欲しいな」とか「こんなのあったらいいな」と思うものを出されています

患者発!みんなが欲しいもの編。情報です

卵巣がん患者さんのためのサポートブック!

冊子は、

【茶色】「卵巣がん・手術療法~手術を受ける患者さんへ~」

【青色】「卵巣がん・化学療法~初回化学療法を受ける患者さんへ(初回治療編)~」

【緑色】「卵巣がん・化学療法~化学療法を受ける患者さんへ(再発がん治療編)~」

【橙色】「卵巣がん・化学療法~ドキシルによる治療を受ける患者さんへ~」

の4冊。

青・緑・橙色の3冊には巻末に

【赤色】「卵巣がん・緩和治療~痛みや苦痛のある患者さんへ~」のページがついています。

冊子の監修委員長は、岩手医科大学産婦人科杉山徹先生

監修委員は、聖マリアンナ医科大学 鈴木直先生岩手医科大学 熊谷晴介先生、鳥取大学医学部 島田宗昭

先生。そして作成協力として卵巣がん体験者の会スマイリーも参加しています。

冊子にはクリアファイルが付属されており、みなさんにこのクリアファイルが手渡され、

診察時には携行していただくことになります。

実は冊子自体が皆さんの手元に渡るわけではなく、診察時に医師がこの冊子を使

い、みなさんの治療の進み方に応じて必要なページを使い説明します。

たとえば手術前には、皆さんの体の中の状況を説明するページがあり、医師が書きこみながら可能性を説明し、ミシン目に沿って切り取って渡してくれます。

(※冊子は同じページが3枚付属しており、患者さん1人に1冊ではなく、医師がその患者さんに応じてページを使います。)

「がんかもしれない」と言われて気持ちがいっぱいいっぱいで手が震える状況でメモしなくても、医師が説明してくれる図がそのまま手に入るのです。

そして患者さんはクリアファイルに挟み、家に帰って医師の説明を思い返すことができます。

どの冊子にも「治療のスケジュール表」がついていたり「あなたの化学療法はこういう治療です」と医師が書きこむ欄があったり…。

そう、つまり、クリアファイルにどんどん「患者さんのためだけの情報」が蓄積されていくのです。

クリアファイルですから、病院からもらった血液検査の表なども挟んでおくことができ、

また、診察に毎回持っていくことで、前回からの話し合いを振り返ることもできとても便利です。

卵巣がんに関する分厚い本を買っても、患者さんはついつい「悪いほうへ悪いほうへ」考えてしまいます。

この冊子は、それぞれの患者さんに合わせて、医師が説明するときの補助ツールとして使い、また患者さんにとっては自分のためだけのメモになり、とても便利です。

私の病院にこの冊子はあるのかしら?

今からもらえるのかしら?

という患者さんは、ぜひ、担当の医師に冊子が企業から届いてないか聞いてみてください。

もし、無いようなら、担当の医師にお願いしてヤンセンファーマから取り寄せてもらってくださいね。

クリアファイルはA5版で、スマイリーが出した冊子ティールリボンノートと同じ大きさです。

とってもシンプルなファイルですので、シールを張ったりデコレーションしたりして明るく楽しいオリジナルファイルを作ってくださいね!

この冊子が治療の手助けになればうれしいなと協力したスマイリー会員一同心より願っています。

※この冊子の制作にあたってはヤンセンファーマ株式会社のみなさま、杉山先生、鈴木先生、熊谷先生、島田先生に深く御礼申し上げます。

※製薬企業が作った冊子ではありますが、特定の治療薬に偏ったり、エビデンスやガイドラインとは逸れた内容にはなっていません。ご安心くださいね。

※医師はすぐ冊子をたんすの肥やしにしてしまいます。ぜひ皆さんからこの冊子を使って説明してほしいとお声かけしていただけましたら幸いです。

スマイリーさんのHPを引用しました。

卵巣がん体験者の会スマイリー:http://ransougan.e-ryouiku.net/index.html

こういう冊子が、全てのがん種でそろっていたらどんなに安心だろうって思います

そしたら、もっともっと医師と患者さんと話ができるんじゃないのかな?って

でも、これも患者の人が「こんなのあったらいいな」という気持ちから出来たものです

やっぱりすごいなって思います。うらやましい~~!

ただ、わたしが入院していた2009年よりも絶対に、色んなことが変わってきていると思います

確実に動いていると思えることが沢山あります。だから、心配しないで!って思います