スポンサーリンク

クリティカル進化論―「OL進化論」で学ぶ思考の技法

クリティカル進化論―「OL進化論」で学ぶ思考の技法

以前、「批判的思考」について話を聞いたことがあったのですが、その時に私はどうもその「批判的思考」が本来の意味ではなく、ただ相手を「批難している」ようにしか聞こえないことがありました。

でも、具体的な例として「批判的思考」を説明するのはとても難しくて何かいい本はないかな?って考えていた時に図書館でこの本を見つけました。

なんでもさがせばあるもんやわ~~~と驚きましたが、私にとって難しいと思っていたものが4コマ漫画の『OL進化論』をつかって書かれているので、とてもわかりやすい1冊でした。

「批判的思考」というと、ワンマン社長みたいに相手に厳しく言うように感じますが、1番大切なのは「自分の物の見方を知る」ということだと思いました。人は自分のみたいように人をみています。自分で決めたスキーマ(枠組み)で自分自身がそれに囚われてしまうことがあります。そんな時に、できるだけ、正確にきちんと理解し、自分の力で考え、適切な判断ができること。そして、自分のまわりにいる人に、自分の意見がきちんと言え、有意義な提案がどんどんしていくことができる。ようになることができる大人な思考といえます。

アサーション(自己主張)やクリティカル思考(批判的思考)のように、英語をそのまま日本語にしてしまうと本来の意味からちょっとずれたように感じてしまうところがあって残念ですが、きちんと理解すると今の社会で必要なスキルのように感じました。

クリティカル思考の中で、すごくわかると思ったのは「ポジティブ思考」について、ただポジティブな言葉を言っていても、それはポジティブ思考ではなくそこには「クリティカル思考」があってこそ本来のポジティブ思考になる。ということでした。

最近、少し感じていたのは「ただ、前向きな言葉を言えばいい」的なポジティブ思考もどきちゃんが沢山いて違和感を感じていました。

わたしたち「がん患者」が「再発の可能性」をいくら考えても仕方がないからと最終的に「まっ、なんとかなるよね」というのならわかる。それは悩んでもどうしようもないことなのだから。

でも、そうではない努力しなくてはいけないことまで中途半端に投げ捨てておいて「まっ、いいか」といっている人まで「私はポジティブ思考だから」というのを聞くと、その使い方は違うんじゃない?って思う。

自分がやるだけやって、もうこれ以上はできない。というところまできてからいう「まっ、いいか。なるようにしかならないよね」なら納得もする。でも、あきらかにそこまでやっていないのは、ただ「投げ出している」だけのような気がします。

私が手術をする時に先生から手術後の追加治療についての話もありました。

術後の検査で追加治療があるかもしれないと聞いた時に私は「先生が私にとって最良だと思うのであれば、私はどんな治療でも受けます」と話しました。

例え髪の毛が抜けてしまっても、1%でも再発の可能性があって抗がん剤治療が必要だというのであれば受けるつもりでした。

それでもしも再発しても、それは自分がやれるだけやった結果なのだからと思っていました。

その時は、自分に運がなかったと思えばいいって思った。でも、やれることをやらないで後悔するようなことだけはしたくないと思っていた。

もし、抗がん剤治療を受けようかどうか悩んでいる人がいたら、私は「自分が後悔しないなら受けなくてもいい」と言います。医師の中でもベストセラーを出している先生が「抗がん剤は効かない」と言ってたりするし・・・でも、もしも後悔するのであれば私は受けて欲しいと思います。

それで再発したら、その時はどこにでもいい家族でも先生でもあたれる人にあたってやればいいっておもいます。(このあたりは子どもな私)

でも、きっと腹が立っても文句を言っても「受ければよかった」という後悔ではないから・・・

やれることを全部やらなかった後悔のほうが、やった後悔よりもはるかに大きなものだと思うからです。

冷静に客観的に自分自身をみて結論をだす。そんなクリティカルな人になりたいです

2013年06月29日 Posted by すもも at 01:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学

臨床試験(治験)てなんだろう??

臨床試験(治験)てなんだろう??

私の治療が臨床試験(治験)だったせいもあって、それを言うと臨床試験に対してあまりにも否定的な言い方や考え方をする人が多いことにびっくりしました。そもそも、今ある治療法の全てにおいて誰かが臨床試験を受けてくれたから、自分たちがその治療を受けることができているんだという考えがないのかな?って思った。自分は安全な治療だけ受けて、危険な治療(臨床試験の全てがそうではないと思いますが)は他の人がやればいいというのって、何かが違う気がします。もちろん、進んで受けろとは言わないけれど受けた患者に対して「そんな人体実験みたいな治療」とか言うのは、あまりにも失礼だと思う。

自分が受ける治療が確立されるために、どれほどの人がその治療を受けてくれたかを少しでも考えて欲しいと思います。

臨床試験についてわかりやすく書かれているので紹介しておきます。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜ臨床試験(治験)をするの?

・・・・・よりよい治療の開発のためではないでしょうか?

がんセンター臨床研究コーディネーター 小幡 泉

「その治療本当に効果あるの?」と思ったことはありませんか?

また既存の治療に効果のない患者さんには新しい治療法が検討されますよね。

そんな疑問や新しい治療法の検証を、倫理委員会の承認のもとに規則に則り計画的に実施するのが臨床試験です。

現在行われている多くの治療法が臨床試験によって進歩してきました。安全性や効果を臨床試験で認められた治療法が標準治療と呼ばれる治療になっています。

ただ全ての臨床試験で「効果がある」となるわけではなく、「期待するほどの効果はなかった」との結果になることも当然あります。参加いだたいた患者さんに結果的には最良の治療が提供できない場合もありますが、それでも臨床試験を実施しないと安全性も効果もはっきりしないのです。

臨床試験には段階があり、その段階ごとで目的が異なっていますので簡単に紹介します。

第Ⅰ相試験から開始され、安全性が確認されれば、第Ⅱ相へ進み、Ⅲ相で治療効果が確認されれば、治療薬や治療法として承認されます。

~第Ⅰ相試験~

治療法の副作用を調べる段階で、薬の場合は安全に治療できる投与量の確認をします。

少ない人数に対して行われます。

~第Ⅱ相試験~

第Ⅰ相試験で得られた安全な治療法を行い、その効果を探索し副作用を確認します。

~第Ⅲ相試験~

前段階よりさらに多くの患者さんに参加いただき、既存の治療法以上または同じくらいの効果があるか、安全性に問題がないか確認します。

Ⅱ・Ⅲ相試験はそれぞれ4~5年程かかることが多く、準備期間や論文発表までを考えると10年以上はかかるでしょうか。

臨床試験は目の前の患者さんの治療であると同時に、将来の患者さんの治療法確立に必要なものなのです。

臨床試験(治験)とは:http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/ct01.html

私の治療が臨床試験(治験)だったせいもあって、それを言うと臨床試験に対してあまりにも否定的な言い方や考え方をする人が多いことにびっくりしました。そもそも、今ある治療法の全てにおいて誰かが臨床試験を受けてくれたから、自分たちがその治療を受けることができているんだという考えがないのかな?って思った。自分は安全な治療だけ受けて、危険な治療(臨床試験の全てがそうではないと思いますが)は他の人がやればいいというのって、何かが違う気がします。もちろん、進んで受けろとは言わないけれど受けた患者に対して「そんな人体実験みたいな治療」とか言うのは、あまりにも失礼だと思う。

自分が受ける治療が確立されるために、どれほどの人がその治療を受けてくれたかを少しでも考えて欲しいと思います。

臨床試験についてわかりやすく書かれているので紹介しておきます。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜ臨床試験(治験)をするの?

・・・・・よりよい治療の開発のためではないでしょうか?

がんセンター臨床研究コーディネーター 小幡 泉

「その治療本当に効果あるの?」と思ったことはありませんか?

また既存の治療に効果のない患者さんには新しい治療法が検討されますよね。

そんな疑問や新しい治療法の検証を、倫理委員会の承認のもとに規則に則り計画的に実施するのが臨床試験です。

現在行われている多くの治療法が臨床試験によって進歩してきました。安全性や効果を臨床試験で認められた治療法が標準治療と呼ばれる治療になっています。

ただ全ての臨床試験で「効果がある」となるわけではなく、「期待するほどの効果はなかった」との結果になることも当然あります。参加いだたいた患者さんに結果的には最良の治療が提供できない場合もありますが、それでも臨床試験を実施しないと安全性も効果もはっきりしないのです。

臨床試験には段階があり、その段階ごとで目的が異なっていますので簡単に紹介します。

第Ⅰ相試験から開始され、安全性が確認されれば、第Ⅱ相へ進み、Ⅲ相で治療効果が確認されれば、治療薬や治療法として承認されます。

~第Ⅰ相試験~

治療法の副作用を調べる段階で、薬の場合は安全に治療できる投与量の確認をします。

少ない人数に対して行われます。

~第Ⅱ相試験~

第Ⅰ相試験で得られた安全な治療法を行い、その効果を探索し副作用を確認します。

~第Ⅲ相試験~

前段階よりさらに多くの患者さんに参加いただき、既存の治療法以上または同じくらいの効果があるか、安全性に問題がないか確認します。

Ⅱ・Ⅲ相試験はそれぞれ4~5年程かかることが多く、準備期間や論文発表までを考えると10年以上はかかるでしょうか。

臨床試験は目の前の患者さんの治療であると同時に、将来の患者さんの治療法確立に必要なものなのです。

臨床試験(治験)とは:http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/ct01.html

2013年06月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がん情報

マイコプラズマ肺炎になりました。。。

6月8日くらいから、軽い咳が出始めて「なんか変だな」と思っていたのですが会社の私の席の前の人と斜め右側の人が風邪を引いていたので「うつったかな・・・」と思っていました

でも、先週になっても一向に良くならないのとなぜか週末の木曜日の夜になると37.4~37.7度位の熱がでていました。そして、金・土・日曜日にその熱が続いて、月曜日には熱は下がるけれど体の関節が痛いというのが、3週間続いていました

さすがにこれはちょっと変・・・と思って、近くの病院に今までの症状を書いた紙を持って診察してもらいに行きました。

うちの近くの病院は近くのK大学病院の先生が診察をしてくれるのですが、私はこのK大学病院が苦手。

子宮頸がんの時の告知もこの大学病院の先生で嫌な気持ちになったのでできれば他の先生がよかったんだけど、まあ、今回は紙に細かく症状も書いてあるし、話忘れることもないだろうから大丈夫でしょうと思ったんだけれど・・・

咳がでて、熱があってと説明しながら紙を渡しました

それを見て先生が「聴診器をします」と言って、服をめくってチョンチョンってやって最後に喉の横にも聴診器をあてて終わりでした。

先生から「気になるところはありますか?」と聞かれたので「咳がでて眠れない」と伝えました

「風邪がぶり返しているんでしょう」と言われて「熱を下げる薬を出します。お大事に」とは言われたのですが、その後、調剤薬局に行って咳止めがなくてびっくり。「私、熱もだけど咳がでて眠れない」と言ったから咳止めもらえると思ってたけれど、と薬剤師さんに言ってました

あ~~あ、咳が3週間も続くって言ったのに・・・・というか、紙に書いてたのに・・・と思った

薬剤師さんが電話で先生に聞いてもらって咳止めを出してくれたんだけれど、これが全く効かない・・・

その上、日曜日の夜からはご飯を食べると吐いていて、寝ながらも吐いていたようで吐しゃ物が喉に詰まって苦しくて起きて、トイレで吐いていました

月曜日の朝になって、病院に行ってそれを先生に話したら(金曜日の先生とは別)「肺炎かもしれないのでレントゲンと血液検査をしてみましょう」と言われて、検査結果を聞いたら「マイコプラズマ肺炎ですね」とレントゲンの右肺の下部分に白い星型の陰がいくつもあるのと、抗体が通常は0.いくつかなのが、4もあるので「マイコプラズマ肺炎」の診断が出ました。

あと、マイコプラズマ肺炎は4年に1度大流行しているらしくて、今年も多いということでした

とりあえず今までの咳止めは効かないので止めて、新しく出す抗生物質と胃腸薬と咳止めを飲んでくださいと言われ一件落着でした

あ~~あ、もっと早く診察してくれてたら・・・と思わなくはなかったですが・・・

その時に先生に言われたのは、咳が3週間と長く続いていること。熱があるのに扁桃腺が腫れていないこと。夜に症状が強くでていること。などから風邪より肺炎の疑いあり。ということで「肺炎の検査」としてレントゲンを撮ったとのこと。

う~~~ん、素晴らしく論理的思考やわ♪と思った。

そういや金曜日の先生は喉も見なかったな・・・と思ってしまった。。。

大きな大学病院の先生よりも、おじいちゃんだったけど今回の先生のほうが理論的だったし的確な診察だったように感じました。

とりあえず私は「マイコプラズマ肺炎」という病名が判明したことが何よりも嬉しかった

でも、これってよくテレビでやっている「この症状なら、どんな病名が推測できますか?」って、あれと同じやわ。と感心してしまった。

この場合は、若い大学病院の先生よりもおじいちゃん先生の経験に軍配があがったかなと思った私でした。

ただ、ちょっと気になったのはマイコプラズマ肺炎って子どもが多いみたいです・・・

あと、先生からは「会社に行っても大丈夫」と言われたんですが、どうやらこれってウツルみたいなんです。。。

マイコプラズマ症状:http://マイコプラズマ症状子供大人.biz/

でも、先週になっても一向に良くならないのとなぜか週末の木曜日の夜になると37.4~37.7度位の熱がでていました。そして、金・土・日曜日にその熱が続いて、月曜日には熱は下がるけれど体の関節が痛いというのが、3週間続いていました

さすがにこれはちょっと変・・・と思って、近くの病院に今までの症状を書いた紙を持って診察してもらいに行きました。

うちの近くの病院は近くのK大学病院の先生が診察をしてくれるのですが、私はこのK大学病院が苦手。

子宮頸がんの時の告知もこの大学病院の先生で嫌な気持ちになったのでできれば他の先生がよかったんだけど、まあ、今回は紙に細かく症状も書いてあるし、話忘れることもないだろうから大丈夫でしょうと思ったんだけれど・・・

咳がでて、熱があってと説明しながら紙を渡しました

それを見て先生が「聴診器をします」と言って、服をめくってチョンチョンってやって最後に喉の横にも聴診器をあてて終わりでした。

先生から「気になるところはありますか?」と聞かれたので「咳がでて眠れない」と伝えました

「風邪がぶり返しているんでしょう」と言われて「熱を下げる薬を出します。お大事に」とは言われたのですが、その後、調剤薬局に行って咳止めがなくてびっくり。「私、熱もだけど咳がでて眠れない」と言ったから咳止めもらえると思ってたけれど、と薬剤師さんに言ってました

あ~~あ、咳が3週間も続くって言ったのに・・・・というか、紙に書いてたのに・・・と思った

薬剤師さんが電話で先生に聞いてもらって咳止めを出してくれたんだけれど、これが全く効かない・・・

その上、日曜日の夜からはご飯を食べると吐いていて、寝ながらも吐いていたようで吐しゃ物が喉に詰まって苦しくて起きて、トイレで吐いていました

月曜日の朝になって、病院に行ってそれを先生に話したら(金曜日の先生とは別)「肺炎かもしれないのでレントゲンと血液検査をしてみましょう」と言われて、検査結果を聞いたら「マイコプラズマ肺炎ですね」とレントゲンの右肺の下部分に白い星型の陰がいくつもあるのと、抗体が通常は0.いくつかなのが、4もあるので「マイコプラズマ肺炎」の診断が出ました。

あと、マイコプラズマ肺炎は4年に1度大流行しているらしくて、今年も多いということでした

とりあえず今までの咳止めは効かないので止めて、新しく出す抗生物質と胃腸薬と咳止めを飲んでくださいと言われ一件落着でした

あ~~あ、もっと早く診察してくれてたら・・・と思わなくはなかったですが・・・

その時に先生に言われたのは、咳が3週間と長く続いていること。熱があるのに扁桃腺が腫れていないこと。夜に症状が強くでていること。などから風邪より肺炎の疑いあり。ということで「肺炎の検査」としてレントゲンを撮ったとのこと。

う~~~ん、素晴らしく論理的思考やわ♪と思った。

そういや金曜日の先生は喉も見なかったな・・・と思ってしまった。。。

大きな大学病院の先生よりも、おじいちゃんだったけど今回の先生のほうが理論的だったし的確な診察だったように感じました。

とりあえず私は「マイコプラズマ肺炎」という病名が判明したことが何よりも嬉しかった

でも、これってよくテレビでやっている「この症状なら、どんな病名が推測できますか?」って、あれと同じやわ。と感心してしまった。

この場合は、若い大学病院の先生よりもおじいちゃん先生の経験に軍配があがったかなと思った私でした。

ただ、ちょっと気になったのはマイコプラズマ肺炎って子どもが多いみたいです・・・

あと、先生からは「会社に行っても大丈夫」と言われたんですが、どうやらこれってウツルみたいなんです。。。

マイコプラズマ症状:http://マイコプラズマ症状子供大人.biz/

2013年06月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │その他・・・病気

わたしの3.11

2度目の入院の時に一緒の部屋になった患者さんの中に東松島市の人がいました

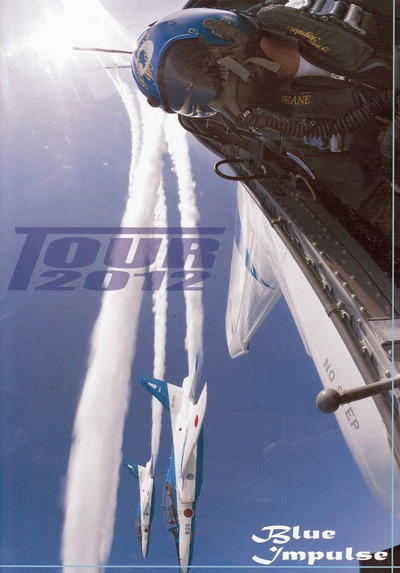

私が『ブルーインパルスの

』と言ったら『そうよ』って教えてくれました。

』と言ったら『そうよ』って教えてくれました。2011年3月11日。

仙台駅で被災した私は、駅近くの避難所として開放されていたホテルのロビーで3日間過ごしました

その間、被災地での情報はほとんど聞き取れないラジオと河北新聞だけでした

でも、情報は限られているし本当に連絡が取りたい被災地の友人とは連絡が取れませんでした

その後一緒に避難所にいた岩手県水沢の人と一緒に岩手県に入って、

私は盛岡の友人のお宅に避難していました。

その間、何度も何度も東松島の友人に連絡をしましたが通じませんでした

岩手に行くと、岩手の被災者の情報がテレビで流されていましたが他の地域の人の情報は全くありませんでした。宮城では宮城県内の情報しかなくて岩手では岩手県内だけ・・・

そして、盛岡も被災地なのであの日は、停電していたので情報は何もありませんでした

がんで入院する時に友達から「同室の人を大切にすること」と教えてもらいました

そしたら、退院後自分がつらくなった時にきっとちからになってもらえるから。と教えてくれました

手術の時に一緒だった人も放射線治療の時に一緒だった人も、ほとんどが宮城県の人たちでした

内地の人もいれば、石巻や塩竃や東松島の人もいました

松島基地が津波で犠牲になったというのは、岩手に着いてから知りました

盛岡の友人と道路地図を見ながら、東松島の友人の住所を探して基地からそう遠くないと知って職場から無事に帰れたんやろか?無事に家族に会えてるんやろか?って思った

そして、絶対に津波でなんて死んでないよねって思った

がんになって、それでも私ら生きてるんやから津波で死んだらあかんでって思った

がん患者ががんで死ぬなら、あきらめもつく。でも、津波はあかんって・・・

それに、ちゃんと私が生きてるのを見届けてもらわないとって思った

その為に、私ら一緒の病室になったんやから・・・って

その後、友人とは無事に連絡がとれました。被災しましたが、元気でした

お互い、最期の時をどこで迎えるかはわかりません

でも、地震でも津波でも死ななかった2人だから案外、図太く長生きしているかもって思ってます

2013年06月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

子宮頸がんワクチン、検討会「一時的に接種推奨控える」

子宮頸がんワクチン、検討会「一時的に接種推奨控える」

子宮頸がんワクチンの接種後に長期的な痛みやしびれを訴える人が相次いでいるため、厚生労働省は14日、一時的に接種の推奨を控える方針を決めた。接種は中止しないものの、自治体に対し、対象者に個別の案内を出さないよう勧告した。法により自治体が実施している定期接種のワクチンで推奨を控えるのは異例のことだ。

この日、開かれた厚労省検討会が「痛み、しびれの原因を調査し、きちんと情報提供できるようになるまで、推奨を控えるべきだ」と結論づけた。対象者は希望すれば、これまで通り無料で受けられるが、医療機関での接種前にも、推奨されていないことが説明される。接種者が大幅に減る可能性がある。

子宮頸がんワクチンは2010年に国の助成が始まり、予防接種法改正で今年4月に定期接種になったばかり。小学6年~高校1年の女子が対象で、父母らから安全性をめぐり懸念の声が出ていた。これまで推計328万人に接種され、1968件の副作用が報告されている。

検討会では、接種後に体に痛みが出るなどの健康被害43例の原因などを話し合った。しかし、因果関係がはっきりしないことから、委員からは「さらに調査が必要」との声が相次いだ。同省は、予防接種と痛みの関係について、16の大学病院などを中心に数カ月で、情報収集、分析を進め、再び、積極的に推奨すべきか結論を出す方針だ。

検討会は、接種そのものの中止は「必要はない」と結論づけた。検討会の桃井真里子座長(国際医療福祉大副学長)は「ワクチン自体の安全性に大きな問題があるということではない。さらに調査し、より安心な情報を出せるようにしたい」と話した。

朝日新聞社 【森本未紀】

最終更新:6月15日:3時6分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130614-00000042-asahi-sci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子宮頸がんワクチンの接種に関しては、賛否両論だったと思います

患者会の方から「ワクチン接種反対署名をしているので意見を聞かせて欲しい」と言われたこともあります

がんを予防するといっても全てではないし、ワクチン接種には当然ですがリスクがあります

ただ、私にしては何でも100%ではないと思うしそれをきっかけに子宮頸がんがどういったものなのか正しい知識を知ってもらうためにもワクチン接種というのは必要なことだったのかなと思います

ただ、それによって重篤な副作用や後遺症が起きてしまったのは、とっても残念な事だと思います

推計328万人の接種で1968人の副作用の報告。ということは、現在の地点で1666人に1人の割合で副作用が報告されているということになります。

この数字が他のワクチンに比べてどうなのか?また、重篤な後遺症になっているのはその内どれくらいで、その時の接種した方の体調がどうだったか?体調不良など全くなかったのか?アレルギーなどはあったのか?接種の間隔はどれくらいだったか?何回目の接種で体調不良が起きたか?など調べる必要があると思いました。

そして、欧米などのデータではなく日本人がこのワクチンを接種した場合としていない場合の子宮頸がんになる割合など(今のワクチンでは2種類の型に効くもので全部の型に効くのではない)まだまた明らかにしていかなければいけないものが沢山あるように感じました。

そして「がん=怖い」ではなく、若いからがんにならないではなくいくつであってもがんになる可能性はあるんだという考えのもとで検査なり正しい知識なりを持って受けてもらいたいと思います。乳がんや子宮がん・卵巣がんのように性に関わるがんは体の一部を失うだけでなく「出産ができない」という女性としてはとてもつらい結果になる可能性が高いがんです。

日本では男性は2人に1人、女性は3人に1人ががんになる時代です。

ただワクチンを打てばいいではなく、ワクチンを接種することもしないことも含めて、家族できちんとがんについて性について話し合って欲しいと思います。

全国子宮頸がんワクチン被害者の会:http://shikyuukeigan.fem.jp/

時事公論「子宮頸がんワクチン揺れる安心」:http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/155904.html

子宮頸がんワクチンの接種後に長期的な痛みやしびれを訴える人が相次いでいるため、厚生労働省は14日、一時的に接種の推奨を控える方針を決めた。接種は中止しないものの、自治体に対し、対象者に個別の案内を出さないよう勧告した。法により自治体が実施している定期接種のワクチンで推奨を控えるのは異例のことだ。

この日、開かれた厚労省検討会が「痛み、しびれの原因を調査し、きちんと情報提供できるようになるまで、推奨を控えるべきだ」と結論づけた。対象者は希望すれば、これまで通り無料で受けられるが、医療機関での接種前にも、推奨されていないことが説明される。接種者が大幅に減る可能性がある。

子宮頸がんワクチンは2010年に国の助成が始まり、予防接種法改正で今年4月に定期接種になったばかり。小学6年~高校1年の女子が対象で、父母らから安全性をめぐり懸念の声が出ていた。これまで推計328万人に接種され、1968件の副作用が報告されている。

検討会では、接種後に体に痛みが出るなどの健康被害43例の原因などを話し合った。しかし、因果関係がはっきりしないことから、委員からは「さらに調査が必要」との声が相次いだ。同省は、予防接種と痛みの関係について、16の大学病院などを中心に数カ月で、情報収集、分析を進め、再び、積極的に推奨すべきか結論を出す方針だ。

検討会は、接種そのものの中止は「必要はない」と結論づけた。検討会の桃井真里子座長(国際医療福祉大副学長)は「ワクチン自体の安全性に大きな問題があるということではない。さらに調査し、より安心な情報を出せるようにしたい」と話した。

朝日新聞社 【森本未紀】

最終更新:6月15日:3時6分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130614-00000042-asahi-sci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子宮頸がんワクチンの接種に関しては、賛否両論だったと思います

患者会の方から「ワクチン接種反対署名をしているので意見を聞かせて欲しい」と言われたこともあります

がんを予防するといっても全てではないし、ワクチン接種には当然ですがリスクがあります

ただ、私にしては何でも100%ではないと思うしそれをきっかけに子宮頸がんがどういったものなのか正しい知識を知ってもらうためにもワクチン接種というのは必要なことだったのかなと思います

ただ、それによって重篤な副作用や後遺症が起きてしまったのは、とっても残念な事だと思います

推計328万人の接種で1968人の副作用の報告。ということは、現在の地点で1666人に1人の割合で副作用が報告されているということになります。

この数字が他のワクチンに比べてどうなのか?また、重篤な後遺症になっているのはその内どれくらいで、その時の接種した方の体調がどうだったか?体調不良など全くなかったのか?アレルギーなどはあったのか?接種の間隔はどれくらいだったか?何回目の接種で体調不良が起きたか?など調べる必要があると思いました。

そして、欧米などのデータではなく日本人がこのワクチンを接種した場合としていない場合の子宮頸がんになる割合など(今のワクチンでは2種類の型に効くもので全部の型に効くのではない)まだまた明らかにしていかなければいけないものが沢山あるように感じました。

そして「がん=怖い」ではなく、若いからがんにならないではなくいくつであってもがんになる可能性はあるんだという考えのもとで検査なり正しい知識なりを持って受けてもらいたいと思います。乳がんや子宮がん・卵巣がんのように性に関わるがんは体の一部を失うだけでなく「出産ができない」という女性としてはとてもつらい結果になる可能性が高いがんです。

日本では男性は2人に1人、女性は3人に1人ががんになる時代です。

ただワクチンを打てばいいではなく、ワクチンを接種することもしないことも含めて、家族できちんとがんについて性について話し合って欲しいと思います。

全国子宮頸がんワクチン被害者の会:http://shikyuukeigan.fem.jp/

時事公論「子宮頸がんワクチン揺れる安心」:http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/155904.html

2013年06月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

空飛ぶ広報室~ブルーインパルス~

空飛ぶ広報室~ブルーインパルス~

16日の『空飛ぶ広報室』の中で、ブルーインパルスがでてきます。

見てくださいね

3月11日、ブルーインパルスは12日に福岡県福岡市で行われる『JR九州新幹線全線開通記念イベント』での展示飛行のため10日に飛び立って松島基地にはいませんでした。残された基地の人たちの3.11が河北新聞の記事で紹介されていました(友達がブルーの冊子と一緒に送ってくれました)

私の3.11・・・救難隊先任救難員 小関百英さん

航空自衛隊松島基地の庁舎2階で、各業務担当リーダーら20人が集まり会議中だった。午後2時46分。強烈な揺れだった。弱まったと思えば突き上げ、横に揺さぶられるように激しくなる。そうした繰り返しが5分近く続いた。

揺れが収まり、庁舎前に整列し人員を把握。76人が所属する基地内の救難体本部庁舎のオペレーションルームは、激震で各種機材が散乱して足の踏み場もない。

救難隊の格納庫と、その外には捜索機や捜索救難機、救難ヘリが計6機。だが、すぐには離陸できない。滑走路の被害状況をはじめ、激しい揺れで、地上高が2メートル程度しかないヘリの回転翼部分が接触し損傷していないかなど細かな確認作業がある。

非常事態を想定し幾度も訓練を重ねてきたが、1機を離陸させるには整備スタッフを含め約30人を配置しなければならない。それに加えて、相次ぐ余震だ。離陸態勢に入ったヘリの場合、揺れに襲われれば機体横転の危険性が増す。厳しい条件が立ちふさがる。

退避命令下る

懸念していた大津波警報が発令。基地は海岸近くに立地する。午後2時56分。苦渋の決断となる「退避命令」が下った。

救難隊は行政ヘリにはない高性能な装備と、高度な技術を持つ“救難最後の砦”それが持ち場である宮城、岩手エリアでの大震災で地上から飛び立つことができない。

悔しい。室内を重苦しい空気が包む。過酷なトレーニングを重ねてきた救難のスペシャリストたち。隊員の表情は厳しく、口にこそ出さないが無念の思いは痛いほど分かる。目を真っ赤にする隊員もいる。心の葛藤は、言葉にならなかった。

それでも次の任務に備え、気持ちを切り替える。

救難機材庫や救命装備品の整備室から、海や空での遭難救助に対応した1セットで30キロ以上もある装備品を次々と搬出。300メートルほど離れた内務班の庁舎3階に仮指揮所を設置した。

降雪による視界不良。

午後3時54分。雪の白いカーテンの中から大津波が現れた。基地内の海側には滑走路が広がり、津波を遮るものはない。車や家屋を抱き込んだ真っ黒い濁流が、ゆっくりと滑るように基地内に浸入してくる。不思議なのだが、津波の音は聞こえなかった。

津波が押し寄せた6分後、携帯電話が鳴った。

表示を見れば石巻市内の造船所に勤務する長男だ。「助けてくれ」とせっぱ詰まる声。「頑張って生きろ」と応じるのが精いっぱいで、通話は途絶えた。自然のなす力だ。「仕方がない」と覚悟を決めた。

基地内では重さ10トンものF2戦闘機がなすすべもなく次々に流されていく。日没後、停電で当りは真っ暗になった。体力を温存するために睡眠をとらなければならないのだが、なかなか眠ることができない。暗闇の中、遠くでヘリの音が聞こえた。一般のヘリとは違う重厚音。茨城県の百里基地のヘリだ。無線交信し、被災状況を報告し、機器材など物資提供を要請した。

ほとんど一睡も出来ずに迎えた翌朝。海での救難救助に対応したドライスーツを着用して庁舎外にでる。発生から一夜明けても一面水浸しだ。

活動拠点の救難隊庁舎に急ぐ。外にあった救難ヘリは300メートルも流出し全壊だ。格納庫内も悲惨な状況だ。1つが高さ10メートル、幅5メートルもある頑丈な格納庫が四つ、津波で押され庫内に入り散乱。津波で漂着したガレキや船舶、流木で埋まり、救難機能は全て喪失した。

任務を共にし、手塩に掛けて整備してきた救難機の変わり果てた姿。

「大震災で救助を待っていたはずの被災者。空から一人でも多くの命を救いたかった」悲しみと涙がこみ上げてきた。

松島基地では隊員1人が死亡。救難機をはじめ、戦闘機など航空機28機が使用不能となった。

だがここでふんばらなければならない。ゴムボートを使い出動。東松島市役所で状況確認をする一方、1000人以上が避難する矢本二中に向かい被災者の要望に対応。医療チームを輸送した。

空輸路を確保

基地内では他基地の応援部隊も含め2000人規模の人海戦術で滑走路のガレキ撤去を繰り広げ、空輸路を確保。16日早朝から航空機の使用を開始した。

他基地の捜索救難機や救難ヘリを使い、石巻、金華、追波、気仙沼の4エリアに分けて捜索活動を本格化。1回当たりの出動は4時間。地上すれすれに飛行しながら目視で捜索を続けた。

「被災直後に活動ができなかった無念さは残る。だからこそ生涯現役で救難現場に身を起きたい」

河北新聞:平成24年3月9日

追伸: 小関さんの息子さんは、お父さんの後を継いで自衛隊に入られたそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

被災直後の東松島市内が紹介されています。普通の人の暮らしがそこにはあります。

広報松島:http://minkara.carview.co.jp/userid/311064/blog/m201104/p2/

被災した救難隊「一緒に飛ばせてください!」:

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110527/dms1105271550020-n1.htm

松島基地:http://www.mod.go.jp/asdf/matsushima/

2013年06月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

1Q84 ・・・の世界

1Q84 ・・・の世界

初!村上春樹さんでした。

ものすごい世界観と読み応えたっぷりの6冊でした。

この作家さんの世界は、読みながら引きづられて行く部分があって私にはちょっと苦手でした

村上ワールドと現実の世界を行き来するために、1冊読んでは別の本を読む。とやっていたので読み終わるのに丸々1ヶ月かかりました。私には珍しいかも・・・

しばらくは、他の作家さんと今、一番興味がある『批判的思考』の本を探して読んでみようと思っています。

2013年06月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

人工乳房、7月から保険適用

人工乳房、7月から保険適用…患者負担が大幅減

乳がんの全摘手術後の、乳房再建に使う人工乳房の保険適用が国内で初めて、12日開かれた厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)で承認された。

7月から保険が適用される。自費診療で100万円程度かかっていた患者負担が、大幅に軽減されることになり、患者にとって朗報だ。

保険適用が認められたのは、米アラガン社の人工乳房(6万9400円、患者負担は通常その3割)と、人工乳房を入れるために皮膚を伸ばす組織拡張器(3万2100円)。昨年9月に薬事承認を受けていた。

保険には月の負担上限額(一般的な所得の場合約8万円)を定めた高額療養費制度があるため、手術代などを含めた患者負担は大幅に軽減される。

日本では1年に約6万人が乳がんを発症。うち約2万人が全摘手術による乳房再建の対象になるとみられる。

最終更新:6月12日(水)14時33分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130612-00000700-yom-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乳がんの患者ではないので、はっきりとした事は言えませんが「日本では1年に約6万人が乳がんを発症。うち2万人が全摘手術による乳房再建の対象になるとみられる。ということは、全摘手術以外で再建手術を希望する患者さんは「いない」のでしょうか?それとも、いるけれど全摘以外の患者さんは切り捨てる。ということなのかな?と疑問に思いました。

また、乳房再建というと乳房のみが手術で無くなると思いがちですが乳輪も乳首も無くなることがあります。それってどうなんやろ??と思った。このあたりは、よくわからない・・・

ただ、全摘手術で再建に保険が使えるようになるのなら段々と他にも使えるようになるのかもしれないし・・・

そして、今は再建手術で自家組織法で再建を行っているのを(こちらは保険適応)人工乳房を使う人もでてくるかもしれないし、選択肢が増えるのはいいと思いました。

自家組織法は自分の体の組織を使って再建手術をするのですが、上手な先生でないと乳房以外にも傷跡が残るので患者の悩みが増える可能性もあります。

そして乳がんの温存療法にはお金がかかります。

乳房温存手術に放射線治療を受けて抗がん剤治療をするよりも、全摘手術をして人工乳房再建手術というのも選択肢に入れて欲しいと思った私でした。(放射線治療後の皮膚は硬くなるので治療後すぐには再建手術はできない)

『自家組織法』とは自分の身体のほかの自家組織を胸に移植する方法です。

乳がんガイド:http://www.sciencerecords.net/sub/e2.php

乳がんの全摘手術後の、乳房再建に使う人工乳房の保険適用が国内で初めて、12日開かれた厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)で承認された。

7月から保険が適用される。自費診療で100万円程度かかっていた患者負担が、大幅に軽減されることになり、患者にとって朗報だ。

保険適用が認められたのは、米アラガン社の人工乳房(6万9400円、患者負担は通常その3割)と、人工乳房を入れるために皮膚を伸ばす組織拡張器(3万2100円)。昨年9月に薬事承認を受けていた。

保険には月の負担上限額(一般的な所得の場合約8万円)を定めた高額療養費制度があるため、手術代などを含めた患者負担は大幅に軽減される。

日本では1年に約6万人が乳がんを発症。うち約2万人が全摘手術による乳房再建の対象になるとみられる。

最終更新:6月12日(水)14時33分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130612-00000700-yom-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乳がんの患者ではないので、はっきりとした事は言えませんが「日本では1年に約6万人が乳がんを発症。うち2万人が全摘手術による乳房再建の対象になるとみられる。ということは、全摘手術以外で再建手術を希望する患者さんは「いない」のでしょうか?それとも、いるけれど全摘以外の患者さんは切り捨てる。ということなのかな?と疑問に思いました。

また、乳房再建というと乳房のみが手術で無くなると思いがちですが乳輪も乳首も無くなることがあります。それってどうなんやろ??と思った。このあたりは、よくわからない・・・

ただ、全摘手術で再建に保険が使えるようになるのなら段々と他にも使えるようになるのかもしれないし・・・

そして、今は再建手術で自家組織法で再建を行っているのを(こちらは保険適応)人工乳房を使う人もでてくるかもしれないし、選択肢が増えるのはいいと思いました。

自家組織法は自分の体の組織を使って再建手術をするのですが、上手な先生でないと乳房以外にも傷跡が残るので患者の悩みが増える可能性もあります。

そして乳がんの温存療法にはお金がかかります。

乳房温存手術に放射線治療を受けて抗がん剤治療をするよりも、全摘手術をして人工乳房再建手術というのも選択肢に入れて欲しいと思った私でした。(放射線治療後の皮膚は硬くなるので治療後すぐには再建手術はできない)

『自家組織法』とは自分の身体のほかの自家組織を胸に移植する方法です。

乳がんガイド:http://www.sciencerecords.net/sub/e2.php

2013年06月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

アトピー性皮膚の炎症、カビが原因

アトピー性皮膚の炎症、カビが原因

アトピー性皮膚炎の患者が汗をかくと炎症を引き起こすことについて、広島大大学院の秀道広教授(皮膚科学)らの研究グループは6日、人間の皮膚に存在するカビが作り出すたんぱく質が原因であると発表した。このカビは「マラセチアグロボーザ」で、作り出されたたんぱく質が汗に溶け込んで体内に入ることでアレルギー反応を起こすとしている。

研究グループは、原因物質が解明されたことで、より効果的な治療法やスキンケア方法の開発が期待できると説明。研究グループの論文は先月31日(日本時間今月1日)、米医学専門誌のオンライン版に掲載された。

汗がアレルギーを引き起こすことは分かっていたが、具体的にどの物質が原因かは分かっていなかった。研究グループが人間の汗に含まれる物質を分析したところ、かゆみを起こす物質「ヒスタミン」が放出される際、カビの一種の「マラセチアグロボーザ」が作り出すたんぱく質が炎症に関わっていたことが分かった。このカビは、健康な人間の皮膚にも存在し、作り出されたたんぱく質は、ごく微量でもアレルギー反応を引き起こすという。

秀教授は「今後、たんぱく質だけを取り除く製品などを開発することで、患者のアトピー性皮膚炎を和らげることが期待できる」と話している。【吉村周平】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130606-00000107-mai-sctch

アトピー性皮膚炎の患者が汗をかくと炎症を引き起こすことについて、広島大大学院の秀道広教授(皮膚科学)らの研究グループは6日、人間の皮膚に存在するカビが作り出すたんぱく質が原因であると発表した。このカビは「マラセチアグロボーザ」で、作り出されたたんぱく質が汗に溶け込んで体内に入ることでアレルギー反応を起こすとしている。

研究グループは、原因物質が解明されたことで、より効果的な治療法やスキンケア方法の開発が期待できると説明。研究グループの論文は先月31日(日本時間今月1日)、米医学専門誌のオンライン版に掲載された。

汗がアレルギーを引き起こすことは分かっていたが、具体的にどの物質が原因かは分かっていなかった。研究グループが人間の汗に含まれる物質を分析したところ、かゆみを起こす物質「ヒスタミン」が放出される際、カビの一種の「マラセチアグロボーザ」が作り出すたんぱく質が炎症に関わっていたことが分かった。このカビは、健康な人間の皮膚にも存在し、作り出されたたんぱく質は、ごく微量でもアレルギー反応を引き起こすという。

秀教授は「今後、たんぱく質だけを取り除く製品などを開発することで、患者のアトピー性皮膚炎を和らげることが期待できる」と話している。【吉村周平】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130606-00000107-mai-sctch

2013年06月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他・・・病気

どこでわかる?命を預けていい医者、ダメな医者

どこでわかる?命を預けていい医者、ダメな医者

命を預けていい医者チェックリスト

1:患者とアイコンタクトをとり、体をきちんと向い合わせる

2:「患者と医師」ではなく、「人と人」として本音トークできる

3:「患者の話」を途中で遮ることなく、聞いてくれる

4:診察・面談時に患者がメモや録音することを許可してくれる

5:セカンド・オピニオンを嫌な顔をせずに許可してくれる

6:「ゴットハンド」でなくても、しっかりチーム医療に徹する

7:大病院、有名病院の医師より自分のがんの専門診療科の医師

8:わかりやすい言葉や図解によって病状や治療法を説明する

9:各がんの患者会が推奨する医師

10:「標準治療」ができる病院で、手術症例数の多い医師

(PRESIDENT 2013.6.17)

がん体験者の方が書いているので信頼できると思いました。

大学病院のように3ヶ月毎に医師が替わるようなところでコミュニケーションができない。かみ合わない医師と診察室にいるのは、例え3分でも恐ろしく苦痛なものです。そういう経験をした患者さんなら、この10項目の大切さがわかると思います。いくら『教育の場』とはいえ、頭でっかちの訳のわからない医師に超~~上から目線な言葉をかけられると、ついつい「私、あんたのお母さんとまでは言えへんけど、少なくとも人生経験は上なんですけど(ーー;)」なんて思ってしまったりします。私だけかも知れないけれど「いい医師」って腰が低いというか「上から目線」なんて気持ちにはならないのが不思議です。

ただ、いい技術を持っている医師が必ずしも優れた人間性を併せ持っているとは限らないけれど、素朴な疑問として「いい医者」という考え方と同じで、そこには自分の考えをもった「患者学」というのがなくては成り立たないように感じました。ただ、医師だけに求めても患者が自分の考えや希望を何も言わないでただ「はいはい」といっているだけで相手を非難するのでは「信頼できる関係」にはならない気がします。

「告知」という最初の1言の大切さはあるけれど、説明の上手さはある意味慣れのようにも感じます。ただ、どんなに説明が下手でも「いい医師」というのは患者が体で感じるものなんじゃないのかな?と思った。

「この先生になら、お腹を切ってもらってもいい(お腹以外もです)」と自分が本心で思えること。

「いい医師」の基準は、それが一番な気がします

命を預けていい医者チェックリスト

1:患者とアイコンタクトをとり、体をきちんと向い合わせる

2:「患者と医師」ではなく、「人と人」として本音トークできる

3:「患者の話」を途中で遮ることなく、聞いてくれる

4:診察・面談時に患者がメモや録音することを許可してくれる

5:セカンド・オピニオンを嫌な顔をせずに許可してくれる

6:「ゴットハンド」でなくても、しっかりチーム医療に徹する

7:大病院、有名病院の医師より自分のがんの専門診療科の医師

8:わかりやすい言葉や図解によって病状や治療法を説明する

9:各がんの患者会が推奨する医師

10:「標準治療」ができる病院で、手術症例数の多い医師

(PRESIDENT 2013.6.17)

がん体験者の方が書いているので信頼できると思いました。

大学病院のように3ヶ月毎に医師が替わるようなところでコミュニケーションができない。かみ合わない医師と診察室にいるのは、例え3分でも恐ろしく苦痛なものです。そういう経験をした患者さんなら、この10項目の大切さがわかると思います。いくら『教育の場』とはいえ、頭でっかちの訳のわからない医師に超~~上から目線な言葉をかけられると、ついつい「私、あんたのお母さんとまでは言えへんけど、少なくとも人生経験は上なんですけど(ーー;)」なんて思ってしまったりします。私だけかも知れないけれど「いい医師」って腰が低いというか「上から目線」なんて気持ちにはならないのが不思議です。

ただ、いい技術を持っている医師が必ずしも優れた人間性を併せ持っているとは限らないけれど、素朴な疑問として「いい医者」という考え方と同じで、そこには自分の考えをもった「患者学」というのがなくては成り立たないように感じました。ただ、医師だけに求めても患者が自分の考えや希望を何も言わないでただ「はいはい」といっているだけで相手を非難するのでは「信頼できる関係」にはならない気がします。

「告知」という最初の1言の大切さはあるけれど、説明の上手さはある意味慣れのようにも感じます。ただ、どんなに説明が下手でも「いい医師」というのは患者が体で感じるものなんじゃないのかな?と思った。

「この先生になら、お腹を切ってもらってもいい(お腹以外もです)」と自分が本心で思えること。

「いい医師」の基準は、それが一番な気がします

2013年06月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がん治療の原則

静人日記~悼む人Ⅱ~

静人日記~悼む人Ⅱ~可視と不可視のはざまで-悼む人、被災地にて-

見えないことの残酷さと、見えていることの残酷さ・・・

いま願うことは、立ち止まり、振り返る勇気がほしいということ。

声もなく、うずくまったままの人がきっといる。道を戻り、その人が歩きだせるまで、妙な励ましなど口にせず、静かに持てる強さがほしい。

同じ歩調で歩ける真の体力がほしい。。

一万五千、七千、という数の波底のもぐり、一つ一つのいのちの相貌を拾い上げられる本物の想像力がほしい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『悼む人』の後で書かれた『静人日記』ですが、私の勝手な想像では本当はこの日記は『悼む人』を書く前からあって、それを元に「悼む人」という小説を書いてから、もう1度手を入れて主人公がどのようにして相手を「悼んでいたか」を書いていったように感じました。それくらい天童荒太という作家さんの人物設定の細やかさのようなものを感じました。でも、いつも感じるのは綿密な設定の上で書いてあるはずなのに書き込みが多くなく大げさな表現も押し付けもないのに、読み終わった後で優しさや温かさが心に染みわたるような気がする不思議な作家さんだなって思います。

ただ、私としては日記の存在よりも最後に書かれていた東日本大震災を悼む人を書いた作家さんがどのように書くか。に興味がありました。

あの津波のことや阪神淡路大震災のことはいろいろな人がいろいろな方法で表現されています

その中で「言葉を生業にしている人」である小説家なら、どのように書くのだろう?と思った。

一万五千、七千、という数の波底のもぐり、一つ一つのいのちの相貌を拾い上げられる本物の想像力がほしい。

この作家さんらしい言葉だなと感じました。

2013年06月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

婦人科がん治療のトピックス

特別講演会『婦人科がん治療のトピックス』

-初回手術から再発時の治療まで-

東北大学病院 婦人科特命教授・婦人科長:新倉 仁先生

子宮頸がん

◆広汎子宮頸部摘出術・・・子宮頸部は広汎子宮全摘出術と同様に摘出し、残った子宮体部と膣をつなぎ直す

対象の患者さんは、強い挙児希望があり、画像判断上、病変が頸部以外に認められない方。他にも、腫瘍径や、組織型*1などの条件があります。予後は広汎子宮全摘出術と同等の可能性が高いとのことですが、今後も検証を継続していく必要があり、不妊症としての対応、産科的な管理も重要になる。

◆術中電気刺激による神経温存手術・・・術中、膀胱内の圧トランスデューサーを挿入。各部位の神経を電気刺激し、膀胱の収縮をみることで神経の走行を確認し、確実に骨盤内の神経を温存する

これまでの広汎子宮全摘出術では、子宮につく靭帯を切らないと子宮を広い範囲で取れないことから、どうしても骨盤内などの神経が傷つき、排尿困難、尿失禁、尿路感染症などの後遺症を起こしやすくなっていた。現在は、術中膀胱神経刺激の導入により、約90%で神経が可能になり、おかげで後遺症に悩む患者が少なくなった。

◆センチネルリンパ節(SLN)生検による縮小手術・・・SLNとは、がん細胞が最初に到達する見張りリンパ節のこと。ここに転移がなければ他には広がっていないだろうという想定で、系統的リンパ節郭清の省略が可能になる。

それにより、術後が楽になり、リンパ浮腫になるリスクは減る可能性がある。

*1 組織型(そしきけい)とは、腫瘍細胞の分化と増殖形態に基づく病理組織学的な腫瘍の分類を意味する。病理診断では、しばしばそれに悪性腫瘍#分化度 分化度や組織構築の特徴を付記して組織型を表現する。扁平上皮がん、腺がんなど

子宮体がん

◆内視鏡下手術・・・臨床研究として、現地点では筋層浸潤を認めない子宮体がんが対象。

子宮全摘、付属器摘出、骨盤リンパ節郭清の手順は開腹時と同じで、お腹を切ることなく子宮は経膣的*2に取り出す。今後、手術できる患者の対象を広げる、入院期間の短縮を目指すなど、研究中。

*2 経膣的

経膣式的手術のメリット

•腹腔鏡下の手術より安価でお腹の傷も全然残りません

•手術後の痛みが少ない

•手術後の治癒のスピードが早い

•お腹を切った場合腸が空気中にさらされることによる癒着の可能性があるが、膣式では少ない

など

卵巣がん

◆分子標的薬

従来の抗がん剤は正常細胞をも攻撃。分子標的薬はがん細胞の増殖因子をピンポイントで攻撃。

先生からのひとこと:

再発しないのが一番です。その為にも、定期フォローは続けましょう!

しかしもし万が一、再発してしまった時には、諦めないで頑張る人、頑張らないで少しも苦痛なく自分の自然の力に任せたい人。どちらにも適切にサポートしたいと思います。

希望をなくさず、あきらめず。でも頑張りすぎないことも時には大事です。

-初回手術から再発時の治療まで-

東北大学病院 婦人科特命教授・婦人科長:新倉 仁先生

子宮頸がん

◆広汎子宮頸部摘出術・・・子宮頸部は広汎子宮全摘出術と同様に摘出し、残った子宮体部と膣をつなぎ直す

対象の患者さんは、強い挙児希望があり、画像判断上、病変が頸部以外に認められない方。他にも、腫瘍径や、組織型*1などの条件があります。予後は広汎子宮全摘出術と同等の可能性が高いとのことですが、今後も検証を継続していく必要があり、不妊症としての対応、産科的な管理も重要になる。

◆術中電気刺激による神経温存手術・・・術中、膀胱内の圧トランスデューサーを挿入。各部位の神経を電気刺激し、膀胱の収縮をみることで神経の走行を確認し、確実に骨盤内の神経を温存する

これまでの広汎子宮全摘出術では、子宮につく靭帯を切らないと子宮を広い範囲で取れないことから、どうしても骨盤内などの神経が傷つき、排尿困難、尿失禁、尿路感染症などの後遺症を起こしやすくなっていた。現在は、術中膀胱神経刺激の導入により、約90%で神経が可能になり、おかげで後遺症に悩む患者が少なくなった。

◆センチネルリンパ節(SLN)生検による縮小手術・・・SLNとは、がん細胞が最初に到達する見張りリンパ節のこと。ここに転移がなければ他には広がっていないだろうという想定で、系統的リンパ節郭清の省略が可能になる。

それにより、術後が楽になり、リンパ浮腫になるリスクは減る可能性がある。

*1 組織型(そしきけい)とは、腫瘍細胞の分化と増殖形態に基づく病理組織学的な腫瘍の分類を意味する。病理診断では、しばしばそれに悪性腫瘍#分化度 分化度や組織構築の特徴を付記して組織型を表現する。扁平上皮がん、腺がんなど

子宮体がん

◆内視鏡下手術・・・臨床研究として、現地点では筋層浸潤を認めない子宮体がんが対象。

子宮全摘、付属器摘出、骨盤リンパ節郭清の手順は開腹時と同じで、お腹を切ることなく子宮は経膣的*2に取り出す。今後、手術できる患者の対象を広げる、入院期間の短縮を目指すなど、研究中。

*2 経膣的

経膣式的手術のメリット

•腹腔鏡下の手術より安価でお腹の傷も全然残りません

•手術後の痛みが少ない

•手術後の治癒のスピードが早い

•お腹を切った場合腸が空気中にさらされることによる癒着の可能性があるが、膣式では少ない

など

卵巣がん

◆分子標的薬

従来の抗がん剤は正常細胞をも攻撃。分子標的薬はがん細胞の増殖因子をピンポイントで攻撃。

先生からのひとこと:

再発しないのが一番です。その為にも、定期フォローは続けましょう!

しかしもし万が一、再発してしまった時には、諦めないで頑張る人、頑張らないで少しも苦痛なく自分の自然の力に任せたい人。どちらにも適切にサポートしたいと思います。

希望をなくさず、あきらめず。でも頑張りすぎないことも時には大事です。

2013年06月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がん情報

あなたに、大切な香りの記憶はありますか?

あなたに、大切な香りの記憶はありますか?

先月から、お友達に借りた村上春樹さんの『1Q84』を読んでいます

文庫本にして6冊。

私にしてはかなり時間がかかっていて、その上、初めての村上ワールドに戸惑っています。それをリセットする意味もあって、1冊読むと1冊軽い本を読むことにしました。今回の本はタイトルの『香り』が気になって読んで見ました。

私は小学生の時からかなりの匂いフェチですが、今はアレルギーがあるのでできれば無臭な生活がおくりたい私です。

特に、うちで飼っていたチビちゃん(猫)が、ひなたぼっこをしている時の背中の匂いが好きでした

寝ているチビを捕まえて「背中の匂いかがして~~~」とクンクンしていました

チビの匂いは、子どもの頃に夏休みに行っていたお母さんの田舎の縁側の匂いを思いださせてくれました。おひさまの匂いです。

2013年06月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

母親に愛されたい娘たち

母親に愛されたい娘たち

この本を読んで「これでこういう本を何冊読んだかな?」と思った

先日の『母という病』に、その前の『シックマザー』という婦人公論の特集にと、

思い出せないけれど、色々と読んだ気がしました。

もう、これでいいかなって思いました

どんなに本を読んでも何1つ変わることはないし、本当に変えたいのならここから先は「私の問題」だからって思いました

この本の中でヒプノセラピーという聞きなれない言葉がでてきますが、退行催眠のようなもので幼児期にまでさかのぼって自分と母親との関係を探っていくというものでした。その後、著書は退行催眠で見た自分の子ども時代の女の子を「自分自身で守ってあげる」と決めます

そういう方法もあるんだと思った

自分で自分の理想の母親像を作って、その子(幼少期の自分自身)を愛してあげるというのでも人は癒されていくんだと思うと、自分を癒すのも苦しめるのも実は自分でしかないのだと感じました

本の中で「本当は守ってもらいたい人なのに、守ってあげようとするから無理があるんですよ」というところがあって、そして一番大切なのは自分の感情を相手に伝えること。と言われていました。

最近、自分に違和感のある人によく出会う気がします

どこかでチグハグな印象を与える人。本当のその人ではないような違和感。

それが何かで大きくなる時もあります。そういう時は大体が友人関係が続きません。

自分の事は、自分がいちばんわかっている。というのは、思い込みなのかな。。。

2013年06月07日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

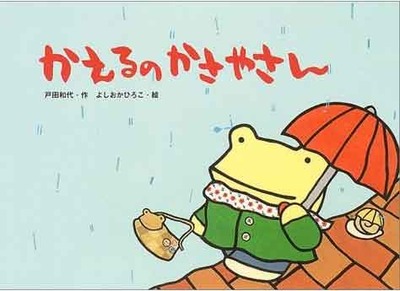

かえるのかさやさん

かえるのかさやさん

本屋さんであまりに可愛くて立ち読みしてしまった1冊です

かえるくんは、傘にあたる雨の音が好きで「かさやさん」をしているのですが、かえるなもんで傘がなかなか売れません。

そしてお友達にかさをすすめたりしますが、みんなに断られてしまいます

そんな時にかえるくんのお店に「はりねずみくん」が壊れたかさを沢山もってきます。。。。。

かえるくんの絵も可愛いし、なんだか梅雨がきても楽しく感じられそうな1冊でした

2013年06月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

自分の価値観

ほんの半年くらいの間だけれど、色々な事を考えました

それは人と向き合うためには、自分が自分と向き合っていかないといけないと思ったからです

その時に、自分が一番大切にしていることがわかった気がしました(つい2週間くらい前ですが)それを思い出したのは、もう20年くらい前に言われた友人からの言葉です

それは『ブルセラ』という言葉と高校生が下着を売っているというのが社会問題になっていた時です

私が友人に「なんであんなことするんやろな?」と言うと、彼女が「すももは知らんけど、私らが高校生の時にもあったんよ。私、OOちゃんに3枚1000円で下着買ってきて売ってと頼まれたもん」と答えました。驚いた私が「えっ?そんなん私知らんで」と言うと、友達が一言「誰も、すももには言わへんよ・・・」と言うから、もっとびっくりした私が「そうなん?なんで??」と聞いてみると「だって、すもも怒るやろ?」というから、ちょっと考えて私が「そうやな、きっと怒ってるよな」というと「それに、すももなら言うたOOちゃんも怒ったけど、きっと私の事も怒ったやろ?」と言われて、確かに・・・と思った。

そして「すももが怒るのはわかるけど、やっぱり怖かったもん」と私にいえなかった理由を教えてくれました。自分もよくないと思っているのを怒られるし私が正しいのもわかる。でも、やっぱりOOちゃんの事も大事だし。と言って「でもちゃんと、断ったんよ私」といっていました。

この時の私の『どちらにも怒る』というのは、自分の価値観の大きな部分を占めている気がしました。

これに到った経過も全て思い出しました。それは、かなり複雑な中学時代の思い出と引越しした先の同級生からの『いじめ』だったり書けない内容も多いので書かないけれど、その時に『いじめ』の対応をした教師に対して、転校前の学校の先生との対応の違いに不信感を持って全ての教師が同じではないというのもわかりました。

そして、その時に自分の中で考えたのが先生と呼ばれる人が偉いのではないという事でした。

たった15歳だったけれど、その年齢の私が決めた信頼できる『大人』の基準は

・人に対して公平であること

・職業に対して誠実であること

でした。

人に対してというのは、大人だから子どもだからという区別のない人であること

職業に対して誠実というのは、医師であっても教師であっても会社員であっても当てはまるように感じました。この基準は今でもずっと変わらないからいい加減な私がある部分では「しっかりしている」ように思われているのかな?って思ったりします。

でもこの事は友達が言ったように相手にきつい事もあります。私は『事実』でいうので言われたくないと言った人もいるし、それで私から離れていった人もいるので、それは私も「ちょっときつかったかな・・・」ということがありました。その事をカラーセラピーの先生に話したところ「それは、受け取る側の問題」といってくれました。自分にとって厳しい事を言ってくれる人が必要な時もある。むしろ私くらいの年齢になると私の事を思って言ってくれる人が少くなってしまった。と教えてくれました。

ついついきついことを言ってしまう私としては「それでも自分らしく公平に誠実に」と思っています。

2013年06月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

乳がん、肺がんの治療費の実情

乳がん、肺がんの治療費の実情

高額な医療費がかかるがん治療。しかし、実際に払う治療費は、国の保険が適用されるため、想像しているよりも少額で済むことが多い。

日本人のがん患者数の上位を占める「胃がん」「肺がん」「大腸がん」「乳がん」「肝臓がん」のがん別に、一般的な治療をした場合の自己負担額を検証した。

なお、検証の前提となる保険は自己負担3割で、かつ「高額療養費制度」を利用している。

【乳がんの治療費】

最も治療費の自己負担実額が大きいのは乳がん。乳がんの平均入院日数は11.8日だが、再発予防治療として、ホルモン療法が5~10年間継続されるために、長期間の治療費が負担を大きくするのだ。乳がんと診断されても、5年後生存率は87.7 %と高い。

乳がんの手術は、可能な限り切除範囲を小さくする“温存手術”が主流だが、切除範囲が大きい場合でも再建手術が非常に進歩している。しかし、人工乳房の再建に要する治療費は、 100%自己負担であり50万~100万円程度が必要となる。

手術後、再発予防のために放射線照射、抗がん剤治療を実施。抗がん剤治療終了後、ホルモン療法と検査を5年間にわたって続ける。入院は手術時だけで、後の治療はすべて外来で行う。

乳がんで温存手術・術後再発予防抗がん剤・放射線療法を行った場合、 5年間の治療費合計は92万円となる。

【肺がんの治療費】

肺がんは進行が早いのが特徴。平均入院日数21.7日で、肺がんと診断された後の5年後生存率は29%と低い。肺がんは、発見時には既に手術が不可能なほどにがんが進行している患者が多く、放射線治療や抗がん剤治療が中心となる。

肺がんに小細胞肺がんで放射線化学療法を実施した場合、2年間で計45万円となる。

肺がんへの放射線化学療法は、まず20日間の入院期間中に、放射線治療と抗がん剤治療を実施。その後の3か月で抗がん剤や、転移しやすい脳への予防的放射線照射を行う。 1年目は治療と検査、2年目は検査が必要となる。

【胃がんの治療費】

胃がんの平均入院日数は、22.6日。胃がんと診断された後の5年後生存率は64.3%と高い。早期胃がんの場合、5年後生存率は9割を超える。

早期で見つかった胃がんは、大掛かりで負担の重い開腹手術ではなく、内視鏡で粘膜を切り取るだけの日帰り手術も可能となり拡がっている。胃がんの内視鏡手術は、お腹に4か所程度の小さな穴をあけ、細い腹腔鏡の先端のメスでがん患部を切り取る術式。手術費用は120万円と高いが、高額療養費制度の適用で実際の患者負担額は9万円程度で済む。

入院は10日、術後の検査費用(毎年3万円)などを含めると2年間での治療費の自己負担額は合計14万円程度となる。

【肝臓がんの治療費】

肝臓がんの治療費は、経皮的エタノール注入療法の場合に2年間で合計21万円。 3年目以降は毎年6万円の検査費用が自己負担となる。

【大腸がんの治療費】

大腸がんの結腸がんの治療費は、切除手術・術後再発予防抗がん剤療法を行った場合で2年間で自己負担の合計が42万円となる。

がんの種類によらず高額化が進む治療費に対して、自己負担の額が抑えられているのは、「高額療養費制度」の恩恵だ。「高額療養費制度」は、数十万円から数百万円に及ぶ高額の治療費用に対しても、患者の自己負担額が2~8万円前後(収入に拠る)に軽減される国の制度。

高額療養費給付の適用を受ける場合でも、患者が治療費の3割を一度支払わねばならない問題があるが、「貸付制度」や還付額を算入した支払額に減額する「委任払制度」がある。貸付額が異なっていたり、医療機関の承認が必要な場合があるので、治療費が高い場合には、早々に病院の医療相談室や保険者へ相談することが肝要だ。

がんは、治る病気となりつつあるからこそ、治療費負担を抑制し、回復後の長い生活へ備えることが重要なのだ。

がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

高額な外来診療とは

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html

高額な医療費がかかるがん治療。しかし、実際に払う治療費は、国の保険が適用されるため、想像しているよりも少額で済むことが多い。

日本人のがん患者数の上位を占める「胃がん」「肺がん」「大腸がん」「乳がん」「肝臓がん」のがん別に、一般的な治療をした場合の自己負担額を検証した。

なお、検証の前提となる保険は自己負担3割で、かつ「高額療養費制度」を利用している。

【乳がんの治療費】

最も治療費の自己負担実額が大きいのは乳がん。乳がんの平均入院日数は11.8日だが、再発予防治療として、ホルモン療法が5~10年間継続されるために、長期間の治療費が負担を大きくするのだ。乳がんと診断されても、5年後生存率は87.7 %と高い。

乳がんの手術は、可能な限り切除範囲を小さくする“温存手術”が主流だが、切除範囲が大きい場合でも再建手術が非常に進歩している。しかし、人工乳房の再建に要する治療費は、 100%自己負担であり50万~100万円程度が必要となる。

手術後、再発予防のために放射線照射、抗がん剤治療を実施。抗がん剤治療終了後、ホルモン療法と検査を5年間にわたって続ける。入院は手術時だけで、後の治療はすべて外来で行う。

乳がんで温存手術・術後再発予防抗がん剤・放射線療法を行った場合、 5年間の治療費合計は92万円となる。

【肺がんの治療費】

肺がんは進行が早いのが特徴。平均入院日数21.7日で、肺がんと診断された後の5年後生存率は29%と低い。肺がんは、発見時には既に手術が不可能なほどにがんが進行している患者が多く、放射線治療や抗がん剤治療が中心となる。

肺がんに小細胞肺がんで放射線化学療法を実施した場合、2年間で計45万円となる。

肺がんへの放射線化学療法は、まず20日間の入院期間中に、放射線治療と抗がん剤治療を実施。その後の3か月で抗がん剤や、転移しやすい脳への予防的放射線照射を行う。 1年目は治療と検査、2年目は検査が必要となる。

【胃がんの治療費】

胃がんの平均入院日数は、22.6日。胃がんと診断された後の5年後生存率は64.3%と高い。早期胃がんの場合、5年後生存率は9割を超える。

早期で見つかった胃がんは、大掛かりで負担の重い開腹手術ではなく、内視鏡で粘膜を切り取るだけの日帰り手術も可能となり拡がっている。胃がんの内視鏡手術は、お腹に4か所程度の小さな穴をあけ、細い腹腔鏡の先端のメスでがん患部を切り取る術式。手術費用は120万円と高いが、高額療養費制度の適用で実際の患者負担額は9万円程度で済む。

入院は10日、術後の検査費用(毎年3万円)などを含めると2年間での治療費の自己負担額は合計14万円程度となる。

【肝臓がんの治療費】

肝臓がんの治療費は、経皮的エタノール注入療法の場合に2年間で合計21万円。 3年目以降は毎年6万円の検査費用が自己負担となる。

【大腸がんの治療費】

大腸がんの結腸がんの治療費は、切除手術・術後再発予防抗がん剤療法を行った場合で2年間で自己負担の合計が42万円となる。

がんの種類によらず高額化が進む治療費に対して、自己負担の額が抑えられているのは、「高額療養費制度」の恩恵だ。「高額療養費制度」は、数十万円から数百万円に及ぶ高額の治療費用に対しても、患者の自己負担額が2~8万円前後(収入に拠る)に軽減される国の制度。

高額療養費給付の適用を受ける場合でも、患者が治療費の3割を一度支払わねばならない問題があるが、「貸付制度」や還付額を算入した支払額に減額する「委任払制度」がある。貸付額が異なっていたり、医療機関の承認が必要な場合があるので、治療費が高い場合には、早々に病院の医療相談室や保険者へ相談することが肝要だ。

がんは、治る病気となりつつあるからこそ、治療費負担を抑制し、回復後の長い生活へ備えることが重要なのだ。

がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

高額な外来診療とは

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html

2013年06月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

悼む人

『ぼくは、亡くなった人を、ほかの人とは代えられない唯一の存在として覚えておきたいんです』と、主人公の静人は言います。どんな事件の被害者であっても同じように尋ねてまわります。

事件が残酷になればなるほど、不思議と被害者よりも加害者を覚えていたりします

そしてそういう事件ほど被害者を『覚えておくこと』は難しいし苦しいこともあると思います

もう10年以上になりますが、友人とお花見の約束をしました

始めてネットを繋げた時だったのもあって、いつもは電話だったのをメールで『絶対に来るんだよ』と送りました。

当日、よっちゃんは来ませんでした。雨が降っていてみんなで「よっちゃん来ないね~~~」「きっと、よっちゃんのことだから他の友達とお花見でもして遅れてくるんじゃない?」なんて話をしていました。

その帰り道によっちゃんが亡くなったというのを知りました。

それからお花見の時期になるとよっちゃんの実家に桜の花を送っていました。

東北訛りのある彼のお母さんからかかってくる電話は、私にとって楽しみになっていました

そんなお母さんが、まだ50代の若さで乳がんの再発で亡くなってしまいました。

その後、私自身もがんになりました

その時に、お世話になっていた友人から、よっちゃんのお父さんが彼女の友人に一方的に思いを寄せて友人がとても迷惑していることなどを聞きました。想像もつかない話でしたが、でも思い当たることがありました。初めてよっちゃんの家でお花見をした時に、私の友人とお父さんが知りあいだということがわかって急遽、お花見に友人と彼女とが参加をしました。その時に、お母さんと彼女の名前が同じだったこともあって、お母さんが「私と同じね~~~」ととても嬉しそうに2人で話をしていたのを思い出した。お母さんと彼女は名前だけでなく、色の白いきめの細かい肌で少し茶色い髪の色でふんわり天然パーマがかかっている雰囲気までそっくりでした。

お母さんが亡くなってから、彼女の展示会(伝統工芸の作家)でお父さんと会ってから何度も電話が来てこまっているという話でした。その後、偶然というかそんなところまで似ていたのかと思ったけれど彼女もお母さんと同じ乳がんになって手術、放射線治療、抗がん剤という「がんのフルコース」を受けて作品を作るのが難しい(腕を使う仕事なので)ので実家へと帰っていきました。

友人からその話を聞いた後もよっちゃんの命日には桜を送っていましたが、あの地震の時に被災地にいた私は初めて桜を送れませんでした。そしてその後から、桜を送るのではなく私が友人のところに行った時にお墓参りをすることにしました。お父さんの事を知っている友人にその話をしたら「それでいいんじゃない。ちゃんとお墓参りをしているんだから」と言ってくれました。でも、私の中で少し『後ろめたさ』を感じています。それは「私はよっちゃんやお母さんを忘れたんじゃないよ」という気持ちなんだと思いました。

よっちゃんが亡くなった後、お宅に行くと何度も何度もお母さんがよっちゃんが小さかった時の写真を見せてくれました。人に見せるようにとアルバムから外して持っていた写真です。それを私に見せながら小さい時の思い出を何度も話してくれました。それは『あの子を忘れないで』『私たちと同じように、あの子の事を覚えておいてね』と言っているような気がしました。そして、自分たちが知らない息子の話を聞きたいと言っていました。

本の中で『ぼくは、亡くなった人を、ほかの人とは代えられない唯一の存在として覚えておきたいんです』彼の言葉は遺族の自分にとって唯一の存在だった人を自分たちと同じように覚えておいて欲しい。ということなのだと思います。

『誰に愛されていたんでしょうか。誰を愛していたんでしょう。

どんなことをして、人に感謝されたことがあったでしょうか』

お母さんが、よっちゃんが亡くなった後で私に「あの子には彼女がいたのかしら?そういう人がいてくれたらよかったんだけど」と聞いていました。まだ24歳で亡くなった息子が誰かを愛していたのか。そして自分達家族ではない女性に愛されていたのかが知りたかったのかなと思った。

私はそれに答えてあげることはできなかったけれど、友人と一緒に4人で旅行に行った写真に楽しそうに笑って写っている彼の隣には可愛らしい女性がいて、お母さんと「彼女だったらいいね」と話していました。

恋愛関係にあった人が亡くなった時などは、その人を覚えているのはつらいこともあるし、忘れて他の人を好きになるほうがいい時もあります。そして、日々の事に追われていると昔の事は少しずつだけれど確実に忘れてしまっている自分を感じます。

主人公の静人のように全ての人の死を「覚えておきたい」というのは、難しいけれど「自分の事を覚えておいてくれる人がいる」「自分の愛する家族のことを自分達以外の人が覚えていてくれる」というのは、本当は私たちみんなの願いなんだと思いました。

そして、それが私がブログを書き始めた理由なんだと思った。

有名ではないけれど、誰かに愛された人が亡くなっている。

その事を知って欲しいから書いたのだと思った。

ときどきしんどくなるし、ちょっと虚しくなる時もあるけれど書いていきます。

2013年06月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

悼む人

『悼む人』・・・・・天童荒太

『誰に愛されていたんでしょうか。誰を愛していたんでしょう。

どんなことをして、人に感謝されたことがあったでしょうか』

主人公の静人が亡くなった人のことを尋ねるときに聞く言葉です

がんで死ぬというのは、すぐに亡くなる時もありますが時間をかけてゆっくりと亡くなる時もあります

転移する場所によっては痛い痛いと亡くなる場合もあるし、手術後も痛いので患者は「痛い、痛い」と言っている気がします。

私は「がん患者」になったからかも知れませんが、できれば自分の最期の姿は覚えておいて欲しくないって思っています。

手術後1年くらいしてから医師から「再発の可能性」と言われました。その時に色々な事を考えて、もし私が再発して亡くなるとしたら、その時には昔の男や男友達にきてもらって私の枕元で文句を言って欲しいなって思った。「すももにはえらいめにあわされた」でもいいし「めんどくさい奴だった」でもいい。とりあえず今まで言えなかった文句を言ってくれたらいいのになって。その時には、別れてから1度も会ってない旦那の行方も捜してもらって・・・なんて妄想をしていました。

辛いや痛いという言葉ややせ細ってしまった姿があまりにも印象に残ってしまうと、それまでのその人の姿を忘れてしまう気がします。でも、それはほんの一時の事だと思います。

本来の私を覚えておいて欲しいというのが、患者の願いだと思った。

この本のすごいところは、作家さんは生きているし、がん患者でもないのに患者の気持ちがとってもわかっている気がしました。それが作家だから。と言うのは簡単だけれど・・・読んでいてほとんど違和感を感じませんでした。そして『誰に愛されていたんでしょうか。誰を愛していたんでしょう』というのを読んで家族のいない私は少し寂しく感じました。でも、最期を読んでなんだかほっとしました。

きっと命が繋がっているというのは、自分から子どもへだけじゃないのかもしれないって思えた話でした。