スポンサーリンク

手術13日目

手術13日目の私です

このあたりから、私はカメラを持って病棟中を歩いていました

そして、病室に来た看護師さんの写真を撮ってました

ある患者さんの闘病記に、写真を撮っておくのもいい思い出になるって書いてありました

そうなんかな?って思ったけれど、今、考えてみてよかったと思います

私に隠し撮りされた看護師さんに、写真をあげたら「そういえば自分が病室にいる写真って

持ってないわ」って喜んでくれました

そして、家族に(子供)に見せてあげたら「お母さんが働いているところを初めてみた」って

喜んでくれたと教えてくれました

その後、写真を撮れなかった看護師さんから「私も撮ってもらいたかった~」って言われました

隠し撮りだから、本当に仕事をしている時のものだからよかったのかな?なんてね

でも、婦長さんに「ブログには顔付きはUPしないでね」なんて言われてますが・・・

うちの看護師さんって、みんなべっぴんさんだからいいんだけど~なんてね

このあたりから、私はカメラを持って病棟中を歩いていました

そして、病室に来た看護師さんの写真を撮ってました

ある患者さんの闘病記に、写真を撮っておくのもいい思い出になるって書いてありました

そうなんかな?って思ったけれど、今、考えてみてよかったと思います

私に隠し撮りされた看護師さんに、写真をあげたら「そういえば自分が病室にいる写真って

持ってないわ」って喜んでくれました

そして、家族に(子供)に見せてあげたら「お母さんが働いているところを初めてみた」って

喜んでくれたと教えてくれました

その後、写真を撮れなかった看護師さんから「私も撮ってもらいたかった~」って言われました

隠し撮りだから、本当に仕事をしている時のものだからよかったのかな?なんてね

でも、婦長さんに「ブログには顔付きはUPしないでね」なんて言われてますが・・・

うちの看護師さんって、みんなべっぴんさんだからいいんだけど~なんてね

2011年01月31日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │手術・・・闘病記

“愛の義理チョコ大作戦”2011

こちらは「そよ風つうしん」さんのブログで見つけました

ちょっと紹介が遅くなってしまったので、ネットでの注文が締め切られてしまい

現在は、電話注文のみ(販売あり)となっています

義理チョコに悩んでいる方がいたら、ぜひに。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イラク戦争に巻き込まれて、白血病やガンなどにかかっている子供達の治療を、

少しでもお手伝いしようという主旨です。

缶の蓋のイラストは、今年もイラクの子供達が書いたそうです!

チョコも、今年も六花亭。

私の回りでも、毎年美味しいと評判です。

昨年は、準備された10万個が、早々と完売になりました。

けっして大きいとは言えない4缶が一セットで2000円。(送料が少しかかります)

高いですか?

これはチョコのお値段ではないのです。

2000円を寄付するとチョコレートを4缶ももらえるといういうふうに考えましょう!

この、2000円のうちの1600円が、子供達の医療費になるそうです。

そよ風つうしんさんより抜粋させていただきました:

http://blog.goo.ne.jp/mori15donguri0402/e/7a7c9f6125a6c2277c7330fd3d4e9fea

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子供のがんというと、どうしても不治の病のイメージを持っている事が多いですが

現在の日本であれば、小児がんは10人中7、8人は助かる病気です

しかし、それは早い段階で適切な治療が受けれればです

そして治療には高額な治療費や医師の高度な医療知識が必要です。

また、治療するための薬や機械も必要です

美味しいチョコ(六花亭)を食べて、命が救えるのならそれはとてもいい事だと思います

JIM-net:日本イラク医療支援ネットワーク 代表:鎌田實:http://www.jim-net.net/choco/

2011年01月29日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │ニュース・・・その他

女性のガンと気になる持病の本

女性のガンと気になる持病の本―定期健診は予防の近道

詳細

第1章 女性のガンがふえている(女性ガン死のナンバー1は大腸ガン;まだまだ多い乳ガン ほか)

第2章 早期発見すれば、ガンはこわくない(健診による早期発見がカギ;最新のガン検査法)

第3章 三万人が実証した生活改善と抗ガン治療

(ガンのリスクを軽減するには;ガンは術前・術後の管理が決め手 ほか)

第4章 生活改善でガン・持病を乗り越えた

(妻のピンチはわが家のピンチ;リウマチ・胃ガンを克服し前向きに ほか)

第5章 日々の苦痛よサヨウナラ(この肩コリ、なんとかしてッ!;毎日だるく疲れやすい ほか)

著者紹介

百間亮[モンマリョウ]

1945年生まれ。医療関係の雑誌・書籍の編集、取材を長く続けている

(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2010年3月25日発行

この本には女性に多い「大腸がん・乳がん・子宮体がん・子宮頚がん」などについて書かれています

細かいところが知りたい方には少し物足りないかもしれませんが、検査について

大まかな事が書かれているので参考にしてください

ただ、患者さんの体験談が書かれているのですが、その方の罹患したのがいつであったかが

きちんと書かれていません(病理・ステージなど)

この場合、発行が2010年なので、それ以前という事になります

色々な治療や体験談は個人のものです

もし、がんを告知された方がこれを読んだ場合は、こちらの方の治療方法が有効かどうかは

自分の医師と話をしてください

また、検査を受けようと考えている方は、こちらの本を読んで参考にされるといいと思いますが

検査についても、病院によってはもっと進んでいるかもしれません

どうしても、この検査が受けたいと希望される場合は、病院に確認してから受けられるといいと思います

「自分の体の声を聞く」検診は、その1歩だと思ってください

詳細

第1章 女性のガンがふえている(女性ガン死のナンバー1は大腸ガン;まだまだ多い乳ガン ほか)

第2章 早期発見すれば、ガンはこわくない(健診による早期発見がカギ;最新のガン検査法)

第3章 三万人が実証した生活改善と抗ガン治療

(ガンのリスクを軽減するには;ガンは術前・術後の管理が決め手 ほか)

第4章 生活改善でガン・持病を乗り越えた

(妻のピンチはわが家のピンチ;リウマチ・胃ガンを克服し前向きに ほか)

第5章 日々の苦痛よサヨウナラ(この肩コリ、なんとかしてッ!;毎日だるく疲れやすい ほか)

著者紹介

百間亮[モンマリョウ]

1945年生まれ。医療関係の雑誌・書籍の編集、取材を長く続けている

(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2010年3月25日発行

この本には女性に多い「大腸がん・乳がん・子宮体がん・子宮頚がん」などについて書かれています

細かいところが知りたい方には少し物足りないかもしれませんが、検査について

大まかな事が書かれているので参考にしてください

ただ、患者さんの体験談が書かれているのですが、その方の罹患したのがいつであったかが

きちんと書かれていません(病理・ステージなど)

この場合、発行が2010年なので、それ以前という事になります

色々な治療や体験談は個人のものです

もし、がんを告知された方がこれを読んだ場合は、こちらの方の治療方法が有効かどうかは

自分の医師と話をしてください

また、検査を受けようと考えている方は、こちらの本を読んで参考にされるといいと思いますが

検査についても、病院によってはもっと進んでいるかもしれません

どうしても、この検査が受けたいと希望される場合は、病院に確認してから受けられるといいと思います

「自分の体の声を聞く」検診は、その1歩だと思ってください

2011年01月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

看護師さん~夜勤~

退院が近くなって思ったのは、これからは自分だけで戦っていかなきゃいけないんだなって事でした

病院の中にいると、看護師さんや医師や薬剤師さんがやってきてくれて

私の体調について気をつけてくれます

それが、退院後は1人暮らしをしている私なんて、一体どうすればいいんだろう?って思いました

そして、夜勤で働いている看護師さんってすごいなって思いました

看護師さんの仕事は、日勤・準夜勤・夜勤(深夜勤)の、3交代制になっています

朝・昼ご飯を食べたかどうかを確認してくれるのが日勤の方で、晩御飯の人が準夜勤

そして、朝の検温をしてくれるのが深夜勤の方。です(多分、そんな感じ)

私の闘病日記の左上には、その日の看護師さんの名前が書いてあります

(掲載時には、消していますが)

深夜の導尿をしている時は、深夜2時に看護師さんに起こしてもらいました

その時にもすごいなって思っていました

でも、私の深夜の導尿はすぐに終わってしまったので、それ以降は深夜勤の人とは

ぐっすり寝てしまっているので、話をする事ができないので

メモを残す事にしました

これは仲のよかった看護師さんの返事です

私がグーグー寝ているところで書いてくれたんだ~って嬉しくなりました

しかも、絵が上手~~

深夜に勤務している看護師さんは、昼間の半分以下になります

その時に、急患の人がでると本当に大変そうでした

私の病室でも、容態の悪くなった方がいて看護師さんを呼びに行った事があるんですが

その時にはベテランの看護師さんだったから、よかったけど大変そうでした

入院生活って退屈だったり、嫌だったりするかもしれません

でも、自分で楽しくする方法を見つけるのもいいとおもいます

でも、ニャロメってキャラは知っているけど、このマンガは知らない私でした~~

病院の中にいると、看護師さんや医師や薬剤師さんがやってきてくれて

私の体調について気をつけてくれます

それが、退院後は1人暮らしをしている私なんて、一体どうすればいいんだろう?って思いました

そして、夜勤で働いている看護師さんってすごいなって思いました

看護師さんの仕事は、日勤・準夜勤・夜勤(深夜勤)の、3交代制になっています

朝・昼ご飯を食べたかどうかを確認してくれるのが日勤の方で、晩御飯の人が準夜勤

そして、朝の検温をしてくれるのが深夜勤の方。です(多分、そんな感じ)

私の闘病日記の左上には、その日の看護師さんの名前が書いてあります

(掲載時には、消していますが)

深夜の導尿をしている時は、深夜2時に看護師さんに起こしてもらいました

その時にもすごいなって思っていました

でも、私の深夜の導尿はすぐに終わってしまったので、それ以降は深夜勤の人とは

ぐっすり寝てしまっているので、話をする事ができないので

メモを残す事にしました

これは仲のよかった看護師さんの返事です

私がグーグー寝ているところで書いてくれたんだ~って嬉しくなりました

しかも、絵が上手~~

深夜に勤務している看護師さんは、昼間の半分以下になります

その時に、急患の人がでると本当に大変そうでした

私の病室でも、容態の悪くなった方がいて看護師さんを呼びに行った事があるんですが

その時にはベテランの看護師さんだったから、よかったけど大変そうでした

入院生活って退屈だったり、嫌だったりするかもしれません

でも、自分で楽しくする方法を見つけるのもいいとおもいます

でも、ニャロメってキャラは知っているけど、このマンガは知らない私でした~~

タグ :広汎全摘手術

2011年01月27日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │手術・・・闘病記

がんの最後は痛くない

がんの最後は痛くない

大岩 孝司・著

800人を看取ってきた在宅ホスピス医の証言

痛みで七転八倒というがんの終末像は大誤解。

患者の半数は痛みが出ず、痛む半数も薬で和らげられる。

苦痛なき大往生は可能なのだ

初版発行日:2010年08月30日

内容紹介

がんの最後は痛みで七転八倒する、と思っている人が医者を含めて沢山いるが、それは誤解だと在宅緩和ケア医の著者は言う。9年間で約800人のがん患者を看取ってきた経験からすると、患者の半数は痛みが出ず、痛みの出る半数も麻薬で充分緩和できるからだ。だが、現実には七転八倒する患者がそこかしこにいる。本来そうした痛みは起こらないはずなのに何故? 著者はこの問いへの答を探る中、現在のがん治療のあり方に大きな疑問を突きつける。

「がんの最後は痛くない」これは、どういう事なのかな?って読んでみました

実際に去年、友人の親が、がんで亡くなった時の話を聞いたら

「痛そうではなかった」と言われていました

私たちは、ドラマのせいなのか昔の話とかで「痛い、痛い」って体にチューブをつけられている

イメージが強すぎるのかもしれないですね

スキルス性の胃がんが見つかった友人のお父さんは、なんの治療をする事なく

亡くなるぎりぎりまで自宅で過ごしたそうです

そして、最後は緩和ケアで看取ってもらったそうです

でも、痛い痛いとは言っていなかった。って言っていました

年齢の事もあったし、スキルスという事もあって治療をしない。と言われた時は

「なんで」と思ったと言ってくれました

でも、実際には苦しむ事もなく最後まで自宅で孫と一緒に過ごせたから、

それでよかったと思っているって教えてくれました

この本の中で、すごく不思議だったのは、こちらの在宅緩和ケアを受けている方の半数の方が

終末期のモルヒネを受けていないという事でした

日本は海外に比べてモルヒネの使用量が少ないと問題視されています

もっと早い段階でモルヒネを使えるようにと、2006年のがん基本対策法で決められたそうです

モルヒネ=がんの痛みを取る。そして、それが緩和ケアの主流というイメージがありましたが

そうではないんだって驚きました(もちろん痛みのある方にはモルヒネを使います)

そして、この本の中で何度も書かれていましたが「痛み」は、がんによるものではなく

ほとんどが患者が不安や不満によって生み出していくもの。だそうです

また、謝った知識を持った家族によって助長されていくようです

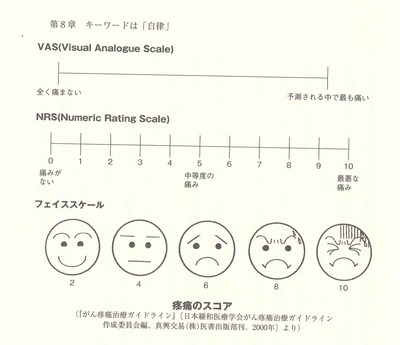

私も入院中に言われましたが、回診の時に医師や看護師の方かたに「痛くないですか?」と聞かれる

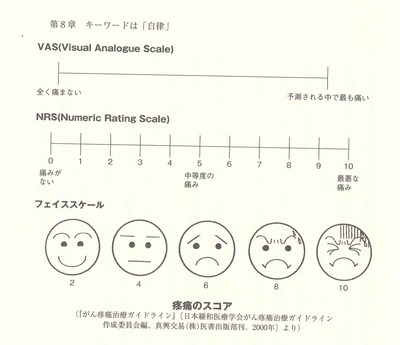

そして、毎日の検温表にはフェイススケールというのもがあります

こちらは基準のフェイススケールです

痛みを上手に表現できない場合は、これを指差して伝えます

これは、とてもよく出来たものだと思います

ただ、これを見てもわかるように「痛い」から、こういうものがあるんだって思ってしまう

また、患者さんが「私、どこか痛くないかしら?」って探してしまう

そして「痛み」を作り出してしまう。という事があるそうです

こちらは、私が入院中に使用していた検温表です

検温以外に、食事やトイレの回数を書いています

在宅緩和ケアでは「いつ」「なぜ」その痛みが出てきたかを考えていくそうです

がんとは関係のない痛み(椎間板ヘルニア)だったりもするし、本当にがんかもしれない

または、患者さんが不安の中で生み出したものかも知れない

ただ、患者さんが痛いという時は、やはり本当に痛みがあるのだから、それをどういう方法で

取り除いていくかを考えていく

それが、疼痛治療になる。という事でした

痛みがある事で眠れない。眠れないからイライラする。でも、誰にもわかってもらえない

そういう痛みは、患者にとって痛みだけでなく家族にも医師にも看護師にも不信感が

芽生えていくような気がします

そういう事がないように、きちんとした判断をしてもらいたいと思います

患者にとって、死を受け入れること、そして、自分の状態を受け入れることは大変だと思います

でも、時間をかけて受け入れるかもしれないし、家族が考えているよりも早く受け入れてくれるかも

しれません。それはその場になってみないとわかりませんが、それにも信頼関係が必要な気がします

ただ、在宅緩和ケアという事は「治療をしない」という事です

それを告げられた時の、患者の気持ちはどういうものなんだろうって思います

私の知り合いの方が、乳がんで奥さんを亡くしました

医師には「治るから」と言ってくださいとお願いしていたのに、たまたまかわりに来た医師に

「治らないから」と言われて、その2日後に亡くなりました

末期がんである事を考えれば、いつ亡くなってもおかしくはなかったかも知れません

でも、その方は「あの時、医師が治らないなんて言わなければ、妻はもっと生きていたはず」と言われていました

1日でも長く生きて欲しいというのは、家族の気持ちだと思います

そして、どんな時であっても希望をもっていたいのが患者だと思います

自分が看取る立場になるのか、もしくは自分を看取ってもらうのかは誰にもわかりません

この本で書かれていた事で、印象的だったのは、

全ての人がそうかはわかりませんが、ほとんどの方は、いきなり容態が急変する事はなく

医師にはこの先、患者さんがどういった状態になっていくかの予測がつくそうです

それを介護されている家族の方に伝えてあげる事で、体調に変化があっても慌てることなく

対応する事ができるそうです

私は、これを読む前は「容態が急変したら、家族はどうすればいいの?」って思っていましたが

そんなに神経質に考えなくてもいいのかも知れないと感じました

そして、病院はどんなに長く居ても患者の家ではありません

病院は医師のものであり、医療従事者のものです

患者にとって一番安心できるのは、やはり家だと思います

家に医師が来てくれるというのは、医師はあくまでお客さんで、患者が家長です

そういう関係で話をしてみると、また違ったものが見えてくるのではないでしょうか?

死は、いつかはみんなが通る道です(致死率100%です)

もちろん、事故で亡くなる方もいますが。。。

がんは、今や、なんていっても3人に1人です

昨年、友達2人が次々とがんで親を看取りました

その友人に聞くと、「がんでよかった」と言われました

反対に、何年か前に看取った方、または看取るまでに時間がなかった方などは

「ああしてあげればよかった」「がんは嫌」と言われる方が多いです

それほど、今の医療現場が変化して行っているのかもしれません

最後の瞬間を迎えた時に、患者さんも家族の方も「がんでよかった」と言えるような

病院や在宅介護のシステムが出来てくれるといいですね

そして、この本はぜひとも医療関係者に読んでもらいたいと思います

また、現在、在宅緩和ケアを考えている方や、実際にされている方の家族にも読んでもらいたいです

大岩 孝司・著

800人を看取ってきた在宅ホスピス医の証言

痛みで七転八倒というがんの終末像は大誤解。

患者の半数は痛みが出ず、痛む半数も薬で和らげられる。

苦痛なき大往生は可能なのだ

初版発行日:2010年08月30日

内容紹介

がんの最後は痛みで七転八倒する、と思っている人が医者を含めて沢山いるが、それは誤解だと在宅緩和ケア医の著者は言う。9年間で約800人のがん患者を看取ってきた経験からすると、患者の半数は痛みが出ず、痛みの出る半数も麻薬で充分緩和できるからだ。だが、現実には七転八倒する患者がそこかしこにいる。本来そうした痛みは起こらないはずなのに何故? 著者はこの問いへの答を探る中、現在のがん治療のあり方に大きな疑問を突きつける。

「がんの最後は痛くない」これは、どういう事なのかな?って読んでみました

実際に去年、友人の親が、がんで亡くなった時の話を聞いたら

「痛そうではなかった」と言われていました

私たちは、ドラマのせいなのか昔の話とかで「痛い、痛い」って体にチューブをつけられている

イメージが強すぎるのかもしれないですね

スキルス性の胃がんが見つかった友人のお父さんは、なんの治療をする事なく

亡くなるぎりぎりまで自宅で過ごしたそうです

そして、最後は緩和ケアで看取ってもらったそうです

でも、痛い痛いとは言っていなかった。って言っていました

年齢の事もあったし、スキルスという事もあって治療をしない。と言われた時は

「なんで」と思ったと言ってくれました

でも、実際には苦しむ事もなく最後まで自宅で孫と一緒に過ごせたから、

それでよかったと思っているって教えてくれました

この本の中で、すごく不思議だったのは、こちらの在宅緩和ケアを受けている方の半数の方が

終末期のモルヒネを受けていないという事でした

日本は海外に比べてモルヒネの使用量が少ないと問題視されています

もっと早い段階でモルヒネを使えるようにと、2006年のがん基本対策法で決められたそうです

モルヒネ=がんの痛みを取る。そして、それが緩和ケアの主流というイメージがありましたが

そうではないんだって驚きました(もちろん痛みのある方にはモルヒネを使います)

そして、この本の中で何度も書かれていましたが「痛み」は、がんによるものではなく

ほとんどが患者が不安や不満によって生み出していくもの。だそうです

また、謝った知識を持った家族によって助長されていくようです

私も入院中に言われましたが、回診の時に医師や看護師の方かたに「痛くないですか?」と聞かれる

そして、毎日の検温表にはフェイススケールというのもがあります

こちらは基準のフェイススケールです

痛みを上手に表現できない場合は、これを指差して伝えます

これは、とてもよく出来たものだと思います

ただ、これを見てもわかるように「痛い」から、こういうものがあるんだって思ってしまう

また、患者さんが「私、どこか痛くないかしら?」って探してしまう

そして「痛み」を作り出してしまう。という事があるそうです

こちらは、私が入院中に使用していた検温表です

検温以外に、食事やトイレの回数を書いています

在宅緩和ケアでは「いつ」「なぜ」その痛みが出てきたかを考えていくそうです

がんとは関係のない痛み(椎間板ヘルニア)だったりもするし、本当にがんかもしれない

または、患者さんが不安の中で生み出したものかも知れない

ただ、患者さんが痛いという時は、やはり本当に痛みがあるのだから、それをどういう方法で

取り除いていくかを考えていく

それが、疼痛治療になる。という事でした

痛みがある事で眠れない。眠れないからイライラする。でも、誰にもわかってもらえない

そういう痛みは、患者にとって痛みだけでなく家族にも医師にも看護師にも不信感が

芽生えていくような気がします

そういう事がないように、きちんとした判断をしてもらいたいと思います

患者にとって、死を受け入れること、そして、自分の状態を受け入れることは大変だと思います

でも、時間をかけて受け入れるかもしれないし、家族が考えているよりも早く受け入れてくれるかも

しれません。それはその場になってみないとわかりませんが、それにも信頼関係が必要な気がします

ただ、在宅緩和ケアという事は「治療をしない」という事です

それを告げられた時の、患者の気持ちはどういうものなんだろうって思います

私の知り合いの方が、乳がんで奥さんを亡くしました

医師には「治るから」と言ってくださいとお願いしていたのに、たまたまかわりに来た医師に

「治らないから」と言われて、その2日後に亡くなりました

末期がんである事を考えれば、いつ亡くなってもおかしくはなかったかも知れません

でも、その方は「あの時、医師が治らないなんて言わなければ、妻はもっと生きていたはず」と言われていました

1日でも長く生きて欲しいというのは、家族の気持ちだと思います

そして、どんな時であっても希望をもっていたいのが患者だと思います

自分が看取る立場になるのか、もしくは自分を看取ってもらうのかは誰にもわかりません

この本で書かれていた事で、印象的だったのは、

全ての人がそうかはわかりませんが、ほとんどの方は、いきなり容態が急変する事はなく

医師にはこの先、患者さんがどういった状態になっていくかの予測がつくそうです

それを介護されている家族の方に伝えてあげる事で、体調に変化があっても慌てることなく

対応する事ができるそうです

私は、これを読む前は「容態が急変したら、家族はどうすればいいの?」って思っていましたが

そんなに神経質に考えなくてもいいのかも知れないと感じました

そして、病院はどんなに長く居ても患者の家ではありません

病院は医師のものであり、医療従事者のものです

患者にとって一番安心できるのは、やはり家だと思います

家に医師が来てくれるというのは、医師はあくまでお客さんで、患者が家長です

そういう関係で話をしてみると、また違ったものが見えてくるのではないでしょうか?

死は、いつかはみんなが通る道です(致死率100%です)

もちろん、事故で亡くなる方もいますが。。。

がんは、今や、なんていっても3人に1人です

昨年、友達2人が次々とがんで親を看取りました

その友人に聞くと、「がんでよかった」と言われました

反対に、何年か前に看取った方、または看取るまでに時間がなかった方などは

「ああしてあげればよかった」「がんは嫌」と言われる方が多いです

それほど、今の医療現場が変化して行っているのかもしれません

最後の瞬間を迎えた時に、患者さんも家族の方も「がんでよかった」と言えるような

病院や在宅介護のシステムが出来てくれるといいですね

そして、この本はぜひとも医療関係者に読んでもらいたいと思います

また、現在、在宅緩和ケアを考えている方や、実際にされている方の家族にも読んでもらいたいです

2011年01月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(6) │読んだ本・・・がん

手作りのバスソルト

寒い日が続いていますね。

こんな時は、お気に入りのアロマオイルをお風呂に入れて温まってください

こちらはバスソルトの材料です

・バスソルト ・・・適量

・ホホバオイル ・・・10ml

・精油(ローズマリー2・オレンジスイート3) ・・・5滴

・アースピグメント(ピンク) ・・・少量

ローズマリーは記憶力をUPするといいます

ローズマリーとオレンジスイートは、すっきりしたさわやかな匂いになります

ホホバオイルと精油を混ぜる場合、先にオイルを入れて

その中に精油を入れて、よく混ぜてからバスソルトと混ぜてください

この時、アースピグメントはバスソルトと混ぜておいたほうが綺麗に混ざります

こちらはバスソルトの材料です

・バスソルト ・・・適量

・ホホバオイル ・・・10ml

・精油(イランイラン) ・・・5滴

・ローズハーブパウダー ・・・少量

イランイランは女性ホルモンを活発にしてくれます

また、ローズも同じです。

更年期かな?ってイライラする~~って思った時などに使ってください

※こちらもオイルと精油を混ぜる時の注意点は同じです

お風呂には大さじ1杯くらい入れてください

バスソルトを使用した時は、お湯を抜いた後、浴槽や循環口をよくすすいでください

精油は、海外では医薬品と同じように扱います。日本では、アロマ外来ってないですが

海外では、専門の病院で処方されるものです

また精油は皮膚から血管に入って作用するので、現在、薬を服用されている方は注意してください

そして、くれぐれも「安いから」って買わないでください

できれば、日本アロマ環境協会認定のものを使用してください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注意事項~ホルモン治療中の方へ~

既往症のある方、妊婦、3歳未満の乳幼児への使用は十分に注意しましょう。

《ホルモン治療中の方は避けたほうがよいとされる精油》

クラリセージ・セージ・ネロリ・サイプレス・イランイラン・ゼラニウム・サンダルウッド・フェンネル

これらにはエストロゲン様の作用があると言われていますので治療中は避けたほうが無難です。

ホルモン補充療法を受けている患者さんは、これらの精油を使うとエストロゲンの作用が

あるのでいいという事です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ただ、精油には「光毒性」というものがあります。注意してください。

光毒性とは

皮膚に塗布した状態で日光などの紫外線をあびると精油が反応して紅斑や色素沈着など皮膚に炎症をおこすときがあります。

《光毒性のある成分を含有する精油》

レモン・ベルガモット・グレープフルーツ

これらの精油を用いて塗布した後は12時間以上紫外線を避けましょう

これらの事を知って、自分にあった精油を選んでください

がん体験者向けアロマテラピー講座・キャンサーネット:http://cancernet.jp/ganst-tokyo.html

こんな時は、お気に入りのアロマオイルをお風呂に入れて温まってください

こちらはバスソルトの材料です

・バスソルト ・・・適量

・ホホバオイル ・・・10ml

・精油(ローズマリー2・オレンジスイート3) ・・・5滴

・アースピグメント(ピンク) ・・・少量

ローズマリーは記憶力をUPするといいます

ローズマリーとオレンジスイートは、すっきりしたさわやかな匂いになります

ホホバオイルと精油を混ぜる場合、先にオイルを入れて

その中に精油を入れて、よく混ぜてからバスソルトと混ぜてください

この時、アースピグメントはバスソルトと混ぜておいたほうが綺麗に混ざります

こちらはバスソルトの材料です

・バスソルト ・・・適量

・ホホバオイル ・・・10ml

・精油(イランイラン) ・・・5滴

・ローズハーブパウダー ・・・少量

イランイランは女性ホルモンを活発にしてくれます

また、ローズも同じです。

更年期かな?ってイライラする~~って思った時などに使ってください

※こちらもオイルと精油を混ぜる時の注意点は同じです

お風呂には大さじ1杯くらい入れてください

バスソルトを使用した時は、お湯を抜いた後、浴槽や循環口をよくすすいでください

精油は、海外では医薬品と同じように扱います。日本では、アロマ外来ってないですが

海外では、専門の病院で処方されるものです

また精油は皮膚から血管に入って作用するので、現在、薬を服用されている方は注意してください

そして、くれぐれも「安いから」って買わないでください

できれば、日本アロマ環境協会認定のものを使用してください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注意事項~ホルモン治療中の方へ~

既往症のある方、妊婦、3歳未満の乳幼児への使用は十分に注意しましょう。

《ホルモン治療中の方は避けたほうがよいとされる精油》

クラリセージ・セージ・ネロリ・サイプレス・イランイラン・ゼラニウム・サンダルウッド・フェンネル

これらにはエストロゲン様の作用があると言われていますので治療中は避けたほうが無難です。

ホルモン補充療法を受けている患者さんは、これらの精油を使うとエストロゲンの作用が

あるのでいいという事です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ただ、精油には「光毒性」というものがあります。注意してください。

光毒性とは

皮膚に塗布した状態で日光などの紫外線をあびると精油が反応して紅斑や色素沈着など皮膚に炎症をおこすときがあります。

《光毒性のある成分を含有する精油》

レモン・ベルガモット・グレープフルーツ

これらの精油を用いて塗布した後は12時間以上紫外線を避けましょう

これらの事を知って、自分にあった精油を選んでください

がん体験者向けアロマテラピー講座・キャンサーネット:http://cancernet.jp/ganst-tokyo.html

2011年01月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │アロマセラピー

手術12日目

手術12日目の私です

この日、1日違いで入院していた単純全摘手術のおばあちゃんが退院して行きました

いつも、廊下を3人で歩いていたのに、これからは2人になるんだ・・・って

ちょっと寂しくなってしまいました

そして、私自身の退院も近づいてきたんだなって思いました

この日、看護師さんにリンパマッサージをしてもらいました

入院生活で「至福の時」っていつ?って聞かれたら、このマッサージの時。って答えます

本当に気持ちよかった~~

この日、1日違いで入院していた単純全摘手術のおばあちゃんが退院して行きました

いつも、廊下を3人で歩いていたのに、これからは2人になるんだ・・・って

ちょっと寂しくなってしまいました

そして、私自身の退院も近づいてきたんだなって思いました

この日、看護師さんにリンパマッサージをしてもらいました

入院生活で「至福の時」っていつ?って聞かれたら、このマッサージの時。って答えます

本当に気持ちよかった~~

2011年01月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │手術・・・闘病記

間寛平さん~前立腺がん~

関西人なら、子供の時からよく知っている間寛平さんが

足掛け3年かかって地球1周して帰ってきました

出発してから300日を過ぎてから、前立腺がんが見つかりました

早期がんの状態ではありましたが、自分の体のみで戦っているってすごいなって思います

寛平さん、おかえりなさい。

前立腺は男性にだけあり、精液の一部をつくる臓器です。

前立腺は、恥骨(骨盤を形成する骨のひとつで、下腹部に触れることができます)の裏側に位置し、

栗の実のような形をしています。

この前立腺にがんが発生する病気が前立腺がんです。

60歳を超えると、前立腺がん、もしくは前立腺肥大といわれる方が多くなっていきます。

私の父親は前立腺肥大でした

良性で、よかったと思いましたが、そんなに沢山の人がいるとは知らなくて

父親が「結構、沢山いるらしい」と言うのを聞いて、そうなんかって思っていました

現在は、前立腺特異抗原(PSA検査:腫瘍マーカー)も普及しているので、

若い人でも健康診断にオプションでつけることができたり、市の検診でも受けれたりするそうです

前立腺がんは、早期であればかなりの確立で治るがんだと言われています

以前、前立腺がんの体験者の方と話をした時に「手術にするか、放射線にするかで悩んでいます」と

告知されてすぐの方の相談を受けていて「どれを選択してもいいけれど、反対に難しいよね」と

言われていました

全く、選択肢がないのも難しいですが、医師から「どれでもいいから決めてきてくださいね」と

言われて困ってしまう。という話も聞きます

本当は、医師も一緒に悩んでその人の生活や色々なものを考えながら決めていくのが

一番なのに・・・って思いました

相談された方は、それぞれの良い面、悪い面を患者さんに書いてもらい、自分の生活などを考えて

その上でわからない事を書いて、患者会に参加して実際に治療を受けた人と話をするか

病院の相談室などを利用してみては。とアドバイスされていました

こういう時に、患者会の存在って大きいですよね

早期の前立腺がんであれば、これだけの治療が受けれます

確かに、これだけの選択肢からたった1つを選ぶって難しいですね

ただ、ある患者さんが言われていましたが患者会の中には「A病院はダメ」や

「絶対にB病院に行かないといけない」と言われる方がいるけれど、そういう人の話は話半分で

聞いておいたほうがいいよって言われていました

病院の合う合わないは人それぞれだと思います(医師もそうだと思います)

また家や会社から遠いや通いにくいなど、患者、それぞれの生活環境に合わせる事も必要だと思います

それを押し付けるのは、少し違うと言われていました

あんまり「ここじゃなきゃ」って言われると、ついつい「いくらか貰っているの?」と思ってしまいます

ただ、病院によっては受けれる治療・受けれない治療があるので、病院の相談室を

利用するといいと思います(また、無料の電話相談もあります)

会社にお父さんが、前立腺がんで放射線治療を受けた人がいました

密封小線源療法(組織内照射法)というものだそうです

年齢的にも70歳を超えていたので、手術は受けたくない(体力の低下など)と

思っていたところに、医師からこの治療が始まったと聞いて受けたそうです

それを聞いた時、医学ってすごいな。って思いました

もちろん、こういう治療も合う合わないがあると思いますが

その方は、2003年に治療が始まってすぐに受ける事ができて、現在もかなり予後がいいそうです

「自分に合った治療方法」を見つけるって大切な事ですね

そして、できるだけ後悔のないように。。。

間寛平さんHP:http://www.earth-marathon.com/2010/01/14/000000.html

国立がん情報センターHP:http://ganjoho.ncc.go.jp/public/cancer/data/prostate.html

足掛け3年かかって地球1周して帰ってきました

出発してから300日を過ぎてから、前立腺がんが見つかりました

早期がんの状態ではありましたが、自分の体のみで戦っているってすごいなって思います

寛平さん、おかえりなさい。

前立腺は男性にだけあり、精液の一部をつくる臓器です。

前立腺は、恥骨(骨盤を形成する骨のひとつで、下腹部に触れることができます)の裏側に位置し、

栗の実のような形をしています。

この前立腺にがんが発生する病気が前立腺がんです。

60歳を超えると、前立腺がん、もしくは前立腺肥大といわれる方が多くなっていきます。

私の父親は前立腺肥大でした

良性で、よかったと思いましたが、そんなに沢山の人がいるとは知らなくて

父親が「結構、沢山いるらしい」と言うのを聞いて、そうなんかって思っていました

現在は、前立腺特異抗原(PSA検査:腫瘍マーカー)も普及しているので、

若い人でも健康診断にオプションでつけることができたり、市の検診でも受けれたりするそうです

前立腺がんは、早期であればかなりの確立で治るがんだと言われています

以前、前立腺がんの体験者の方と話をした時に「手術にするか、放射線にするかで悩んでいます」と

告知されてすぐの方の相談を受けていて「どれを選択してもいいけれど、反対に難しいよね」と

言われていました

全く、選択肢がないのも難しいですが、医師から「どれでもいいから決めてきてくださいね」と

言われて困ってしまう。という話も聞きます

本当は、医師も一緒に悩んでその人の生活や色々なものを考えながら決めていくのが

一番なのに・・・って思いました

相談された方は、それぞれの良い面、悪い面を患者さんに書いてもらい、自分の生活などを考えて

その上でわからない事を書いて、患者会に参加して実際に治療を受けた人と話をするか

病院の相談室などを利用してみては。とアドバイスされていました

こういう時に、患者会の存在って大きいですよね

早期の前立腺がんであれば、これだけの治療が受けれます

確かに、これだけの選択肢からたった1つを選ぶって難しいですね

ただ、ある患者さんが言われていましたが患者会の中には「A病院はダメ」や

「絶対にB病院に行かないといけない」と言われる方がいるけれど、そういう人の話は話半分で

聞いておいたほうがいいよって言われていました

病院の合う合わないは人それぞれだと思います(医師もそうだと思います)

また家や会社から遠いや通いにくいなど、患者、それぞれの生活環境に合わせる事も必要だと思います

それを押し付けるのは、少し違うと言われていました

あんまり「ここじゃなきゃ」って言われると、ついつい「いくらか貰っているの?」と思ってしまいます

ただ、病院によっては受けれる治療・受けれない治療があるので、病院の相談室を

利用するといいと思います(また、無料の電話相談もあります)

会社にお父さんが、前立腺がんで放射線治療を受けた人がいました

密封小線源療法(組織内照射法)というものだそうです

年齢的にも70歳を超えていたので、手術は受けたくない(体力の低下など)と

思っていたところに、医師からこの治療が始まったと聞いて受けたそうです

それを聞いた時、医学ってすごいな。って思いました

もちろん、こういう治療も合う合わないがあると思いますが

その方は、2003年に治療が始まってすぐに受ける事ができて、現在もかなり予後がいいそうです

「自分に合った治療方法」を見つけるって大切な事ですね

そして、できるだけ後悔のないように。。。

間寛平さんHP:http://www.earth-marathon.com/2010/01/14/000000.html

国立がん情報センターHP:http://ganjoho.ncc.go.jp/public/cancer/data/prostate.html

2011年01月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

骨肉腫と闘病の塚本、今季も契約…J1・大宮

サッカーJ1リーグの大宮アルディージャは18日、

昨年2月に右大腿(だいたい)骨の骨肉腫が見つかり、闘病生活を送っている

DF塚本泰史(たいし)選手(25)と今季も契約を更新すると発表した。

1年契約を結ぶが、プレー出来る程度に回復するまで、選手登録はしないという。

塚本選手はプロ入り3年目だった昨年3月、腫瘍部分を切除し、人工骨で補う手術を受けた。

その後は抗がん剤治療を受け、12月末に主治医から完治と診断された。

今後は定期検診と体力回復のリハビリを行うが、まだ歩くのがやっとという状態。

それでも、大宮の鈴木茂社長は「病気の発覚前(の状態)に戻れば戦力になる」と、契約を決めた。

チームはこの日、3月のリーグ開幕へ向けて始動。

塚本選手も約1年ぶりに背番号「2」のユニホーム姿で写真撮影に。

闘病生活で体重は15キロ近く増えたが、「支えてくれたサポーターと仲間に感謝。

一日も早く戻って来られるよう頑張りたい」と誓った。

(2011年1月19日 読売新聞)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

骨肉腫の患者さんは若い方が多い。と聞いた事があります

もちろん、年配の患者さんもいらっしゃると思いますが、塚本選手のように

24歳というのは、選手としてもこれからという時に告知。というのは辛いことだと思います

ユーイング肉腫の患者さんと話をした事があります

その方が「私の仲間は、腕や足を無くしてしまった人が沢山います」と言われていました

私たち子宮がん(体がん・頸がん)の患者は、子宮が無くなることで子供が産めなくなってしまう

そして、乳がんの人は乳房という見た目でもわかる女性の象徴ともいえるものを無くしてしまいます

何がよくて何が悪い。ではないと思います

でも、自分の体の1部を失う事のつらさは計り知れないものだと思います

今回、塚本選手は人工骨を使用することで切断せずにサッカー選手の命ともいえる

足を失わずにすんだのは本当によかったと思います

この記事を読んで思ったのは、彼がもう一度、サッカー選手としてピッチに立って欲しいという事です

よく、芸能人が「がん」を告白すると色んな人が、元気な姿を見せてください

とか「戦ってください」みたいな発言をしていますが、今回の事は本当にそう思います

そして、子供や若い患者の方に勇気をあげて欲しいって思っています

今は企業で「がん」に罹患する患者さんが多くなっていっています

そういう時に、退院後に社内でいじめのような状態が起きて退職に追いやられていくという話を

患者さんから聞いた事もあります

企業側も大宮を見習ってもらいたいと思います

癌研有明病院HP:http://www.jfcr.or.jp/hospital/conference/cancer/about/neoplasm.html

昨年2月に右大腿(だいたい)骨の骨肉腫が見つかり、闘病生活を送っている

DF塚本泰史(たいし)選手(25)と今季も契約を更新すると発表した。

1年契約を結ぶが、プレー出来る程度に回復するまで、選手登録はしないという。

塚本選手はプロ入り3年目だった昨年3月、腫瘍部分を切除し、人工骨で補う手術を受けた。

その後は抗がん剤治療を受け、12月末に主治医から完治と診断された。

今後は定期検診と体力回復のリハビリを行うが、まだ歩くのがやっとという状態。

それでも、大宮の鈴木茂社長は「病気の発覚前(の状態)に戻れば戦力になる」と、契約を決めた。

チームはこの日、3月のリーグ開幕へ向けて始動。

塚本選手も約1年ぶりに背番号「2」のユニホーム姿で写真撮影に。

闘病生活で体重は15キロ近く増えたが、「支えてくれたサポーターと仲間に感謝。

一日も早く戻って来られるよう頑張りたい」と誓った。

(2011年1月19日 読売新聞)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

骨肉腫の患者さんは若い方が多い。と聞いた事があります

もちろん、年配の患者さんもいらっしゃると思いますが、塚本選手のように

24歳というのは、選手としてもこれからという時に告知。というのは辛いことだと思います

ユーイング肉腫の患者さんと話をした事があります

その方が「私の仲間は、腕や足を無くしてしまった人が沢山います」と言われていました

私たち子宮がん(体がん・頸がん)の患者は、子宮が無くなることで子供が産めなくなってしまう

そして、乳がんの人は乳房という見た目でもわかる女性の象徴ともいえるものを無くしてしまいます

何がよくて何が悪い。ではないと思います

でも、自分の体の1部を失う事のつらさは計り知れないものだと思います

今回、塚本選手は人工骨を使用することで切断せずにサッカー選手の命ともいえる

足を失わずにすんだのは本当によかったと思います

この記事を読んで思ったのは、彼がもう一度、サッカー選手としてピッチに立って欲しいという事です

よく、芸能人が「がん」を告白すると色んな人が、元気な姿を見せてください

とか「戦ってください」みたいな発言をしていますが、今回の事は本当にそう思います

そして、子供や若い患者の方に勇気をあげて欲しいって思っています

今は企業で「がん」に罹患する患者さんが多くなっていっています

そういう時に、退院後に社内でいじめのような状態が起きて退職に追いやられていくという話を

患者さんから聞いた事もあります

企業側も大宮を見習ってもらいたいと思います

癌研有明病院HP:http://www.jfcr.or.jp/hospital/conference/cancer/about/neoplasm.html

2011年01月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

抜毛症~ばつもうしょう~

手術後、抜けた髪の毛がベットの下に沢山あって、全身麻酔のせいかな?って思ってました

そしたら、ある時無意識に自分で髪の毛を抜いている事に気がつきました

その時は「それでなくても抜けているんだから抜いちゃダメ」って思って

やめようとしましたが、それでも気がついたら1本、2本と抜いていました

退院後、テレビで「抜毛症」という精神疾患があるという事を知りました

無意識のうちに髪の毛を抜いてしまうそうです

思春期の女子に多いそうですが、大人でもストレスで起きるそうです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

抜毛症・ばつもうしょう

「抜毛症・ばつもうしょう」、頭部やほかの身体の部分の体毛を抜いてしまう性癖のことで、

頭部の一部を集中的に引き抜いてしまう場合、脱毛斑ができてしまうまでに達します。

抜毛症は、抜毛癖や禿頭病と(とくとうびょう)和訳される場合もあり、精神疾患の1つと言われます。

習慣および衝動の障害の1つに挙げられており、円形脱毛症と思われていた人が、

よく調べれば実は抜毛症だったという患者も多いのです。大人にも起こりますが、

子供の時期に多く見られるでしょう。

抜毛症の診断をくだす基準を挙げると、

・くり返し体毛を抜くため、体毛の減少した部分が目立つ

・体毛を抜く前に感じると思われる緊張感や興奮がある

・体毛を抜いたあとの満足感や快感がある

・抜毛症以外、ほかの精神的疾患や病気が原因で抜毛するのではない

・抜毛が、ストレスや日々の生活に影響を与える

(頭髪の減少があるため、人に会いたくないなど)

すべてにチェックが入る人だけが、抜毛症の診断を受けるのではありません。

抜毛症の患者でも、体毛を抜く前に興奮状態がなく、無意識に抜いてしまう人もあります。

原因は1つとは言えず様々で、ストレスや不安があり、その軽減のためと思われていましたが、

最近は精神疾患ではなく、一般の病気と考えられるようにもなりつつあります。

抜毛症症状や治療

抜毛症として判断するかどうか、それぞれの医師が持つ指針や判断によりますが、

ある調査の結果では、おおよそ0、5%~2%が抜毛症であろうと考えられます。

頭が最も手の届きやすい場所のため、抜毛症の患者の前頭部に、脱毛班が多く見られます。

利き腕側の前頭部にかたよって抜毛するので、脱毛班が一直線上に並んで見える、ということになります。

毛の太さが細いなど、抜けやすいということではありません。

頭髪のみではなく、抜きやすいとは思えない短いまゆ毛や、まつ毛を抜く場合もあります。

抜毛症に合併して起こる症状に「食毛症」もあります。自分で引き抜いた体毛を食べるのです。

抜毛したため皮膚に傷ができ、その治りかけ時のカサブタまでを、無理にはがし取って食べることも、

また爪を噛むクセのある子供が、噛みちぎった爪を飲み込んでしまう症状も、

食毛症のうちに入れられます。

抜毛症の患者である子供たちは、自分で抜いていることを事実と認めたがりません。

そして、人の見ているところで抜くこともしません。これらのことから、

親たちは抜毛症と気付かず、髪が抜けてしまう円形脱毛症と思っている場合があります。

周囲に気付かれないため、本人は自分で抜いていることを知りながら、やめられません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「抜毛症」って聞いて、少しだけれど安心しました

名前がついているって事は、自分以外にもそういう人がいるんだという事だし

そんなに珍しい症状ではないという事だとわかって嬉しい?かったです

「なぜ髪の毛を抜いてしまうんだろう?」って思いながら止められないのって結構つらいです・・・

私は髪の毛が少ないほうではないので、多少抜いても大丈夫!って思ってましたが

ひどくなってしまうと、かなりの量を抜いてしまうらしく

抜毛症で悩んでいる方のブログを読んだりすると、びっくりする事も・・・

この事で、自分では「大丈夫、大丈夫」って思っていても知らず知らずのうちに

体が拒否反応を起こしている場合もあるんだなって思いました

確かに「こんな病気でストレスがたまらない訳ないわな~」って思いました

病気になって色んな人に色んな事を言われたりして「悔しい」や「悲しい」って思い

そんな時には「自分に感情が無くなってしまえばいいのに」って思う事も度々ありました

でも、1年半を過ぎて感じたのは「人は人」だということ

何をどう受け止めるかも私とは違うって思う事にしました

それは人に期待をしていない。というのとは違います

そして、その人が嫌い。とかいうのでもありません

ただ考え方の違いなんだと思えばいい。と思いました

この病気になって知ったのはどんなに同じような症状の人であっても

みんなが同じ治療ではないという事を身を持って知ったからです

「あの人が効いたから」も同じ事です

同じ治療を受けたから同じ結果になるとは限らない

そして、再発する事もしない事もそうだと思います

手術で0%になる方もいると思います

かなり早期のがんならそういう場合もあります

でも、少し進んだがんであれば、完全に確立が0%になる。とは

医師であっても言えないのではないでしょうか?

手術で確立が80%になりました。では、残りの20%は放射線治療を行いましょう

あなたのがんであれば抗がん剤治療にしましょう

または、抗がん剤+放射線治療を行いましょう。そして、0%に近づけましょうだと思います

そして、全ての人に同じ結果が訪れるとは限らないと思います

でも、医師はその確立が0%になる事を目指して頑張ってくれていると思っています

(これって希望的観測?)

私の抜毛症は、今でもたまにやってきます

でも、それもいいやって思っています。

今日はそんなに抜いてなかったみたいだしって思ったり

白髪が増えたから、白髪抜いて満足。あと、髪の毛を結んでおけば抜けないわ

なんて方法も見つけたし

「絶対にダメ」って思うのは、それもストレスになるのでやめました

ただ、円形脱毛症のような症状がでた場合は医師に相談したほうがいいと思います

抜毛症:http://byoukisyou.com/batumou/

そしたら、ある時無意識に自分で髪の毛を抜いている事に気がつきました

その時は「それでなくても抜けているんだから抜いちゃダメ」って思って

やめようとしましたが、それでも気がついたら1本、2本と抜いていました

退院後、テレビで「抜毛症」という精神疾患があるという事を知りました

無意識のうちに髪の毛を抜いてしまうそうです

思春期の女子に多いそうですが、大人でもストレスで起きるそうです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

抜毛症・ばつもうしょう

「抜毛症・ばつもうしょう」、頭部やほかの身体の部分の体毛を抜いてしまう性癖のことで、

頭部の一部を集中的に引き抜いてしまう場合、脱毛斑ができてしまうまでに達します。

抜毛症は、抜毛癖や禿頭病と(とくとうびょう)和訳される場合もあり、精神疾患の1つと言われます。

習慣および衝動の障害の1つに挙げられており、円形脱毛症と思われていた人が、

よく調べれば実は抜毛症だったという患者も多いのです。大人にも起こりますが、

子供の時期に多く見られるでしょう。

抜毛症の診断をくだす基準を挙げると、

・くり返し体毛を抜くため、体毛の減少した部分が目立つ

・体毛を抜く前に感じると思われる緊張感や興奮がある

・体毛を抜いたあとの満足感や快感がある

・抜毛症以外、ほかの精神的疾患や病気が原因で抜毛するのではない

・抜毛が、ストレスや日々の生活に影響を与える

(頭髪の減少があるため、人に会いたくないなど)

すべてにチェックが入る人だけが、抜毛症の診断を受けるのではありません。

抜毛症の患者でも、体毛を抜く前に興奮状態がなく、無意識に抜いてしまう人もあります。

原因は1つとは言えず様々で、ストレスや不安があり、その軽減のためと思われていましたが、

最近は精神疾患ではなく、一般の病気と考えられるようにもなりつつあります。

抜毛症症状や治療

抜毛症として判断するかどうか、それぞれの医師が持つ指針や判断によりますが、

ある調査の結果では、おおよそ0、5%~2%が抜毛症であろうと考えられます。

頭が最も手の届きやすい場所のため、抜毛症の患者の前頭部に、脱毛班が多く見られます。

利き腕側の前頭部にかたよって抜毛するので、脱毛班が一直線上に並んで見える、ということになります。

毛の太さが細いなど、抜けやすいということではありません。

頭髪のみではなく、抜きやすいとは思えない短いまゆ毛や、まつ毛を抜く場合もあります。

抜毛症に合併して起こる症状に「食毛症」もあります。自分で引き抜いた体毛を食べるのです。

抜毛したため皮膚に傷ができ、その治りかけ時のカサブタまでを、無理にはがし取って食べることも、

また爪を噛むクセのある子供が、噛みちぎった爪を飲み込んでしまう症状も、

食毛症のうちに入れられます。

抜毛症の患者である子供たちは、自分で抜いていることを事実と認めたがりません。

そして、人の見ているところで抜くこともしません。これらのことから、

親たちは抜毛症と気付かず、髪が抜けてしまう円形脱毛症と思っている場合があります。

周囲に気付かれないため、本人は自分で抜いていることを知りながら、やめられません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「抜毛症」って聞いて、少しだけれど安心しました

名前がついているって事は、自分以外にもそういう人がいるんだという事だし

そんなに珍しい症状ではないという事だとわかって嬉しい?かったです

「なぜ髪の毛を抜いてしまうんだろう?」って思いながら止められないのって結構つらいです・・・

私は髪の毛が少ないほうではないので、多少抜いても大丈夫!って思ってましたが

ひどくなってしまうと、かなりの量を抜いてしまうらしく

抜毛症で悩んでいる方のブログを読んだりすると、びっくりする事も・・・

この事で、自分では「大丈夫、大丈夫」って思っていても知らず知らずのうちに

体が拒否反応を起こしている場合もあるんだなって思いました

確かに「こんな病気でストレスがたまらない訳ないわな~」って思いました

病気になって色んな人に色んな事を言われたりして「悔しい」や「悲しい」って思い

そんな時には「自分に感情が無くなってしまえばいいのに」って思う事も度々ありました

でも、1年半を過ぎて感じたのは「人は人」だということ

何をどう受け止めるかも私とは違うって思う事にしました

それは人に期待をしていない。というのとは違います

そして、その人が嫌い。とかいうのでもありません

ただ考え方の違いなんだと思えばいい。と思いました

この病気になって知ったのはどんなに同じような症状の人であっても

みんなが同じ治療ではないという事を身を持って知ったからです

「あの人が効いたから」も同じ事です

同じ治療を受けたから同じ結果になるとは限らない

そして、再発する事もしない事もそうだと思います

手術で0%になる方もいると思います

かなり早期のがんならそういう場合もあります

でも、少し進んだがんであれば、完全に確立が0%になる。とは

医師であっても言えないのではないでしょうか?

手術で確立が80%になりました。では、残りの20%は放射線治療を行いましょう

あなたのがんであれば抗がん剤治療にしましょう

または、抗がん剤+放射線治療を行いましょう。そして、0%に近づけましょうだと思います

そして、全ての人に同じ結果が訪れるとは限らないと思います

でも、医師はその確立が0%になる事を目指して頑張ってくれていると思っています

(これって希望的観測?)

私の抜毛症は、今でもたまにやってきます

でも、それもいいやって思っています。

今日はそんなに抜いてなかったみたいだしって思ったり

白髪が増えたから、白髪抜いて満足。あと、髪の毛を結んでおけば抜けないわ

なんて方法も見つけたし

「絶対にダメ」って思うのは、それもストレスになるのでやめました

ただ、円形脱毛症のような症状がでた場合は医師に相談したほうがいいと思います

抜毛症:http://byoukisyou.com/batumou/

2011年01月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │その他・・・病気

阪神淡路大震災と医療

私が入院している時に、毎週、月曜日に血液検査がありました

その時に、たまたま置いた試験管が下に落ちてしまったのですが、

少し年配の看護師さんが「これって前はよく割れていたのよ。今は割れ無くなってよかった」って言いました

私が「それって神戸の震災の時に医薬品が割れて使えなくなったから割れなくしたんだよ」って言いました

その看護師さんは「そうなの?」って言ってました

宮城県も大きな地震があったりするけれど、案外現場の人でもそういう事って知らないんだなって思った

神戸の地震から色々なものが変わりました

ドクターヘリだって、消防隊のスーパーレスキュ-だってそうです

マンホールを簡易トイレにできるようにしたりもそうです

でも、それでもまだまだだそうです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<超巨大地震>その日への備え/3 災害拠点病院、今も訓練不十分

2011年1月13日(木)13:00

◇課題多い広域搬送

寝ていた人を倒れた家が襲った。95年の阪神大震災。神戸市灘区の竹葉房江さん(77)は木造の銭湯兼自宅で生き埋めとなった。3時間後に助け出され、病院へ運ばれた。手の切り傷を縫ってもらい、事なきを得たかに見えた。だが夕方になり様子が変わった。「気分が悪い」。左手足の動きがおかしいことに長女の奥谷薫さん(48)が気付いた。

停電で治療ができず翌日、薫さんの知り合いがいた貴生病院(大阪市淀川区)へ救急車で運んでもらった。脳内出血と分かり「大きい病院で手術を受けた方がいい」と言われ、さらに関西医大滝井病院(大阪府守口市)へ転送された。

夜明けごろ緊急手術が終わったが、左半身のまひが残った。執刀医は「もっと早く血腫だけでも取っていれば障害は残らなかったかも」。今もつえや電動車椅子が手放せない。

竹葉さんのような「震災障害者」が近年問題化している。兵庫県だけで328人(うち121人は既に死亡)いると昨年分かった。兵庫県実施のアンケートでは、回答した66人中45人が転院を1~3回経験。治療まで半日以上待たされた人も8人いた。被災地の病院が機能不全に陥っていたことをうかがわせる。

「患者を搬送するよう被災地の病院へファクスを送ったが、2週間で30~40人しか来なかった」。大阪大病院で救急医療にあたった杉本侃(つよし)・大阪大名誉教授は述懐する。被災地からの患者搬送は、主に口コミや人づてに頼っており、命にかかわる患者の搬送も滞った。救えるはずの命が救えなかった可能性も指摘されている。

震災を教訓に、組織的な広域搬送を目指し、災害拠点病院や災害派遣医療チーム(DMAT)などが整備された。また震災後入院治療を受けた6107人のカルテを調べた杉本名誉教授らの調査を基に、東海地震や東南海・南海地震時の広域搬送計画が作られた。東海では516~629人、東南海・南海は584人を運ぶ目標だ。国は3連動地震についても今後同様の計画を作る方針だ。

だがいざという時、計画通りに実行できるかどうかは未知数だ。DMAT事務局の近藤久禎次長らが全国の災害拠点病院に調査したところ、災害時の多数の傷病者受け入れ訓練について「していないか年1回未満」との回答が4割以上に上った。広域搬送は、被災地の災害拠点病院が情報端末に入力した患者数を基に行われるが、近藤次長は「普段訓練していないことが非常時にできるのか」と疑問視する。

東京医科歯科大の大友康裕教授も、自治体の地域防災計画が、重症患者を災害拠点病院へ集める計画になっていないと指摘。「国の計画があっても、それに沿って地域で誰がどこへ患者を運ぶのか明確化しておかないと、広域搬送はうまくいかない」と警鐘を鳴らす。患者の搬送に有効なドクターヘリも現在全国に23機配備されるが、3連動地震で被害が予想される東海・近畿・四国地方は6機と手薄だ(3月に高知県が1機配備予定)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地震や災害は「いつ起きる」か決まっているものではありません

1年に1日でもいいから、地震について家族で話をしてください

その時に、たまたま置いた試験管が下に落ちてしまったのですが、

少し年配の看護師さんが「これって前はよく割れていたのよ。今は割れ無くなってよかった」って言いました

私が「それって神戸の震災の時に医薬品が割れて使えなくなったから割れなくしたんだよ」って言いました

その看護師さんは「そうなの?」って言ってました

宮城県も大きな地震があったりするけれど、案外現場の人でもそういう事って知らないんだなって思った

神戸の地震から色々なものが変わりました

ドクターヘリだって、消防隊のスーパーレスキュ-だってそうです

マンホールを簡易トイレにできるようにしたりもそうです

でも、それでもまだまだだそうです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<超巨大地震>その日への備え/3 災害拠点病院、今も訓練不十分

2011年1月13日(木)13:00

◇課題多い広域搬送

寝ていた人を倒れた家が襲った。95年の阪神大震災。神戸市灘区の竹葉房江さん(77)は木造の銭湯兼自宅で生き埋めとなった。3時間後に助け出され、病院へ運ばれた。手の切り傷を縫ってもらい、事なきを得たかに見えた。だが夕方になり様子が変わった。「気分が悪い」。左手足の動きがおかしいことに長女の奥谷薫さん(48)が気付いた。

停電で治療ができず翌日、薫さんの知り合いがいた貴生病院(大阪市淀川区)へ救急車で運んでもらった。脳内出血と分かり「大きい病院で手術を受けた方がいい」と言われ、さらに関西医大滝井病院(大阪府守口市)へ転送された。

夜明けごろ緊急手術が終わったが、左半身のまひが残った。執刀医は「もっと早く血腫だけでも取っていれば障害は残らなかったかも」。今もつえや電動車椅子が手放せない。

竹葉さんのような「震災障害者」が近年問題化している。兵庫県だけで328人(うち121人は既に死亡)いると昨年分かった。兵庫県実施のアンケートでは、回答した66人中45人が転院を1~3回経験。治療まで半日以上待たされた人も8人いた。被災地の病院が機能不全に陥っていたことをうかがわせる。

「患者を搬送するよう被災地の病院へファクスを送ったが、2週間で30~40人しか来なかった」。大阪大病院で救急医療にあたった杉本侃(つよし)・大阪大名誉教授は述懐する。被災地からの患者搬送は、主に口コミや人づてに頼っており、命にかかわる患者の搬送も滞った。救えるはずの命が救えなかった可能性も指摘されている。

震災を教訓に、組織的な広域搬送を目指し、災害拠点病院や災害派遣医療チーム(DMAT)などが整備された。また震災後入院治療を受けた6107人のカルテを調べた杉本名誉教授らの調査を基に、東海地震や東南海・南海地震時の広域搬送計画が作られた。東海では516~629人、東南海・南海は584人を運ぶ目標だ。国は3連動地震についても今後同様の計画を作る方針だ。

だがいざという時、計画通りに実行できるかどうかは未知数だ。DMAT事務局の近藤久禎次長らが全国の災害拠点病院に調査したところ、災害時の多数の傷病者受け入れ訓練について「していないか年1回未満」との回答が4割以上に上った。広域搬送は、被災地の災害拠点病院が情報端末に入力した患者数を基に行われるが、近藤次長は「普段訓練していないことが非常時にできるのか」と疑問視する。

東京医科歯科大の大友康裕教授も、自治体の地域防災計画が、重症患者を災害拠点病院へ集める計画になっていないと指摘。「国の計画があっても、それに沿って地域で誰がどこへ患者を運ぶのか明確化しておかないと、広域搬送はうまくいかない」と警鐘を鳴らす。患者の搬送に有効なドクターヘリも現在全国に23機配備されるが、3連動地震で被害が予想される東海・近畿・四国地方は6機と手薄だ(3月に高知県が1機配備予定)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地震や災害は「いつ起きる」か決まっているものではありません

1年に1日でもいいから、地震について家族で話をしてください

2011年01月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │その他

チームカラー

「チームカラーって何?」って思うと思います

現在、大学病院などではチーム医療を取り入れています

最近はドラマでも当たり前のように使われている言葉ですが、実際のところ

私自身は入院するまで「チーム医療って何?」ともあまり深く考えてはいなかったです

入院前に「うちの病院ではチーム医療を取り入れています」と説明がありました

チーム医療(ちーむいりょう)とは、医療環境のモデルのひとつ。

従来、医師が中心となって医療業務を形成していたが、医療従事者がお互い対等に連携することで

患者中心の医療を実現しようというものである。

『「チーム医療」の理念と現実』によれば、チーム医療は4つの要素-「専門性志向」「患者志向」

「職種構成志向」「協働志向」-に分けられる。

今回の話に、チーム医療は関係ないのですが少し書いてみました・・・・・・

これは、私がいた病院の話ですが、うちの病院ではカラーでチーム分けされていました

赤と青。みたいな感じですね

この場合「レッドチーム」「ブルーチーム」にしておきます

入院患者さん同士で話をしている時に「赤・青どっち?」って話をしたりしました

「私はレッドチームよ」っていうと、先生が誰かわかります

その時に言われたのが「レッドチームの人はみんな明るいよね」って言われました

「そうなの?」って思いました

これは不思議だと思ったのですが、確かに私と同じチームカラーの患者さんは明るい人が多かったです

確かにうちの先生は、どこにいても声がでかくて、朝の回診の時なんて「先生もうすぐ来るね」って

わかるくらいにでかい声でした。しかもそれが廊下の向こうの病室でもわかるくらいで笑ってました

だからかもしれないですが、患者さんもみんな明るい雰囲気でした

(これをうちの先生が読んだら「こらっ!」って言ってそうですが、患者さんなら「わかるわかる」って

笑ってくれるはずです)

先日、乳房再建の横浜市立大学附属市民総合医療センター形成外科佐武利彦医師のところで

再建手術を受けた患者さんはとても明るい。というのを聞きました

そうなんだって思いました

この医師は、自家組織法の手術をされている先生だそうです

自家組織法という方法で再建手術ができる、日本では数少ない医師だそうです

(詳しい内容は、NHKの再建手術を読んでください)

この先生がどういう先生かはわからないけれど、私が思うのはどんなに大変な手術であっても

この先生となら頑張ってやれる。って思える医師だったからこそ患者は明るくなれるのかも。って思います

私の先生も、この先生ならと思いました

でも、後で言われたのはその先生に切ってもらうって事は実はあまりいい状態ではないと知りました

大変な手術だとわかっている手術だからよって。。。

よくテレビに出ている神の手の「福島医師」がそうだと思います

どんなに大変な手術であっても、福島医師だからと患者はあんなに大変な手術ですら受けるんだと思います

そして、医師もそれに必死で答えてくれているんだと思います

インフォームド・コンセント。説明と同意。と言われていますが、きっと信頼感を持てる医師は

どんなに困難な手術であっても、きちんとした説明。そして、患者や家族に理解して同意してもらうすべを

知っているような気がします

今は患者自身が自分の医師を選んでもいい時代だと思います

そのためにもセカンドオピニオンがあるんだと思います

今、拠点病院の治療は治験・臨床試験以外はほとんどが同じです

それならば自分が信頼できる医師に出会いたいと思いませんか?

がんって、そんなに簡単な病気じゃないんですよ

だったら、診察室のドアを開けたら明るくなれる医師を見つけて欲しいと思います

現在、大学病院などではチーム医療を取り入れています

最近はドラマでも当たり前のように使われている言葉ですが、実際のところ

私自身は入院するまで「チーム医療って何?」ともあまり深く考えてはいなかったです

入院前に「うちの病院ではチーム医療を取り入れています」と説明がありました

チーム医療(ちーむいりょう)とは、医療環境のモデルのひとつ。

従来、医師が中心となって医療業務を形成していたが、医療従事者がお互い対等に連携することで

患者中心の医療を実現しようというものである。

『「チーム医療」の理念と現実』によれば、チーム医療は4つの要素-「専門性志向」「患者志向」

「職種構成志向」「協働志向」-に分けられる。

今回の話に、チーム医療は関係ないのですが少し書いてみました・・・・・・

これは、私がいた病院の話ですが、うちの病院ではカラーでチーム分けされていました

赤と青。みたいな感じですね

この場合「レッドチーム」「ブルーチーム」にしておきます

入院患者さん同士で話をしている時に「赤・青どっち?」って話をしたりしました

「私はレッドチームよ」っていうと、先生が誰かわかります

その時に言われたのが「レッドチームの人はみんな明るいよね」って言われました

「そうなの?」って思いました

これは不思議だと思ったのですが、確かに私と同じチームカラーの患者さんは明るい人が多かったです

確かにうちの先生は、どこにいても声がでかくて、朝の回診の時なんて「先生もうすぐ来るね」って

わかるくらいにでかい声でした。しかもそれが廊下の向こうの病室でもわかるくらいで笑ってました

だからかもしれないですが、患者さんもみんな明るい雰囲気でした

(これをうちの先生が読んだら「こらっ!」って言ってそうですが、患者さんなら「わかるわかる」って

笑ってくれるはずです)

先日、乳房再建の横浜市立大学附属市民総合医療センター形成外科佐武利彦医師のところで

再建手術を受けた患者さんはとても明るい。というのを聞きました

そうなんだって思いました

この医師は、自家組織法の手術をされている先生だそうです

自家組織法という方法で再建手術ができる、日本では数少ない医師だそうです

(詳しい内容は、NHKの再建手術を読んでください)

この先生がどういう先生かはわからないけれど、私が思うのはどんなに大変な手術であっても

この先生となら頑張ってやれる。って思える医師だったからこそ患者は明るくなれるのかも。って思います

私の先生も、この先生ならと思いました

でも、後で言われたのはその先生に切ってもらうって事は実はあまりいい状態ではないと知りました

大変な手術だとわかっている手術だからよって。。。

よくテレビに出ている神の手の「福島医師」がそうだと思います

どんなに大変な手術であっても、福島医師だからと患者はあんなに大変な手術ですら受けるんだと思います

そして、医師もそれに必死で答えてくれているんだと思います

インフォームド・コンセント。説明と同意。と言われていますが、きっと信頼感を持てる医師は

どんなに困難な手術であっても、きちんとした説明。そして、患者や家族に理解して同意してもらうすべを

知っているような気がします

今は患者自身が自分の医師を選んでもいい時代だと思います

そのためにもセカンドオピニオンがあるんだと思います

今、拠点病院の治療は治験・臨床試験以外はほとんどが同じです

それならば自分が信頼できる医師に出会いたいと思いませんか?

がんって、そんなに簡単な病気じゃないんですよ

だったら、診察室のドアを開けたら明るくなれる医師を見つけて欲しいと思います

2011年01月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

精神腫瘍科

先日、転院先の病院を選ぶのにいくつかの病院のHPを検索しました

その病院の中で「リンパ外来」があるかどうかを見るために、診療科の詳細を見ました

私が選んだ病院は、がんセンターだったので、リンパ外来もちゃんとありました

そして、その時に見たのが「精神腫瘍科」でした

名前は聞いていましたが、現在通院している病院にはないので(精神科はありますが)

ちょっと気になったので「精神腫瘍科」で検索したところ、ほとんどの病院が「がんセンター」でした

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

精神腫瘍科を持っている埼玉医科大学国際医療センターのHPを抜粋してみました

精神腫瘍科(サイコオンコロジー)はがんの告知が一般的になった1970年代より発展してきた

比較的新しい領域です。がんという病気に罹患することが患者様、ご家族の心に与える影響、

心や行動ががんに与える影響およびその対応について検討しながら今日にいたっています。

がん患者様が精神的に辛くなったときの治療を行っております。

がん患者様はがんの疑い、検査、診断、治療などの経過中に不安・抑うつなどを呈することが稀でなく、入院時には約半数の患者様に何らかの精神医学的な診断がつくことが知られており、がんと心の問題は切り離せないものとなっております。

これらの症状は患者様ご本人、ご家族の苦痛であり、時に治療の妨げとなる場合もあるため、がん治療を受ける際にはこれらをなるべく緩和し、精神的によりよい状況で治療を受ける必要があります。 精神腫瘍科ではがん患者様の精神状態を軽減し、ご自分らしく過ごせるよう援助いたします。

診療は入院、外来ともに積極的に行っております。入院中の患者様には緩和ケアチームというチーム診療も行っています。これは、医師、看護師、薬剤師、栄養士、心理士、ソーシャルワーカーなど関連する職種がチームを組んで患者様やご家族をサポートするものです。当科の医師が主治医と共に併診していくのが前者の診療形態で、後者の緩和ケアチームの診療は、更に多方面から患者様を捉え、サポートしていこうというものです。この形の診療をご希望の場合は、決まった書式での紹介状(緩和ケア実施計画書)を準備する必要がありますので、主治医あるいは病棟の看護師にご相談下さい。(→緩和医療科HP記載を抜粋。)また、がん患者様同士が話し合いの中でご自分の事を見つめるための外来(グループ外来)も行なっております。

がん患者様のご家族が精神的に辛くなったときの治療も行っております。(家族外来)

がん患者様のご家族も患者様の治療経過中にストレスを受けることが知られています。精神腫瘍科ではがん患者様のご家族に精神的な辛さが出た場合、支援の一環としてご家族向けに外来治療をおこなっております。ご家族が自分らしく介護できる状態になれるよう援助いたします。

がんでご家族を亡くされ悲しみの中にある方々の診療も行なっております。(遺族外来)

埼玉医科大学国際医療センター/精神腫瘍科:当診療科では次のような症状を扱っております

がん患者様に次のような症状がある場合

・気分が滅入ってしまう

・不安で仕方がない

・何事にも興味が持てない

・食欲がない

・眠れない

・考えがまとまらない

・身体がだるく感じられる

・以前ほど集中ができない

・もう自分には価値がないと考えてしまう

・自責の念にかられる

・消えてなくなりたい

・言動にまとまりがなくなる、もうろうとなっている

・病院を見るだけで吐き気が起きる

がん患者様のご家族に次のような症状がある場合

・介護の疲れが出ている

・不安で眠れない

・食欲がない

・肩がこる

・涙が止まらず、介護に支障が出ている

がん患者様のご遺族に次のような症状がある場合

・眠れない

・悲しみから立ち直れない

・涙が止まらない

・食欲がない

・気分が滅入ってしまう

当診療科では次のような方法で症状の改善を試みます

・薬物療法(お薬での治療)

・個人精神療法(お一人とじっくり面談します)

・集団精神療法(患者様やご家族同士でお話合いをする場を作ります)

・その他精神心理療法(リラクセーションなど)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

がんに罹患した方の約50%の方が手術後に精神的な疾患を患うと聞きました

多い?って思ったけれど、がんという病気は手術したから終わり。といえるものではありません

手術後に後遺症がある場合もあれば、追加治療を受ける方もいます

薬の服用を長期間にわたって行う場合もあります

また、手術が元で障害者手帳をもらうことやリハビリを行うこともあります

それだけではなく「5年生存率」でもわかるように、5年間は再発の不安を抱えながら

検査・検査という生活を送らなくてはいけません

「がん種」によっては5年ではなく10年、20年を考えていかなきゃいけないものもあります

多分、がんに罹患した人はずっと再発の危険性を感じながら生きていくような気がします

それが若ければ若いほど、苦痛も長いと思います

人生80年と考えて、60歳で罹患するのと40歳で罹患するのでは随分と違うと思います

自分の人生の最期の時を迎えるまで悩むのかも知れないですね

だからこそ医師の支えは、必要なものだと思います

患者会の役割も大きいと思います

がんに罹患した人だけではなく、がんで家族を亡くされた方のための「遺族会」もあります

がんってやはりどこかで「死」をイメージする病気です

それをずっと抱えていくことって、やはり「しんどいな」って思います

私も退院後しばらくしてから、不眠と不安感を訴えたら病院で

「心療内科を受診しますか?」と言われました

でも、それはなんだか嫌だなって思いました

それが精神腫瘍科なら受けていたかもしれないと思います

言葉の違いだけではないような気がします。

告知された人には、その人にしかわからない辛さがある気がします

また、がん患者を家族に持っている人にも悩みがあると思います

がん拠点病院には、ぜひ精神腫瘍科を作って欲しいと思います

私自身は、がん体験者の方が行っているカウンセリングを受けました

どんな病気であっても「病気の者の気持ちはわからない」って思うところがあると思います

その中でも、がんは特にそう思います

また、罹患してからの年月によっても悩みが変わっていくのも感じます

ぜひ、信頼できる方に出会ってください

少しだけですが、腫瘍精神科のHPを掲載します。よかったら参考にしてください

国立がん研究センターhttp://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry.html

埼玉医科大学国際医療センター:http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/division_info/16.html

千葉県がんセンター:http://www.chiba-cc.jp/medical/hospital/mental.html

兵庫県立がんセンター:http://www.hyogo-cc.jp/about/dept/clinic/neurology.html

その病院の中で「リンパ外来」があるかどうかを見るために、診療科の詳細を見ました

私が選んだ病院は、がんセンターだったので、リンパ外来もちゃんとありました

そして、その時に見たのが「精神腫瘍科」でした

名前は聞いていましたが、現在通院している病院にはないので(精神科はありますが)

ちょっと気になったので「精神腫瘍科」で検索したところ、ほとんどの病院が「がんセンター」でした

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

精神腫瘍科を持っている埼玉医科大学国際医療センターのHPを抜粋してみました

精神腫瘍科(サイコオンコロジー)はがんの告知が一般的になった1970年代より発展してきた

比較的新しい領域です。がんという病気に罹患することが患者様、ご家族の心に与える影響、

心や行動ががんに与える影響およびその対応について検討しながら今日にいたっています。

がん患者様が精神的に辛くなったときの治療を行っております。

がん患者様はがんの疑い、検査、診断、治療などの経過中に不安・抑うつなどを呈することが稀でなく、入院時には約半数の患者様に何らかの精神医学的な診断がつくことが知られており、がんと心の問題は切り離せないものとなっております。

これらの症状は患者様ご本人、ご家族の苦痛であり、時に治療の妨げとなる場合もあるため、がん治療を受ける際にはこれらをなるべく緩和し、精神的によりよい状況で治療を受ける必要があります。 精神腫瘍科ではがん患者様の精神状態を軽減し、ご自分らしく過ごせるよう援助いたします。

診療は入院、外来ともに積極的に行っております。入院中の患者様には緩和ケアチームというチーム診療も行っています。これは、医師、看護師、薬剤師、栄養士、心理士、ソーシャルワーカーなど関連する職種がチームを組んで患者様やご家族をサポートするものです。当科の医師が主治医と共に併診していくのが前者の診療形態で、後者の緩和ケアチームの診療は、更に多方面から患者様を捉え、サポートしていこうというものです。この形の診療をご希望の場合は、決まった書式での紹介状(緩和ケア実施計画書)を準備する必要がありますので、主治医あるいは病棟の看護師にご相談下さい。(→緩和医療科HP記載を抜粋。)また、がん患者様同士が話し合いの中でご自分の事を見つめるための外来(グループ外来)も行なっております。

がん患者様のご家族が精神的に辛くなったときの治療も行っております。(家族外来)

がん患者様のご家族も患者様の治療経過中にストレスを受けることが知られています。精神腫瘍科ではがん患者様のご家族に精神的な辛さが出た場合、支援の一環としてご家族向けに外来治療をおこなっております。ご家族が自分らしく介護できる状態になれるよう援助いたします。

がんでご家族を亡くされ悲しみの中にある方々の診療も行なっております。(遺族外来)

埼玉医科大学国際医療センター/精神腫瘍科:当診療科では次のような症状を扱っております

がん患者様に次のような症状がある場合

・気分が滅入ってしまう

・不安で仕方がない

・何事にも興味が持てない

・食欲がない

・眠れない

・考えがまとまらない

・身体がだるく感じられる

・以前ほど集中ができない

・もう自分には価値がないと考えてしまう

・自責の念にかられる

・消えてなくなりたい

・言動にまとまりがなくなる、もうろうとなっている

・病院を見るだけで吐き気が起きる

がん患者様のご家族に次のような症状がある場合

・介護の疲れが出ている

・不安で眠れない

・食欲がない

・肩がこる

・涙が止まらず、介護に支障が出ている

がん患者様のご遺族に次のような症状がある場合

・眠れない

・悲しみから立ち直れない

・涙が止まらない

・食欲がない

・気分が滅入ってしまう

当診療科では次のような方法で症状の改善を試みます

・薬物療法(お薬での治療)

・個人精神療法(お一人とじっくり面談します)

・集団精神療法(患者様やご家族同士でお話合いをする場を作ります)

・その他精神心理療法(リラクセーションなど)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

がんに罹患した方の約50%の方が手術後に精神的な疾患を患うと聞きました

多い?って思ったけれど、がんという病気は手術したから終わり。といえるものではありません

手術後に後遺症がある場合もあれば、追加治療を受ける方もいます

薬の服用を長期間にわたって行う場合もあります

また、手術が元で障害者手帳をもらうことやリハビリを行うこともあります

それだけではなく「5年生存率」でもわかるように、5年間は再発の不安を抱えながら

検査・検査という生活を送らなくてはいけません

「がん種」によっては5年ではなく10年、20年を考えていかなきゃいけないものもあります

多分、がんに罹患した人はずっと再発の危険性を感じながら生きていくような気がします

それが若ければ若いほど、苦痛も長いと思います

人生80年と考えて、60歳で罹患するのと40歳で罹患するのでは随分と違うと思います

自分の人生の最期の時を迎えるまで悩むのかも知れないですね

だからこそ医師の支えは、必要なものだと思います

患者会の役割も大きいと思います

がんに罹患した人だけではなく、がんで家族を亡くされた方のための「遺族会」もあります

がんってやはりどこかで「死」をイメージする病気です

それをずっと抱えていくことって、やはり「しんどいな」って思います

私も退院後しばらくしてから、不眠と不安感を訴えたら病院で

「心療内科を受診しますか?」と言われました

でも、それはなんだか嫌だなって思いました

それが精神腫瘍科なら受けていたかもしれないと思います

言葉の違いだけではないような気がします。

告知された人には、その人にしかわからない辛さがある気がします

また、がん患者を家族に持っている人にも悩みがあると思います

がん拠点病院には、ぜひ精神腫瘍科を作って欲しいと思います

私自身は、がん体験者の方が行っているカウンセリングを受けました

どんな病気であっても「病気の者の気持ちはわからない」って思うところがあると思います

その中でも、がんは特にそう思います

また、罹患してからの年月によっても悩みが変わっていくのも感じます

ぜひ、信頼できる方に出会ってください

少しだけですが、腫瘍精神科のHPを掲載します。よかったら参考にしてください

国立がん研究センターhttp://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry.html

埼玉医科大学国際医療センター:http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/division_info/16.html

千葉県がんセンター:http://www.chiba-cc.jp/medical/hospital/mental.html

兵庫県立がんセンター:http://www.hyogo-cc.jp/about/dept/clinic/neurology.html

タグ :精神腫瘍科

2011年01月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │精神腫瘍科

キッズ医療体験セミナー ~キッズ外科手術体験セミナー~

キッズ医療体験セミナー ~キッズ外科手術体験セミナー~

この広告を見た時に「もう1度子供になって行ってみたい!」って思いました

参加している子供の楽しそうな姿が(そして教えている医師も楽しそう)

これからの医療現場への架け橋になってくれそうな気がしました

子供の「面白い」や「知りたい」って気持ちは大切なものだと思います

それをどう伸ばしてあげるかは、大人の役目なのではないでしょうか?

これからの医療がどうあるかは、この子たちの中にあるんだと思います

そして、第1線で働いている医師がこれを行ってくれることに、本当に感謝・感謝です!

◆開催日: 2011年1月30日(日)

◆時間:10:00(受付9:45)-12:10

◆場所:情報文化センター大会議室

◆参加費:無料

◆参加対象:中学1,2年生:2名~4名のグループでお申し込みください

【共催】NPO法人神奈川胃癌ネッツ・NPO法人キャンサーネットジャパン

【企業共催】ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

【プログラム】

10:00-10:10:開会挨拶:神奈川県立がんセンター 消化器外科 円谷 彰

10:10-11:40:超音波メスによる模擬手術体験や、

内視鏡下手術器具操作などの体験型プログラムなどを実施

【指導医師】

神奈川県立がんセンター 消化器外科 円谷 彰

北里大学東病院 消化器外科学 櫻本 信一

神奈川県立がんセンター 消化器外科 吉川 貴己

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・一般外科 福永 哲

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・一般外科 民上 真也 ほか

11:40-11:50:修了証授与・記念撮影

11:50-12:00:閉会挨拶:北里大学東病院 消化器外科学 櫻本 信一

詳しくはこちらのHPからどうぞ:http://cancernet.jp/eve110130kids.html

こちらは、2010年神奈川県立がんセンターで行われたキッズセミナーの模様です。

最近、でんじろう先生の登場もあって、科学教室がとても人気があるそうです

科学と医学は違いますが、医学を知る事はとてもいい事だと思います

このキッズセミナーのいいところは、参加費が無料であることはもちろんですが

参加者は、きちんと手術服を着て、第1線で働いている医師や看護師が本物の医療器具を使って

教えてくれるという事です(もちろん参加者は触れます)

参加費を払う、払わないは関係ないと言われるかもしれません

でも、やはり高額な金額を払ってまで受けさせることができない家庭もあると思います

そういう家庭の子供たちでも受けれるというのはいいですね

医学講座にしてしまうと高額な医療機器を使うために金額が高額になったりして

その回収のために、せっかくの授業が「お受験対策」のようになる気がします

そして、医療現場は今は駆け足のように進んでいます

医療機器も新しいものが次々に出てきています

外来や入院棟に行くとわかりますが、病院が段々と新らしい試みをされているのがよくわかります

でも病院って誰かが病気にならないと行かない場所でもあります

誰も家族に病気の人がいない場合など、自分には関係のない世界だと思ってしまう可能性もあると思います

そういう人が病院や病気を知るきっかけになってほしいと思います

また、医師以外にも看護師・薬剤師・理学療法士・放射線技師など医療に携わる方は沢山いらっしゃいます

または医療事務や病院コンシェルジュ、治験コーディネーター、製薬会社もあります

医療や病院に関わる仕事をしている方も沢山いらっしゃいます

こういうセミナーに参加する事で色々な事を知ってもらいたいって思います

また参加年齢が中学1年生・2年生というのもいいと思いました

それ以下だと、こういった医療機器を使う意味をきちんと理解できるのかな?と思ったりします

医療機器を使うという事は、その背景にきちんとした倫理観を持っていないといけないような気がします。

患者の立場から言わせてもらえば、たとえ子供であっても医療機器=命を扱う事。

だと理解した上で触ってもらいたいし

興味本位で医療機器を使いたいと思われるのは、どうしても避けたいと思います

(興味本位で起きた医療事故なども過去にあったし)

小学生の子供たちには日野原医師がされている「命の授業」などを行ってくれる

病院や学校、医師がもっともっと増えてくれることを祈っています

こちらは聴診器を使って友達の心臓の音を聞いたり、友達の手を触って脈を取ったりして

自分以外の人の「命」を知る授業だと思います

医師はある意味、特別なものだと思います

それは、命にかかわる仕事だからです。でもそれって、ただの患者の理想なんでしょうか?

ただ、このセミナーを見ると理想が現実になってくれそうな予感がします

本当に嬉しいですね

またこちらの共催がキャンサーネットジャパンになっています

キャンサーネットジャパンは、がん体験者やがん体験者が身内にいる方、

また、がん医療に携わっている医師などが運営している団体です

つまり患者の声が反映されたセミナーだという事だと思います

一方通行ではないというところを感じます

この広告を見た時に「もう1度子供になって行ってみたい!」って思いました

参加している子供の楽しそうな姿が(そして教えている医師も楽しそう)

これからの医療現場への架け橋になってくれそうな気がしました

子供の「面白い」や「知りたい」って気持ちは大切なものだと思います

それをどう伸ばしてあげるかは、大人の役目なのではないでしょうか?

これからの医療がどうあるかは、この子たちの中にあるんだと思います

そして、第1線で働いている医師がこれを行ってくれることに、本当に感謝・感謝です!

◆開催日: 2011年1月30日(日)

◆時間:10:00(受付9:45)-12:10

◆場所:情報文化センター大会議室

◆参加費:無料

◆参加対象:中学1,2年生:2名~4名のグループでお申し込みください

【共催】NPO法人神奈川胃癌ネッツ・NPO法人キャンサーネットジャパン

【企業共催】ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

【プログラム】

10:00-10:10:開会挨拶:神奈川県立がんセンター 消化器外科 円谷 彰

10:10-11:40:超音波メスによる模擬手術体験や、

内視鏡下手術器具操作などの体験型プログラムなどを実施

【指導医師】

神奈川県立がんセンター 消化器外科 円谷 彰

北里大学東病院 消化器外科学 櫻本 信一

神奈川県立がんセンター 消化器外科 吉川 貴己

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・一般外科 福永 哲

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・一般外科 民上 真也 ほか

11:40-11:50:修了証授与・記念撮影

11:50-12:00:閉会挨拶:北里大学東病院 消化器外科学 櫻本 信一

詳しくはこちらのHPからどうぞ:http://cancernet.jp/eve110130kids.html

こちらは、2010年神奈川県立がんセンターで行われたキッズセミナーの模様です。

最近、でんじろう先生の登場もあって、科学教室がとても人気があるそうです

科学と医学は違いますが、医学を知る事はとてもいい事だと思います

このキッズセミナーのいいところは、参加費が無料であることはもちろんですが

参加者は、きちんと手術服を着て、第1線で働いている医師や看護師が本物の医療器具を使って

教えてくれるという事です(もちろん参加者は触れます)

参加費を払う、払わないは関係ないと言われるかもしれません

でも、やはり高額な金額を払ってまで受けさせることができない家庭もあると思います

そういう家庭の子供たちでも受けれるというのはいいですね

医学講座にしてしまうと高額な医療機器を使うために金額が高額になったりして

その回収のために、せっかくの授業が「お受験対策」のようになる気がします

そして、医療現場は今は駆け足のように進んでいます

医療機器も新しいものが次々に出てきています

外来や入院棟に行くとわかりますが、病院が段々と新らしい試みをされているのがよくわかります

でも病院って誰かが病気にならないと行かない場所でもあります

誰も家族に病気の人がいない場合など、自分には関係のない世界だと思ってしまう可能性もあると思います

そういう人が病院や病気を知るきっかけになってほしいと思います

また、医師以外にも看護師・薬剤師・理学療法士・放射線技師など医療に携わる方は沢山いらっしゃいます

または医療事務や病院コンシェルジュ、治験コーディネーター、製薬会社もあります

医療や病院に関わる仕事をしている方も沢山いらっしゃいます

こういうセミナーに参加する事で色々な事を知ってもらいたいって思います

また参加年齢が中学1年生・2年生というのもいいと思いました

それ以下だと、こういった医療機器を使う意味をきちんと理解できるのかな?と思ったりします

医療機器を使うという事は、その背景にきちんとした倫理観を持っていないといけないような気がします。

患者の立場から言わせてもらえば、たとえ子供であっても医療機器=命を扱う事。

だと理解した上で触ってもらいたいし

興味本位で医療機器を使いたいと思われるのは、どうしても避けたいと思います

(興味本位で起きた医療事故なども過去にあったし)

小学生の子供たちには日野原医師がされている「命の授業」などを行ってくれる

病院や学校、医師がもっともっと増えてくれることを祈っています

こちらは聴診器を使って友達の心臓の音を聞いたり、友達の手を触って脈を取ったりして

自分以外の人の「命」を知る授業だと思います

医師はある意味、特別なものだと思います

それは、命にかかわる仕事だからです。でもそれって、ただの患者の理想なんでしょうか?

ただ、このセミナーを見ると理想が現実になってくれそうな予感がします

本当に嬉しいですね

またこちらの共催がキャンサーネットジャパンになっています

キャンサーネットジャパンは、がん体験者やがん体験者が身内にいる方、

また、がん医療に携わっている医師などが運営している団体です

つまり患者の声が反映されたセミナーだという事だと思います

一方通行ではないというところを感じます

タグ :キッズ医療体験セミナー

2011年01月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │お知らせ

「病院の言葉」を分かりやすくする提案

「病院の言葉」を分かりやすくする提案という本があります

医師が使う言葉が患者に伝わりにくい原因は、どこにあるのでしょうか。

医療現場で医師が患者に説明を行うとき、次の3つのような特徴があります。

1.言葉や内容の専門性が極めて高い。

2.説明を受ける対象が、すべての人である

(年齢や性別、職業にかかわらず、医療に無関係な人はいない)。

3.説明を受ける側が身体的・精神的に弱った状態である。

このような特徴があるにもかかわらず、これまで医療の現場では、

「専門家が専門外の人に伝えることの難しさ」が十分認識されていなかったように思います。

伝わっていないという現実が、意識されずにきてしまっていたのです。

そこで、今回の提言では、患者に言葉が伝わらない原因を3つに分類し、

その原因ごとに、言葉を分かりやすくする工夫について考えました。その原因とは、

1.言葉そのものを知らない

2.言葉は知っていても、理解が不十分

3.心理的負担が理解を阻んでいる

の3つです。選定した言葉57語を、これらに分類して解説しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一口に「がん」と言っても「がん」だったり「癌」だったり

「悪性腫瘍」だったりします

また、がんで亡くなった場合は死亡原因は「悪性新生物」になります

これって一体何?って思います

まるで「地球外生物」が原因で亡くなったみたいやん!って思った

たとえば、このHPで「悪性腫瘍」の中で「がん」と「肉腫」について書いています

29.悪性腫瘍(あくせいしゅよう)

「腫瘍(しゅよう)のうち,大きくなってまわりに広がったり,違う臓器に移ったりして,

命に危険が及ぶ可能性のあるもののことです。

皮膚や粘膜からできるものを『がん』,骨や筋肉,神経からできるものを『肉腫(にくしゅ)』と言います」

以前、書きましたが私が入院している時に「肉腫」の方がいました

その方は抗がん剤治療を受けていましたが「私、がんじゃないのに抗がん剤治療をしてるの」と

言われて「なんでかな?」って聞かれました

先生に、あなたは「がん」じゃありません「肉腫です」と言われたから。って言われてました

恐ろしい・・・って思いました

自分が「がん」ではないと思いながらも医師から言われたから受けている。という事があるんだって思いました

また医師から「悪性腫瘍」と言われたけれど「がん」と言われていないから「がんではない」と

言った人もいました

確かに「悪性腫瘍」って言われると、

なんとなく「がん>悪性腫瘍」って気持ちになるかもしれないけれど・・・

その患者さんは退院する時に「私はがんじゃなかったの」と言って退院されていきました

でも、その前に医師から「手術の結果によっては抗がん剤治療があります」と説明されていました

あまりにもつらい体験をしたから受け入れられないのかな?とも思ったけれど

同室の人と「なんて言ってあげればいいのか・・・」と言ってました

「がんだよ」といっても「私は違う」って言うのだからどうしようもできません

まして私たちは医師ではないし、複雑でした

年齢が高い人がそうなのかな?と思ったりしたけれど、そうでない場合もありました

それは個人差があるものなのかもしれません

これからの医師(医療現場)は、できるだけ分かりやすい言葉を使うというのが必要なのかもしれません

私たち患者はほとんどの人は「専門家」ではありません

ましてや「がん」と告知されて頭が一杯になっている時に複雑な医学用語で話をされても

病気を受け入れるのも大変なのに・・・って思います

これは本だけではなくネットでも見れるのもいいですね

ぜひ、がん以外の病気でも活用してください

「病院の言葉」を分かりやすくする提案HP:http://www.ninjal.ac.jp/byoin/

勁草書房:http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25007.html

医師が使う言葉が患者に伝わりにくい原因は、どこにあるのでしょうか。

医療現場で医師が患者に説明を行うとき、次の3つのような特徴があります。

1.言葉や内容の専門性が極めて高い。

2.説明を受ける対象が、すべての人である

(年齢や性別、職業にかかわらず、医療に無関係な人はいない)。

3.説明を受ける側が身体的・精神的に弱った状態である。

このような特徴があるにもかかわらず、これまで医療の現場では、

「専門家が専門外の人に伝えることの難しさ」が十分認識されていなかったように思います。

伝わっていないという現実が、意識されずにきてしまっていたのです。

そこで、今回の提言では、患者に言葉が伝わらない原因を3つに分類し、

その原因ごとに、言葉を分かりやすくする工夫について考えました。その原因とは、

1.言葉そのものを知らない

2.言葉は知っていても、理解が不十分

3.心理的負担が理解を阻んでいる

の3つです。選定した言葉57語を、これらに分類して解説しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一口に「がん」と言っても「がん」だったり「癌」だったり

「悪性腫瘍」だったりします

また、がんで亡くなった場合は死亡原因は「悪性新生物」になります

これって一体何?って思います

まるで「地球外生物」が原因で亡くなったみたいやん!って思った

たとえば、このHPで「悪性腫瘍」の中で「がん」と「肉腫」について書いています

29.悪性腫瘍(あくせいしゅよう)

「腫瘍(しゅよう)のうち,大きくなってまわりに広がったり,違う臓器に移ったりして,

命に危険が及ぶ可能性のあるもののことです。

皮膚や粘膜からできるものを『がん』,骨や筋肉,神経からできるものを『肉腫(にくしゅ)』と言います」

以前、書きましたが私が入院している時に「肉腫」の方がいました

その方は抗がん剤治療を受けていましたが「私、がんじゃないのに抗がん剤治療をしてるの」と

言われて「なんでかな?」って聞かれました

先生に、あなたは「がん」じゃありません「肉腫です」と言われたから。って言われてました

恐ろしい・・・って思いました

自分が「がん」ではないと思いながらも医師から言われたから受けている。という事があるんだって思いました

また医師から「悪性腫瘍」と言われたけれど「がん」と言われていないから「がんではない」と

言った人もいました

確かに「悪性腫瘍」って言われると、

なんとなく「がん>悪性腫瘍」って気持ちになるかもしれないけれど・・・

その患者さんは退院する時に「私はがんじゃなかったの」と言って退院されていきました

でも、その前に医師から「手術の結果によっては抗がん剤治療があります」と説明されていました

あまりにもつらい体験をしたから受け入れられないのかな?とも思ったけれど

同室の人と「なんて言ってあげればいいのか・・・」と言ってました

「がんだよ」といっても「私は違う」って言うのだからどうしようもできません

まして私たちは医師ではないし、複雑でした

年齢が高い人がそうなのかな?と思ったりしたけれど、そうでない場合もありました

それは個人差があるものなのかもしれません

これからの医師(医療現場)は、できるだけ分かりやすい言葉を使うというのが必要なのかもしれません

私たち患者はほとんどの人は「専門家」ではありません

ましてや「がん」と告知されて頭が一杯になっている時に複雑な医学用語で話をされても

病気を受け入れるのも大変なのに・・・って思います

これは本だけではなくネットでも見れるのもいいですね

ぜひ、がん以外の病気でも活用してください

「病院の言葉」を分かりやすくする提案HP:http://www.ninjal.ac.jp/byoin/

勁草書房:http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25007.html

2011年01月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

ちょっと面白かった話。

画像がぼけてますが「おしどり牛乳」って書いてます

この牛乳を飲んでいた「おばあちゃん達」が

「失礼な名前よね~」って言うから、「何が?」って聞いたら

「見てこれ、年寄り牛乳って書いてあるのよ」って

へえ?それは変な名前。って思ってみたら「おしどり牛乳」でした

大笑いでした

いくらなんでも「年寄り牛乳」って名前はつけへんやろ~~

それを看護師さんに言ったら「この牛乳って美味しいって評判なのよ」って教えてくれました

とんだ間違いでしたが、手術後で傷口が痛いのに笑いまくってました

どうやら、山形にある牛乳屋さんのようですが検索すると牛乳よりは

「おしどりミルクセーキ」がいっぱい出てきます

食べたことはないですが、牛乳が美味しかったから美味しいかも。

この牛乳を飲んでいた「おばあちゃん達」が

「失礼な名前よね~」って言うから、「何が?」って聞いたら

「見てこれ、年寄り牛乳って書いてあるのよ」って

へえ?それは変な名前。って思ってみたら「おしどり牛乳」でした

大笑いでした

いくらなんでも「年寄り牛乳」って名前はつけへんやろ~~

それを看護師さんに言ったら「この牛乳って美味しいって評判なのよ」って教えてくれました

とんだ間違いでしたが、手術後で傷口が痛いのに笑いまくってました

どうやら、山形にある牛乳屋さんのようですが検索すると牛乳よりは

「おしどりミルクセーキ」がいっぱい出てきます

食べたことはないですが、牛乳が美味しかったから美味しいかも。

タグ :おしどり牛乳

2011年01月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

マイノートの書き方講座

以前、リビングウィルの紹介をしましたが、こちらは病気以外の部分も含めてのマイノートのようです

こういう講座があるんですね。少し気になりました

ただ、こういう講座って年配の方が多いのかな?なんて思ったり・・・

主催が生きがいクラブって名前なのも、ちょっと、腰が引けますが

気になった方は受けてみてください

こういう講座があるんですね。少し気になりました

ただ、こういう講座って年配の方が多いのかな?なんて思ったり・・・

主催が生きがいクラブって名前なのも、ちょっと、腰が引けますが

気になった方は受けてみてください

2011年01月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │お知らせ

手術11日目

手術11日目です

寒い寒いって言っていた私に、おばちゃん達が下着と腰巻をくれました

「下着は2枚はきなさい」って言われて2枚履きにして頂いた腰巻を巻いたら

温かい!本当に涙が出そうなくらいに温かかったです

手術してから、お腹が冷たくてすぐに体が冷えていたのが随分楽になりました

親から「お腹が冷えるのに」って言われたけど、体が冷えるとダメだってわかりました

看護婦さんにも「湯たんぽ使うといいわよ」って後から言われたけど

ほんとに「お腹は冷やしてはいけない」んだって思いました

お腹を手で触って「温かい」って思ったら、それはお腹が冷えているという事だそうです

その場合は、お腹を温めてあげるといいそうです

この日、一緒に入院したおばあちゃんの最後の夜でした

元気になって退院していくのは嬉しい事だけど、なんだか寂しいですね

寒い寒いって言っていた私に、おばちゃん達が下着と腰巻をくれました

「下着は2枚はきなさい」って言われて2枚履きにして頂いた腰巻を巻いたら

温かい!本当に涙が出そうなくらいに温かかったです

手術してから、お腹が冷たくてすぐに体が冷えていたのが随分楽になりました

親から「お腹が冷えるのに」って言われたけど、体が冷えるとダメだってわかりました

看護婦さんにも「湯たんぽ使うといいわよ」って後から言われたけど

ほんとに「お腹は冷やしてはいけない」んだって思いました

お腹を手で触って「温かい」って思ったら、それはお腹が冷えているという事だそうです

その場合は、お腹を温めてあげるといいそうです

この日、一緒に入院したおばあちゃんの最後の夜でした

元気になって退院していくのは嬉しい事だけど、なんだか寂しいですね

タグ :広汎全摘手術

2011年01月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │手術・・・闘病記

がん患者学Ⅰ

長期生存患者たちに学ぶ「がん患者学Ⅰ」柳原和子著

この本は「がん患者のバイブル」と呼ばれています

この本の初版は2004年です

6年以上前に書かれているので、今の医療現場とは違うと思いますが、

この本を読んで感じた事はたとえどんな病気であれ自分自身が納得して治療を受ける事が

いかに大切かという事だと思いました

その中でもとりわけ「がん」って、特殊なのかもしれないなって思います

当時は「告知」もままらななかったと思います

そして治療方法を自分で選択する自由も今ほどあったとは思えません

でも、そんな中でも患者が選んでいるという事でした

ただ、この本の中には現在でも疑問視・否定されている治療方法やワクチンも書かれています

書かれてある治療方法をそのまま受け入れるのではなく、現在、病院にかかっているのであれば

医師や看護師の方に確認してください

この本は「がん患者のバイブル」と呼ばれています

この本の初版は2004年です

6年以上前に書かれているので、今の医療現場とは違うと思いますが、

この本を読んで感じた事はたとえどんな病気であれ自分自身が納得して治療を受ける事が

いかに大切かという事だと思いました

その中でもとりわけ「がん」って、特殊なのかもしれないなって思います

当時は「告知」もままらななかったと思います

そして治療方法を自分で選択する自由も今ほどあったとは思えません

でも、そんな中でも患者が選んでいるという事でした

ただ、この本の中には現在でも疑問視・否定されている治療方法やワクチンも書かれています

書かれてある治療方法をそのまま受け入れるのではなく、現在、病院にかかっているのであれば

医師や看護師の方に確認してください

2011年01月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

骨髄バンクドナー登録

骨髄バンクドナー登録のチラシをもらいました

この病気になってからですが、骨髄バンクや臍帯血って言葉を聞きます

前にも患者さんから骨髄移植ができたから治ったのよって聞いたけれど、

それって反対に考えれば、骨髄移植ができなかったら治らなかったって事?って思いました

治る方法があるのなら受けたいですよね

私は産まれた時に「肺血症」になりました。親は「あきらめてください」と医師から言われたそうですが

その時に「もしかしたら」と治療を受けて治りました

(骨髄移植ではありませんが詳しい事はわかりません)

助かる望みがある治療がある。というのは、家族や患者にとってすごい事です

「治療がありません」と言われることや「病名がわからない」というのは実はとてもつらいことです

私は沢山の人から血液を分けてもらって助かりました

私の親は、献血ができない私にかわってずっと献血をしています

助けてもらった人は、その恩は一生忘れないと思います

こちらは骨髄バンク登録に興味のある方は参考にしてください

骨髄バンクHP:http://www.jmdp.or.jp/

骨髄バンクのコミュニティHP:http://www.donorsnet.jp/index.html

この病気になってからですが、骨髄バンクや臍帯血って言葉を聞きます

前にも患者さんから骨髄移植ができたから治ったのよって聞いたけれど、

それって反対に考えれば、骨髄移植ができなかったら治らなかったって事?って思いました

治る方法があるのなら受けたいですよね

私は産まれた時に「肺血症」になりました。親は「あきらめてください」と医師から言われたそうですが

その時に「もしかしたら」と治療を受けて治りました

(骨髄移植ではありませんが詳しい事はわかりません)

助かる望みがある治療がある。というのは、家族や患者にとってすごい事です

「治療がありません」と言われることや「病名がわからない」というのは実はとてもつらいことです

私は沢山の人から血液を分けてもらって助かりました

私の親は、献血ができない私にかわってずっと献血をしています

助けてもらった人は、その恩は一生忘れないと思います

こちらは骨髄バンク登録に興味のある方は参考にしてください

骨髄バンクHP:http://www.jmdp.or.jp/

骨髄バンクのコミュニティHP:http://www.donorsnet.jp/index.html

タグ :骨髄バンクドナー登録