スポンサーリンク

医者の言いなりにならない「がん患者学」

医者の言いなりにならない「がん患者学」

内容紹介

誤った「常識」があなたを「がん難民」にする!

表面に見える「治療成績」で病院を選んでいないか

「余命」マニュアルに沿って宣告しているだけの「余命」とは!?

がん患者のあなたの名前を忘れる主治医はいい加減なのか?

抗がん剤はがん細胞を殺すが、増殖を抑えることはできない

専門外には思いのほか疎い「専門医」。氾濫する情報に惑わされずに病と向き合うには

優秀だと言われる医師ほど、専門分野に特化しています。逆に言えば、専門以外の分野では、極めて素人である場合が多いのです。したがって、「がん専門医」が書いた「がんの本」でも、その医師が担当する分野が何かを見極めてから、内容を判断することが必要です。

「インフォームド・コンセント」という言葉が一般的になったように、医師は患者に正確に現状を報告し、患者さんの意思を確認して治療に入ります。そのため、最終的には、治療の選択は患者さん自身にかかってくるのです。

医師や科学者と患者さんの間には、厳然とした言葉の壁が存在し、医師や科学者のほとんどは、基礎知識のない患者さんとは「通訳」を介さずには会話ができません。多くの患者さんは「理解している」のではなく、「受け入れて信じている」のです。「サイエンスライター」としての私の役割は、この間の「通訳」に他なりません。

●患者会の存在は何を求めるものか

●早期がんと進行がんは紙一重

●患者は医師を選べない

●患者と医師の「思いの食い違い」

●セカンドオピニオンは専門医に

●標準治療でどこまで治せる

●医療格差を生む自由診療の医療費

●抗がん剤はなぜ効かなくなるのか

●「元気ながん難民」って?

●科学の進歩に合っていない治験

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=272728

2012年09月30日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

3年目の私

仙台から帰ってきて、3年目が来ました

今考えてみると、1年目の私は「怒り」でした

そして、2年目の私は「あせり」でした

3年目が来た今は、何だろう?と考えました

がんを告知されてから、本当の意味で「自分とは」「生きるとは」「死とは」と考えた気がします

自分ががん患者になったことで、色々な人と出合って少しだけれど、その人たちの人生に触れた気がします

人はつらい時にこそ、その人がわかる気がします

2度の入院やその後も色んな人と出逢って、どんなに自分が厳しい立場にいても

相手を思いやることができる人っているんだなって思いました

退院後、色んな患者会の代表の方と話をする機会がありました

その時に、私にこれほどの強さや情熱、そして支えてくれる人がいるのかなって思いました

そして、長く続けることの難しさや厳しさを感じて、自分にはこういう立場は無理だなって思った

そんな時にある代表の方に「みんな違って、みんないい」と言ってもらって

なんだか自分が思っていた「何かしなくては」という感情よりも

むしろ「今は、自分自身がちゃんと自分の足で立つことかも」と思いました

ただ、その時に1つだけ決めた事は「ブログを続けること」でした

私が入院している時に婦長さんから「あなたブログを書きなさい」と言われていました

「あなたのような体験をしている人はなかなかいないんだから、書いて発信していきなさい」と何度も言われました。その時は「そんな事は無理」と思っていたけれど、私が出会った「生きたくても生きれなかった人たち」を思うと、芸能人や文化人でもない普通の、でも一生懸命に生きた彼女たちの言葉を伝える人がいなくてはいけないんじゃないかなって思った

でもブログを書いてみて色んな事がありました

ちょっと怖い思いもしたし、やめたいと思ったこともあります

でも、わたしが「生きていること」「書くこと」で誰かを勇気づけられるなら書いていこうって思った

そして何より自分自身が元気をもらっている気がします

そして今は「誰かを助けたい」と思うのではなく、一緒にいたいと思ってもらえる人になりたいって思います。それは「助けてあげたい」という気持ちは、どこかでその人よりも自分が上にいる気がして、何かできる訳でも無い私がいうのは、違うような気がしたからです

そして人は強いものなんだと思ったからです

自分よりもはるかに大変な状態の人や大変な病気を抱えたお年寄りであっても、

私が「がん体験者」だと知ると一生懸命に励ましてくれる人に何人にも出会いました

3年目検診の後で、病院の前のバス停でバスを待っている時に81歳のおばあちゃんに

「お姉ちゃん、定禅寺通りに行くバスってどれ?」と聞かれました

といっても仙台市民でもない私も「う~~ん、多分これ」と言って、2人でベンチで話していました

おばあちゃんは、去年、福島から仙台の娘さんの元に来たらしく都会に慣れないこと、いつも娘さんに怒られていること、そして何年か前に大腸がんで手術をして、次は肝臓がんになって、今度は肺がんになって内視鏡手術をするという話をしてくれました。私が「おばあちゃん、仲間だね」っていうと、少し間をおいてからものすごく驚いた顔をして、でもその言葉の意味がわかったみたいで「お姉ちゃん、大丈夫よ。私ね、色んな人を見て来たからわかるんだけど、大変な人はね顔つきが違うの。あなた綺麗な顔してるから、絶対に大丈夫。」と何度も励ましてくれました。「ありがとうね」といって一緒のバスに乗って、私は1つ前のバス停で降りました

こんな時に私は「自分でよかった」って思います

初対面のしかも何も知らない人に「私は、がん体験者です」って言うことって、難しいと思う

でも、たったそれだけを言ってしまえば、どんなに長く話をするよりも分かり合えることもあると思います

その伝えかたも同じ病気の人なら「仲間だね」でもわかってもらえると思うし、色々あると思います

そして、こんなに若くて綺麗な(ここは愛嬌で)「がん患者」だっているんだよって言ってもいいんじゃないのかなって思う

前は同情されるから嫌。って思っていたけれど、おばあちゃんみたいに自分のほうが大変やんって思うような人でも一生懸命に励ましてくれたりするのを見て、元気をもらうことが沢山あった

K大学病院から仙台の東北大に転院を決めた日に出逢ったおばあちゃんもそうだった

待合室で自分の乳がんの発見から、抗がん剤治療で指先が黒くなってしまったという話まで

色んな話をしてくれた。私が「この病院は、今日が最後なの。次は仙台に行く」と言って

エレベーターで降りて私は1階へ、おばあちゃんは地下へと別々に降りました

別れ際に「お姉ちゃん、大丈夫だからね。絶対に大丈夫だから」と何度も何度も大きく手を振って言ってくれました。何だか涙が止まらなかった・・・

もう2度と会うことはないだろうけど、今日、この場所で会えてよかったって思った

そして、そういう人を忘れたくないって思った

だから、今は書いているのかなって・・・思う

3年目の私は、これを書きながらも下痢をしています

お腹の痛みで目が覚めたのが12時半でした。そして、今が3時・・・

さっき、5回目のトイレに行って来ました(今日は水曜日です)

それでも、私はちゃんと生きています

追伸:子どもの頃、岸田今日子さんのムーミンが大好きでした

その中でも、黒いびと~~ん、びと~~んって飛んでた子とニョロニョロと

性悪だけどなぜか憎めないミィが特に好きでした。

最近はミィが好きっていうと「似てる~」と言われます。なので写真もミィにしてます

2012年09月29日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ

好き嫌い?

会社の子とランチを食べに行く時に『すももさんは好き嫌いが多くて大変でしょ』と言われた

「えええ??好き嫌いって??なんで??」と聞くと「だって食べれないものが多いでしょ」と・・・

う~~ん、私のは好き嫌いではなくて『アレルギー』なんだけど・・・と思った

食べたくても食べれないものが増えてしまって、しかも唇が腫れたりするから怖くて食べれないのであって、好き嫌いなんじゃないんだけど・・・と悲しくなってしまった

とりあえず彼女には『好き嫌い』ではなく『アレルギー』と納得してもらいました

その事があった時に、ふと思い出したことがあります

友達で好き嫌いが多い?人がいます

彼女の場合、好き嫌いの表現が激しいというか私には理解できないことがありました

彼女の家にしばらく居た時に、親戚の叔母さん(母の姉)が孫を連れてきました

中学生と小学生の孫2人はスイカを食べながら、私たちは取れたてのトウモロコシを頂いてました

その後、お姉さんが「嫁さんが、きゅうりの浅漬け作ったから食べて」とくれました

孫もスイカを食べ終えていたので(孫は、そのお嫁さんの子どもたち)一緒に頂くことになりました

孫が「美味しいね」といって食べていたので、私も「美味しいね」と食べていたのですが・・・

友達が1口食べた瞬間、そのキュウリを吐き出しました

えええ???と思った時には「こんなの食べれない 」と大騒ぎになっていました

」と大騒ぎになっていました

あっけに取られた私は「なんで??美味しいやん??」と言ったのですが・・・

彼女は、これがいかに自分にとって美味しくないか。と得々と言い始めました

吐き出した事にも、びっくりしたけれど、何よりもそこにそれを届けてくれたお姑さんと孫がいるのにと思ったら、私は何だか悲しくなりました

自分とは合わない味付けだったのかもしれないけれど、少なくとも私には吐き出すほどではないと思ったし、もし、吐き出すにしてもこっそりすればいいのに・・・と思った

私が「何も吐き出さなくても・・・」と言うのを聞いて「あなただって好き嫌いあるでしょ。それと一緒でしょ」と怒った声で言うのを聞いて、わたしなら出しはしないなって思った

ドラマ大好きの彼女の「好き嫌い?」は、俳優さんにもあって、ある男優さんを見て「こんな人、テレビにでなきゃいいのに」というので「なんで?」と聞くと「この人、嫌な役ばっかりやるから嫌なのよね」というのを聞いて「でも、それって役でこの人の問題じゃないでしょ??」というと「そんなことないわ、きっとこの人って、そういう人なのよ」と言われて、びっくりしてしまった

女優さんにも、それはあって最近はモデル出身の人も多くて「何がきっかけ」で出てきた人かわからない人がいますが、ある女優さんを「この人は、モデルなの?」と聞かれて「うん、でも多分彼女はお父さんが有名人だったよ」というと「だからね」という話になった

「なんで、こんな人がドラマに出てるのか不思議だったのよ」と・・・

私は別に、なんとも思わない人だったし、そもそもドラマなんて嫌なら見なきゃいいと思ってたんだけど、彼女にしてみたら、自分が好きなドラマに嫌な俳優さんが出ているのが気に入らないという話らしい

でも、それってどんな場所でもある話だと思うし、案外、素の俳優さんっていい人かもって思うんだけど・・・と思った

彼女は、普段はとても穏やかでいい人なんだけれど、この1件も含めて「こだわり」が強すぎる気がしました。強すぎるこだわりって、ちょっと違和感を感じてしまいます

そこまでこだわらなくても「まあ、いいっか」っていう気持ちでいいんじゃないのかな?って思う私でした

「えええ??好き嫌いって??なんで??」と聞くと「だって食べれないものが多いでしょ」と・・・

う~~ん、私のは好き嫌いではなくて『アレルギー』なんだけど・・・と思った

食べたくても食べれないものが増えてしまって、しかも唇が腫れたりするから怖くて食べれないのであって、好き嫌いなんじゃないんだけど・・・と悲しくなってしまった

とりあえず彼女には『好き嫌い』ではなく『アレルギー』と納得してもらいました

その事があった時に、ふと思い出したことがあります

友達で好き嫌いが多い?人がいます

彼女の場合、好き嫌いの表現が激しいというか私には理解できないことがありました

彼女の家にしばらく居た時に、親戚の叔母さん(母の姉)が孫を連れてきました

中学生と小学生の孫2人はスイカを食べながら、私たちは取れたてのトウモロコシを頂いてました

その後、お姉さんが「嫁さんが、きゅうりの浅漬け作ったから食べて」とくれました

孫もスイカを食べ終えていたので(孫は、そのお嫁さんの子どもたち)一緒に頂くことになりました

孫が「美味しいね」といって食べていたので、私も「美味しいね」と食べていたのですが・・・

友達が1口食べた瞬間、そのキュウリを吐き出しました

えええ???と思った時には「こんなの食べれない

」と大騒ぎになっていました

」と大騒ぎになっていましたあっけに取られた私は「なんで??美味しいやん??」と言ったのですが・・・

彼女は、これがいかに自分にとって美味しくないか。と得々と言い始めました

吐き出した事にも、びっくりしたけれど、何よりもそこにそれを届けてくれたお姑さんと孫がいるのにと思ったら、私は何だか悲しくなりました

自分とは合わない味付けだったのかもしれないけれど、少なくとも私には吐き出すほどではないと思ったし、もし、吐き出すにしてもこっそりすればいいのに・・・と思った

私が「何も吐き出さなくても・・・」と言うのを聞いて「あなただって好き嫌いあるでしょ。それと一緒でしょ」と怒った声で言うのを聞いて、わたしなら出しはしないなって思った

ドラマ大好きの彼女の「好き嫌い?」は、俳優さんにもあって、ある男優さんを見て「こんな人、テレビにでなきゃいいのに」というので「なんで?」と聞くと「この人、嫌な役ばっかりやるから嫌なのよね」というのを聞いて「でも、それって役でこの人の問題じゃないでしょ??」というと「そんなことないわ、きっとこの人って、そういう人なのよ」と言われて、びっくりしてしまった

女優さんにも、それはあって最近はモデル出身の人も多くて「何がきっかけ」で出てきた人かわからない人がいますが、ある女優さんを「この人は、モデルなの?」と聞かれて「うん、でも多分彼女はお父さんが有名人だったよ」というと「だからね」という話になった

「なんで、こんな人がドラマに出てるのか不思議だったのよ」と・・・

私は別に、なんとも思わない人だったし、そもそもドラマなんて嫌なら見なきゃいいと思ってたんだけど、彼女にしてみたら、自分が好きなドラマに嫌な俳優さんが出ているのが気に入らないという話らしい

でも、それってどんな場所でもある話だと思うし、案外、素の俳優さんっていい人かもって思うんだけど・・・と思った

彼女は、普段はとても穏やかでいい人なんだけれど、この1件も含めて「こだわり」が強すぎる気がしました。強すぎるこだわりって、ちょっと違和感を感じてしまいます

そこまでこだわらなくても「まあ、いいっか」っていう気持ちでいいんじゃないのかな?って思う私でした

2012年09月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

ねばならないの私。

新しい人が来て何日かな?明るくていい人なんだけど・・・

自分の中で『ねばならないの私』がいる事に気がついた・・・

本当はもっと大きな気持ちで。とか考えているんだけれど・・・ダメやわ~~~

彼女は私が今まで出会った人の中でも1・2位を争うほどミスが多い・・・

というか、彼女以上の人に出会ったことが無いというのが正解かな

最初に一通りの仕事の流れと図面の説明をしたんだけれど

先日、その資料をもらっていないといい始めた

『最初の日に説明した時に渡したでしょ』といっても、図面と資料を入れた箱を確認するでもなく

ただ1言『もらってないです~~ぅ 』・・・・・いやいや、ちゃんと確認してから言おうよ・・・・・

』・・・・・いやいや、ちゃんと確認してから言おうよ・・・・・

で、結局、その後も確認することなくそのままです

そういうところは沢山あって、先週、エクセルでデータと印刷したものを渡しているのに

昨日になって私が印刷して貼っていたものを見て「私も、こういうのが欲し~~ぃ 」といい始める・・・

」といい始める・・・

「それって、私がデータで渡したでしょ」と言っても、きょとんとした顔でわかっていないし

もらったものは、きちんと確認しましょうね。。。

これって年齢の問題なのだろうか??と思ったけれど、私よりも年下だけれど

他の派遣さんとは年齢も近いから、それはやはり個人差の問題か。と思った

全てがこんな感じだから、図面も間違いがとっても多い・・・

注意事項を付箋に書いて「ここは、こういう風に直してね」と理由もつけているんだけれど

書いてある事しかやらなくて、書いてある意味を全く理解してないから何かちょっと変わると

そこが全部、間違えている・・・・という残念な結果になっています

正直なところ私自身彼女に仕事をお願いして、間違いを見つけても「自分で直すほうが早いからいい」と思ってやってしまいます

結局、これだから覚えないんだろうけど・・・とはわかるんだけど、あまりにも基本的な間違いが多いのと

言うのもちょっとという事が多すぎて、注意する気にもなれなくなっています

そもそも、同じ立場で働いている派遣が派遣に仕事を教えるというのもちょっと違うし・・・

前の人は本当に「いった事だけ」しかやらない人だったけれど、今回の彼女は積極的にやろうとはしてくれるんだけど、お願いしていないものまでやろうとして「何で??」という事も・・・

彼女を見ていて、CADオペで働くなら、せめて基本的な事はできなきゃ・・・とか、基本的な図面くらいはみてもらわないとって思ったり、何より、自分が触った図面がどれだったか。とか、なぜこういう修正をしているのか。くらいは理解してくれないかな?と思ったりしている私がいます(説明したものに関して)

これって私の中の『ねばならない思考の私』なのかなって思った

あ~~あ、そんなにすごい人でなくっていいの~~~

普通の人でいいの~~~~

普通にCADができて、普通に理解してくれて、普通くらいの記憶力を持っていて欲しいの

と、毎日思っている私でした。。。

自分の中で『ねばならないの私』がいる事に気がついた・・・

本当はもっと大きな気持ちで。とか考えているんだけれど・・・ダメやわ~~~

彼女は私が今まで出会った人の中でも1・2位を争うほどミスが多い・・・

というか、彼女以上の人に出会ったことが無いというのが正解かな

最初に一通りの仕事の流れと図面の説明をしたんだけれど

先日、その資料をもらっていないといい始めた

『最初の日に説明した時に渡したでしょ』といっても、図面と資料を入れた箱を確認するでもなく

ただ1言『もらってないです~~ぅ

』・・・・・いやいや、ちゃんと確認してから言おうよ・・・・・

』・・・・・いやいや、ちゃんと確認してから言おうよ・・・・・で、結局、その後も確認することなくそのままです

そういうところは沢山あって、先週、エクセルでデータと印刷したものを渡しているのに

昨日になって私が印刷して貼っていたものを見て「私も、こういうのが欲し~~ぃ

」といい始める・・・

」といい始める・・・「それって、私がデータで渡したでしょ」と言っても、きょとんとした顔でわかっていないし

もらったものは、きちんと確認しましょうね。。。

これって年齢の問題なのだろうか??と思ったけれど、私よりも年下だけれど

他の派遣さんとは年齢も近いから、それはやはり個人差の問題か。と思った

全てがこんな感じだから、図面も間違いがとっても多い・・・

注意事項を付箋に書いて「ここは、こういう風に直してね」と理由もつけているんだけれど

書いてある事しかやらなくて、書いてある意味を全く理解してないから何かちょっと変わると

そこが全部、間違えている・・・・という残念な結果になっています

正直なところ私自身彼女に仕事をお願いして、間違いを見つけても「自分で直すほうが早いからいい」と思ってやってしまいます

結局、これだから覚えないんだろうけど・・・とはわかるんだけど、あまりにも基本的な間違いが多いのと

言うのもちょっとという事が多すぎて、注意する気にもなれなくなっています

そもそも、同じ立場で働いている派遣が派遣に仕事を教えるというのもちょっと違うし・・・

前の人は本当に「いった事だけ」しかやらない人だったけれど、今回の彼女は積極的にやろうとはしてくれるんだけど、お願いしていないものまでやろうとして「何で??」という事も・・・

彼女を見ていて、CADオペで働くなら、せめて基本的な事はできなきゃ・・・とか、基本的な図面くらいはみてもらわないとって思ったり、何より、自分が触った図面がどれだったか。とか、なぜこういう修正をしているのか。くらいは理解してくれないかな?と思ったりしている私がいます(説明したものに関して)

これって私の中の『ねばならない思考の私』なのかなって思った

あ~~あ、そんなにすごい人でなくっていいの~~~

普通の人でいいの~~~~

普通にCADができて、普通に理解してくれて、普通くらいの記憶力を持っていて欲しいの

と、毎日思っている私でした。。。

2012年09月27日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんと仕事

死と不安を乗り越える: 「医活」納得のいく医療との出会い方

死と不安を乗り越える: 「医活」納得のいく医療との出会い方

1976年生まれ。茨城県出身。岐阜大学医学部卒業。緩和医療医。日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本尊厳死協会リビングウィル (LW)受容協力医師、2006年度笹川医学医療研究財団ホスピス緩和ケアドクター養成コース修了。内科専門研修後、日本最年少のホスピス医(当時)の一 人として京都市左京区の日本バプテスト病院ホスピスに勤務したのち、2008年より東京都世田谷区の入院設備のある往診クリニック(在宅療養支援診療所) に勤務し、入院・在宅(往診)双方でがん患者・非がん患者を問わない終末期医療を実践、2010年6月から東邦大学医療センター大森病院緩和ケアセンター に所属し、緩和ケアチームを運営している(「BOOK著者紹介情報」より)

「死ぬときに後悔すること25」大津秀一:http://miyabimari.tamaliver.jp/e137186.html

すべて、患者さんが教えてくれた終末期医療のこと:http://miyabimari.tamaliver.jp/e315145.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この先生の本は3冊目ですが、私がこの先生が好きなのは死生観というのかな

死に対する考え方が好きです

・・・・・もちろん多くの人は、好き好んで死にたいとは思わないだろう。

ただ、しかし、それは誰にも訪れてしまうのである。死を敗北としか思えないのならば、人は最後に必ず敗北で終わってしまう。同様に、愛する誰かを失うことが敗北なのであったら、人は生きている限り敗北し続け、そして最後に自分が敗北するという悲しい一生なのである。・・・・・(本文より)

ついつい「がんで死ぬ」というと、多くの人に死=敗北というイメージがある気がします

私の中では、そのイメージはアナウンサーの逸見政孝さんの言葉だった気がします

人生の絶頂期ともいえるほどの時に、がんに罹患して48歳という若さで

生きる事を望んで、でも結局はがんで亡くなってしまった彼の会見を思い出します

まだまだ生きれると思っていた年齢で「がん」で死ななくてはいけなかった彼の言葉は多くの人の心を揺さぶったと思います。

がん死=敗北。

でも、がん患者になった今、それも「人それぞれ」なのではないかな?と思います

多くはないけれど、何度か「死ぬなら、がんがいい」というのを聞いたことがあります

先日もお稽古の時に、50代の方が「脳卒中や心筋梗塞でいきなり亡くなるなら、私はがんがいいわ」と言われていました。ちょうど、友人を心筋梗塞?で亡くされた後らしく、残された家族を見て「少しでも余命のある病気がいい」と言われました

医師の中でも、そういう人がいます

たった1日でも余命があれば「さようなら」や「ありがとう」を言うことができるから。。。と

今、年間3万人以上の自殺者がいる時代になりました

生きる事だけでなく、いかに死ぬかも問われている時代になったのかな。と思います

※逸見政孝さんのことについては、こちらに詳しいことが書かれています

(この時の治療は現在の治療とも検査とも違います。現在の医療はもっと進んでいます)

逸見政孝氏のがん治療への疑問に答える:http://www5.ocn.ne.jp/~kmatsu/gan042itumi.htm

2012年09月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

更年期障害?

子宮体がんや子宮頸がんや卵巣がんに乳がんといった女性特有のがんになると

(乳がんは、男性もなりますが)子宮を取ったり乳房を取ってしまったりします

卵巣を取ってしまうと「卵巣欠落症」という更年期によく似た症状がでます

また乳がんの人は、女性ホルモンを抑えてしまうので、やはり同じような症状がでてきます

現在、子宮頸がんではできるだけ卵巣を残しておくようにしています

その時に、放射線治療を受ける可能性のある人は照射で卵巣の機能がなくならないように

「卵巣吊り上げ式」にしておく方法もあります

でも、やっぱり年齢が高くなると普通に更年期になります

「更年期かも?」と感じたら、やってみてください

クッパーマン指数:更年期障害を他覚的に表す

強い:3、中:2、弱い:1、なし:0で採点します

1:顔が熱くなる

2:汗をかきやすい

3:腰や手足が冷える

4:息切れがする

5:手足がしびれる

6:手・足の感覚が鈍い

7:夜がなかなか寝付けない

8:夜眠ってもすぐ眼をさます

9:興奮しやすい

10:神経質である

11:つまらないことでくよくよする

12:憂鬱になることが多い

13:めまいや吐き気がある

14:疲れやすい

15:肩こり・腰痛・手足の節々の痛みがある

16:頭が痛い

17:心臓の動機がある

18:皮膚をアリがはうような感じ

足し算の合計:35以上(重症)、21~34(中等症)、16~20(軽症)

◆卵巣欠落症

卵巣摘出の手術後に見られます。卵巣からのホルモンが出なくなるのが原因で起こりますが、症状は更年期障害とよく似ています。のぼせ、ほてり、肩こりなどといった自律神経失調症のような症状、それが進むと、イライラや不眠、不安、うつなどの精神神経症状、そしてさらに時間がたつと動脈硬化や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)のリスクが高くなります。 なお、この卵巣欠落症は、放射線療法でも起こります。子宮頸(けい)がんの治療で放射線療法を行うとき、卵巣が放射線のかかる場所にあると、その影響で卵巣の機能がなくなってしまうからです。

◆乳がんのホルモン療法

女性ホルモンの刺激によってがんが増殖するタイプの乳がんで行われる治療法。乳がんの手術後に、女性ホルモンの分泌や働きを抑える薬を投与してがんの増殖を防ぎます。

(乳がんは、男性もなりますが)子宮を取ったり乳房を取ってしまったりします

卵巣を取ってしまうと「卵巣欠落症」という更年期によく似た症状がでます

また乳がんの人は、女性ホルモンを抑えてしまうので、やはり同じような症状がでてきます

現在、子宮頸がんではできるだけ卵巣を残しておくようにしています

その時に、放射線治療を受ける可能性のある人は照射で卵巣の機能がなくならないように

「卵巣吊り上げ式」にしておく方法もあります

でも、やっぱり年齢が高くなると普通に更年期になります

「更年期かも?」と感じたら、やってみてください

クッパーマン指数:更年期障害を他覚的に表す

強い:3、中:2、弱い:1、なし:0で採点します

1:顔が熱くなる

2:汗をかきやすい

3:腰や手足が冷える

4:息切れがする

5:手足がしびれる

6:手・足の感覚が鈍い

7:夜がなかなか寝付けない

8:夜眠ってもすぐ眼をさます

9:興奮しやすい

10:神経質である

11:つまらないことでくよくよする

12:憂鬱になることが多い

13:めまいや吐き気がある

14:疲れやすい

15:肩こり・腰痛・手足の節々の痛みがある

16:頭が痛い

17:心臓の動機がある

18:皮膚をアリがはうような感じ

足し算の合計:35以上(重症)、21~34(中等症)、16~20(軽症)

◆卵巣欠落症

卵巣摘出の手術後に見られます。卵巣からのホルモンが出なくなるのが原因で起こりますが、症状は更年期障害とよく似ています。のぼせ、ほてり、肩こりなどといった自律神経失調症のような症状、それが進むと、イライラや不眠、不安、うつなどの精神神経症状、そしてさらに時間がたつと動脈硬化や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)のリスクが高くなります。 なお、この卵巣欠落症は、放射線療法でも起こります。子宮頸(けい)がんの治療で放射線療法を行うとき、卵巣が放射線のかかる場所にあると、その影響で卵巣の機能がなくなってしまうからです。

◆乳がんのホルモン療法

女性ホルモンの刺激によってがんが増殖するタイプの乳がんで行われる治療法。乳がんの手術後に、女性ホルモンの分泌や働きを抑える薬を投与してがんの増殖を防ぎます。

2012年09月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がん

卵巣がんの彼女

私が放射線治療で入院している時に、私の向かいのベットに卵巣がんの彼女が

抗がん剤治療でやってきました

私が「ドラッグラグ」を知るきっかけになった人です

彼女の事は、折りにふれて何度も書いています

それくらい彼女の存在は私にとってかけがえのない出会いだったと思います

卵巣がんの彼女は、最初の治療の時には私と同じ主治医でしたが

ある時、別の先生に変更されていたそうです

「先生に見放された気がした」と言うのを聞いて「それなら直接対決しなきゃ 」と私が言うと

」と私が言うと

「本当だね、文句言わなきゃ 」と言った彼女は、私のところに朝の診察に来た先生に

」と言った彼女は、私のところに朝の診察に来た先生に

直接対決して「悲しかった」と自分の気持ちを伝えました

その時、先生が「仕方がなかったとはいえ、申し訳なかった」といってくれたのを聞いて

「そういってもらってよかった」といって、私にもお礼を言ってくれました

彼女は、2泊3日の入院でしたが退院するまでの間、色んな話をしましたが

退院する時にも、同室の私たち3人に「今から、変身するからね~~、びっくりしないでね」と言ってからカーテンを閉めて、洋服を着替えて、それまでのバンダナから「カツラ」をかぶって大変身しました

その姿は、この人こんなに綺麗だったんだ と驚くほどの美人でした

と驚くほどの美人でした

同室の3人で「綺麗~~~ 」というと、でもカツラだからと恥ずかしそうに言っていたけれど、ほんとに彼女はとっても綺麗でした

」というと、でもカツラだからと恥ずかしそうに言っていたけれど、ほんとに彼女はとっても綺麗でした

カツラであるというのは女性にとってつらい事なのはわかります

でも、彼女のように「変身するよ~~驚かないでね」と明るく言ってもらえると、こっちも何て言えばいいの?と思うのではなくて「綺麗」と前向きな驚きが言えたんだと思います

彼女は色んな意味でわたしが目指す患者像でした

いつか彼女がこのブログに気がついてくれたらなって思います

今日は、カラーセラピスト養成講座の中級3の初回講座でした

先日、初級の人の前で発表をした時に、わたしが「恋愛=ピンク色」の話をした中で

治療後、えっちはできるかどうかを先輩患者さんに聞いたら、彼女が「友人の話」で

「蜂蜜使うといいよ」と教えてくれたんだけれど、わたしが「そんなん、あやしいプレイみたいやん(笑)」と言ったという話をしました

それを聞いた先生が「蜂蜜のことを短歌にしたの」と言うのを聞いて「えええ~~~」と驚きました

だって~~~「あやしいプレイ」だよ~~~って思った私でしたが、一体どんな短歌になったのか気になったので、今日、思い切って聞いてみました

そしたら、ブログの中で書いたのよという事でした

”蜂蜜で愛することができるのよカラリと話す子宮癌の友”

私が主催するカラーセラピー講座にもがん治療中の生徒さんがいらっしゃいます。ワークショップの中でご自分の体験や気持ちをあっけらかんと話されるので、逆に周囲が元気をいただくほど。・・・・・

ほほほ~~~~これは、教えてもらった友達にも言わなきゃね って思った私でした

って思った私でした

でも、本当はこれっていい話だなって思っていました

がん患者だからって、えっちをしてはいけないわけじゃないんだけれど

どうしても患者同士でも、そういう話ってタブーになっていると思います

それよりももっと話せなくなるのが、パートナーかもって思いました

それを話せているっていいなって思いました

そして、私にもこういう話ができる「がん友」さんがいてよかったって思います

わたしが放射線科医に「先生、わたしえっちできる?」って聞いた時に、先生からは

「そういう話は、僕じゃなくって婦人科の女性の先生のほうがいいんじゃない」と言われました

でも、私としては肛門まで見せた先生なので「何言ってるんですか」といって教えてもらいました

ただ医療従事者であっても、やっぱり患者とそういう話をするのはまだまだ難しいんだと思います

私はたった1人で仙台に行きました。

でも沢山の人に助けてもらったし、医師にも患者さんにも恵まれていたと思います

「変身するわよ~~」と言っていた彼女も、亡くなってしまった人たちも

みんなみんな、わたしに命を繋いでくれた人たちだと思います

だからこそ私は「生かされている」のではなく「生きている」んだと言いたい

そんな私の気持ちと同じことが先生の短歌で書かれていました

”君がいてくれたからこそ我病ひ受け止めることできた幸せ”

あの時、わたしの側にいてくれた彼はわたしの元から去ってしまったけれど

今の私には支えてくれる、がん友さん達がいます

でも次は、ちゃんと私を愛してくれる人を見つけようと思っています

”乳房(にゅうぼう)をひとつ失くした我もまた水蜜桃のごとく愛され”

もしかしたら文章では、とっても表現しにくい事なのかもしれないけれど

五・七・五・七・七の世界になると、また違って見える気がしました

フィーメールカラー:http://ameblo.jp/female-color/

抗がん剤治療でやってきました

私が「ドラッグラグ」を知るきっかけになった人です

彼女の事は、折りにふれて何度も書いています

それくらい彼女の存在は私にとってかけがえのない出会いだったと思います

卵巣がんの彼女は、最初の治療の時には私と同じ主治医でしたが

ある時、別の先生に変更されていたそうです

「先生に見放された気がした」と言うのを聞いて「それなら直接対決しなきゃ

」と私が言うと

」と私が言うと「本当だね、文句言わなきゃ

」と言った彼女は、私のところに朝の診察に来た先生に

」と言った彼女は、私のところに朝の診察に来た先生に直接対決して「悲しかった」と自分の気持ちを伝えました

その時、先生が「仕方がなかったとはいえ、申し訳なかった」といってくれたのを聞いて

「そういってもらってよかった」といって、私にもお礼を言ってくれました

彼女は、2泊3日の入院でしたが退院するまでの間、色んな話をしましたが

退院する時にも、同室の私たち3人に「今から、変身するからね~~、びっくりしないでね」と言ってからカーテンを閉めて、洋服を着替えて、それまでのバンダナから「カツラ」をかぶって大変身しました

その姿は、この人こんなに綺麗だったんだ

と驚くほどの美人でした

と驚くほどの美人でした同室の3人で「綺麗~~~

」というと、でもカツラだからと恥ずかしそうに言っていたけれど、ほんとに彼女はとっても綺麗でした

」というと、でもカツラだからと恥ずかしそうに言っていたけれど、ほんとに彼女はとっても綺麗でしたカツラであるというのは女性にとってつらい事なのはわかります

でも、彼女のように「変身するよ~~驚かないでね」と明るく言ってもらえると、こっちも何て言えばいいの?と思うのではなくて「綺麗」と前向きな驚きが言えたんだと思います

彼女は色んな意味でわたしが目指す患者像でした

いつか彼女がこのブログに気がついてくれたらなって思います

今日は、カラーセラピスト養成講座の中級3の初回講座でした

先日、初級の人の前で発表をした時に、わたしが「恋愛=ピンク色」の話をした中で

治療後、えっちはできるかどうかを先輩患者さんに聞いたら、彼女が「友人の話」で

「蜂蜜使うといいよ」と教えてくれたんだけれど、わたしが「そんなん、あやしいプレイみたいやん(笑)」と言ったという話をしました

それを聞いた先生が「蜂蜜のことを短歌にしたの」と言うのを聞いて「えええ~~~」と驚きました

だって~~~「あやしいプレイ」だよ~~~って思った私でしたが、一体どんな短歌になったのか気になったので、今日、思い切って聞いてみました

そしたら、ブログの中で書いたのよという事でした

”蜂蜜で愛することができるのよカラリと話す子宮癌の友”

私が主催するカラーセラピー講座にもがん治療中の生徒さんがいらっしゃいます。ワークショップの中でご自分の体験や気持ちをあっけらかんと話されるので、逆に周囲が元気をいただくほど。・・・・・

ほほほ~~~~これは、教えてもらった友達にも言わなきゃね

って思った私でした

って思った私でしたでも、本当はこれっていい話だなって思っていました

がん患者だからって、えっちをしてはいけないわけじゃないんだけれど

どうしても患者同士でも、そういう話ってタブーになっていると思います

それよりももっと話せなくなるのが、パートナーかもって思いました

それを話せているっていいなって思いました

そして、私にもこういう話ができる「がん友」さんがいてよかったって思います

わたしが放射線科医に「先生、わたしえっちできる?」って聞いた時に、先生からは

「そういう話は、僕じゃなくって婦人科の女性の先生のほうがいいんじゃない」と言われました

でも、私としては肛門まで見せた先生なので「何言ってるんですか」といって教えてもらいました

ただ医療従事者であっても、やっぱり患者とそういう話をするのはまだまだ難しいんだと思います

私はたった1人で仙台に行きました。

でも沢山の人に助けてもらったし、医師にも患者さんにも恵まれていたと思います

「変身するわよ~~」と言っていた彼女も、亡くなってしまった人たちも

みんなみんな、わたしに命を繋いでくれた人たちだと思います

だからこそ私は「生かされている」のではなく「生きている」んだと言いたい

そんな私の気持ちと同じことが先生の短歌で書かれていました

”君がいてくれたからこそ我病ひ受け止めることできた幸せ”

あの時、わたしの側にいてくれた彼はわたしの元から去ってしまったけれど

今の私には支えてくれる、がん友さん達がいます

でも次は、ちゃんと私を愛してくれる人を見つけようと思っています

”乳房(にゅうぼう)をひとつ失くした我もまた水蜜桃のごとく愛され”

もしかしたら文章では、とっても表現しにくい事なのかもしれないけれど

五・七・五・七・七の世界になると、また違って見える気がしました

フィーメールカラー:http://ameblo.jp/female-color/

2012年09月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │がんとこころ

女性のがん心のケア―乳がん・子宮がん・卵巣がん・大腸がん

女性のがん心のケア―乳がん・子宮がん・卵巣がん・大腸がん (名医の診察室)

がん患者さんの「心の悩みや痛み」は、抗がん剤の副作用よりもつらい…日本にはまだ数十名しかいない、精神腫瘍学の第一人者が、わかりやすく教えてくれる、がん患者の「心の治療」の最前線。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 2010年05月10日: 「遺族の痛みに寄り添う」インタビュー記事が朝日新聞夕刊に掲載されました。

朝日新聞夕刊 2010.05.10

原文:

がんで家族を亡くす。そのつらさに寄り添う「遺族外来」が、埼玉医科大学国際医療センターにある。担当医の大西秀樹教授は「こうしたら?」といった助言はしない。遺族自身が悲しみを語ることを通じ、回復の手がかりをつかむのを待つ。(磯村健太郎)

--遺族外来は全国でも珍しい試みです。健康保険が適用される「精神腫瘍(しゅよう)科」という分野なのですね。

私は、もともとは精神科医です。精神腫瘍科とは、がん患者の精神的なつらさを治療するところで、ここでは家族も診ます。家族は「第2の患者」と呼ばれます。不安や孤独感にさいなまれ、「どうしていいかわからない」という方がいる。

さらに、ご遺族になったあとも親類に「なぜ早く、がんと気づかなかったの」と言われたり、葬儀のストレスが加わったり・・・・・・。患者さん本人が亡くなったからといって、ご家族の診療は終わり、とはいかない。そのために遺族外来があるのです。うつ病の方も多く、初診時で約4割を占めます。

--どんなようすですか?

例えば同世代の夫婦を見て、ねたんでしまう。そんな自分がいやで落ち込む方がいる。あるいは「記念日反応」といって、がん告知の日や命日などに気分が沈んでいくことがあるんですよ。桜が咲いているのを見て、「ああ、この季節に化学療法が始まったな」などと思い出す人もいます。

よく「持っていかれた」とおっしゃる。なすすべもなかったという無力感。「もっと何かできなかっただろうか」という後悔。でも百%のケアなんてあり得ません。みなさん、実際は十分すぎるほど気づかいされていますよ。

--心がけていることは?

(倒れてきそうな人の肩に片手を当てるしぐさをしながら)そっと支える、という感じでしょうか。大事なのは、私の考えを押し付けないこと。何でも話してもらえる雰囲気づくりに努めます。そうするうちに、だんだんと深い話になっていきます。何年もたって「実は・・・・・・」と、だれにも言えなかったことを口にする方もいる。

60代の女性が夫を亡くし、通院していました。あるとき自宅で(4人組のボーカルグループ)イル・ディーボの静かな音楽を聴いていた。そのとき、ふと宇宙の広がりを感じ、「どこかに、夫はいる」という感覚を持ったとおっしゃるんです。これを「意味の再構成」といいます。故人との新たな関係性をその人なりに組み立てていくことです。「いないけど、いる」と表現した人もいます。そのような「つながる感覚」がでてくるといいんです。

--大切な人を亡くした人が身近にいたら、どう接すればいいのでしょう。

例えば、つい「大往生だったじゃないの」と言ってしまいそうですが、これはいけません。どんなに高齢であっても、ご遺族はつらいんです。むしろ、さりげない行動がうれしかったとおっしゃる。お弁当を持ってきてくれたとか、何も言わずにそばにいてくれたとか。安心感につながるようです。そうしたことを、社会的に広く知ってもらいたいと思っています。

大西秀樹先生のウェブサイト:http://www.e-oishasan.net/site/onishi/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

去年読んだ『がん患者の心を救う―精神腫瘍医の現場から』という本の中で

サイコオンコロジー(精神腫瘍学)という聞きなれない言葉を知りました

がん患者の心を救うは、全般的ながんについてでしたが今回は「女性のがん」という

性に関わるがんについて書かれたものでした

このブログでも何度も何度も書いていますが、性に関わるがんは男性性・女性性の区別なく

患者にとって大きな悩みの元になる気がします

そしてそれをきっかけに「うつ状態」になる患者さんの数は半数以上と言われています

それなのに、まだ精神腫瘍科医という先生がいる病院は、あまりありません

こんなにがん患者がいて、男性の2人に1人、女性の3人に1人ががんで死亡すると言っている時代にです

まだまだ現場は追いついていないんだなって思いました

これからは、患者が患者をサポートする時代になると思います(ピアサポーター)

患者さんが、気軽に精神腫瘍科医にかかれる時代がくるのは、少しかかりそうです

私がこの先生の言葉の中でいいなと思ったのが、がんの悩みについてです

がん患者の悩みは、1人称の悩み

がん患者の家族の悩みは、2人称の悩み

そして、医師や友人は3人称の悩み。と書かれていました

詳しいことはこちらに書いています:http://miyabimari.tamaliver.jp/e201109.html

1年前の私の言葉だけれど「ああ、あの時こう考えていたんだな」と思いました

矛盾があるかもしれないけれど、1年前の私も、今の私も、やっぱり私です

よかったら、読んでみてください

2012年09月23日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

心の病気にならない色彩セラピー

心の病気にならない色彩セラピー

現代社会は、ストレス社会である。精神的ストレスによるうつ病、適応障害、神経症、心身症などの急激な増加は、大きな社会問題になっている。本書は、そんな心の病気の原因となるストレスや不安を簡単に解消できる、「色彩セラピー」を紹介する一冊だ。

「色彩セラピー」とは、著者末永蒼生氏が創案したもので、心理療法の中の「色彩療法」を改良、進化させたものである。クレヨンを使って、「ぬり絵」や「落描き」を行うことで、ストレス解消効果や、右脳活性効果があることが実証され、実験の結果、がん細胞をやっつけると言われるNK細胞にも変化が見られたことを紹介する。

また、本書では、絵を描くことによってストレスが解消され、健康で長生きができることも、世界の画家の例を引いて紹介。これも「色彩セラピー」の効果を裏付けていることの一つだ。

心の病気にならない体を作り、いつまでも健康でいきいき生きたい人、必読の一冊である。

2012年09月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

母のメール

早三年かよく頑張ったね。

今度の検査も大丈夫よ。

これからからも前向きに楽しく、明るく生活していきなさい。

いつも見守ています。

フワイト。

実家に3年目検診の結果を送った時の母からの返信です

改行もなければ、変換もめちゃくちゃだけれど母の言いたい事は痛いほどわかる

そして「あ~あ、いつもと同じだな・・・」って思った

いつもいつも必ず母からのメールや電話で言われるのが「前向きに生きなさい」

これが他の人なら嫌ではないんだろうな・・・って思うんだけれど。。。

だから、お母さんに電話したくないんよ・・・

だから、家に帰りたくないんよ・・・

会ってこの言葉を言われたくないんよ・・・

もういい加減、前向きにとか言わないでよね

こんなに頑張っている娘に一体、これ以上どうしろって言うん?

それに、毎日のように下痢している私のどこが『大丈夫』って言えるんよって言いたくなる

どんなに一生懸命に生きても、母が私を認めることはないんだろうなって思っている

この人が、母でなければ・・・って思った事も1回や2回じゃない・・・・

もし私になにかがあって母がこのブログを見つけたら、きっと母は後悔で泣くんだろうなって思う

そのためにも、母より1日でもいいから長く生きなくては。。。

今度の検査も大丈夫よ。

これからからも前向きに楽しく、明るく生活していきなさい。

いつも見守ています。

フワイト。

実家に3年目検診の結果を送った時の母からの返信です

改行もなければ、変換もめちゃくちゃだけれど母の言いたい事は痛いほどわかる

そして「あ~あ、いつもと同じだな・・・」って思った

いつもいつも必ず母からのメールや電話で言われるのが「前向きに生きなさい」

これが他の人なら嫌ではないんだろうな・・・って思うんだけれど。。。

だから、お母さんに電話したくないんよ・・・

だから、家に帰りたくないんよ・・・

会ってこの言葉を言われたくないんよ・・・

もういい加減、前向きにとか言わないでよね

こんなに頑張っている娘に一体、これ以上どうしろって言うん?

それに、毎日のように下痢している私のどこが『大丈夫』って言えるんよって言いたくなる

どんなに一生懸命に生きても、母が私を認めることはないんだろうなって思っている

この人が、母でなければ・・・って思った事も1回や2回じゃない・・・・

もし私になにかがあって母がこのブログを見つけたら、きっと母は後悔で泣くんだろうなって思う

そのためにも、母より1日でもいいから長く生きなくては。。。

2012年09月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんと家族

乳がんでも温泉を楽しもう

乳がんでも温泉を楽しもう 入浴に配慮の宿泊施設も

10月は乳がん啓発月間-。乳がんは、早期発見・早期治療で助かるケースが多いが、乳房の切除は女性の心に深い傷を残す。そんな中、乳がん治療を受けた女性も気兼ねなく入浴できるよう配慮する宿泊施設のネットワークが誕生。「ピンクリボンのお宿ネットワーク」で、7月の発足以降、参加する宿が増えている。(村島有紀)

同ネットワーク事務局によると、乳がんで年間5万人が切除や温存治療を受け、その後、旅を諦めている患者と家族は約200万人に上ると推計される。

7月10日の設立総会で、会長の畠ひで子さん(福島市の『匠(たくみ)のこころ吉川屋』女将(おかみ))は「乳がんの術後、生活の中で大きな楽しみの旅を諦めてしまう人が多いのは残念。誰でも利用しやすい旅館のあり方を考えたい」と挨拶。ロゴマークの普及や、加盟宿(会員)のサービスを紹介した冊子を全国の病院に配布する-ことなどを決めた。9月10日現在、全国52の宿が加盟している。

加盟における施設面での条件は設定していない。しかし、貸し切り風呂がある▽大浴場の洗い場に仕切りがある-ことが望ましい。そのほか、胸を隠せるよう多めにタオルを貸し出す▽脱衣所の照明を少し暗くする-などのソフト面でのもてなしも重視する。

加盟宿の一つ、長野県山ノ内町の温泉旅館「渋温泉 湯本旅館」(60室)は毎月第3金曜日を「ピンクリボンの日」とし、宿泊客を乳がん患者(または夫婦)のみにしている。女将の湯本英里さんも乳がんの治療中で、「切除した直後は私も人目を気にした。悩んでいる人の力になれたら」と話す。

静岡県東伊豆町の「熱川プリンスホテル」(52室)は貸し切り風呂や露天風呂付き客室のほか、「湯浴(ゆあ)み着(ぎ)」と呼ばれる温泉着を貸し出している。湯浴み着はもともと屋上の露天風呂専用だったが、ネットワーク加盟を機に屋内浴場でも使えるようにした。社長の嶋田慎一朗さんは「安心して入浴を楽しんでいただけたら」。

4月に手術を受けた横浜市神奈川区の会社員、卯月麻起さん(38)は「このような旅館が増えるのはうれしい。体調がもう少し良くなったら、ゆっくり温泉を楽しみたい」と話している。

問い合わせは、事務局(旅行新聞新社内)(電)03・3834・2718。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120916-00000509-san-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日も少し書きましたが、女性にとって傷跡というのは多かれ少なかれ無視できないものだと思います

お腹に傷跡がある人は、タオルを前にたらせばいいだけなんだけれど

乳がん体験者の人は、ちょっと難しいかもと言っていたら

友人が先輩患者さんに教えてもらって「それいいかも」と思ったことですが

手ぬぐいやタオルを、ちょっと前を長くして肩からいなせな感じにかけてお風呂に入る。そうです

「ちょっと恰好いい感じでいいよね」と話していました

わたしも手術後、早いうちは体が温まると傷跡が赤くなってとっても目立っていました

そういう時は、貸切の露天風呂に行っていました

最近はこじんまりした貸切露天風呂も多いので、気になる人は探してみてくださいね

10月は乳がん啓発月間-。乳がんは、早期発見・早期治療で助かるケースが多いが、乳房の切除は女性の心に深い傷を残す。そんな中、乳がん治療を受けた女性も気兼ねなく入浴できるよう配慮する宿泊施設のネットワークが誕生。「ピンクリボンのお宿ネットワーク」で、7月の発足以降、参加する宿が増えている。(村島有紀)

同ネットワーク事務局によると、乳がんで年間5万人が切除や温存治療を受け、その後、旅を諦めている患者と家族は約200万人に上ると推計される。

7月10日の設立総会で、会長の畠ひで子さん(福島市の『匠(たくみ)のこころ吉川屋』女将(おかみ))は「乳がんの術後、生活の中で大きな楽しみの旅を諦めてしまう人が多いのは残念。誰でも利用しやすい旅館のあり方を考えたい」と挨拶。ロゴマークの普及や、加盟宿(会員)のサービスを紹介した冊子を全国の病院に配布する-ことなどを決めた。9月10日現在、全国52の宿が加盟している。

加盟における施設面での条件は設定していない。しかし、貸し切り風呂がある▽大浴場の洗い場に仕切りがある-ことが望ましい。そのほか、胸を隠せるよう多めにタオルを貸し出す▽脱衣所の照明を少し暗くする-などのソフト面でのもてなしも重視する。

加盟宿の一つ、長野県山ノ内町の温泉旅館「渋温泉 湯本旅館」(60室)は毎月第3金曜日を「ピンクリボンの日」とし、宿泊客を乳がん患者(または夫婦)のみにしている。女将の湯本英里さんも乳がんの治療中で、「切除した直後は私も人目を気にした。悩んでいる人の力になれたら」と話す。

静岡県東伊豆町の「熱川プリンスホテル」(52室)は貸し切り風呂や露天風呂付き客室のほか、「湯浴(ゆあ)み着(ぎ)」と呼ばれる温泉着を貸し出している。湯浴み着はもともと屋上の露天風呂専用だったが、ネットワーク加盟を機に屋内浴場でも使えるようにした。社長の嶋田慎一朗さんは「安心して入浴を楽しんでいただけたら」。

4月に手術を受けた横浜市神奈川区の会社員、卯月麻起さん(38)は「このような旅館が増えるのはうれしい。体調がもう少し良くなったら、ゆっくり温泉を楽しみたい」と話している。

問い合わせは、事務局(旅行新聞新社内)(電)03・3834・2718。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120916-00000509-san-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日も少し書きましたが、女性にとって傷跡というのは多かれ少なかれ無視できないものだと思います

お腹に傷跡がある人は、タオルを前にたらせばいいだけなんだけれど

乳がん体験者の人は、ちょっと難しいかもと言っていたら

友人が先輩患者さんに教えてもらって「それいいかも」と思ったことですが

手ぬぐいやタオルを、ちょっと前を長くして肩からいなせな感じにかけてお風呂に入る。そうです

「ちょっと恰好いい感じでいいよね」と話していました

わたしも手術後、早いうちは体が温まると傷跡が赤くなってとっても目立っていました

そういう時は、貸切の露天風呂に行っていました

最近はこじんまりした貸切露天風呂も多いので、気になる人は探してみてくださいね

2012年09月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

「傍 - かたわら 3月11日からの旅 -」上映のお知らせ

「傍 - かたわら 3月11日からの旅 -」上映のお知らせ

『傍(かたわら)〜3月11日からの旅〜』は東日本大震災のちょっと私的なヒュマンドキュメンタリー。宮城県・亘理町に暮らす友人のミュージシャン・苫米地サトロ(「風のかたち」音楽)の安否を尋ねて始まった旅・・・

宮城から福島、そして宮城へ、被災地の被災者の傍での一年。

それは、無慈悲な仕打ちを前にした「いのち」に寄り添うことでした。

9月22日(土)~9月28日(金):午前11時~

東京・下高井戸シネマ(問)03-3329-1008

9月29日(土)~10月5日:午前10時半~

横浜シネマ・ジャック&ベティ(問)045-243-9800

10月3日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

11月21日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

12月19日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

日比谷図書文化館(問)03-3406-9455

いせフィルム:http://www.isefilm.com/

2012年09月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

カラーの読み解き

カラーセラピスト養成講座(初級)の中で、自分の色を発表する場がありました

(現在、わたしは中級講座を受けています)

そのことがきっかけで、初級講座の人の色を見ることになりました

わたしがカラーセラピスト養成講座を受けてみようと思った理由の1つに、この講座にはきちんとしたエビデンスがあるということでした

わたしにとって心理学=いいかげんなもの。といったイメージがありましたが

勉強をしていくうちに心理学って統計学なのかもしれないなって思ったところがあります

カラーセラピーという一見、曖昧なものに感じるものにもそれはあるんだと思います

今回、他の人のカラーを読み解いてみて、その方はわたしや一般的なイメージとして持っている緑色に対してあまりいい印象をもっていないと感じました(一般的に、緑色は癒しの色)

色には、一般的に感じるイメージの「分母色彩」とその人個人が感じるイメージの「分子色彩」があります

同じクラスでも、わたしが好きなトーンの「緑が苦手」という人がいます

彼女とわたしは色の好みがまるで違いますが、エニアグラムだと同じ「タイプ7」で

他のところでは、似ている部分が多いなと思います

今回、カラーの読み解きをするのにあたって、先生からは「文章の部分は読まないで色だけで見てください。」と言われました。最初は「えええ~~」と思ったけれど、始めてみると「何となくわかるかも」と思いました。

そして、まずは自分から。と自分のカラーをもう1度見直してみることにしました

画像は、わたし自身の色の傾向です

それを見ると、自分の色の傾向や選ぶ色のトーンがはっきりと出ていました

色は、赤みの橙・黄・緑・青。トーンは、ビビット・ディープ・ダークです

そして、一般的にはディープやダークに対しては閉じたイメージがあるそうですが

わたしは「落ち着く」「安心感」といったいい印象があります

絵は、人生をつくっているすべてのことをするすべての理由を貫いている一本の糸のようなものです ~ジョージア・オキーフ~

わたしのは絵ではないけれど、色を見るとその人の人生が見えてくる気がしました

ただ、これも自分がきちんと悩んで出した色だからできることなのかな?と思います

自分のカラーを思い出す時に、真剣に取り組む人ほど体調が悪くなったりするそうです

いい事も悪いことも思い出してしまうからだと思います

そしてその時にとる行動もその人の個性なんじゃないかなって思います

嫌な事があっても、それも自分なんだしって思える人もいるし、引きずる人もいると思います

それも「人それぞれ」ですね

2012年09月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

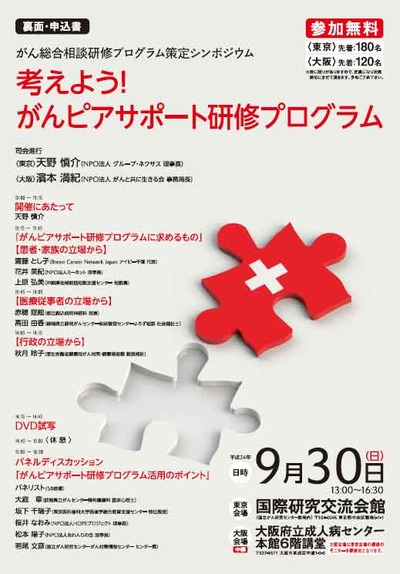

「考えよう!がんピアサポート研修プログラム」

シンポジウム開催「考えよう!がんピアサポート研修プログラム」

がん総合相談研修プログラム策定シンポジウム 「考えよう!がんピアサポート研修プログラム」

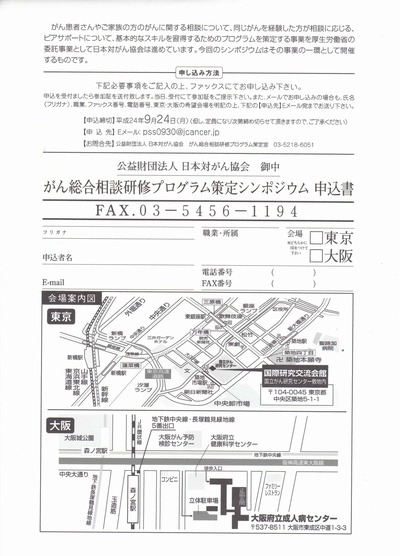

がんを経験した患者や家族が相談を受けること(ピアサポート)について、その対応の方法、プライバシーの保護など、基本的な知識を身につけるために必要なプログラムを作る事業を、日本対がん協会は進めています。作成中の「研修テキスト」および「DVDのβ版(試行版)」について、全国の患者団体や医療従事者など関係者が一堂に会し、意見・要望を語りあうことで、よりよい相談プログラムに発展させるために、「考えよう!がんピアサポート研修プログラム」と題した、シンポジウムを開催します。

【日時】 2012年9月30日(日) 13:00~16:30

【場所】 東京会場:国立がん研究センター築地キャンパス内

国際研究交流会館(東京都中央区築地5-1-1)

大阪会場: 大阪府立成人病センター本館6階 講堂(大阪市東成区中道1-3-3)

=東京会場からテレビ中継

【申込方法】 FAXの場合: がん総合相談研修プログラムシンポジウム申込として

申込者名(ふりがな)、職業・所属 希望会場 FAX番号、電話番号をご記入のうえ

03−5456−1194 へ送信下さい。

>> 申込書ダウンロードはこちらを見てください http://www.gskprog.jp/news/231/

メールの場合: がん総合相談研修プログラムシンポジウム申込として

申込者名(ふりがな)、職業・所属 希望会場 電話番号をご記入のうえ

pss0930@jcancer.jp へお送りください。

【申込締切】 平成24年9月24日(月)

但し、定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

【プログラム(予定)】 司会進行: (東京)天野慎介(NPO法人 グループ・ネクサス 理事長)

(大阪)濱本満紀(NPO法人 がんと共に生きる会 事務局長)

13:00~13:15 開催にあたって 天野慎介

13:15~13:45 講演-「がんピアサポート研修プログラムに求めるもの」

【患者・家族の立場から】

・齋藤とし子(Breast Cancer Self Help Group アイビー千葉代表)

・花井美紀(NPO法人 ミーネット 理事長)

・上原弘美(沖縄県地域統括相談支援センター 相談員)

13:45~14:05 【医療者の立場から】

・赤穂理絵(都立駒込病院神経科 部長)

・高田由香(静岡県立静岡がんセンター疾病管理センターよろず相談 社会福祉士)

14:05~14:15 【行政の立場から】

・秋月玲子(厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 課長補佐)

14:15~14:45 DVD試写

14:45~15:05 休憩

15:05~16:30 パネルディスカッション=「がんピアサポート研修プログラム活用のポイント」

・大庭章(群馬県立がんセンター精神腫瘍科 臨床心理士)

・坂下千瑞子(東京医科歯科大学医歯学融合教育支援センター 特任助教)

・桜井なおみ(NPO法人 HOPEプロジェクト 理事長)

・松本陽子(NPO法人おれんじの会 理事長)

・若尾文彦(国立がん研究センターがん対策情報センター センター長)

2012年09月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │お知らせ

放射線治療の晩期障害

今回は3年目検診で婦人科と一緒に、放射線科にも行ってきました

本当は時間がとってもかかる婦人科と放射線科の診察は、結構、しんどいなって思っていました

なので先生に「放射線科は、もういいかな」といってみるかと思っていました

でも、先々週から週5日間連続の下痢で体の中から「腸内細菌の善玉菌がいなくなる~~~」と

言いたくなるほどのつらさで、放射線科の先生に「どうして~~

」と聞いてみました

」と聞いてみました治療中もかなりひどい下痢だった私は、放射線科医に「ちょっとひどいね」と言われていたのですが、それでも退院時には「早くて2週間くらいで治まるし、ほとんどの人が2ヶ月くらいでよくなるよ」と送り出してもらったのに、3年目が来るようになっても下痢は治まりませんでした・・・

そしたら、今回の診察で「すももさんの場合は、骨盤内の広範囲に照射しているので放射線治療の晩期障害ですね」という事で「長い付き合いになると思います(下痢と)」と言われました

かなりショックでもあったけれど、きちんと晩期障害と認めてもらったほうが安心しました

私としては、週3~5日もやってくる下痢を「何ででしょうね?」と言われるよりは

先生から「晩期障害です」と認めてもらった事で、次を考える気になりました

そして、先輩患者のカトレアさんと話をして「手術後、数年はあるよ」と言ってもらえたので

「そっか~~、私だけじゃないんだ」と思えたし、最近は少しだけれど原因がわかってきたものもあります

基本的には美味しいケーキとかが結構、ダメです・・・(生クリーム&カスタード)

高脂肪分や糖って美味しいのに~~

う~~ん、ショック~~と思ったけれど、基本的には食べることにしました

だって美味しいものを食べたいという欲求を抑えて「食べれない」とストレスを感じるよりは

食べて下痢してしまえ~~と思っています。ただ、お出かけの時には気をつけるようにしました

それでなくても手術後に発症?した「りんごの花のアレルギー」のせいで、食べれなくなってしまったものがとっても沢山あります。基本的には、りんごのあの白い可愛らしい花が咲く果物類が一切、だめになってしまって、りんご・梨・さくらんぼ・桃・すももと好きなものが食べれません

すももなのに~~~

なので、ケーキ類はお腹を壊してもアレルギーじゃないから大丈夫と食べてます

今回久しぶりに会った友達と、いつものように仙台駅にある「ずんだカフェ」に行って

お気に入りの「ずんだロールとアイスのセット」を食べました

で、食べ終わってしばらくして「お腹痛い・・・」とトイレに行っていました

でも理由がきちんとわかったので、友達にも理由を話すことができたので気が楽でした

これが理由がわかっていないと「なんでかわからないんだけどね」とか説明もあやふやになって

なんだか相手にも申し訳ないけれど、食べる時にも「お腹が痛くなるかもしれないけれど、ごめんね」と説明のしようがあるし、友達も「トイレ大丈夫?」と聞いてくれたり「トイレの場所を探さなきゃね」と言ってくれました

現在、わたしのステージだと手術だけでなく放射線治療だけでも治療の成果がでているようです

(これは、わたしの放射線科の先生が教えてくれました)

でも、わたしはどんな治療にもプラスの面とマイナスの面があると思います

それをきちんと知っておくことが患者には必要なのかなって思います

そして「やっぱり放射線科には、通わないと・・・」と思いました

がんサポート情報:http://www.gsic.jp/cancer/cc_07/ysc01/index.html

2012年09月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │放射線・・・闘病記

3年目検診

13・14日と仙台に行ってきました

13日に血液検査(腫瘍マーカー)とCT検査をして、14日に婦人科と放射線科の外来に行きました

もう3年目になるんだ。と思うと、時間の流れの早さを感じます

今回は「久しぶりに鳴子温泉に行きたいな」と思っていたのですが

前に行った事のある自炊部さんが地震で壊れたらしくて、現在、改修中になっていたので

めずらしくすぐに帰ってきました。とっても残念~~~

そのかわり、13日は入院中に一緒だった人と「牛たんランチ」を食べて、晩御飯はカトレアさん(病院の患者会の方)と食べて、14日は転勤先から仙台に戻ってきた友人と一緒に「ずんだカフェ」に行くという、かなり充実した時間を過ごしました

仙台に通い始めた頃は、体調もあまりよくなくて診察が終わると「早く帰りたい」と思っていました

それが、少しずつ歩けるようになって体調もよくなって仙台の街の中を歩き始めると「いい町だな」と思うようになりました

都会で何でも揃うのに、街中に緑が多くて癒される場所が沢山あります

仙台が「杜の都」と呼ばれるのが、わかる気がします

長崎も仙台も神戸も不思議と私が好きな町のイメージは色で例えると「緑」です

そして海だったり川だったり身近に水辺があります

足を運ぶたびに、ここで治療を受ける事ができてよかったと思うようになりました

今回、先生から『結果もいいし、次の検査は3月でいいですよ』と言われました

嬉しいけれど、これで仙台に行く口実が・・・と思うと、ちょっと寂しいなって思いました

複雑なものですね。。。

2012年09月15日 Posted by すもも at 10:00 │Comments(0) │退院後の検査

アトピー性皮膚炎「脱出」へ 心のケアも大切

アトピー性皮膚炎の患者は全国で約35万人といわれる。近年は、患者数の増加とともに大人になっても悩まされる人も多い。薬を正しく使うとともに、心理的なアプローチも大切だという。(戸谷真美)

◆分かっていても

アトピー性皮膚炎は皮膚のバリア機能がほころび、侵入する抗原を防ごうとする体の免疫機能によって、炎症やかゆみを引き起こす。かくと皮膚の組織がさらにダメージを受け、炎症が広がってしまう。ただ、「分かっていてもやめられない」「眠っている間にかいてしまう」という人は多い。

東京慈恵会医科大付属第三病院皮膚科診療部長の上出(かみで)良一教授は「患者の中には、かゆくなくても無意識にかいてしまう動作(嗜癖的掻破(しへきてきそうは))がある人が多い。不安だったり、逆にほっとしたりしたときです。かくという行為が、安心、ストレス解消につながってしまう」と話す。

ストレスなどによる嗜癖的掻破がアトピーを悪化させ、治りにくくしている面があるとして、上出教授は外来での初診時、少なくとも15分程度の問診を行っている。家族や学校、職場といった生活環境全般についても聞く。「一番つらいと感じている話題に触れると、無意識にかこうとするしぐさが出る。ストレスをなくすのは無理でも、それに気づくだけで嗜癖的掻破を減らすことができる。アトピーは禁煙同様、『治す』というより『抜け出す』病気だと考えています」

症状がひどく、引きこもりがちだったり、鬱になったりしてしまう人もいるが、「専門的な精神ケアが必要な人はそんなにいない。特に子供は、できなかったことを指摘して『頑張れ』というより、できたことを褒めた方が治療に前向きになる」と上出教授。

◆ステロイドへの誤解

他の皮膚疾患に比べ、情報があふれているのもアトピーの特徴。ステロイド外用薬の使用は、日本皮膚科学会や日本アレルギー学会による診療ガイドラインで中心に位置づけられ、正しく使えば効果は高い。だが、「怖い」という声は強く、インターネットの普及が情報の混乱に拍車をかけている。

ステロイド外用薬は通常、指先から第一関節までの量を大人の手のひら2つ分を目安に塗る。しかし、怖い薬という思い込みから量が少なく、結果として「塗っているのに効かない」という誤解を生む。また、ステロイドで改善しても、自己判断で塗るのをやめたり、量を減らしたりすると、皮膚の奥には炎症が残っているため、再び悪化してしまう。肌がしっとりした手触りになるまでは薬を使い、赤みが消えても乾燥しているうちは保湿剤だけのケアは危険だ。

診察時間が限られ、正しい薬の使い方やケアの仕方を伝えきれない医師も多い。上出教授は17年前から月に1度のペースで、患者やその家族が集まる「アトピーカフェ」(http://atopy.com/)を開いている。同院で診察を受けていなくても参加でき、症状や経験、疑問など語り合い、スキンケアの方法などを学べる。

■病状の診断に血液検査

アトピー性皮膚炎の病状把握では、総合的なアレルギー反応を調べる血清総IgE値▽好酸球(白血球の一種で炎症の程度を把握)▽LDH(炎症で細胞が破壊されると生成される酵素)▽TARC値(炎症を起こしている場所に細胞を呼び集める因子)-をそれぞれ血液検査で調べる。平成20年に保険適用となったTARC値検査はアトピーの重症度を測る指標。糖尿病におけるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値のように、測定時ではなく一定期間の病状が把握できるため、ステロイド外用薬などの処方の目安に利用されている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120912-00000509-san-soci

2012年09月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他・・・病気

パワーストーン

毎年、6月になると『ミネラルフェア』に石を買いに行きます。

以前は『今年はこの石』と決めていましたが、最近は石を見て『自分が欲しい石』を買う事にしました。

それは、どんなに『これを買う』と決めていても不思議なくらいに身につけない事があるからです。

反対に会場でみて、どうしても『これが欲しい』と感じるものがあったりします。

そういう場合は、身につけていても、『とっても具合がいい』という気持ちになります。

不思議なものだなと思いましたが、そんな事が何年も続くと『石を見てから買おう』と思うようになりました。

そんな私が、退院してから初めて行った時に買ったのがアメジストでした。

買うときは『ばばくさ~』と思ったのに、身につけると不思議なくらいしっくりしていました。

でも、今年になるとその石を身につけなくなりました。

たまに身につけると、それが自分を縛っているかのように腕が重たいと思うようになって、家に帰ってくると肩が張っている気がしました。

今年買った石は、ローズクォーツとインカローズに淡水パールでした。

ほとんど何も決めずに行ったから、帰ってきてからパワーストーンの本を見て『恋愛や人間関係に関係する石ばっかりやわ』と驚きました。

特にローズクォーツはお気に入りで、今までなら絶対に身につけなかっただろうな。と自分が1番、不思議でした。

カラーセラピーの時にもピンク色がでてきたけれど、ちゃんと色が自分を表現していたのだと思いました。

パワーストーンのブレスレットをあげる時に、できるだけいくつかを持って行って選んでもらうようにします。

先日も友達にあげた時に、私が考えていたのとまるで違う石を選んだのを見て『おもしろいな』と思いました。

そして話を聞いてみると、1人の子は『仕事について悩んでいる』らしく選んだ石は『目標達成』の効果がある石でした。

もう1人は娘さんとの関係がうまくいっているようで、ピンク色のかわいらしい石を選びました。

色と石は似ているな。と感じた出来事でした。

人は無意識だと思っていても意識的に選んでいるような気がします。

パワーストーンのお店に行くと『夢を叶える石』とか書いています

なりたい自分になれると「お金」や「恋愛」や「人間関係」に「仕事」と

色々な意味の石を組み合わせてブレスレットを作ってもらうというところもあります

でも『こうなりたいから』と言って石を選ぶのは違うかなと思いました。

その時の自分にあっていない石を身につけるのは、『元気にならなきゃ』と明るく見えるからと好きでもない色の服や身体にあっていない服を身につけているようなものだと思います。

でも、それが洋服なら『似合わないから』と着なくなるけれど、パワーストーンだと本当は『がんばれない自分』で『癒して欲しい』はずなのに『がんばれ』というのを選んでいることもあるのではないでしょうか。

パワーストーンを買う時には効果だけをみないで、手に取って自分が欲しいと思うものを選んでくださいね

2012年09月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

友達の言葉

友達が私のブログを読んで『母の気持ちがわかった気がした』と教えてくれました

彼女のお母さんは乳がんで乳房温存手術を受けたのですが、その時に彼女は年齢も高いし

そんなの気にしなくてもいいんじゃない。と思っていたそうですが、私のブログの中で

乳がん体験者の友人の事を読んで、母もやはり傷跡のことを気にしていたのかなって思ったと

教えてくれました

乳がんや子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がんという『女性』という性に関するがんの患者さんは

年齢に関わらず受け入れるのが難しいと思いました

子宮や乳房を『年齢が高いから』『子どもがいるから』『今後の事を考えるとなくなっても仕方が無い』と、みんながそう受け止めると考えるのは、違う気がします

確かにそういう人もいます

私の友人は36歳で子宮頸がんに罹患した時のことを『正直、子宮がなくなってホッとした』と教えてくれました。確かに彼女のそれまでの人生を考えると『ホッした』というのは、とってもよくわかると思いましたが、でも子どもを産めなくなった私はちょっと複雑な気持ちでした

でも、いつまでも病気を受け入れられないで彼女らしく生きれないよりは彼女の考え方も「らしく」ていいのかな。と思いました

病気になってから、人の気持ちを『分析する人』が苦手だと思うようになりました

確かに心理学の本を読んだりすると色々なことがわかります

こういう時の心理は、こういうもの。と具体的に書かれているものも沢山あります

それを読むと、ついつい「こうでしょ」と言いたくなるし、決め付けたくなる事があります

それがその人にとって「そうそう」と思う場合もあるけれど、みんながそうだとは思わないし

やっぱり『人それぞれ』なのだと思います

普通の会話の中で相手が「どういう気持ちなのかしら」と話す事や悩んだ時の人生相談とは違います

病気を受け入れるのに時間がかかる人もいれば、短い時間で受け入れている人もいます

それは人の体が違うように、病気の進行度が違うように、心も違うからだと思います

カラーセラピスト養成講座で必ず言われるのが『分析をしない』という言葉です

相手が自分の考えを導き出すのを手助けすることはあっても、「この色を使っているから、あなたはこういう気持ちですね」という決め付けをしてはいけないと言われます

同じ色であっても人によって色から受けるイメージがみんな違うからです

『人はそれぞれ違う』それは、自分が「がん患者」になった時に何度も何度も感じたことでした

自分が受けたい治療を受けれないとわかった時に「なんで」「どうして」と絶望感がありました

でも、その中で「なりたい自分」「受けたい治療」を目指して仙台に行くことを決めました

私は自分で選択する事で、病気を受け入れていったんだと思っています

これもやっぱり私なりの方法だと思います

どんなに絶望的な事でも、どんなに受け入れるのが困難だと思っていたことでも、誰かの言葉で気がつく事もあるし、ある日、急に何かのきっかけで受け入れることができるかもしれません

それは時間だけが解決するものでもないと思います。それもやっぱりみんな違う気がします

友達が「でも『潤滑ゼリーを使うこと』とか書いていいの~~。誰が読むかわからないよ」と

心配してくれました

でも、私は患者だから言えること。

そして、今、まさに自分が感じている事だから言わなくてはいけない言葉がある気がします

どんなに綺麗な言葉や励ましの言葉を並べてみても「本当の私」じゃないなら人には伝わらない気がします

それは先輩患者さんたちが教えてくれた気がします

自分が体験した事を「あなたにはそうなって欲しくないから」と教えてくれた人たち。

真実の言葉で話してくれたからこそ、伝わったんだと思います

そして、私もそうなりたいと思います

彼女のお母さんは乳がんで乳房温存手術を受けたのですが、その時に彼女は年齢も高いし

そんなの気にしなくてもいいんじゃない。と思っていたそうですが、私のブログの中で

乳がん体験者の友人の事を読んで、母もやはり傷跡のことを気にしていたのかなって思ったと

教えてくれました

乳がんや子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がんという『女性』という性に関するがんの患者さんは

年齢に関わらず受け入れるのが難しいと思いました

子宮や乳房を『年齢が高いから』『子どもがいるから』『今後の事を考えるとなくなっても仕方が無い』と、みんながそう受け止めると考えるのは、違う気がします

確かにそういう人もいます

私の友人は36歳で子宮頸がんに罹患した時のことを『正直、子宮がなくなってホッとした』と教えてくれました。確かに彼女のそれまでの人生を考えると『ホッした』というのは、とってもよくわかると思いましたが、でも子どもを産めなくなった私はちょっと複雑な気持ちでした

でも、いつまでも病気を受け入れられないで彼女らしく生きれないよりは彼女の考え方も「らしく」ていいのかな。と思いました

病気になってから、人の気持ちを『分析する人』が苦手だと思うようになりました

確かに心理学の本を読んだりすると色々なことがわかります

こういう時の心理は、こういうもの。と具体的に書かれているものも沢山あります

それを読むと、ついつい「こうでしょ」と言いたくなるし、決め付けたくなる事があります

それがその人にとって「そうそう」と思う場合もあるけれど、みんながそうだとは思わないし

やっぱり『人それぞれ』なのだと思います

普通の会話の中で相手が「どういう気持ちなのかしら」と話す事や悩んだ時の人生相談とは違います

病気を受け入れるのに時間がかかる人もいれば、短い時間で受け入れている人もいます

それは人の体が違うように、病気の進行度が違うように、心も違うからだと思います

カラーセラピスト養成講座で必ず言われるのが『分析をしない』という言葉です

相手が自分の考えを導き出すのを手助けすることはあっても、「この色を使っているから、あなたはこういう気持ちですね」という決め付けをしてはいけないと言われます

同じ色であっても人によって色から受けるイメージがみんな違うからです

『人はそれぞれ違う』それは、自分が「がん患者」になった時に何度も何度も感じたことでした

自分が受けたい治療を受けれないとわかった時に「なんで」「どうして」と絶望感がありました

でも、その中で「なりたい自分」「受けたい治療」を目指して仙台に行くことを決めました

私は自分で選択する事で、病気を受け入れていったんだと思っています

これもやっぱり私なりの方法だと思います

どんなに絶望的な事でも、どんなに受け入れるのが困難だと思っていたことでも、誰かの言葉で気がつく事もあるし、ある日、急に何かのきっかけで受け入れることができるかもしれません

それは時間だけが解決するものでもないと思います。それもやっぱりみんな違う気がします

友達が「でも『潤滑ゼリーを使うこと』とか書いていいの~~。誰が読むかわからないよ」と

心配してくれました

でも、私は患者だから言えること。

そして、今、まさに自分が感じている事だから言わなくてはいけない言葉がある気がします

どんなに綺麗な言葉や励ましの言葉を並べてみても「本当の私」じゃないなら人には伝わらない気がします

それは先輩患者さんたちが教えてくれた気がします

自分が体験した事を「あなたにはそうなって欲しくないから」と教えてくれた人たち。

真実の言葉で話してくれたからこそ、伝わったんだと思います

そして、私もそうなりたいと思います

2012年09月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ

<東日本大震災>1年半 捜し続けるボランティアダイバー

<東日本大震災>1年半 捜し続けるボランティアダイバー

東日本大震災から11日で1年半。時は過ぎても、大切な人の帰りを待ちわびる家族の気持ちに終わりはない。その思いに応えようと、津波被害を受けた沿岸部の水中で行方不明者を捜し続けるボランティアがいる。大森裕彦さん(35)もその一人だ。警察や自衛隊の捜索が縮小された今も連日、暗い水の底に手探りで潜る。【安高晋】

夏の終わりの強い日差しが照らしても、水中に視界はほとんどない。水面に顔を出し、船上の漁師に伝える。「屋根が見えるけど、引き揚げは難しい」

宮城県石巻市の長面浦(ながつらうら)。児童74人が犠牲になった大川小に近い入り江だ。9月4日、大森さんがすくい上げたのは、家屋の一部や大木など。だが望みは捨てていない。「真っ暗で潜れていない場所もまだある。遺体が見つかる可能性は残っている」

宮城県登米市出身。高校卒業後はタイでダイビングのインストラクターをしていた。04年、スマトラ島沖の大地震による津波に遭遇して帰国した。大阪で理学療法士の資格を取り、病院でリハビリを担当した。その直後に再びの大津波。襲われたのは故郷だった。

実家に戻り惨状に目を覆った。自分にできることは何か。そんな時、ボランティア組織「DSP災害支援プロジェクト」を発足し、水中で捜索活動をする門馬(もんま)宏明さん(36)を知る。行政の手が回らなかったり捜索が打ち切られた場所で、次々と遺体を見つけていた。

「ダイビングの経験を生かせる」。昨年6月から活動に参加した。「同じ場所に続けて潜ってこそ、地形や潮の流れが読める」と今春、住まいを故郷の登米市に移して活動に専念した。妻を大阪に残しての“単身赴任”で、貯金を切り崩すなどして活動を続けた。

今年6月。長面浦に沈む車を発見した。中に人の足が見えた。この地区に暮らす高齢の夫婦と分かった。車が引き揚げられ、娘が遺体と対面する場面に立ち会った。「2人一緒にいられたんだね」。ほっとしたように語り掛ける娘。まだ家族が見つからない人たちが集まり「ほんとに良かった」と声を掛けていた。

「ありがとうございました」。娘から深く頭を下げられた。言葉が見つからなかったが、ほっとしたと同時に続けていかなければと強く思った。

門馬さんによると、DSPの水中捜索がきっかけになって引き揚げられた遺体は、100体を超えるという。たとえ見つからなくても、捜索自体が家族の救いにもなっている。子供が見つからない親から「あの場所に潜って」と言われ、親を船に乗せて潜ったことがあった。見つけられなかったが、親はそれから「子供の夢を見なくなった」と言った。

8月。大森さんは妻と生まれたばかりの息子を呼び寄せた。ゆくゆくは地元で理学療法士の仕事を見つけ、宮城の復興に関わっていこうと思っている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120909-00000011-mai-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

阪神大震災と今回の東北の地震との大きな違いはやはり津波だったと思います

あれがなければもっともっと被害は少なかったはず・・・と思います

そして、どんな時でも最後はやはり、あきらめないという気持ちを持った人間の心なのかなって思いました

東日本大震災から11日で1年半。時は過ぎても、大切な人の帰りを待ちわびる家族の気持ちに終わりはない。その思いに応えようと、津波被害を受けた沿岸部の水中で行方不明者を捜し続けるボランティアがいる。大森裕彦さん(35)もその一人だ。警察や自衛隊の捜索が縮小された今も連日、暗い水の底に手探りで潜る。【安高晋】

夏の終わりの強い日差しが照らしても、水中に視界はほとんどない。水面に顔を出し、船上の漁師に伝える。「屋根が見えるけど、引き揚げは難しい」

宮城県石巻市の長面浦(ながつらうら)。児童74人が犠牲になった大川小に近い入り江だ。9月4日、大森さんがすくい上げたのは、家屋の一部や大木など。だが望みは捨てていない。「真っ暗で潜れていない場所もまだある。遺体が見つかる可能性は残っている」

宮城県登米市出身。高校卒業後はタイでダイビングのインストラクターをしていた。04年、スマトラ島沖の大地震による津波に遭遇して帰国した。大阪で理学療法士の資格を取り、病院でリハビリを担当した。その直後に再びの大津波。襲われたのは故郷だった。

実家に戻り惨状に目を覆った。自分にできることは何か。そんな時、ボランティア組織「DSP災害支援プロジェクト」を発足し、水中で捜索活動をする門馬(もんま)宏明さん(36)を知る。行政の手が回らなかったり捜索が打ち切られた場所で、次々と遺体を見つけていた。

「ダイビングの経験を生かせる」。昨年6月から活動に参加した。「同じ場所に続けて潜ってこそ、地形や潮の流れが読める」と今春、住まいを故郷の登米市に移して活動に専念した。妻を大阪に残しての“単身赴任”で、貯金を切り崩すなどして活動を続けた。

今年6月。長面浦に沈む車を発見した。中に人の足が見えた。この地区に暮らす高齢の夫婦と分かった。車が引き揚げられ、娘が遺体と対面する場面に立ち会った。「2人一緒にいられたんだね」。ほっとしたように語り掛ける娘。まだ家族が見つからない人たちが集まり「ほんとに良かった」と声を掛けていた。

「ありがとうございました」。娘から深く頭を下げられた。言葉が見つからなかったが、ほっとしたと同時に続けていかなければと強く思った。

門馬さんによると、DSPの水中捜索がきっかけになって引き揚げられた遺体は、100体を超えるという。たとえ見つからなくても、捜索自体が家族の救いにもなっている。子供が見つからない親から「あの場所に潜って」と言われ、親を船に乗せて潜ったことがあった。見つけられなかったが、親はそれから「子供の夢を見なくなった」と言った。

8月。大森さんは妻と生まれたばかりの息子を呼び寄せた。ゆくゆくは地元で理学療法士の仕事を見つけ、宮城の復興に関わっていこうと思っている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120909-00000011-mai-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

阪神大震災と今回の東北の地震との大きな違いはやはり津波だったと思います

あれがなければもっともっと被害は少なかったはず・・・と思います

そして、どんな時でも最後はやはり、あきらめないという気持ちを持った人間の心なのかなって思いました