スポンサーリンク

疾病の診断

放送大学で興味がある放送をしていたので見てみました

疾病の診断方法

症状と徴候

広義の症状=正常なときとは異なる精神的・身体的異常

・自覚症状=狭義の症状

・他覚症状=徴候=異常な他覚的所見

症候群

ある疾患において、複数の特定の症候を呈することがその特徴とされるとき

その症候の集まりを症候群と呼ぶ

医療面接における病歴の聴取項目

患者基本情報

・患者の氏名、年齢、性別、出生地、住所、職業などを必ず確認

主訴

・患者が訴える自覚症状のなかで最も主要と考えられるもの

現病歴

・発病の日時、洋式、症状のある部位、症状の持続期間、内容と経過、随伴症状の有無

医療面接における病歴の聴取項目

既往歴

・出生時の状況、幼少児期の健康状態

・予防接種歴

・既往疾患・外傷、受療歴、輸血歴

・女性:月経の状態、妊娠・分娩歴

・喫煙歴・飲酒歴、常用薬

・薬剤および特定の物質に対するアレルギー

家族歴

・血縁者および配偶者の健康状態、既往歴

・遺伝性疾患および家族内に発症しやすい疾患

社会歴

・現住所、出生地、以前の居住地、海外渡航歴

・職業歴

・生活環境

身体的診察とその手順

視診

・全体像の把握、体格・表情

・精神状態の評価

・局所の皮膚や粘膜の発赤や腫脹、分泌物の症状

触診

・皮膚や皮下組織、内部臓器、筋肉、骨、関節なる

・患部の温度・大きさ・硬さ・痛み・浮腫・移動性・拍動性・知覚症状

・腫瘤の大きさや硬さ、境界の明瞭度、移動性など

打診

・胸部や腹部⇒肺や管腔臓器と、実質臓器

聴診

・呼吸音、心音・心雑音・不整脈、異常音、腸管の蠕動音

神経学的診察

・神経の反射や知覚や運動の麻痺などを指標とする

・異常の性質および部位診断

どんな人でも多少の病気があるけれど、たまに行った病院で医師ときちんとした

会話ができる人は、なかなかいないように思います

また、それが今まで元気な人であればあるほど難しいものかもと思います

こういう診断方法を全ての医師が行ってくれることが望ましいけれど、なかなかそうもいかないと思います

そういう時に患者自身も何を伝えていいのかわからないというのではなく

メモをとるなりして、自分の症状をきちんと伝える努力をしないくてはいけないのかと思いました

そのために医師がどういう判断方法を用いているのかを知るのもいいのかもしれないですね

疾病の診断方法

症状と徴候

広義の症状=正常なときとは異なる精神的・身体的異常

・自覚症状=狭義の症状

・他覚症状=徴候=異常な他覚的所見

症候群

ある疾患において、複数の特定の症候を呈することがその特徴とされるとき

その症候の集まりを症候群と呼ぶ

医療面接における病歴の聴取項目

患者基本情報

・患者の氏名、年齢、性別、出生地、住所、職業などを必ず確認

主訴

・患者が訴える自覚症状のなかで最も主要と考えられるもの

現病歴

・発病の日時、洋式、症状のある部位、症状の持続期間、内容と経過、随伴症状の有無

医療面接における病歴の聴取項目

既往歴

・出生時の状況、幼少児期の健康状態

・予防接種歴

・既往疾患・外傷、受療歴、輸血歴

・女性:月経の状態、妊娠・分娩歴

・喫煙歴・飲酒歴、常用薬

・薬剤および特定の物質に対するアレルギー

家族歴

・血縁者および配偶者の健康状態、既往歴

・遺伝性疾患および家族内に発症しやすい疾患

社会歴

・現住所、出生地、以前の居住地、海外渡航歴

・職業歴

・生活環境

身体的診察とその手順

視診

・全体像の把握、体格・表情

・精神状態の評価

・局所の皮膚や粘膜の発赤や腫脹、分泌物の症状

触診

・皮膚や皮下組織、内部臓器、筋肉、骨、関節なる

・患部の温度・大きさ・硬さ・痛み・浮腫・移動性・拍動性・知覚症状

・腫瘤の大きさや硬さ、境界の明瞭度、移動性など

打診

・胸部や腹部⇒肺や管腔臓器と、実質臓器

聴診

・呼吸音、心音・心雑音・不整脈、異常音、腸管の蠕動音

神経学的診察

・神経の反射や知覚や運動の麻痺などを指標とする

・異常の性質および部位診断

どんな人でも多少の病気があるけれど、たまに行った病院で医師ときちんとした

会話ができる人は、なかなかいないように思います

また、それが今まで元気な人であればあるほど難しいものかもと思います

こういう診断方法を全ての医師が行ってくれることが望ましいけれど、なかなかそうもいかないと思います

そういう時に患者自身も何を伝えていいのかわからないというのではなく

メモをとるなりして、自分の症状をきちんと伝える努力をしないくてはいけないのかと思いました

そのために医師がどういう判断方法を用いているのかを知るのもいいのかもしれないですね

2011年05月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他・・・病気

なんとなく嫌な気分・・・

歯医者に行ってきました

定期検査だったのですが、ここのところ口唇ヘルペスはでるわ

1ヶ月に1回くらい風邪ひくわで体調が悪いので歯ぐきの状態が悪いのはわかっていたけど・・・

いつもだけれど先生が『抗がん剤飲んでるの?』って聞く

これで何度目?って思いながら『飲んでませんよ』って言う

前に聞かれた時は『私のステージは飲む抗がん剤とか使わないから』って言うと

すごく知ったように『ええ、飲んでないの?』っていう

飲まないよ。放射線治療か抗がん剤はあるけど飲まないやつだよっていうと

『私もがん患者さんを大学病院に紹介したりするから、がんの事もわかっている』って言う

でもな~~って思う

もう退院してから2年近くなっているんだし、私の場合は飲まないよって思う

知らないなら知らないでいいけど、知っているふうっていうのがやだなって思う

しかも何度も何度も『抗がん剤飲んでるの?』って、しったかぶりの知識だよね~~って

対して知ってる訳じゃないやん・・・って思うんだけど・・・

『がんかもしれない』というのを見つけることはできるかもしれないけれど

がんを専門的にやっている先生でもないのになって思う

がん治療って医療従事者だからってわかるって、そんなに簡単じゃないんだけど・・・

と、ちょっとイライラしていた

で、なぜかいつも3ヶ月と続かない歯科助手さんに『しばらく来ていないですか?』と言われて

いや、3ヶ月前にきたけれど?あなたこそいつから??って思った

そして、お会計の時に『手術はいつですか?』と聞かれた

別に隠すつもりもないけれど『どうせ次に行った時にいないんでしょ』と思う歯科助手さんに

答えなきゃいけないのかしら?と意地悪に思った

一応答えたけど、手術したことが歯科治療に一体どれくらい役に立つのかな?って思う

それに先生には伝えているんだから、あなたに聞かれる覚えもないんだけどな~~って・・・

確かに抗がん剤治療を受けた人は、そういう患者さんが見れる歯科医のほうがいいって言って

うちの病院では、歯科医を紹介してくれたりしているらしいけれど・・・

なんかよくわからない不快感を感じた時間でした

しかもよくわからない不快感だもんだから、結構尾をひいてます・・・

定期検査だったのですが、ここのところ口唇ヘルペスはでるわ

1ヶ月に1回くらい風邪ひくわで体調が悪いので歯ぐきの状態が悪いのはわかっていたけど・・・

いつもだけれど先生が『抗がん剤飲んでるの?』って聞く

これで何度目?って思いながら『飲んでませんよ』って言う

前に聞かれた時は『私のステージは飲む抗がん剤とか使わないから』って言うと

すごく知ったように『ええ、飲んでないの?』っていう

飲まないよ。放射線治療か抗がん剤はあるけど飲まないやつだよっていうと

『私もがん患者さんを大学病院に紹介したりするから、がんの事もわかっている』って言う

でもな~~って思う

もう退院してから2年近くなっているんだし、私の場合は飲まないよって思う

知らないなら知らないでいいけど、知っているふうっていうのがやだなって思う

しかも何度も何度も『抗がん剤飲んでるの?』って、しったかぶりの知識だよね~~って

対して知ってる訳じゃないやん・・・って思うんだけど・・・

『がんかもしれない』というのを見つけることはできるかもしれないけれど

がんを専門的にやっている先生でもないのになって思う

がん治療って医療従事者だからってわかるって、そんなに簡単じゃないんだけど・・・

と、ちょっとイライラしていた

で、なぜかいつも3ヶ月と続かない歯科助手さんに『しばらく来ていないですか?』と言われて

いや、3ヶ月前にきたけれど?あなたこそいつから??って思った

そして、お会計の時に『手術はいつですか?』と聞かれた

別に隠すつもりもないけれど『どうせ次に行った時にいないんでしょ』と思う歯科助手さんに

答えなきゃいけないのかしら?と意地悪に思った

一応答えたけど、手術したことが歯科治療に一体どれくらい役に立つのかな?って思う

それに先生には伝えているんだから、あなたに聞かれる覚えもないんだけどな~~って・・・

確かに抗がん剤治療を受けた人は、そういう患者さんが見れる歯科医のほうがいいって言って

うちの病院では、歯科医を紹介してくれたりしているらしいけれど・・・

なんかよくわからない不快感を感じた時間でした

しかもよくわからない不快感だもんだから、結構尾をひいてます・・・

2011年05月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

更年期かな?と思ったら・・・

以前、友達と『更年期ってどうやってわかるの?』という話をしました

その時に友達に教えてもらった「クッパーマン指数」です

更年期障害を他覚的に表す:1~8を症状の強さで採点する

・強い・・・3、中くらい・・・2、弱い・・・1、なし・・・0

足し算の合計:35以上・・・重症、21~34・・・中等症、16~20・・・軽症

・顔が熱くなる

・汗をかきやすい

・腰や手足が冷える

・息ぎれがする

・手足がしびれる

・手・足の感覚が鈍い

・夜なかなか寝付けない

・夜眠っても、すぐ眼を覚ます

・興奮しやすい

・神経質である

・つまらないことにくよくよする

・憂鬱になることが多い

・めまいや吐き気がある

・疲れやすい

・肩こり・腰痛・手足の節々の痛みがある

・頭が痛い

・心臓の動悸がある

・皮膚を蟻がはうような感じ

体調が悪い日が続くと、ついつい「更年期?」なんて思ったりします

更年期は、他の病気と間違えたりする事もあるようなので心配な方は医療機関を受診してください

その時に友達に教えてもらった「クッパーマン指数」です

更年期障害を他覚的に表す:1~8を症状の強さで採点する

・強い・・・3、中くらい・・・2、弱い・・・1、なし・・・0

足し算の合計:35以上・・・重症、21~34・・・中等症、16~20・・・軽症

・顔が熱くなる

・汗をかきやすい

・腰や手足が冷える

・息ぎれがする

・手足がしびれる

・手・足の感覚が鈍い

・夜なかなか寝付けない

・夜眠っても、すぐ眼を覚ます

・興奮しやすい

・神経質である

・つまらないことにくよくよする

・憂鬱になることが多い

・めまいや吐き気がある

・疲れやすい

・肩こり・腰痛・手足の節々の痛みがある

・頭が痛い

・心臓の動悸がある

・皮膚を蟻がはうような感じ

体調が悪い日が続くと、ついつい「更年期?」なんて思ったりします

更年期は、他の病気と間違えたりする事もあるようなので心配な方は医療機関を受診してください

2011年05月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他・・・病気

ピルとの上手なつきあい方

子宮を休めるためにも有効?ピルとの上手なつきあい方

ピルにまつわるQ&A

Q:どのようにして買えるの?

・まずは産婦人科を受診して

Q:メリットは?

・月経痛や子宮内膜症の軽減も

Q:誰でも服用できる?

・喫煙者や肥満の人はNG

Q:副作用の心配は?

・飲み続けていれば問題なし

最近は、色々な雑誌やテレビなどでも低容量ピルの服用で卵巣機能を抑えるメリットを

耳にする事があります

個人差はありますが、月経痛などが軽減されるのであればいいのかも知れませんね

ただ、その時にもきちんと医療機関を受診してください

その他、細かいところは本を読んでください

ピルにまつわるQ&A

Q:どのようにして買えるの?

・まずは産婦人科を受診して

Q:メリットは?

・月経痛や子宮内膜症の軽減も

Q:誰でも服用できる?

・喫煙者や肥満の人はNG

Q:副作用の心配は?

・飲み続けていれば問題なし

最近は、色々な雑誌やテレビなどでも低容量ピルの服用で卵巣機能を抑えるメリットを

耳にする事があります

個人差はありますが、月経痛などが軽減されるのであればいいのかも知れませんね

ただ、その時にもきちんと医療機関を受診してください

その他、細かいところは本を読んでください

2011年05月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

子宮は疲れている?~チェック方法~

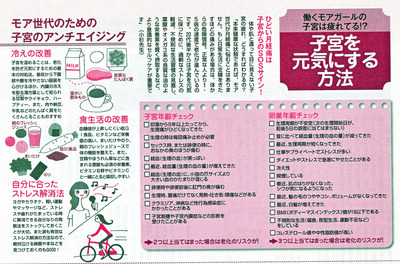

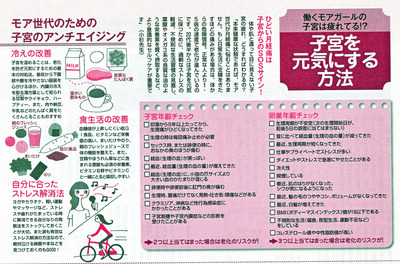

MOREに書いていた「子宮を元気にする方法」のところに

子宮の元気チェックがありました

改めてチェックしてみると「ああ、わかるわかる」という事も・・・

子宮年齢チェック

・初潮から5年以上たってから、生理痛がひどくなってきて

・生理の時は毎回痛み止めが必要

・性交時、または排便の時に、おなかの奥のほうが痛む

・経血(生理の血)が黒っぽい

・最近、経血(生理の血の量)が増えてきた

・経血(生理の血)に、小指の爪サイズより大きい血のかたまりが混じる

・排便時や排便前後に肛門の奥が痛む

・生理時、腹痛だけでなく発熱・吐き気・頭痛などがある

・クラミジア、淋病など性行為感染症にかかったことがある

・子宮筋腫や子宮内膜症などの診断を受けたことがある

⇒2つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

卵巣年齢チェック

・生理周期が不安定(次の生理開始日が、前後5日の誤差に当てはまらない)

・昔に比べて経血量(生理の血の量)が減ってきた

・最近、生理周期が短くなってきた

・仕事やプライベートでストレスが多い

・ダイエットやストレスで急激にやせたことがある

・冷え性

・喫煙している

・最近、肌のはりがなくなった、シワが気になるようになった

・最近、髪の毛のつややコシ、ボリュームがなくなってきた

・最近、白髪が増えてきた

・BMI(ボディーマスインデックス)値が18以下である

・不規則な生活(偏食、夜型生活、運動不足など)をしている

・コレステロール値や中性脂肪値が高い

⇒3つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

子宮のアンチエイジングの方法なども書かれています

子宮の元気チェックがありました

改めてチェックしてみると「ああ、わかるわかる」という事も・・・

子宮年齢チェック

・初潮から5年以上たってから、生理痛がひどくなってきて

・生理の時は毎回痛み止めが必要

・性交時、または排便の時に、おなかの奥のほうが痛む

・経血(生理の血)が黒っぽい

・最近、経血(生理の血の量)が増えてきた

・経血(生理の血)に、小指の爪サイズより大きい血のかたまりが混じる

・排便時や排便前後に肛門の奥が痛む

・生理時、腹痛だけでなく発熱・吐き気・頭痛などがある

・クラミジア、淋病など性行為感染症にかかったことがある

・子宮筋腫や子宮内膜症などの診断を受けたことがある

⇒2つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

卵巣年齢チェック

・生理周期が不安定(次の生理開始日が、前後5日の誤差に当てはまらない)

・昔に比べて経血量(生理の血の量)が減ってきた

・最近、生理周期が短くなってきた

・仕事やプライベートでストレスが多い

・ダイエットやストレスで急激にやせたことがある

・冷え性

・喫煙している

・最近、肌のはりがなくなった、シワが気になるようになった

・最近、髪の毛のつややコシ、ボリュームがなくなってきた

・最近、白髪が増えてきた

・BMI(ボディーマスインデックス)値が18以下である

・不規則な生活(偏食、夜型生活、運動不足など)をしている

・コレステロール値や中性脂肪値が高い

⇒3つ以上当てはまった場合は老化のリスクが!

子宮のアンチエイジングの方法なども書かれています

2011年05月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

人間関係心理士講座・・・前半終了

人間関係心理士の前半の講座が終わりました

といっても、私はカラーセラピスト講座と被ったところがあって

あと1日、補講があります・・・

人間関係心理士という聞きなれない名前ですが、要は人との付き合い方。という感じです

面白いなと思ったのは、どんなに立派な学問であっても心理学ほど「実践」の大切な学問はない気がします

それは人は相手がいないと生きていけないからかなと思いました

どんなに人間関係があっさりとしていたとしても先日紹介した本の「かまって欲しい人」のように、生きている限り誰かと繋がっていたいというのが人間なのかな?と思いました

人を知ること。の基本は「自分自身を知ること」なんだなと思った

今回は前半ということで、精神分析・パーソナル理論にユング心理学・ゲシュタルト療法・エニアグラムなどなどですが後半は、認知行動療法・論理療法・アサーション・ブリーフセラピー・NLPなどを習います

授業の中で「人は成功体験が大切」というと、ある生徒さんが「成功体験がない人はどうすればいいんですか?」と質問されました

何となくだけど、成功体験というのは「今、生きていること」もそうなのではないかな?と思った私でした

先生は「乗り越えられる目標設定をして、それを超えていくことで成功体験になる」と言われていましたが「私には成功体験がない」という人には何をもって成功と考えるか。で、その人の中の成功体験ができる気がします。みんながみんなオリンピックにいけるわけではないんだし・・・

きっと、すごい体験がないと「そんなの意味が無い」と思っているんじゃないかな?と思ってしまいました

心理学を学んだ人が言われる言葉に「他人と過去は変えれない」というのがあります

私もそんな気がします

どんなに勉強しても自分なりのものを手に入れなくては意味が無いのが心理学な気がします

「どうすればいいか」だけが聞きたいのであれば、心理学じゃなくて「人生相談」や「占い」に行けばいいんじゃないかな?と思います

そして、心理学って時代と共に生きていて、人がいる限り成長していく学問なんだなって思ったところが面白いなと思いました

といっても、私はカラーセラピスト講座と被ったところがあって

あと1日、補講があります・・・

人間関係心理士という聞きなれない名前ですが、要は人との付き合い方。という感じです

面白いなと思ったのは、どんなに立派な学問であっても心理学ほど「実践」の大切な学問はない気がします

それは人は相手がいないと生きていけないからかなと思いました

どんなに人間関係があっさりとしていたとしても先日紹介した本の「かまって欲しい人」のように、生きている限り誰かと繋がっていたいというのが人間なのかな?と思いました

人を知ること。の基本は「自分自身を知ること」なんだなと思った

今回は前半ということで、精神分析・パーソナル理論にユング心理学・ゲシュタルト療法・エニアグラムなどなどですが後半は、認知行動療法・論理療法・アサーション・ブリーフセラピー・NLPなどを習います

授業の中で「人は成功体験が大切」というと、ある生徒さんが「成功体験がない人はどうすればいいんですか?」と質問されました

何となくだけど、成功体験というのは「今、生きていること」もそうなのではないかな?と思った私でした

先生は「乗り越えられる目標設定をして、それを超えていくことで成功体験になる」と言われていましたが「私には成功体験がない」という人には何をもって成功と考えるか。で、その人の中の成功体験ができる気がします。みんながみんなオリンピックにいけるわけではないんだし・・・

きっと、すごい体験がないと「そんなの意味が無い」と思っているんじゃないかな?と思ってしまいました

心理学を学んだ人が言われる言葉に「他人と過去は変えれない」というのがあります

私もそんな気がします

どんなに勉強しても自分なりのものを手に入れなくては意味が無いのが心理学な気がします

「どうすればいいか」だけが聞きたいのであれば、心理学じゃなくて「人生相談」や「占い」に行けばいいんじゃないかな?と思います

そして、心理学って時代と共に生きていて、人がいる限り成長していく学問なんだなって思ったところが面白いなと思いました

2011年05月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ポジティブ心理学

運動すると乳がんリスクが低下- 国立がん研究センター

がんが発病した後でさえ、がんの増殖抑制や転移・再発予防に運動が効果的であることは多くの研究で明らかになっています。

適度な運動は、血流をよくする一方で体温を上昇させることが免疫力の向上を促すためにがんに効果があるというのが、そのメカニズムです。

2011年5月09日 キャリアブレイン

国立がん研究センターはこのほど、「積極的に運動する女性は、しない人に比べて乳がんになりにくい」とする研究結果を発表した。

研究は1990年と93年に岩手、秋田、茨城、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄各府県の10保健所地域に住んでいた40-69歳の女性約5万人について、2007年まで追跡した多目的コホート研究。研究開始時と5年後のアンケートから、仕事のほかに余暇運動を行う機会が「月3日以内」「週1-2日」「週3日以上」の3グループに分け、乳がんの発生率との関連を調べた。平均約14.5年間の追跡期間中、対象者約5万人のうち652人が乳がんになった。

調査結果によると、「週3日以上」の余暇運動を行うグループは、「月3日以内」のグループに比べ、乳がんリスクが約3割低下することが分かった。さらに、肥満度を示すBMI(体格指数)25以上と25未満に分けて分析すると、BMI25以上のグループでは、「週1日以上」の余暇運動を行う群の乳がんリスクが「月3日以内」のグループより4割近く低くなることが分かった。 一方、仕事や家事などを含む1日当たりの「総身体活動量」には、乳がんリスクとの関連は見られなかった。ただし、閉経後の女性では、「エストロゲン受容体」と「プロゲステロン受容体」が陽性の乳がんについて、余暇運動と総身体活動量共にリスク低下との関連が認められた。

運動量と乳がんリスクの関連は海外の調査結果で既に報告されており、研究班では「日本人でも、余暇運動に積極的に参加する人は、しない人に比べ、乳がんになりにくいことを裏付けた」と指摘。「特に、閉経後や太り気味の女性は、週1回でも余暇に運動を取り入れることが乳がん予防につながる」とし、生活習慣の改善を訴えている。

癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

適度な運動は、血流をよくする一方で体温を上昇させることが免疫力の向上を促すためにがんに効果があるというのが、そのメカニズムです。

2011年5月09日 キャリアブレイン

国立がん研究センターはこのほど、「積極的に運動する女性は、しない人に比べて乳がんになりにくい」とする研究結果を発表した。

研究は1990年と93年に岩手、秋田、茨城、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄各府県の10保健所地域に住んでいた40-69歳の女性約5万人について、2007年まで追跡した多目的コホート研究。研究開始時と5年後のアンケートから、仕事のほかに余暇運動を行う機会が「月3日以内」「週1-2日」「週3日以上」の3グループに分け、乳がんの発生率との関連を調べた。平均約14.5年間の追跡期間中、対象者約5万人のうち652人が乳がんになった。

調査結果によると、「週3日以上」の余暇運動を行うグループは、「月3日以内」のグループに比べ、乳がんリスクが約3割低下することが分かった。さらに、肥満度を示すBMI(体格指数)25以上と25未満に分けて分析すると、BMI25以上のグループでは、「週1日以上」の余暇運動を行う群の乳がんリスクが「月3日以内」のグループより4割近く低くなることが分かった。 一方、仕事や家事などを含む1日当たりの「総身体活動量」には、乳がんリスクとの関連は見られなかった。ただし、閉経後の女性では、「エストロゲン受容体」と「プロゲステロン受容体」が陽性の乳がんについて、余暇運動と総身体活動量共にリスク低下との関連が認められた。

運動量と乳がんリスクの関連は海外の調査結果で既に報告されており、研究班では「日本人でも、余暇運動に積極的に参加する人は、しない人に比べ、乳がんになりにくいことを裏付けた」と指摘。「特に、閉経後や太り気味の女性は、週1回でも余暇に運動を取り入れることが乳がん予防につながる」とし、生活習慣の改善を訴えている。

癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

2011年05月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

大きな出来事があったからといって人は急に変わらない

大きな出来事があったからといって人は急に変わらない

香山リカさんのブログで気になるものを見つけました

震災の被災者の方の心理状態を表したものですが、がん患者さんに対しても

同じような事が言えると書かれていました

葬式躁病に陥るニッポン

前回は「共感疲労」についてお話ししましたが、現在の状況は、日本に住む人にとって不安なことばかりです。しかし人間は、究極の不安が襲ってきたとき、むしろ高揚状態になることがある。

たとえば癌を宣告された患者の場合です。

もちろんショックを受ける人が多いのですが、なかには何事もなかったかのように振る舞ったり、落ち込むこともなく「癌なんかに負けるか」と強い意思を見せたりする。癌を宣告されたのに、いまから新しいビジネスを立ち上げると口にする人もいます。

非常事態に直面し、迫り来る恐怖や不安に向き合うのを避けるための反動、これを精神医学の用語では「葬式躁病」と言います。

身内や親しい人が亡くなったとき、お葬式のときにテンションが異様に高くなってしまっている人を見かけます。大きなショックを受け入れたくないため、高揚することで恐怖や不安や悲しみに直面することを避けるという、人間の防衛反応の一つです。

こうした高揚感は防衛反応だということを認識しておかないで、本当に元気だと思ってしまうと、あとでしっぺ返しが来ます。

私は、昨年11月に父親を亡くしました。そのときは「なんだ、ぜんぜん悲しくないや、平気平気、すぐ仕事しよう」と思っていました。でも「いや待てよ、これが葬式躁病というやつかもしれない。人はそんなに変わるものではない。まだ要注意だ」。そう思い直し、すぐに動き出すことはしませんでした。自分で自分の状態がわかったことが救いでした。

震災前の日本経済は、デフレ不況に喘いでいました。回復の糸口さえ探しあぐねていたはずです。それなのに「いまこそ奇跡の復興だ」「乗り越えられる」といった復興ナショナリズムは、一種の葬式躁病的な反応を示している可能性があると思います。

それくらいの気構えで復興に臨むのはいいことですが、まったくの幻想を夢見て、そこから出てくるカラ元気を信用して動き出すのは避けるべきです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が退院後、この「葬式躁病」の状態になりました

「何かしなきゃ」という気持ちがいっぱいで、毎週のように「がんセミナー」などに参加していました

今考えても、一体なんだったんだろう?と思います

それがきっと「躁状態」だったんだと思います

その時に、先輩体験者の方に「2~3年は自分の内側を見つめる時間にしたほうがいいわよ」と言われました

その後、しばらくして色々なことがあって「実は本当に怖いのは、患者さんなのかもしれない」って思いました

「私はこうだから」とか「病院はこうでなくてはいけない」「先生はこうじゃなきゃ」といった

押し付けというか、そういうものをとても感じるようになりました

でも、本当は「人は人」受け入れる時間も違うし、同じ事を先生に言われても平気な人もいます

それを「こうでなくてはいけない」というのは、患者のわがままな気がしてきました

ただ、私自身もそれに気がついたのは1年半が過ぎてからでした

そうやって少し引いて自分自身をみることができるようになって

あの時の自分は少し変だったのかもって思います

被災地の友人が被災後すぐなのに「何かしなきゃ」って言っていました

私が「家があるからといって、被災していないわけでもないんだから、もうちょっと落ち着いて」

と話しました

その時の友人の気持ちがとても似ているなって思いました

震災という特殊な体験とがんの告知が似ていると感じた不思議な瞬間でした

2ヶ月が過ぎました。

まだ2ヶ月なんでしょうか?それとも、もう2ヶ月でしょうか?

全文はこちらから・・・

香山リカの「こころの復興」で大切なこと:http://diamond.jp/articles/-/11932

香山リカさんのブログで気になるものを見つけました

震災の被災者の方の心理状態を表したものですが、がん患者さんに対しても

同じような事が言えると書かれていました

葬式躁病に陥るニッポン

前回は「共感疲労」についてお話ししましたが、現在の状況は、日本に住む人にとって不安なことばかりです。しかし人間は、究極の不安が襲ってきたとき、むしろ高揚状態になることがある。

たとえば癌を宣告された患者の場合です。

もちろんショックを受ける人が多いのですが、なかには何事もなかったかのように振る舞ったり、落ち込むこともなく「癌なんかに負けるか」と強い意思を見せたりする。癌を宣告されたのに、いまから新しいビジネスを立ち上げると口にする人もいます。

非常事態に直面し、迫り来る恐怖や不安に向き合うのを避けるための反動、これを精神医学の用語では「葬式躁病」と言います。

身内や親しい人が亡くなったとき、お葬式のときにテンションが異様に高くなってしまっている人を見かけます。大きなショックを受け入れたくないため、高揚することで恐怖や不安や悲しみに直面することを避けるという、人間の防衛反応の一つです。

こうした高揚感は防衛反応だということを認識しておかないで、本当に元気だと思ってしまうと、あとでしっぺ返しが来ます。

私は、昨年11月に父親を亡くしました。そのときは「なんだ、ぜんぜん悲しくないや、平気平気、すぐ仕事しよう」と思っていました。でも「いや待てよ、これが葬式躁病というやつかもしれない。人はそんなに変わるものではない。まだ要注意だ」。そう思い直し、すぐに動き出すことはしませんでした。自分で自分の状態がわかったことが救いでした。

震災前の日本経済は、デフレ不況に喘いでいました。回復の糸口さえ探しあぐねていたはずです。それなのに「いまこそ奇跡の復興だ」「乗り越えられる」といった復興ナショナリズムは、一種の葬式躁病的な反応を示している可能性があると思います。

それくらいの気構えで復興に臨むのはいいことですが、まったくの幻想を夢見て、そこから出てくるカラ元気を信用して動き出すのは避けるべきです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が退院後、この「葬式躁病」の状態になりました

「何かしなきゃ」という気持ちがいっぱいで、毎週のように「がんセミナー」などに参加していました

今考えても、一体なんだったんだろう?と思います

それがきっと「躁状態」だったんだと思います

その時に、先輩体験者の方に「2~3年は自分の内側を見つめる時間にしたほうがいいわよ」と言われました

その後、しばらくして色々なことがあって「実は本当に怖いのは、患者さんなのかもしれない」って思いました

「私はこうだから」とか「病院はこうでなくてはいけない」「先生はこうじゃなきゃ」といった

押し付けというか、そういうものをとても感じるようになりました

でも、本当は「人は人」受け入れる時間も違うし、同じ事を先生に言われても平気な人もいます

それを「こうでなくてはいけない」というのは、患者のわがままな気がしてきました

ただ、私自身もそれに気がついたのは1年半が過ぎてからでした

そうやって少し引いて自分自身をみることができるようになって

あの時の自分は少し変だったのかもって思います

被災地の友人が被災後すぐなのに「何かしなきゃ」って言っていました

私が「家があるからといって、被災していないわけでもないんだから、もうちょっと落ち着いて」

と話しました

その時の友人の気持ちがとても似ているなって思いました

震災という特殊な体験とがんの告知が似ていると感じた不思議な瞬間でした

2ヶ月が過ぎました。

まだ2ヶ月なんでしょうか?それとも、もう2ヶ月でしょうか?

全文はこちらから・・・

香山リカの「こころの復興」で大切なこと:http://diamond.jp/articles/-/11932

2011年05月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

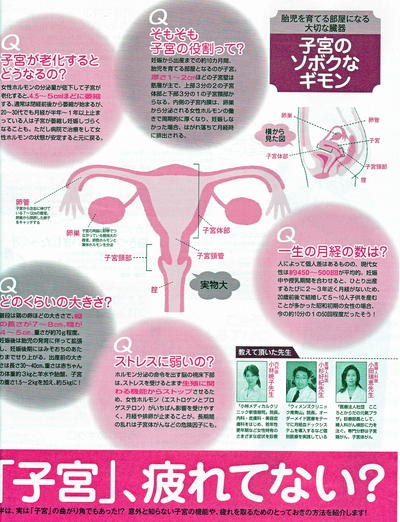

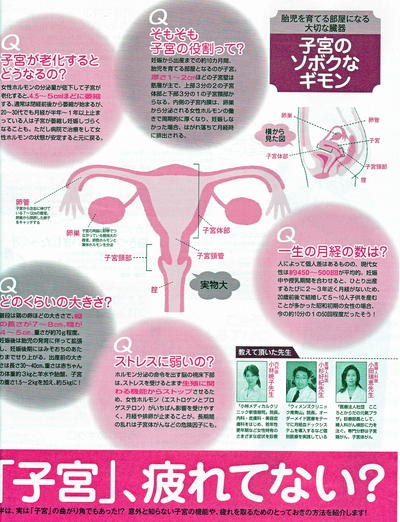

あなたの「子宮疲れてない?」~子宮のソボクなギモン~

今月号のMOREで子宮の特集が組まれていました

最近は「子宮頸がんワクチン」などもあってか、テレビや雑誌でも

以前より色々な場所で「子宮」についての情報が得られます

こちらの特集では、20代~30代くらいの若い人をターゲットにしています

ちょっと保険体育の授業の延長版って感じです

Q:そもそも子宮の役割って?

妊娠から出産までの約10ヶ月間、胎児を育てる部屋となるのが子宮。

Q:子宮が老化するとどうなるの?

女性ホルモンの分泌量が低下して子宮が老化すると、4.5~5cmほどに萎縮する。

月経が半年~1年以上止まっている人は子宮が萎縮し妊娠しづらくなることも。

Q:一生の月経の数は?

人によって個人差はあるものの、現代女性は約450~500回が平均的。

子供を産む人数にもよりますが、昭和初期の女性の場合は今の約10分の1程度だったそうです。

Q:どのくらいの大きさ?

普段は鶏の卵ほどの大きさで、縦の長さが7~8cm、幅が4~5cm、重さが約70g程度。

これが出産時には、長さ30~40cm、重さは赤ちゃんの体重約3kgと羊水や胎盤、子宮の重さ

1.5~2kgを加え、約5kgに。

Q:ストレスに弱いの?

ホルモン分泌の命令を出す脳の視床下部は、ストレスを受けるとまず生殖に関わる機能から

ストップさせるため、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲストロン)がいちばん影響を受けやすく

月経や排卵が止まることが。長期間の乱れは子宮体がんなどの危険因子にも。

などなど・・・

抜粋して書いているので、詳しくは雑誌を見てくださいね

最近は「子宮頸がんワクチン」などもあってか、テレビや雑誌でも

以前より色々な場所で「子宮」についての情報が得られます

こちらの特集では、20代~30代くらいの若い人をターゲットにしています

ちょっと保険体育の授業の延長版って感じです

Q:そもそも子宮の役割って?

妊娠から出産までの約10ヶ月間、胎児を育てる部屋となるのが子宮。

Q:子宮が老化するとどうなるの?

女性ホルモンの分泌量が低下して子宮が老化すると、4.5~5cmほどに萎縮する。

月経が半年~1年以上止まっている人は子宮が萎縮し妊娠しづらくなることも。

Q:一生の月経の数は?

人によって個人差はあるものの、現代女性は約450~500回が平均的。

子供を産む人数にもよりますが、昭和初期の女性の場合は今の約10分の1程度だったそうです。

Q:どのくらいの大きさ?

普段は鶏の卵ほどの大きさで、縦の長さが7~8cm、幅が4~5cm、重さが約70g程度。

これが出産時には、長さ30~40cm、重さは赤ちゃんの体重約3kgと羊水や胎盤、子宮の重さ

1.5~2kgを加え、約5kgに。

Q:ストレスに弱いの?

ホルモン分泌の命令を出す脳の視床下部は、ストレスを受けるとまず生殖に関わる機能から

ストップさせるため、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲストロン)がいちばん影響を受けやすく

月経や排卵が止まることが。長期間の乱れは子宮体がんなどの危険因子にも。

などなど・・・

抜粋して書いているので、詳しくは雑誌を見てくださいね

2011年05月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・婦人科がん

被災地の子供に絵本を

3月11日以降、しばらくしてからユニセフで『被災地の子供に本を』という呼びかけがありました

その後、被災地の友人に聞いたところ『今はそれどころじゃないから・・・』という事でした

いつか落ち着いたら・・・と思っていたら、先日、全国から寄付された1万冊の絵本が図書館で配布されたそうです

1万冊という数にも驚きましたが、それが無くなったというのを聞いて

そんなに沢山の子供達が絵本を必要としていたんだ・・・って思いました

先日、友達と「子供の時に好きだった絵本」の話をしたら、みんな違う本を言っていました

沢山の人がいるのと同じように、好きな絵本も違うんですよね

でも、何年経っても自分が好きだった絵本は忘れないんだと思いました

今でも図書館に飾られている『おススメの絵本』を見ると、ついつい読んでしまう私です

いい本に出会う事は、いい友人と出会うくらい大切な事だと思います

これからも色々な場所で、絵本が配られていくのかもしれません

みんなの元に絵本が届くといいですね

その後、被災地の友人に聞いたところ『今はそれどころじゃないから・・・』という事でした

いつか落ち着いたら・・・と思っていたら、先日、全国から寄付された1万冊の絵本が図書館で配布されたそうです

1万冊という数にも驚きましたが、それが無くなったというのを聞いて

そんなに沢山の子供達が絵本を必要としていたんだ・・・って思いました

先日、友達と「子供の時に好きだった絵本」の話をしたら、みんな違う本を言っていました

沢山の人がいるのと同じように、好きな絵本も違うんですよね

でも、何年経っても自分が好きだった絵本は忘れないんだと思いました

今でも図書館に飾られている『おススメの絵本』を見ると、ついつい読んでしまう私です

いい本に出会う事は、いい友人と出会うくらい大切な事だと思います

これからも色々な場所で、絵本が配られていくのかもしれません

みんなの元に絵本が届くといいですね

2011年05月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

日経実力病院調査

2011年3月10日の日経新聞の夕刊の記事です

少し前の記事になりますが、よく本屋さんで見かける『いい病院』に似ていますが

こちらは手術の症例数(診療実績)だけではなく

①がん診療連携拠点病院加算-国から拠点病院の指定を受けている病院

②緩和ケア診療加算-常勤や看護師などの専従チームがあるなど

③緩和ケア病棟入院料-緩和ケアを行う病棟があるなど

上記の構造も追加されています

このデータは、2009年7~12月で「手術あり」が70例以上)と少し古いデータです

東京では武蔵野日赤病院が現在は、がん拠点病院ですが、この評価には含まれていません

最高点数は78点で関東では杏林大学病院、中部・東海地区で聖隷浜松病院が評価されていました

本屋さんでも現在は、症例数からわかる病院の実力などといったものが手に入ります

ただ、これはあくまでも調査した地点の数字であるという事です

また、いい病院という評価がついているからといって自分にあった治療ができるとは限りません

日帰りで放射線を受ける場合などは、通院しやすさも考えたほうがいいと思います

この記事に大きな見出しで書かれている「頸がん」、早期は子宮温存ですが

全ての患者さんがそうかはわかりません

またⅠ期と言われたから「早期がん=温存」とは限りません

患者さんが1人1人違うように治療方針もみんな違います

また、病院というか医師との相性もあるように思います

いい評価の病院の医師がいい先生かどうかはわかりません

これはあくまでも病院という設備や症例数等によって導かれた点数です

私が通院している病院はかなり低いです

それは、この地点では専門知識をもった看護師がいなかったからです

例えば抗がん剤専門の看護師さんやリンパマッサージの有資格者などは2009~10年からです

また最新の機器なども2009年度から導入されています

今の病院は動きがとても早いです

現在は国立病院でも治療方法などを公表しています

ここで記事として書かれている治療を全ての病院で受けれるかどうかは不明です

自分が受けたい治療と通いやすい病院などを考えて自分にあった病院を選んでください

少し前の記事になりますが、よく本屋さんで見かける『いい病院』に似ていますが

こちらは手術の症例数(診療実績)だけではなく

①がん診療連携拠点病院加算-国から拠点病院の指定を受けている病院

②緩和ケア診療加算-常勤や看護師などの専従チームがあるなど

③緩和ケア病棟入院料-緩和ケアを行う病棟があるなど

上記の構造も追加されています

このデータは、2009年7~12月で「手術あり」が70例以上)と少し古いデータです

東京では武蔵野日赤病院が現在は、がん拠点病院ですが、この評価には含まれていません

最高点数は78点で関東では杏林大学病院、中部・東海地区で聖隷浜松病院が評価されていました

本屋さんでも現在は、症例数からわかる病院の実力などといったものが手に入ります

ただ、これはあくまでも調査した地点の数字であるという事です

また、いい病院という評価がついているからといって自分にあった治療ができるとは限りません

日帰りで放射線を受ける場合などは、通院しやすさも考えたほうがいいと思います

この記事に大きな見出しで書かれている「頸がん」、早期は子宮温存ですが

全ての患者さんがそうかはわかりません

またⅠ期と言われたから「早期がん=温存」とは限りません

患者さんが1人1人違うように治療方針もみんな違います

また、病院というか医師との相性もあるように思います

いい評価の病院の医師がいい先生かどうかはわかりません

これはあくまでも病院という設備や症例数等によって導かれた点数です

私が通院している病院はかなり低いです

それは、この地点では専門知識をもった看護師がいなかったからです

例えば抗がん剤専門の看護師さんやリンパマッサージの有資格者などは2009~10年からです

また最新の機器なども2009年度から導入されています

今の病院は動きがとても早いです

現在は国立病院でも治療方法などを公表しています

ここで記事として書かれている治療を全ての病院で受けれるかどうかは不明です

自分が受けたい治療と通いやすい病院などを考えて自分にあった病院を選んでください

2011年05月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

ステージIでも進行がん!?手術か化学放射線か──食道がん

ステージIでも進行がん!?

手術か化学放射線か──食道がん

監修 井垣弘康(国立がん研究センター中央病院食道外科外来・病棟医長)

昨年末、歌手の桑田佳祐さんが食道がんから見事に復帰した姿を目の当たりにしたPさん、56歳。同じ病気で闘病中だけに、自らを重ねずにはいられなかった──。

食道がんは膵臓がんと並び、早期発見が難しいがんの一つ。自覚症状もないので、早期発見のほとんどは「たまたま」受けた内視鏡検査によるものだ。しかも、食道がんは患者数が少なく医師の診断経験が限られるため、飛び込みの内視鏡検査では見過ごされることもある。内視鏡検査を受ける機会があれば、日本人の食道がんに多い「扁平上皮がん」の検出感度に優れたヨード染色法で検査をしてもらうとよいだろう。

ちなみに、桑田さんはラジオ番組での本人談によると、毎年きちんと受けていた定期検診で「食道の荒れ」が見つかっていたことに加え、数ヵ月後に「ゲップが出るようになった」ため主治医が早めの検査を勧めたことが発見につながったようだ。

食道は、のどと胃をつなぐパイプの役割を果たす臓器である。壁の厚みが4ミリメートル程度と薄く、血管やリンパ管が集中しているため、リンパ節転移や遠くの臓器へ転移を起こしやすい。このため、食道がんは他のがんなら早期と見なされるステージIでも「進行がん」に分類される。この段階での治療の選択肢は手術か、抗がん剤と放射線治療を並行して行う化学放射線療法だ。

つい10年ほど前まで食道がんの手術は首、胸、腹を切り開き、病変と周辺のリンパ節を8時間以上かけて除去する大がかりなものだった。体力の消耗も激しく、施設によっては術後の合併症で死亡する患者が2割にも上った。

しかし最近は、内視鏡の一種である胸腔鏡や腹腔鏡を使用し、キズや出血を最小限にとどめる手術が一部で行われるようになった。開胸、開腹しないぶん、術後合併症の発生も少なく回復も早い。難点は執刀医の経験と手術チームの技量に治療成績が大きく左右されること。治療施設は慎重に選ぼう。

もう一つの選択肢である化学放射線療法は、手術に匹敵する治療成績が期待できるほか、食道の機能を保持できることが最大の利点だ。再発しても手術という選択肢が残されていることも大きい。食道がんで治療選択に迫られたときは、両者を比較するためにセカンドオピニオンを積極的に活用しよう。

さて、食道がんのリスク要因は酒とタバコ。世界保健機関(WHO)によれば、少量の酒でもすぐに赤くなる人は、赤くならない人に比べ12倍も食道がんを発症しやすいので要注意である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

食道がんは、以前は術後も大変ながんの1つだったと聞いた事があります

ただ、現在はかなり予後もよくなっていっているようです

私が働いていた時にも食道がんの方がいました

抗がん剤治療もされていましたが、術後1年半で職場復帰をされていて

手術しても、かなりのヘビースモーカーでした

私が告知された時、それまで1度も話をした事がなかったのに

家族の事や病院の事、転院した事など、色々な話をしてくれました

その方も言われていましたが、以前は食道がんは見つけにくいがんの1つだったそうです

日本人は胃がんが多く、どうしても胃を重点的に考えてしまうので、実は食道を見逃してしまうそうです

ただ、現在はビデオを利用して見逃しのないようにと注意している病院もあるそうです

そのためには自分自身が『どこがどのように違和感があるか』というのを伝えることだと思います

こちらは食道がんのチェックリストになります:

http://diamond.jp/articles/-/12110?page=2

手術か化学放射線か──食道がん

監修 井垣弘康(国立がん研究センター中央病院食道外科外来・病棟医長)

昨年末、歌手の桑田佳祐さんが食道がんから見事に復帰した姿を目の当たりにしたPさん、56歳。同じ病気で闘病中だけに、自らを重ねずにはいられなかった──。

食道がんは膵臓がんと並び、早期発見が難しいがんの一つ。自覚症状もないので、早期発見のほとんどは「たまたま」受けた内視鏡検査によるものだ。しかも、食道がんは患者数が少なく医師の診断経験が限られるため、飛び込みの内視鏡検査では見過ごされることもある。内視鏡検査を受ける機会があれば、日本人の食道がんに多い「扁平上皮がん」の検出感度に優れたヨード染色法で検査をしてもらうとよいだろう。

ちなみに、桑田さんはラジオ番組での本人談によると、毎年きちんと受けていた定期検診で「食道の荒れ」が見つかっていたことに加え、数ヵ月後に「ゲップが出るようになった」ため主治医が早めの検査を勧めたことが発見につながったようだ。

食道は、のどと胃をつなぐパイプの役割を果たす臓器である。壁の厚みが4ミリメートル程度と薄く、血管やリンパ管が集中しているため、リンパ節転移や遠くの臓器へ転移を起こしやすい。このため、食道がんは他のがんなら早期と見なされるステージIでも「進行がん」に分類される。この段階での治療の選択肢は手術か、抗がん剤と放射線治療を並行して行う化学放射線療法だ。

つい10年ほど前まで食道がんの手術は首、胸、腹を切り開き、病変と周辺のリンパ節を8時間以上かけて除去する大がかりなものだった。体力の消耗も激しく、施設によっては術後の合併症で死亡する患者が2割にも上った。

しかし最近は、内視鏡の一種である胸腔鏡や腹腔鏡を使用し、キズや出血を最小限にとどめる手術が一部で行われるようになった。開胸、開腹しないぶん、術後合併症の発生も少なく回復も早い。難点は執刀医の経験と手術チームの技量に治療成績が大きく左右されること。治療施設は慎重に選ぼう。

もう一つの選択肢である化学放射線療法は、手術に匹敵する治療成績が期待できるほか、食道の機能を保持できることが最大の利点だ。再発しても手術という選択肢が残されていることも大きい。食道がんで治療選択に迫られたときは、両者を比較するためにセカンドオピニオンを積極的に活用しよう。

さて、食道がんのリスク要因は酒とタバコ。世界保健機関(WHO)によれば、少量の酒でもすぐに赤くなる人は、赤くならない人に比べ12倍も食道がんを発症しやすいので要注意である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

食道がんは、以前は術後も大変ながんの1つだったと聞いた事があります

ただ、現在はかなり予後もよくなっていっているようです

私が働いていた時にも食道がんの方がいました

抗がん剤治療もされていましたが、術後1年半で職場復帰をされていて

手術しても、かなりのヘビースモーカーでした

私が告知された時、それまで1度も話をした事がなかったのに

家族の事や病院の事、転院した事など、色々な話をしてくれました

その方も言われていましたが、以前は食道がんは見つけにくいがんの1つだったそうです

日本人は胃がんが多く、どうしても胃を重点的に考えてしまうので、実は食道を見逃してしまうそうです

ただ、現在はビデオを利用して見逃しのないようにと注意している病院もあるそうです

そのためには自分自身が『どこがどのように違和感があるか』というのを伝えることだと思います

こちらは食道がんのチェックリストになります:

http://diamond.jp/articles/-/12110?page=2

タグ :食道がん