スポンサーリンク

先生を選ぶ権利はないのか。

ニュースで東京都調布市の女性教師が小学2年生の児童に暴言を吐いていたというのを音声入りで見ました

「なんて人としてのレベルが低い子どもたちだろう」「お勉強ができない人は字を書くのも下手」という小学生に言う言葉じゃないでしょう・・・というのもから、給食を食べるのが遅い児童に対しても「1人前もらうのやめてくれるぅ? Aさんの少なくしてくれるぅ? いつも迷惑だから……ねえ、みんな!」「はい!」(児童たち)「迷惑だよねえ……」とクラスメートにまで強要するような発言など驚きの連続でした。かなり前から「モンスターペンレント」の存在は言われていますが、教師もなかなかだな・・・と思った。

確かに「暴言」まではいかなくても、私が小学生の時も色んな先生がいたと思います。今でも忘れられないのは、小学3年生の時に隣のクラスと一緒に音楽会の練習をするということで、お隣のクラスに行った時のことです。たいして話をしていなかったのに(私の記憶ですが)、急に男性の先生が怒って「静かにできないなら1人ずつ出てこい」と怒って何名かが黒板のところに立たされました。その後、なぜか話をしていなかった生徒も全員が並んで黒板で使う1mもある木の定規でお尻を叩かれました。まだ3年生だったし怖くて何名かが泣き出していると「泣くな 」と怒鳴られるし、私の担任の先生は1度も手を上げることも定規でたたくこともない先生だったので、うちのクラスの生徒は叩かれるという恐怖で隣の子と手を繋いで静かにしました。

」と怒鳴られるし、私の担任の先生は1度も手を上げることも定規でたたくこともない先生だったので、うちのクラスの生徒は叩かれるという恐怖で隣の子と手を繋いで静かにしました。

今考えたら、それって動物みたいな扱いだなって思う

その後も何回か音楽会の準備でお隣のクラスと一緒になったんですが、その時にびっくりしたのは帰る時に私のクラスなら「みなさん さようなら。先生 さようなら」という挨拶が、お隣のクラスは「みなさん さようなら。綺麗な先生 さようなら」といわなくてはいけないということでした・・・(しかも先生が気に入らないと何度も言いなおしさせられる)

子ども心に「変なの?」とは思っていたけれど、親に言うこともなく隣のクラスに行った時は言っていましたが、自分のクラスに戻るとホッとしていたのを覚えています。そして、そのクラスで友達になった子が「私、6組の友達と一緒に帰っちゃいけないの」ということでした。彼女の担任(綺麗な先生)と6組の先生(女性)が仲が悪いらしくて生徒同士で遊んだり一緒に帰ってはいけないというのをきつく言われているということ、見つかったら怒られるから遊べないのということでした。それを6組の友達に聞くとその子も「先生から4組の子と仲良くしちゃだめって言われているから、廊下で会っても話ができないし、一緒に帰れない」と言っていました

先生だから、正しいことをしている。なんてのは嘘だっていうのは、案外その時から何となく感じていたのかも知れないなって思った。そして、子どもでも「変なこと」なのに私の担任の先生も私たちを叩いた男性の先生も1度もそれについて「おかしい」とは言わなかったと思います。先生って、そういうところが一般の人から見て変な気がします。仲間意識が強いというか見てみぬふりをするのが上手というか・・・そういうところがある気がしました。

去年、友人と友人の友人という人たち何名かと飲みに行きました

その時に、私が退院後しばらくお世話になっていた時に会った「養護学校の先生」という2人組の女性と一緒になりました。たまたま、私のテーブルは自分の友人と一緒ではなくその養護学校の女性の先生2人と男性の先生1人と私の4人だったのですが、しばらくしてから、その養護学校の女性の先生2人が私の事を「この人、初めて会った時にいきなりOOくんにマッサージさせた人でしょ」といい始めて「そうそう、常識のない人よね」と私の目の前で話しだした。そして「いかに私が非常識な人間か」というのを、私の前で2人で言い始めていた

私としては「あの時私は退院後すぐであそこに行くのだってやっとで無理やり連れて行かれていたのに何なん?この2人??」と思った。そして、彼女たちには私の病名は言ってなかったけれど、手術して退院後で体調が悪いから友人のところでお世話になっていること、ここに来ても体調が優れないから横になっていることなどは友人が話をしてくれていました。確かにその時、養護学校で鍼灸を教えている先生にマッサージしてもらってたけど、OOくんと呼ばれた先生には事情は話してたんだけど・・・と思った。でも、今更「あの時、私は体調が悪かったんです」というのも変だし、そもそも、それをやってくれた先生が「いやあ、あの時は大変で・・・」みたいに言うのなら「すみませんでした」とも言えるけれど、何かをしてくれた訳でもない彼女たちに謝る理由も「非常識」と本人がいる前でいえるような「非常識な2人組」に立ち向かうほどの元気もなかった私でした(仙台で検査を受けた後で岩手まで高速バスで行ったので、かなり疲れていた)

それに、多分、こういう人って1人じゃ何もいえないような人なんだろうなって思ったから「気分の悪い2人組」とだけ思うことにしました。それに友人の友人ということだから喧嘩する訳にもいかないし友人宅にに1人で帰ることもできないので我慢していました。これも彼女達の「絶対的優位」だと思った。

その後も延々と私の「非常識ぶり」で盛り上がっていた2人でしたが、私の唯一の救いは隣に座っていたマッサージをしてくれた本人でもある男性の先生が「今は体調はどうですか?」と言って気遣ってくれたことでした

調布市の先生や養護学校の先生や私の小学生の時のお隣のクラスの先生だけでなく「ちょっと変?」という人って会社の中でも探せば、結構いると思います

でも、教室の中や病院の診察室という先生が絶対的優位に立って支配者のようになっている場って会社の中ではそうそうない気がします(ワンマン経営者くらい?)。学校の授業も2人担任制にすればいいのにって思った。特に小学校や中学は2人担任制がいいように感じます。

そして、病院は外来の医師は、指名制にすればいいのにって思う。昔のように診察室では看護婦さんをつけて欲しい。そして、先生も1回1回の授業や診察が相手にとって「かげがえのないもの」って思えば、ちょっとは暴走しなくてすむんじゃないのかな??なんて思った私です

そして、私たちは「先生という肩書き=人格者」という思い込みを捨てたほうがいいんじゃないのかな?なんて思った。確かに、人間的にも素晴らしい先生はいると思います。でも、絶対ではないと思います

私は飲み会の件で「養護学校の先生=障害者教育をしている人格者」という図式は、木っ端微塵に砕けました。まあ、色んな人がいるって事なんですよね

この事件のよかったところは親がきちんと自分の子どもを見ていたという事だと思いました。ICレコーダーを持たせるというのは、よほどの事だったと思います。でも、それをした事でこれほどの暴言を吐いている先生が見つかったことだし・・・でも、この先生って同僚には「いい先生」だったそうです。きっと「大人への顔」と「子どもへの顔」が別だったんだろうなって思う。

私の体験もそうですが、子どもは子どもなりに考えて自分で「理解して頑張っている」と思います

だから大人に怒られると、子供であっても「変かな?」と思っていても「でも、がんばってみよう」と子どもなりの努力をするんだと思います。でも、それが「間違えている」こともあります。その間違えた頑張りが子どものストレスになることもあります。そういうときって絶対に「お腹が痛くなったり」するんですよね・・・(経験談)

それから今は、診察室でのやり取りをICレコーダーに録音しておく患者さんもいるそうです

今でも診察室で「医療用語のオンパレード」って先生や「自分のいう事が聞けないのか」にもっと信じられないことをいう暴言医師がいるそうで、こっそり録音しておくそうです

でも、せっかくなら「録音していいですか?」と先生に許可をしてからのほうがいいと思います

身を守るためとはいえ、大人なんだから「こっそり」というのは、お互いあんまり気持ちのいいものではないですよね

調布市女教師、日常的に異常な暴言 児童に「どういう脳みそ?」「ダメな人生…」

http://www.j-cast.com/2013/04/19173492.html?p=all

http://www.bengo4.com/topics/343/

「なんて人としてのレベルが低い子どもたちだろう」「お勉強ができない人は字を書くのも下手」という小学生に言う言葉じゃないでしょう・・・というのもから、給食を食べるのが遅い児童に対しても「1人前もらうのやめてくれるぅ? Aさんの少なくしてくれるぅ? いつも迷惑だから……ねえ、みんな!」「はい!」(児童たち)「迷惑だよねえ……」とクラスメートにまで強要するような発言など驚きの連続でした。かなり前から「モンスターペンレント」の存在は言われていますが、教師もなかなかだな・・・と思った。

確かに「暴言」まではいかなくても、私が小学生の時も色んな先生がいたと思います。今でも忘れられないのは、小学3年生の時に隣のクラスと一緒に音楽会の練習をするということで、お隣のクラスに行った時のことです。たいして話をしていなかったのに(私の記憶ですが)、急に男性の先生が怒って「静かにできないなら1人ずつ出てこい」と怒って何名かが黒板のところに立たされました。その後、なぜか話をしていなかった生徒も全員が並んで黒板で使う1mもある木の定規でお尻を叩かれました。まだ3年生だったし怖くて何名かが泣き出していると「泣くな

」と怒鳴られるし、私の担任の先生は1度も手を上げることも定規でたたくこともない先生だったので、うちのクラスの生徒は叩かれるという恐怖で隣の子と手を繋いで静かにしました。

」と怒鳴られるし、私の担任の先生は1度も手を上げることも定規でたたくこともない先生だったので、うちのクラスの生徒は叩かれるという恐怖で隣の子と手を繋いで静かにしました。今考えたら、それって動物みたいな扱いだなって思う

その後も何回か音楽会の準備でお隣のクラスと一緒になったんですが、その時にびっくりしたのは帰る時に私のクラスなら「みなさん さようなら。先生 さようなら」という挨拶が、お隣のクラスは「みなさん さようなら。綺麗な先生 さようなら」といわなくてはいけないということでした・・・(しかも先生が気に入らないと何度も言いなおしさせられる)

子ども心に「変なの?」とは思っていたけれど、親に言うこともなく隣のクラスに行った時は言っていましたが、自分のクラスに戻るとホッとしていたのを覚えています。そして、そのクラスで友達になった子が「私、6組の友達と一緒に帰っちゃいけないの」ということでした。彼女の担任(綺麗な先生)と6組の先生(女性)が仲が悪いらしくて生徒同士で遊んだり一緒に帰ってはいけないというのをきつく言われているということ、見つかったら怒られるから遊べないのということでした。それを6組の友達に聞くとその子も「先生から4組の子と仲良くしちゃだめって言われているから、廊下で会っても話ができないし、一緒に帰れない」と言っていました

先生だから、正しいことをしている。なんてのは嘘だっていうのは、案外その時から何となく感じていたのかも知れないなって思った。そして、子どもでも「変なこと」なのに私の担任の先生も私たちを叩いた男性の先生も1度もそれについて「おかしい」とは言わなかったと思います。先生って、そういうところが一般の人から見て変な気がします。仲間意識が強いというか見てみぬふりをするのが上手というか・・・そういうところがある気がしました。

去年、友人と友人の友人という人たち何名かと飲みに行きました

その時に、私が退院後しばらくお世話になっていた時に会った「養護学校の先生」という2人組の女性と一緒になりました。たまたま、私のテーブルは自分の友人と一緒ではなくその養護学校の女性の先生2人と男性の先生1人と私の4人だったのですが、しばらくしてから、その養護学校の女性の先生2人が私の事を「この人、初めて会った時にいきなりOOくんにマッサージさせた人でしょ」といい始めて「そうそう、常識のない人よね」と私の目の前で話しだした。そして「いかに私が非常識な人間か」というのを、私の前で2人で言い始めていた

私としては「あの時私は退院後すぐであそこに行くのだってやっとで無理やり連れて行かれていたのに何なん?この2人??」と思った。そして、彼女たちには私の病名は言ってなかったけれど、手術して退院後で体調が悪いから友人のところでお世話になっていること、ここに来ても体調が優れないから横になっていることなどは友人が話をしてくれていました。確かにその時、養護学校で鍼灸を教えている先生にマッサージしてもらってたけど、OOくんと呼ばれた先生には事情は話してたんだけど・・・と思った。でも、今更「あの時、私は体調が悪かったんです」というのも変だし、そもそも、それをやってくれた先生が「いやあ、あの時は大変で・・・」みたいに言うのなら「すみませんでした」とも言えるけれど、何かをしてくれた訳でもない彼女たちに謝る理由も「非常識」と本人がいる前でいえるような「非常識な2人組」に立ち向かうほどの元気もなかった私でした(仙台で検査を受けた後で岩手まで高速バスで行ったので、かなり疲れていた)

それに、多分、こういう人って1人じゃ何もいえないような人なんだろうなって思ったから「気分の悪い2人組」とだけ思うことにしました。それに友人の友人ということだから喧嘩する訳にもいかないし友人宅にに1人で帰ることもできないので我慢していました。これも彼女達の「絶対的優位」だと思った。

その後も延々と私の「非常識ぶり」で盛り上がっていた2人でしたが、私の唯一の救いは隣に座っていたマッサージをしてくれた本人でもある男性の先生が「今は体調はどうですか?」と言って気遣ってくれたことでした

調布市の先生や養護学校の先生や私の小学生の時のお隣のクラスの先生だけでなく「ちょっと変?」という人って会社の中でも探せば、結構いると思います

でも、教室の中や病院の診察室という先生が絶対的優位に立って支配者のようになっている場って会社の中ではそうそうない気がします(ワンマン経営者くらい?)。学校の授業も2人担任制にすればいいのにって思った。特に小学校や中学は2人担任制がいいように感じます。

そして、病院は外来の医師は、指名制にすればいいのにって思う。昔のように診察室では看護婦さんをつけて欲しい。そして、先生も1回1回の授業や診察が相手にとって「かげがえのないもの」って思えば、ちょっとは暴走しなくてすむんじゃないのかな??なんて思った私です

そして、私たちは「先生という肩書き=人格者」という思い込みを捨てたほうがいいんじゃないのかな?なんて思った。確かに、人間的にも素晴らしい先生はいると思います。でも、絶対ではないと思います

私は飲み会の件で「養護学校の先生=障害者教育をしている人格者」という図式は、木っ端微塵に砕けました。まあ、色んな人がいるって事なんですよね

この事件のよかったところは親がきちんと自分の子どもを見ていたという事だと思いました。ICレコーダーを持たせるというのは、よほどの事だったと思います。でも、それをした事でこれほどの暴言を吐いている先生が見つかったことだし・・・でも、この先生って同僚には「いい先生」だったそうです。きっと「大人への顔」と「子どもへの顔」が別だったんだろうなって思う。

私の体験もそうですが、子どもは子どもなりに考えて自分で「理解して頑張っている」と思います

だから大人に怒られると、子供であっても「変かな?」と思っていても「でも、がんばってみよう」と子どもなりの努力をするんだと思います。でも、それが「間違えている」こともあります。その間違えた頑張りが子どものストレスになることもあります。そういうときって絶対に「お腹が痛くなったり」するんですよね・・・(経験談)

それから今は、診察室でのやり取りをICレコーダーに録音しておく患者さんもいるそうです

今でも診察室で「医療用語のオンパレード」って先生や「自分のいう事が聞けないのか」にもっと信じられないことをいう暴言医師がいるそうで、こっそり録音しておくそうです

でも、せっかくなら「録音していいですか?」と先生に許可をしてからのほうがいいと思います

身を守るためとはいえ、大人なんだから「こっそり」というのは、お互いあんまり気持ちのいいものではないですよね

調布市女教師、日常的に異常な暴言 児童に「どういう脳みそ?」「ダメな人生…」

http://www.j-cast.com/2013/04/19173492.html?p=all

http://www.bengo4.com/topics/343/

2013年04月30日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

ぬり絵~波~

色を楽しむという「ぬり絵」だそうです

青が塗りたかったのに不思議と紫色とオレンジを塗っていました

2013年04月27日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

新幹線お掃除の天使たち 「世界一の現場力」はどう生まれたか

新幹線お掃除の天使たち 「世界一の現場力」はどう生まれたか?

【担当編集者のコメント】 この企画を進めるにあたって、「世界一の現場力」として海外でも大評判のテッセイさんを見学にうかがいました。わずか7分間ですべての清掃をこなしてしまう統率のとれた動き方、新幹線の送迎時の一礼などに驚きましたが、それより感銘を受けたのは、お掃除を担う中年の「エンジェル」さんたちの、仲間たちやお客さまとの間の、さまざまな心の交流でした。手前味噌ではなく、良書と思います。子供たちも含めて、すべての人に読んでいただきたい本です。 【著者のコメント】 テッセイはJR東日本の子会社で、そこで働く820人の人たちの主な仕事は新幹線や新幹線駅構内の清掃です。下請けの、おじさんやおばさんばかりの、お掃除の会社。ちょっと素敵なことなど起こりそうもない会社で、私は数多くの胸を打つエピソードに接し、「世界一」と言っていいほどの現場力を目にすることになりました。プロの仕事ぶりには目を見張りますし、礼に始まり礼に終わる姿勢には大変にすがすがしいものを感じます。決して「特別な会社」ではないけれど、「きらきら輝くふつうの会社」、それがテッセイなのだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園の時に、1人で姫路から京都まで始めてあの青い新幹線に乗ってから、今では緑色の東北新幹線まで何度も乗っています

新幹線の魅力は何といっても「特別な乗り物」って感じがいい

飛行機とは違う、でもワクワクする感じがある乗り物です

今はほとんどが仙台に行くために利用していますが、「はやて」や「こまち」をお掃除している人には気がついていましたがこんなに話題になっているとは本が出てから始めて知りました

私が好きなのは、駅に着いた時にゴミ袋を持って待っていてくれているところです

ゴミ箱のあるところならいいけれど、大きな荷物を持っている私は、ゴミ箱がなくて空のお弁当箱やペットボトルを持って降りるのは大変です。そんな時に待っていてくれるのって、嬉しいです

本の中であの東北の地震の時に何日も帰ってこれなかった新幹線を掃除した話が載っていました

壮絶な臭いや汚れだったそうです

上越から何時間もかかって帰ってきた新幹線。あの時被災地から他に行くためには山形まで行って新幹線に乗るか飛行機にのるかしか方法がありませんでした。避難所の中で今、動いている交通機関がどこなのかあやふやな情報しかなくて、みんな色々な情報交換をしていました

新幹線に乗れた人はいいけれど、何時間もかかって在来線を乗り継ぐ人。

その中でも多かったのは、安全な伊丹空港から新幹線で東京に帰るというルートが多かったように思います

そんな時にも「新幹線が動いているのなら大丈夫」「新幹線は脱線しなかったらしい」という話がありました。

世界一、安全な乗り物を支えてくれている人たちの話です。

2013年04月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

ぬり絵~My Bird~

奇跡の名医SP~子宮温存~

私なら治せる絶望の淵から患者を救う 奇跡の名医SP

倉敷成人病センターの安藤正明先生が取り上げられていました

私も安藤先生の手術は考えました。

腹腔鏡で子宮温存手術ができるというすごい先生です。

姫路の実家からなら通院できるしって思った。

でも、考えて考えて子どもを産むことに対して自分がそれほどまでの執着を持っていないと感じました。

テレビの中でも言われていましたが「再発したら」というリスクが大きく残るのを知ったし、がんの大きさが2.5センチ以内が望ましい。ということなのでぎりぎりの私は考えてしまいました。そして、リンパ節への転移がアメリカの論文で2センチ以内のがんなら2割。というのを読みました

(元の論文が見つからないので定かではありません)

それで考えると、私の場合MRIで見て転移がないとしても、確実に転移していないとはいえないと思った

そして、がんが子宮のどこに出来ているかで手術ができる人、できない人がいるというのもわかりました

子宮が体部に近いとできないので、それが自分でははっきりとわからない私としては決断できませんでした

それよりも仮に子宮を残したとしても、必ず妊娠する訳ではないしもしも妊娠を望んでいるなら、できるだけ早い時期に妊娠をして出産をするほうがいいということでした。う~~~ん、42才の私が今から結婚して出産って・・・もう不妊治療をしてもいいくらいの年齢だしって思った(手術できる人は40歳までが望ましいってことだし)それに、もしも再発してしまった時に子どもと旦那さんを残して亡くなるなんてことになったら・・・そうでなくても再発した時に子どもの面倒は誰が見るんだろうと思った。

色々な事を考えて私はセンチネルリンパ節生検が受けられる仙台に行きました

今は、子宮温存手術は沢山の病院でできるみたいです

本当に妊娠を望むのなら1度考えてみるといいと思います

ただ、誰にでも受けられる治療ではありません。

自分がどういう状態なのかをきちんと知った上で考えてください。

自分のステージと病理。そして、再発のリスクを負う覚悟があること。

最低限、それくらいはきちんと考えてください。

受けたい受けたいといって受けれる治療ではありません。

がん治療は最初が大切です。そして、どんな治療でもリスクがあるという事です。

必ず読んでください・・・・

広汎性子宮頸部摘出術:子宮頸がん(がんサポートより)http://www.gsic.jp/cancer/cc_07/onzn/index.html

1a2期か1b1期であれば、誰でもこの手術を受けられるわけではありません。

●基本的にはがんの大きさは2センチまで

●術前診断で、周囲のリンパ節など他に転移がないこと

●妊娠したいという希望が強いこと

●がんの組織型が子宮頸がんに1番多い扁平上皮がんであること。ただし、腺がんでも小さい場合は考慮する

といった条件を上げています。

年齢的には、40歳くらいまでというのが、一応の目安。

妊孕性温存療法:子宮体がん(がんサポートより)http://www.gsic.jp/cancer/cc_08/sp/02c.html

年齢が40歳以下で、どうしても出産をしたいと強く希望する子宮体がんの患者さんは、子宮を残して、出産するための治療を選択できる場合があります。もちろんそのためにはかなり厳しい条件をクリアしなければなりません。

まず、進行度は早期で、あまりタチの悪くないがん細胞でなければなりません。すなわち、子宮内膜全面掻爬術を受けて、子宮内膜異型増殖症と呼ばれる0期か、子宮体がん1a期で高分化型の類内膜腺がんであることの診断が絶対必要条件です。

ただし、黄体ホルモン療法を行っても必ず効果があるという保証はなく、がんが進行してしまうことがあります。そのため、黄体ホルモン療法を行っている間は、定期的に検査を行いながら、うまく異常な細胞やがん細胞が消えた場合のみ排卵誘発剤などを使ってできるだけ早く、妊娠をはかるようにします。

このように妊孕性温存療法は再発リスクの高い治療法であり、確立された治療法ではなく、まだ、実験的な治療法であるという認識も必要です。医師としては患者さんへの十分なインフォームド・コンセントが必要であり、また大学病院など高度な医療技術を備えたごく限られた施設でしか行うことはできません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

妊孕性温存手術としての腹式子宮頸部摘出術

http://www.jsog.or.jp/PDF/61/6109-349.pdf#search='%E5%A6%8A%E5%AD%95%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%AD%98'

倉敷成人病センター:http://www.dr-ando.com/

倉敷成人病センターの安藤正明先生が取り上げられていました

私も安藤先生の手術は考えました。

腹腔鏡で子宮温存手術ができるというすごい先生です。

姫路の実家からなら通院できるしって思った。

でも、考えて考えて子どもを産むことに対して自分がそれほどまでの執着を持っていないと感じました。

テレビの中でも言われていましたが「再発したら」というリスクが大きく残るのを知ったし、がんの大きさが2.5センチ以内が望ましい。ということなのでぎりぎりの私は考えてしまいました。そして、リンパ節への転移がアメリカの論文で2センチ以内のがんなら2割。というのを読みました

(元の論文が見つからないので定かではありません)

それで考えると、私の場合MRIで見て転移がないとしても、確実に転移していないとはいえないと思った

そして、がんが子宮のどこに出来ているかで手術ができる人、できない人がいるというのもわかりました

子宮が体部に近いとできないので、それが自分でははっきりとわからない私としては決断できませんでした

それよりも仮に子宮を残したとしても、必ず妊娠する訳ではないしもしも妊娠を望んでいるなら、できるだけ早い時期に妊娠をして出産をするほうがいいということでした。う~~~ん、42才の私が今から結婚して出産って・・・もう不妊治療をしてもいいくらいの年齢だしって思った(手術できる人は40歳までが望ましいってことだし)それに、もしも再発してしまった時に子どもと旦那さんを残して亡くなるなんてことになったら・・・そうでなくても再発した時に子どもの面倒は誰が見るんだろうと思った。

色々な事を考えて私はセンチネルリンパ節生検が受けられる仙台に行きました

今は、子宮温存手術は沢山の病院でできるみたいです

本当に妊娠を望むのなら1度考えてみるといいと思います

ただ、誰にでも受けられる治療ではありません。

自分がどういう状態なのかをきちんと知った上で考えてください。

自分のステージと病理。そして、再発のリスクを負う覚悟があること。

最低限、それくらいはきちんと考えてください。

受けたい受けたいといって受けれる治療ではありません。

がん治療は最初が大切です。そして、どんな治療でもリスクがあるという事です。

必ず読んでください・・・・

広汎性子宮頸部摘出術:子宮頸がん(がんサポートより)http://www.gsic.jp/cancer/cc_07/onzn/index.html

1a2期か1b1期であれば、誰でもこの手術を受けられるわけではありません。

●基本的にはがんの大きさは2センチまで

●術前診断で、周囲のリンパ節など他に転移がないこと

●妊娠したいという希望が強いこと

●がんの組織型が子宮頸がんに1番多い扁平上皮がんであること。ただし、腺がんでも小さい場合は考慮する

といった条件を上げています。

年齢的には、40歳くらいまでというのが、一応の目安。

妊孕性温存療法:子宮体がん(がんサポートより)http://www.gsic.jp/cancer/cc_08/sp/02c.html

年齢が40歳以下で、どうしても出産をしたいと強く希望する子宮体がんの患者さんは、子宮を残して、出産するための治療を選択できる場合があります。もちろんそのためにはかなり厳しい条件をクリアしなければなりません。

まず、進行度は早期で、あまりタチの悪くないがん細胞でなければなりません。すなわち、子宮内膜全面掻爬術を受けて、子宮内膜異型増殖症と呼ばれる0期か、子宮体がん1a期で高分化型の類内膜腺がんであることの診断が絶対必要条件です。

ただし、黄体ホルモン療法を行っても必ず効果があるという保証はなく、がんが進行してしまうことがあります。そのため、黄体ホルモン療法を行っている間は、定期的に検査を行いながら、うまく異常な細胞やがん細胞が消えた場合のみ排卵誘発剤などを使ってできるだけ早く、妊娠をはかるようにします。

このように妊孕性温存療法は再発リスクの高い治療法であり、確立された治療法ではなく、まだ、実験的な治療法であるという認識も必要です。医師としては患者さんへの十分なインフォームド・コンセントが必要であり、また大学病院など高度な医療技術を備えたごく限られた施設でしか行うことはできません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

妊孕性温存手術としての腹式子宮頸部摘出術

http://www.jsog.or.jp/PDF/61/6109-349.pdf#search='%E5%A6%8A%E5%AD%95%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%AD%98'

倉敷成人病センター:http://www.dr-ando.com/

2013年04月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │子宮頸がんの手術方法

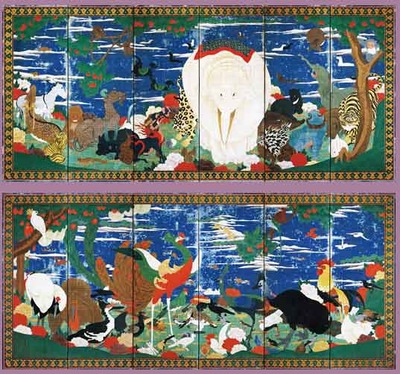

そういえば『若冲』みてきました

病院の検査で仙台に行った時に、1泊して友人に会う予定がだめになってしまって

せっかく泊まったんだし、この機会を大事にしなきゃと思った

そしたら、なんと『若冲』が来ていました

ここのところNHKや民放でもやっていましたが、私が行った時はまだ展示が始まったばかりだったからか、人が少ない

「東京なら混みまくってるんやろな・・・」と思いながら、プライスコレクションはメインの若冲だけでなく他にも沢山の絵があるので、午後から予定がある私は「お昼は真助で牛たんランチ食べなきゃ」と、すっとばしながら「目指せ若冲」でした

実際に見たあの象は、ただただ『すごい・・・』でした

正直、あの途方もない四角を見ていると「吐き気」がしました

小さな四角の中にまた四角・・・「こんなんなんで書いたんやろ???」と思いました。

テレビで少し模写していた人がいましたが、1日8時間、1週間かかって「鳥だけ」でした

それだけかかってこんだけ・・・しかも、このデザインの凄さ・・・

若冲は、本でも実物でも何度か見たことがありますが、鶏の羽毛1本にしても気持ちが悪いくらいの細かさでかいています。ただ、あの屏風絵はポップなイメージがあったので実際に見るまでは、もっと簡単に書いてあると思っていました。

でも、あの屏風絵は、また違う執拗さというか・・・なんか凄さを感じました

だけど、きっと本人は楽しんで書いているのだろうなと思った

色の上に色を重ねてその組み合わせで1つのモチーフになっていく楽しさ

でも、やっぱり「異常な執念」がする絵でした

屏風絵のところは、少し人がいましたが後ろに人がいるとよけてくれたし離れた場所からもみることができました。東京だと、今は美術館がどこも混みこみで「自分が自分が」って感じなので東京で見るよりも、とても気持ちよく見れました

仙台までペアだと日帰りで1人1万円少しくらいで往復の新幹線のチケットと牛たんランチがついているものがあります

美術館は仙台駅から、るーぷるという観光バスに乗って15分くらいかな??

今ならまだ、白石の千本桜に仙台市内の榴ヶ岡公園の桜に松島の桜も見れるかも??

春の東北は、とっても綺麗ですよ

若冲がきてくれました:http://jakuchu.exhn.jp/

2013年04月23日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

だって更年期なんだもーん―なんだ、そうだったの?この不調

だって更年期なんだもーん―なんだ、そうだったの?この不調

更年期特有の体の不調は、ほてりやむくみだけではありません。寝つきが悪くなった、気分が落ち込む、朝起きるときに手がこわばっている気がするなど、人によって症状はさまざまです。症状に悩まされているという人にとって、なんとかしたいことですが、病気というほどではないので、がまんをしている人が大多数なのではないでしょうか。そんなやっかいな症状が出てきたら、まず、別の病気が隠れていないか、本書の症状別チャート診断ですぐにチェック。そして、まわりの人へのカミングアウト。家族やまわりの人たちの協力があれば、ちょっとは楽になりそうです。参考になるのは、更年期症状に悩まされているたくさんの方々の体験談。みんなそうなんだと力がわいてきます。本書は、取材させていただいた方々の、更年期を笑い飛ばすようなパワーが少しでも伝えられるように、まんがとイラストで構成されています。読みやすいし、わかりやすい、医師のアドバイスもしっかりわかる、今までにない更年期のお助け本です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新しい職場に行き始めてから体調がすぐれない・・・

夜中に何度も起きたり、体のあちこちが痛いし動機はあるし何だか変。

といっても、「私は病気です」というほどのものはないし・・・

新しい人間関係とかのストレスかな?って思っていたんだけれど、更年期?って考えてしまった

でも生理がないから、閉経とかって印がなくてわからないからちょっと不便。。。

もう少し体調が悪くなったら婦人科で検査してもらおうって思ってます

40代女性の更年期障害:http://www.e-zyosei.com/kounenki/

2013年04月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

病的に自分が好きな人

病的に自分が好きな人

病的に自分が好きな人、たとえば「常に自分が一番」「人の話を聞かない」

「恩着せがましい」「思い通りにならないと怒る」などの人間が増えている。

なぜ、彼らは無神経なのか! ?

その謎と、自分好きの思考回路が面白いほどよくわかる!

根拠のない自信が異常にある、自分の思い通りにならないとキレる、

人の話を聞かない、プライドが高すぎる、親密なつき合いができない、

イラッとするとツイッターでつぶやく等々、

自分のことしか考えられない自分大好き人間が急増している。

彼らは頻繁に他人とトラブルを起こすが、なぜこのような人間が増えているのか?

そもそもなぜ自分にしか関心が向かないのか?

彼らとはどのようにつき合えばいいのか?

自分好きの心理メカニズムから自己愛過剰社会の特徴までを徹底解明した、心理分析の書。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『病的に』というと、ちょっと考えてしまうけれど、本の中に出てくる人は結構私のまわりにもいるなって思ったし、自分自身にもそういう部分がないかといえば「あるわ。。。」と思う

そんな中で気になったのは、いかにも「自分は、自分は」っていう人なら分かりやすいけど、一見、腰の低い「いかにも謙虚風」って人の中にも、実はそういう人がいるということでした

私も思い当たることがあったけれど相談事をされて「本当の事を教えて」とか言われて、本当のことを言ってしまったせいで気まずい思いをしてしまった、ということってあるんだけれど、その「本当の事」っていうのは真っ赤な嘘で本当は「全然、大丈夫よ」と言われたいだけ、自分を正当化して欲しいだけの人もいる隠れ自分好きもいるということでした

うわ~~~私、そのパターンに必ずと言っていいほどひっかかるタイプやわ・・・って思った

腰が低くて、一見、自分に自信のなさそうな自分が嫌いなように感じる人だけれど実は超自分好き・・・ややこしい・・・やん・・・。というか、自分好きといえばそうだけれど「傷つきたくない人」なんだろうなって思いました・・・

ほんと人って難しい。。。

2013年04月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

がん患者は特別?

『がん患者は特別?』という疑問は、2年が過ぎたあたりから感じていました。

先日、がん友さんが東京マラソンでゴスペルを歌いました。彼女が「沢山の応募の中から選ばれて歌えるようになったのよ」と教えてくれた時に、正直、そういう事がよくわからない私は「そうなの??」と聞いたら「書類選考があってテーマなんかを書いて出して、選ばれるんだよ」とのこと。

乳がん体験者の人たちの活動は、婦人科がんの私たち(体験者で話した時にもそういう話題がでるので)に比べると、とっても同じようには出来ないな…と思う事があります。でも、若くして「がん体験者」になった人がこれだけいるんだよ。というのを知ってもらえる事は、大切な活動だと思います。

ただ最近、自分自身も含めて感じているのは『がん患者は特別』なのだろうか??という事です。

東京マラソンで沢山の中から選ばれる理由が『がん体験者』だから。なんじゃないのかな?と思った。もしかしたら、書類選考じゃなく実際に歌ったら、彼女たちよりはるかに上手な人たちがいたかもしれないし…。

友達は「せっかく発表の場を与えてもらえたんだから、頑張って歌わなきゃ」と言っていました。

私自身、がん患者になってしばらくは、心のどこかで「私はがんなんだから」「私は大変な病気になったんだから、○○してもらっても当たり前」という気持ちがなかったとは言えない気がします。

あるがんの講演会の主催者の方が教えてくれた話で、講演会の会場の空調の温度調整が効かずにすごく寒かったそうです。すると夫婦で来られていた人の旦那さんのほうが「(がん患者の)妻が風邪をひいたらどうするんだ!」と言ってきたそうです。それからチラシには「空調の関係で寒くなることがありますので上着をお持ちください」と書くようにしたと話してくれました。

これが公共の交通機関なら、旦那さんは言っただろうか?と思った。そしてこれが、がんの講演会だからなんじゃないのかな?って思った。そうでなければ「がん患者の」とは言わない気がします。

でも患者にも色々な人がいます。暑がりの「がん体験者さん」だっています。

私は退院後、すぐにお腹を壊すから長い時間公共の交通機関を利用する時は膝かけを用意しています。また退院後しばらくは仙台まで新幹線を利用するときには必ず「多目的室」の近くの席を予約しました。

退院すれば、それは一般の人と同じようにしなきゃいけないところがあります。でもどこかで「自分はがん体験者なんだから」という『特別な意識』があるような気がします(自分も含めて)

退院後、いろんな病気の患者さんや障害をもつお子さんの親と話しました。

がんだけが病気ではないんだと考えさせられた事が何度もありました。

確かに「がん」は命を奪う病気だし、手術後の後遺症もあります。

でも、退院した後は基本的には自分の事は自分自身で背負わなければいけない気がしました。

入院中に一緒だった患者さんと電話で話した時、外来の先生に嫌な気持ちにさせられた話をしてくれました。そして「私たちはN先生に診てもらえて本当によかったわよね」と言った時に、なんだか退院後の外来で先生に会えないと文句を言ってた自分自身が少し恥ずかしいと思った。

Iさんがいうように、私たちはN先生に診てもらって助けてもらったんだから、これから先は自分で何とかしていかなきゃ。と思った。そして先生が最優先するのは私たちみたいに退院した患者ではなくて、今まさに告知されて病院に来た患者さんなんだと思った。それでなくても「見えないところで忙しい」先生たちだし。

患者は患者のできる事を自分の与えられた場所でがんばる。それも「がん患者学」なのかな。と感じた私でした。

先日、がん友さんが東京マラソンでゴスペルを歌いました。彼女が「沢山の応募の中から選ばれて歌えるようになったのよ」と教えてくれた時に、正直、そういう事がよくわからない私は「そうなの??」と聞いたら「書類選考があってテーマなんかを書いて出して、選ばれるんだよ」とのこと。

乳がん体験者の人たちの活動は、婦人科がんの私たち(体験者で話した時にもそういう話題がでるので)に比べると、とっても同じようには出来ないな…と思う事があります。でも、若くして「がん体験者」になった人がこれだけいるんだよ。というのを知ってもらえる事は、大切な活動だと思います。

ただ最近、自分自身も含めて感じているのは『がん患者は特別』なのだろうか??という事です。

東京マラソンで沢山の中から選ばれる理由が『がん体験者』だから。なんじゃないのかな?と思った。もしかしたら、書類選考じゃなく実際に歌ったら、彼女たちよりはるかに上手な人たちがいたかもしれないし…。

友達は「せっかく発表の場を与えてもらえたんだから、頑張って歌わなきゃ」と言っていました。

私自身、がん患者になってしばらくは、心のどこかで「私はがんなんだから」「私は大変な病気になったんだから、○○してもらっても当たり前」という気持ちがなかったとは言えない気がします。

あるがんの講演会の主催者の方が教えてくれた話で、講演会の会場の空調の温度調整が効かずにすごく寒かったそうです。すると夫婦で来られていた人の旦那さんのほうが「(がん患者の)妻が風邪をひいたらどうするんだ!」と言ってきたそうです。それからチラシには「空調の関係で寒くなることがありますので上着をお持ちください」と書くようにしたと話してくれました。

これが公共の交通機関なら、旦那さんは言っただろうか?と思った。そしてこれが、がんの講演会だからなんじゃないのかな?って思った。そうでなければ「がん患者の」とは言わない気がします。

でも患者にも色々な人がいます。暑がりの「がん体験者さん」だっています。

私は退院後、すぐにお腹を壊すから長い時間公共の交通機関を利用する時は膝かけを用意しています。また退院後しばらくは仙台まで新幹線を利用するときには必ず「多目的室」の近くの席を予約しました。

退院すれば、それは一般の人と同じようにしなきゃいけないところがあります。でもどこかで「自分はがん体験者なんだから」という『特別な意識』があるような気がします(自分も含めて)

退院後、いろんな病気の患者さんや障害をもつお子さんの親と話しました。

がんだけが病気ではないんだと考えさせられた事が何度もありました。

確かに「がん」は命を奪う病気だし、手術後の後遺症もあります。

でも、退院した後は基本的には自分の事は自分自身で背負わなければいけない気がしました。

入院中に一緒だった患者さんと電話で話した時、外来の先生に嫌な気持ちにさせられた話をしてくれました。そして「私たちはN先生に診てもらえて本当によかったわよね」と言った時に、なんだか退院後の外来で先生に会えないと文句を言ってた自分自身が少し恥ずかしいと思った。

Iさんがいうように、私たちはN先生に診てもらって助けてもらったんだから、これから先は自分で何とかしていかなきゃ。と思った。そして先生が最優先するのは私たちみたいに退院した患者ではなくて、今まさに告知されて病院に来た患者さんなんだと思った。それでなくても「見えないところで忙しい」先生たちだし。

患者は患者のできる事を自分の与えられた場所でがんばる。それも「がん患者学」なのかな。と感じた私でした。

2013年04月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ

近しい相手ほど許せないのはなぜか・・・1

近しい相手ほど許せないのはなぜか

許せないというのは「出来事の問題」なのではなくて、「心の問題」であるといってよいだろう。

どんな出来事に対しても、それを「許す心」があるか「許せない心」があるか、つまり心の問題というわけだ。

ゆえに、「許す心」をもつことで、許せない出来事はつぎつぎに消えていく。

「許せない」という思いに駆られることが多い人は、許しがたいことの多い世の中を嘆くより前に、自分自身の「許す心」の欠如に目を向ける必要があるだろう。(本文より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本を読んでいる時に電車の中で大声で怒鳴る人がいました

よく聞いてみると、20歳代半ばくらいの男性がイヤホンのコードが抜けたか切れたかで40歳代くらいの男性に文句を言っているところでした

「見ればわかるでしょ。あなたがこうしたんです」「・・・・(聞こえなかった)」すると、若いほうの男性が「自分でやったことの責任くらいとれよ!」と車両中に響く大声を出しました

年上の人の言葉は全く聞こえなかったけれど、そもそも電車の中でイヤホンのコードが引っかかるというのは故意でもなければ、引っ掛けたほうが悪いんじゃなくて引っかかるようなやり方をしているほうが悪いんでしょうが・・・と思った私。でも、この場合引っ掛けた(私はそう感じた)ほうやなくて悪意無く引っかかった人が文句を言われるんや。。。と40歳代の男性を可哀想に思った

そして、本の中でわかるわかる~~~と思ったことが沢山ありました

以前、友人が「どうしてもわからない」と言って教えてくれた話があって、ある若い女性が「どうしても許せない」というので聞いてみたら、一緒に遊びに行った人がバスの中で大騒ぎをして彼女のいう事を守ってくれなかった。という事でした。でも、そういう彼女がきちんとした人かというと約束の時間は守らないし、自分勝手なところがある人なので「そんな事を言ってもあなただって前に私と一緒に出かけた時にそういうことをしたじゃない」と言ったそうです。そしたら彼女が「以前の事はいいんです。今はOOさんの事を話しているんだから、それについて言ってください」と怒ったそうです。

友人は呆れてしまって「自分だってちゃんとしている訳じゃないのに、なんで人の事はそんなに文句を言って許せないなんて訳がわからない」と教えてくれました。

電車の中の若い男性もそうだけれど、自分だって案外そのイヤホンから「音漏れ」して迷惑をかけているかもしれないのに何を言ってるんだろうと思った私がいました。見方を変えれば自分が「迷惑をかけている人」や「許せない人」になっている可能性だってあります

本の中でも「許せない」という人ほど、自分もちゃんとしていない人が多いと書いていました

確かに「嫌だな」って思うことはあるけれど「許せない」とまで言い切るには、結構の覚悟が必要な気がします。

でも、たまに「なんでこんなことでここまで怒るんだろう?」と思う人がいます

電車の中や飲食店など、どなり声を聞かされているほうが迷惑な所もあります

私だってそういう時がないわけではないけれど、そんな時の自分って本当に「嫌な人」な気がします

日本人は「許す」文化を持っているそうです。それを美徳としていた民族だということです

結局、電車の中でもめていた2人は近くにいた男性が2人の肩を叩いて「こんなところでもめても・・・」という言葉で次の駅で降りました

肩を叩いた男性をみて「大人~~~」と思いました

ただ、少し気になったのは最近よく見かける電車のトラブルの多くが若い男性と中年の男性という組み合わせが多い気がしました。1度は電車に乗り込んできた若い男性に中年(50歳以上)の男性が「すみませんくらい言えないのか」と言ったところ「こんなに混んでるんだから仕方がないでしょう」と若い男性が言って「そんなに嫌なら奥に入ってくれればいいでしょう」と言ったもんだから満員電車の中で大喧嘩・・・次の駅で降りて行きましたが、なんだか朝からギスギスした気分になりました。

中年の男性の言葉は、正論だと思います。でも、若い男性の言葉も少しわかる気がします。

満員電車の出入り口で陣取っているおじさんやおばちゃんを見ると「ちょっとくらい気を使ってよ」と思う事が何度もあります。どんなに混んでても頑として動こうとしてくれなくて、その癖、友達に大きな声で「どうしよう」と言っているおばちゃんを見た時には「とりあえず降りてよ」と言いたくなる気分になります。

どっちもどっち・・・なところがあるんだし、満員電車でケンカをすることほど周りにも自分自身にも迷惑をかける事になるだと思って欲しいなって思った私でした。

とりあえず私も「許す人」になれるように、がんばってみます

2013年04月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学

近しい相手ほど許せないのはなぜか

近しい相手ほど許せないのはなぜか

近頃、注意されただけなのに許せないと訴える人、サービス業の客相手でも逆切れする人、誹謗中傷をネットに書き込む人など、自分の感情を傷つけた相手を許せずに攻撃する人が増えている。

ストレスを溜め込み、気持に余裕をなくしている現代人は、許す心を見失いつつあり、職場も学校も家庭も、あらゆる生活場面がギスギスしている。

しかし、攻撃したところで気が晴れるわけではなく、後味の悪さが残ったり、ますます怒りが増幅したり、相手の反撃にあって不毛な争いが生じたり……。

なぜ、大したことでもないのに、相手の言動や態度が許せず、心の中にマイナスのエネルギーを溜め込んでしまうのか。

欧米流の「裁く文化」に対して、日本は「許す文化」の国だと言われている。日本人の心の深層には、「許す文化」の良さが刻まれており、今大切なのは許す心を取り戻すこと。

「許す」ということが、日本人の生活にゆとりや心の潤いを与えていたことを自覚すべきではないだろうか。

日本本来の「許しの文化」について触れながら、現代の生きにくい状況を具体的に取り上げ、どうすれば自分の意にならないことを許せるのか。

今こそ求められる人間関係を良くする対処法として、「許す技術」を説き明かしていく。

2013年04月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学

タッピング入門―シンプルになったTFT&EFT

タッピング入門―シンプルになったTFT&EFT

「タッピング」とは…tapping:軽くトントンとたたくこと。「トラウマ/PTSD」「不安障害」「恐怖症」等のこころの癖となったネガティブな感情をからだのツボを活かしてやわらげるブリーフセラピーの総称。その心身相関の治癒メカニズムは未解明ながら、自分で手軽にできるセルフヘルプの方法として近年注目されています。本書は、心理療法の専門家でもある著者が2ステップで試せるシンプルな方法を紹介、TFT・EFT等の代表的なメソッドの総合レビューも収録した初心者にも経験者にもおすすめの実践ガイドです。

2013年04月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

ぬり絵~ハートのマンダラ~

ぬり絵~ハートのマンダラ~

今回のぬり絵は、何となくハートが可愛いと思ったのと

自分の好きな色を沢山使ってぬりたくなって選びました

力をこめて、グイグイ塗っていて夢中になっていて気がついたら

1時間以上はぬってました

この「ぬり絵」が塗りたいって言われたら「きっと、思い切りぬってみたいんだな」って思いました

そしてハートと蔦の曲線の組み合わせがぬってて楽しいって思った絵柄でした

これを塗る時は、ぜひカランダッシュで

2013年04月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

淡路地震「未知の活断層で発生」 調査委「阪神の余震」

土曜日の朝に淡路島で震度6の地震。とニュースでみて阪神淡路大震災を思い出しました

あれも同じように早朝5時半だったなって・・・

実家と友人に「揺れた?大丈夫?」とメールしました

実家は震度4だったので大丈夫だと思ったんだけど、今回は前回と違って東北の地震と同じ横揺れだったので、ちょっと心配になりました

母から「大丈夫」とすぐにメールがきて、友人からは「前回は、ゴーーーーッって感じで下から突き上げるような揺れだったけど、今回のほうが長く揺れた気がする」と返信がきました

震源地が淡路島だから、神戸の余震なのか新しい地震なのか、どっちだろう?と思ったけれど、どちらにしても、離れているからちょっと心配です。神戸の地震の時は、私は家にいて弟が帰って来れなくなってしばらく大学の研究室にいて炊き出しのボランティアをして食べさせてもらっていました。そして、仙台の時は私が避難所にお世話になってたし・・・色々あったなって思った

こういう時に近くに住んでるほうがいいのかなってちょっと考えてしまった私でした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130414-00000007-asahi-soci

あれも同じように早朝5時半だったなって・・・

実家と友人に「揺れた?大丈夫?」とメールしました

実家は震度4だったので大丈夫だと思ったんだけど、今回は前回と違って東北の地震と同じ横揺れだったので、ちょっと心配になりました

母から「大丈夫」とすぐにメールがきて、友人からは「前回は、ゴーーーーッって感じで下から突き上げるような揺れだったけど、今回のほうが長く揺れた気がする」と返信がきました

震源地が淡路島だから、神戸の余震なのか新しい地震なのか、どっちだろう?と思ったけれど、どちらにしても、離れているからちょっと心配です。神戸の地震の時は、私は家にいて弟が帰って来れなくなってしばらく大学の研究室にいて炊き出しのボランティアをして食べさせてもらっていました。そして、仙台の時は私が避難所にお世話になってたし・・・色々あったなって思った

こういう時に近くに住んでるほうがいいのかなってちょっと考えてしまった私でした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130414-00000007-asahi-soci

2013年04月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

不安も緊張も指先でたたくだけで消える

不安も緊張も指先でたたくだけで消える

「人前で話すのがニガテで、スピーチや営業がうまくできない」「高いところが恐い、犬が恐いなど、恐怖症がある」「会社に行くのがツライ」「失恋のキズが癒えずに新たな恋に踏み出せない」……、そんなネガティブな感情が、ツボを決められた手順でタッピングすることで、みるみる消えていきます。いまや、ビジネスや医療、教育など、さまざまな分野の専門家も取り入れているTFTは、いつでも、どこでも手軽にできて、道具もいらないからお金もかからず、しかも効果がすぐに表れるという優れもの。しかも、誰がやっても成功率が高いという特徴があり、セルフケアに最適なのです。こころのキズは、些細なことだからと放置していると、こじらせてしまうことが多くあります。TFTで、身体のキズを手当てするように、こころのキズも手当てしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「面白いよ」といって、TFTを教えてもらい気になって図書館で借りてみました。

タッピングという体を軽く叩く事で、今まで悩んでいた事が嘘のように楽になる。なんて、ちょっと信じられないって思ったのですが、少し前にPTSDの治療でトラウマになっている嫌な記憶を思い出しながら微量な電流が流れている機器を両手で握り締めるということでした。その時に、眼球を左右に動かす。だったと思います(ちょっとあやふや)

はっきりした仕組みはわかっていないそうですが、確実に成果をあげているという話でした

へえ~~、なんでだろう??って思ったんですが、これとTFTが似ているかな?って思った

TFTのほうがもっと簡単で、器具もいらないで自分が気がかりな事を<>に入れて、< >でも、私はだいじょうぶ。と言って決められた場所を、タッピングするだけ。だそうです

何かあった時は試してみようかなって思ってます

2013年04月13日 Posted by すもも at 18:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

ぬり絵~Color Sound~

Color Sound~ぬり絵~

職場が新しくなって『怒らない私』がいます

以前の職場では、自分で自分が嫌いになりそうなくらいに怒ってばかりいました・・・

夜中に何度も何度も叫んで起きる私。。。

だからといって、無視することもできない・・・そんな自分に嫌気がしていました

それまでの私は、どちらかというと面倒があると一番最初に逃げるタイプだったのにって思った

今の会社は、仕事は大変だけれどほとんど誰とも接触がないし文字通り『CADオペ』の仕事だけをしています。それが楽だなって思いました

そんな気分の時にぬった1枚です。テーマは『虹』

「音符で虹をかいてみよう」って思いながらぬりました

好きな色を思い切り塗れて、満足って感じです

2013年04月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

うまい・安い・体にいい 病院食レシピ本がヒット

どうやらちまたでは「病院食レシピ」の本が大人気らしくて、品切れするほどだそうです。院内の食堂でメニューを提供する病院まであるそうです。まるで「タニタ食堂」みたいですね

本が売れている理由は、・味しっかり、量もなかなか、言葉に魅力、絶対的信頼感だそうです

『美味しい病院食』って、残念だけれどうちの病院では、なかったな~~って思います

写真は、うちの病院の入院した日のお昼ご飯です

手術の後は、重湯から始まって米が少しでも食べられたら嬉しかったけれど、放射線治療の時は、ご飯よりも下痢がひどくて食べたら出る。の繰り返して、なんのために食べているのかわからなくなってたところもあるし・・・

結局、2週間目くらいからは病院食もやめて食べれるものを買ってきて食べていました。大好きなチョコも食べれないくらいになっていたから、よほど具合が悪かったんだろうなって思います・・・

でも、抗がん剤治療の人を見ていると食べることもできなくて本当につらそうだったから、たとえ下痢しても食べられることは幸せなんだなって思った

抗がん剤治療の人が多く言っていたのは「お醤油味がダメ」でした

味覚が変になるらしくて、出汁やご飯の炊ける匂いがダメで退院後も「ご飯が食べれなくなった」という男性もいました

本当は本ができるよりも個人の治療や体調にあわせた病院食ができてくれるといいのになって思いました

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201304090599.html

2013年04月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・その他

ぬり絵~味覚と感情

味覚と感情~ぬり絵~

自分で塗ってみないとわからないのが、カラーセラピーのぬり絵です

先生にぬり絵をお願いする時に『味覚と感情』は『体感覚』よりも自分の感情が出てくる。と聞いて、ぬってみたいなって思いました

すっぱい→あまい→しあわせ→かなしみ→にがい→にくしみの順に塗りました

すっぱいは、檸檬のイメージ。あまいは、恋愛のイメージ。

幸せは、好きなオレンジです。にがいは、とっても悩みました・・・

にくしみのグレーは、私が好きじゃないグレーです

不思議と、もうちょっと濃いグレーは平気なんだけどなって思った

かなしみのブルーをぬってみて、これは『父の色』だなって思った

私の好きな色もブルーですが、この濃いブルーは父の色です

父は、好きだけれど、私にかなしみを運んでくる人です

父は、私が仙台に行くと決めた時に一番最初に賛成してくれました

でも、退院が決まった時に母ともめていた私に『お前の味方はいないから、自分で何とかしろ』と言いました。確かに実家に帰るつもりもなかったけれど、なぜ父は、いつもそうなんだろうって思った。確かに母の味方は父しかいないかもしれない。でも、あなたの娘は私しかいないはずなんだよって思う。父は母しか愛していないんだと思います。

そして父は私にいつも、しあわせとかなしみを一緒に連れてくる人です

やっと、親に認めてもらえたって思うと必ず、絶望させてくれます

でも、嫌いにはなれない人だなって思う

父は、ただ素直なだけの人だと思います。

子どもだからといって言ってはいけないことでも自分の感情のままに口に出して相手を傷つける人。

私も似ているなって思う。だから、どんなに傷つけられても嫌いになれないのかなって思います。

2013年04月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

わたしの仕事、わたしの生き方

優れたドキュメンタリー映画を観る会vol.29

『わたしの仕事、わたしの生き方』

「優れたドキュメンタリー映画を観る会」とは

世田谷区の下高井戸シネマで、毎年春に開催されるドキュメンタリー映画だけの映画祭です。今年で29回目を迎えます。

この映画祭の特徴は、一般の生活者の視点で上映作品を選んでいるところにあります。

主催の「優れたドキュメンタリー映画を観る会」メンバーは、映画を職業としている人々ではありません。普段は主婦として懸命に生きる人なのです。

そのメンバーが忙しい日々の中で時間を捻出し、心に響く作品、なんとしても世へ伝えたい作品を選出しています。

だから、難解だったり机上の空論を並べただけだったりする作品はこの映画祭では取り上げられません。わたしたちの生活に寄り添った、切実な問題を取り上げた映画が多いことが「優れたドキュメンタリー映画を観る会」の最大の魅力なのです。~HPより~

4/20(土) 「毎日がアルツハイマー」

アルツハイマーと診断された母親の“喜怒哀楽”を通して、抱腹絶倒で時に切ない毎日をユーモアいっぱいに描いた2年半の記録。病気があると不幸?なければ幸せ?家族のあり方、人間の尊厳について問いかける。

公式サイト:http://maiaru.com/

4/21(日) 「医す者として」

長野県佐久総合病院の院長、若月俊一。戦後、半世紀にわたり農村医療の礎を築き、衣料と福祉の垣根を越えた活動を展開。また健康への啓蒙演劇や病院祭りは地域づくりにつながっていった。その軌跡を映像と証言で綴る。

公式サイト:http://iyasu-mono.com/

4/22(月) 「信・望・愛 孤高の画家 小堀四郎」「心ありき 陶芸家 にんげん 板谷波山」

『信・望・愛』藤島武二の門下生だった小堀四郎は画壇を離れ孤立無援に自らの絵の道を歩み続けてきた。『心ありき』日本近代陶芸の祖、板谷波山。にんげん「波山」とその作品を、故郷を舞台に描く。

4/23(火) 「逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者」

東日本大震災。未曾有の大災害に翻弄される障害者と、その実態調査・支援に奔走する人々の困難の日々。マスメディアでは断片的にしか取り上げられない被災地の障害者をめぐる様々な問題点が浮かび上がる。

公式サイト:http://www.j-il.jp/movie/

4/24(水) 「歌えマチグヮー」

60年の歴史に刻む、那覇の栄町市場。価格競争に負けて大型スーパーに客を取られてしまった市場に、かつての活気を取り戻そうと人々が動き始める。キーワードは「音楽」。その中心に“栄町おばぁラッパーズ”がいた!

公式サイト:http://utae-machigwa.com/

4/25(木) 「リオ フクシマ」

12年6月リオネジャネイロで行われた国連の環境会議。日本政府が隠蔽、小化を図る福島原発事故の問題を訴える市民グループを追う。日本から遠く離れた場所でフクシマはどう叫ばれ、世界はどう受け止めたのか?

http://www.100nen.com.br/ja/okajun/000044/20121224008667.cfm

4/26(金) 「死刑弁護人」

オウム真理教の麻原彰晃、和歌山カレー事件の林真須美などの死刑事件を担当する安田弁護士。世間から色々なバッシングを受け、悪魔の弁護士と呼ばれながらも依頼人を背負い続け、真実究明のため戦う姿を追う。

公式サイト:http://shikeibengonin.jp/

4/27(土)~5/03(土)「阿賀に生きる」監督:佐藤真

『阿賀に生きる』はドキュメンタリー映画の開拓者、佐藤真の初監督作品です。1992年当時、映画館でドキュメンタリー映画がロードショーで上映されることがなかった時代、異例ともいえるロードショー公開がなされ、第24回スイス・ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭で銀賞ほか4賞受賞、山形国際ドキュメンタリー映画祭優秀賞受賞、フランス・ベルフォール映画祭最優秀ドキュメンタリー賞、サンダンス・フィルム・フェスティバルIN TOKYOグランプリ受賞など、名だたるドキュメンタリー映画祭で最高賞を次々獲得。

新潟水俣病という社会的なテーマを根底に据えながらも、そこからはみ出す人間の命の賛歌をまるごと収め、世界中に大きな感動を与えました。

公式サイト:http://kasamafilm.com/aga/

【レイトショー】

4/19(金) 「友川カズキ 花々の過失」

※友川カズキのライブあり。

無頼詩人のロマンを奇蹟的に体現する表現者、友川カズキ。

「人と人は別れられないんだよ。出逢うだけなんだ。」「こんな時代が大嫌いだ。私は永遠に唾をはく。自分にかかってもいいんだよ。」叫ぶ友川を、新進気鋭のフランス人映像監督ヴィンセント・ムーンがとらえた、魂に響くひとりの男の美しい人生ドキュメント。

公式サイト:http://lafautedesfleurs.com/j/la-faute-des-fleurs

4/20(土) 「ぬちがふぅ(命果報)―玉砕場からの証言―」

住民の約4分の1が犠牲になった沖縄戦。そこには朝鮮半島から連行された軍属や慰安婦の少女たちもいた。かつての少年少女の瞳に刻まれた記憶を20数年かけて掘り起こした沖縄戦や玉砕(集団自決命令)の真実。

http://www.geocities.jp/nutigafu/

4/22(月) 「ニッポンの、みせものやさん」

最盛期には数百軒を超えた見世物小屋。大衆芸能の1つで失われつつある日本文化でもある。その最後の1軒といわれる一座の旅から旅への暮らしと、その包み込むような人間味溢れる温かさを10年に渡る交流で映し出す。

公式サイト:http://www.dokutani.com/

4/23(火) 「遭難フリーター」

岩淵弘樹・23歳。平日は派遣社員として工場で単純労働、週末は東京で日雇い派遣。「こんな生活に出口はあるのか?」そうぼやきながら、自らカメラを回す。生きづらい青春を不器用にひた走る若者の姿を生々しく描き出す。

公式サイト:http://www.sounan.info/

4/24(水) 「カミハテ商店」

自殺の名所近くで商店を営む初老の女性。彼女が焼くパンを食べ、牛乳を飲んで自殺への道を歩む人たち。彼女は彼らを決して止めず、見送った人の靴を崖から持ち帰っていた・・・。人間の生と死の意味を静かに問いかける。

公式サイト:http://www.kitashira.com/

4/25(木) 「放射能を浴びたX年後」

1954年米国が行ったビキニ水爆実験。被爆でマグロは廃業、漁師たちは病に倒れた。第五福竜丸以外は歴史から消し去られた事件に高知県の教師や高校生、ローカル局が光をあて、衝撃的な事実を明らかにしていく。

公式サイト:http://x311.info/

4/26(金) 「100万回生きたねこ」

絵本「100万回生きたねこ」。刊行から35年たった今なお世代を超えて読み継がれるその秘密―。この絵本に自らを重ね合わせる読者の女性たちと、病で余命宣告された作者の佐野洋子の世界をゆっくりと紐解いていく。

公式サイト:http://www.100neko.jp/

4/27(土) 「長嶺ヤス子 裸足のフラメンコ」

世界的なトップダンサーであり、日本のフラメンコの先駆者、長嶺ヤス子の栄光と葛藤の歴史。その烈しい舞台とは対照的に100匹以上もの捨て猫や犬と暮らし、静かに油絵を描き続ける孤高の芸術家の素顔に迫る。

公式サイト:http://www.hadashinoflamenco.com/

※上映時間は公式サイトをご参照ください。

下高井戸シネマ:

http://www.shimotakaidocinema.com/schedule/tokusyu/doc.html

2013年04月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │映画

家族連鎖のセラピー: ゲシュタルト療法の視点から

家族連鎖のセラピー: ゲシュタルト療法の視点から

個人で解決できない問題の背後に隠されている「秘密」とは?「今―ここ」の自分に気づくことで身心を統合するゲシュタルト療法の視点から、世代間に伝達される“愛情のもつれ”(=家族連鎖)を解きほぐす技法について、わかりやすく解説。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カラーセラピーの勉強を始めてから1年ほどたったあたりに自分の色を出していくという『カラーヒストリー』というのをやりました

クラスの人達の発表を見ながら、自分も含めて親との関係が無意識で色で表されていました

色で相手を表現するという発想がなかった私は、先生が話してくれる「読み解き」を聞きながら「すごい!」と思っていました

それが中級が終わる時には、親との関係や人間関係に色が大きく関係しているというのがわかりました

発表が終わってから、色んなことを考えている時にこの本に出逢いました

家族連鎖。という言葉の通り祖母から母親。母親から娘へと続いていくもの・・・

いいものだけではないというのを感じますが、本の中で書かれていたのは

『家族連鎖は、決して「負の遺産」の連鎖ではありません。家族という人間の根源にある「愛情」を次の世代に伝えるためのシステムなのです。私たちは常に石仏のように静かに家族の記憶を想い起こしているのです。そして時には、家族の創りだした<未完了な>事柄を見つけることもあるのです。』

ということでした。

自分の中に母親の嫌な部分をみたりすると「あ~あ、似てきたかも・・・やだな」って思うところもあります

でも、それを断ち切ることができるのも自分自身なんだと思いました