スポンサーリンク

悲しんでいい―大災害とグリーフケア

悲しんでいい―大災害とグリーフケア

涙一滴残っているかぎり

真の復興は訪れない

自分が抱えた悲しみから目をそむけず、人の悲しみからも目をそらさず、悲しみを希望に変えるにはどうしたらいいのか。人間の弱さに共感し、相手の人生を全面的に肯定するグリーフケア。日本社会全体が喪失感に覆われている今、阪神淡路大震災から東日本大震災までの、悲嘆の現場に寄り添い続ける第一人者が、グリーフケアの限りない可能性を説く。

2014年02月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

わたしの3.11

2度目の入院の時に一緒の部屋になった患者さんの中に東松島市の人がいました

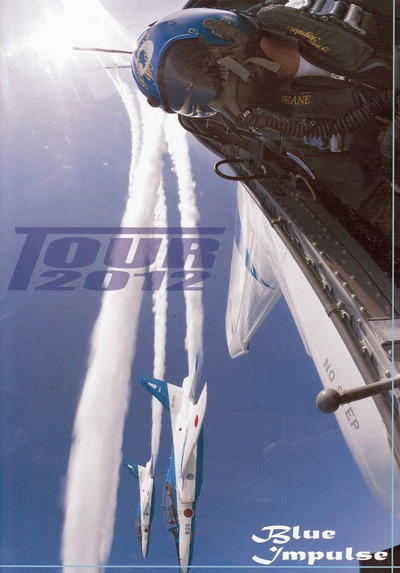

私が『ブルーインパルスの

』と言ったら『そうよ』って教えてくれました。

』と言ったら『そうよ』って教えてくれました。2011年3月11日。

仙台駅で被災した私は、駅近くの避難所として開放されていたホテルのロビーで3日間過ごしました

その間、被災地での情報はほとんど聞き取れないラジオと河北新聞だけでした

でも、情報は限られているし本当に連絡が取りたい被災地の友人とは連絡が取れませんでした

その後一緒に避難所にいた岩手県水沢の人と一緒に岩手県に入って、

私は盛岡の友人のお宅に避難していました。

その間、何度も何度も東松島の友人に連絡をしましたが通じませんでした

岩手に行くと、岩手の被災者の情報がテレビで流されていましたが他の地域の人の情報は全くありませんでした。宮城では宮城県内の情報しかなくて岩手では岩手県内だけ・・・

そして、盛岡も被災地なのであの日は、停電していたので情報は何もありませんでした

がんで入院する時に友達から「同室の人を大切にすること」と教えてもらいました

そしたら、退院後自分がつらくなった時にきっとちからになってもらえるから。と教えてくれました

手術の時に一緒だった人も放射線治療の時に一緒だった人も、ほとんどが宮城県の人たちでした

内地の人もいれば、石巻や塩竃や東松島の人もいました

松島基地が津波で犠牲になったというのは、岩手に着いてから知りました

盛岡の友人と道路地図を見ながら、東松島の友人の住所を探して基地からそう遠くないと知って職場から無事に帰れたんやろか?無事に家族に会えてるんやろか?って思った

そして、絶対に津波でなんて死んでないよねって思った

がんになって、それでも私ら生きてるんやから津波で死んだらあかんでって思った

がん患者ががんで死ぬなら、あきらめもつく。でも、津波はあかんって・・・

それに、ちゃんと私が生きてるのを見届けてもらわないとって思った

その為に、私ら一緒の病室になったんやから・・・って

その後、友人とは無事に連絡がとれました。被災しましたが、元気でした

お互い、最期の時をどこで迎えるかはわかりません

でも、地震でも津波でも死ななかった2人だから案外、図太く長生きしているかもって思ってます

2013年06月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

空飛ぶ広報室~ブルーインパルス~

空飛ぶ広報室~ブルーインパルス~

16日の『空飛ぶ広報室』の中で、ブルーインパルスがでてきます。

見てくださいね

3月11日、ブルーインパルスは12日に福岡県福岡市で行われる『JR九州新幹線全線開通記念イベント』での展示飛行のため10日に飛び立って松島基地にはいませんでした。残された基地の人たちの3.11が河北新聞の記事で紹介されていました(友達がブルーの冊子と一緒に送ってくれました)

私の3.11・・・救難隊先任救難員 小関百英さん

航空自衛隊松島基地の庁舎2階で、各業務担当リーダーら20人が集まり会議中だった。午後2時46分。強烈な揺れだった。弱まったと思えば突き上げ、横に揺さぶられるように激しくなる。そうした繰り返しが5分近く続いた。

揺れが収まり、庁舎前に整列し人員を把握。76人が所属する基地内の救難体本部庁舎のオペレーションルームは、激震で各種機材が散乱して足の踏み場もない。

救難隊の格納庫と、その外には捜索機や捜索救難機、救難ヘリが計6機。だが、すぐには離陸できない。滑走路の被害状況をはじめ、激しい揺れで、地上高が2メートル程度しかないヘリの回転翼部分が接触し損傷していないかなど細かな確認作業がある。

非常事態を想定し幾度も訓練を重ねてきたが、1機を離陸させるには整備スタッフを含め約30人を配置しなければならない。それに加えて、相次ぐ余震だ。離陸態勢に入ったヘリの場合、揺れに襲われれば機体横転の危険性が増す。厳しい条件が立ちふさがる。

退避命令下る

懸念していた大津波警報が発令。基地は海岸近くに立地する。午後2時56分。苦渋の決断となる「退避命令」が下った。

救難隊は行政ヘリにはない高性能な装備と、高度な技術を持つ“救難最後の砦”それが持ち場である宮城、岩手エリアでの大震災で地上から飛び立つことができない。

悔しい。室内を重苦しい空気が包む。過酷なトレーニングを重ねてきた救難のスペシャリストたち。隊員の表情は厳しく、口にこそ出さないが無念の思いは痛いほど分かる。目を真っ赤にする隊員もいる。心の葛藤は、言葉にならなかった。

それでも次の任務に備え、気持ちを切り替える。

救難機材庫や救命装備品の整備室から、海や空での遭難救助に対応した1セットで30キロ以上もある装備品を次々と搬出。300メートルほど離れた内務班の庁舎3階に仮指揮所を設置した。

降雪による視界不良。

午後3時54分。雪の白いカーテンの中から大津波が現れた。基地内の海側には滑走路が広がり、津波を遮るものはない。車や家屋を抱き込んだ真っ黒い濁流が、ゆっくりと滑るように基地内に浸入してくる。不思議なのだが、津波の音は聞こえなかった。

津波が押し寄せた6分後、携帯電話が鳴った。

表示を見れば石巻市内の造船所に勤務する長男だ。「助けてくれ」とせっぱ詰まる声。「頑張って生きろ」と応じるのが精いっぱいで、通話は途絶えた。自然のなす力だ。「仕方がない」と覚悟を決めた。

基地内では重さ10トンものF2戦闘機がなすすべもなく次々に流されていく。日没後、停電で当りは真っ暗になった。体力を温存するために睡眠をとらなければならないのだが、なかなか眠ることができない。暗闇の中、遠くでヘリの音が聞こえた。一般のヘリとは違う重厚音。茨城県の百里基地のヘリだ。無線交信し、被災状況を報告し、機器材など物資提供を要請した。

ほとんど一睡も出来ずに迎えた翌朝。海での救難救助に対応したドライスーツを着用して庁舎外にでる。発生から一夜明けても一面水浸しだ。

活動拠点の救難隊庁舎に急ぐ。外にあった救難ヘリは300メートルも流出し全壊だ。格納庫内も悲惨な状況だ。1つが高さ10メートル、幅5メートルもある頑丈な格納庫が四つ、津波で押され庫内に入り散乱。津波で漂着したガレキや船舶、流木で埋まり、救難機能は全て喪失した。

任務を共にし、手塩に掛けて整備してきた救難機の変わり果てた姿。

「大震災で救助を待っていたはずの被災者。空から一人でも多くの命を救いたかった」悲しみと涙がこみ上げてきた。

松島基地では隊員1人が死亡。救難機をはじめ、戦闘機など航空機28機が使用不能となった。

だがここでふんばらなければならない。ゴムボートを使い出動。東松島市役所で状況確認をする一方、1000人以上が避難する矢本二中に向かい被災者の要望に対応。医療チームを輸送した。

空輸路を確保

基地内では他基地の応援部隊も含め2000人規模の人海戦術で滑走路のガレキ撤去を繰り広げ、空輸路を確保。16日早朝から航空機の使用を開始した。

他基地の捜索救難機や救難ヘリを使い、石巻、金華、追波、気仙沼の4エリアに分けて捜索活動を本格化。1回当たりの出動は4時間。地上すれすれに飛行しながら目視で捜索を続けた。

「被災直後に活動ができなかった無念さは残る。だからこそ生涯現役で救難現場に身を起きたい」

河北新聞:平成24年3月9日

追伸: 小関さんの息子さんは、お父さんの後を継いで自衛隊に入られたそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

被災直後の東松島市内が紹介されています。普通の人の暮らしがそこにはあります。

広報松島:http://minkara.carview.co.jp/userid/311064/blog/m201104/p2/

被災した救難隊「一緒に飛ばせてください!」:

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110527/dms1105271550020-n1.htm

松島基地:http://www.mod.go.jp/asdf/matsushima/

2013年06月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

婚約者から2年越しの“ラブレター”

「ヒロくんへ あれからもう2年…。早く帰ってきてください。皆、あなたの帰りをずっと待っています」

東日本大震災の津波で町職員ら42人が犠牲になった宮城県南三陸町。防災対策庁舎の祭壇の花束にくくり付けられた手紙の表紙にこう書かれていた。

震災から2年を迎えた11日、現地を訪れた気仙沼市に住む村上さんは手紙を確認して安堵の表情を浮かべた。その手紙は津波で流されて現在も行方不明の長男の婚約相手の女性が書いたものだった。

夫によると、息子さんは県職員で南三陸町の県教育事務所で働いていたが、震災担当だったため、震災発生後に防災庁舎に詰めていたという。息子さんは婚約しており、その年の9月に式を挙げる予定だった。

「まさか息子が防災担当とは知らなかった。津波に巻き込まれたとは夢にも思わなかった」と。息子さんは震災当日は仙台市内の婚約者の家に泊まり、2日後に戻ってくるはずだったという。

しかし帰宅せず、連絡もつかなかった。その翌日、職場からの連絡で防災庁舎で津波に遭い、行方不明と知った。それから半年後に葬儀を済ませたが、いまだに発見されていない。

あれから2年がたった11日。夫婦は再び防災庁舎を訪れた。「早く出てこい」と思いを込めた。現在、庁舎をめぐっては、保存か解体で意見が分かれているが、「息子が最後にここにいたのだと思える場所。息子が出てくるまでは残してほしい」と話す。

前日の10日、夫婦の元には防災庁舎を訪れ花を手向けたと、婚約者の女性から連絡が届いた。手紙も添えたと話していたが、「昨日からの強風で飛ばされたんじゃないか」と夫婦は気をもんでいた。何とか見つかった恋人からの“ラブレター”は中身を見ないで家にある息子さんの骨壺に保管するという。

「結婚間近で人生で一番幸せだったのに。結婚式を挙げさせたかった」。夫婦は悔しさをにじませた。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/minamisanriku_tsunami/?1362986012

東日本大震災の津波で町職員ら42人が犠牲になった宮城県南三陸町。防災対策庁舎の祭壇の花束にくくり付けられた手紙の表紙にこう書かれていた。

震災から2年を迎えた11日、現地を訪れた気仙沼市に住む村上さんは手紙を確認して安堵の表情を浮かべた。その手紙は津波で流されて現在も行方不明の長男の婚約相手の女性が書いたものだった。

夫によると、息子さんは県職員で南三陸町の県教育事務所で働いていたが、震災担当だったため、震災発生後に防災庁舎に詰めていたという。息子さんは婚約しており、その年の9月に式を挙げる予定だった。

「まさか息子が防災担当とは知らなかった。津波に巻き込まれたとは夢にも思わなかった」と。息子さんは震災当日は仙台市内の婚約者の家に泊まり、2日後に戻ってくるはずだったという。

しかし帰宅せず、連絡もつかなかった。その翌日、職場からの連絡で防災庁舎で津波に遭い、行方不明と知った。それから半年後に葬儀を済ませたが、いまだに発見されていない。

あれから2年がたった11日。夫婦は再び防災庁舎を訪れた。「早く出てこい」と思いを込めた。現在、庁舎をめぐっては、保存か解体で意見が分かれているが、「息子が最後にここにいたのだと思える場所。息子が出てくるまでは残してほしい」と話す。

前日の10日、夫婦の元には防災庁舎を訪れ花を手向けたと、婚約者の女性から連絡が届いた。手紙も添えたと話していたが、「昨日からの強風で飛ばされたんじゃないか」と夫婦は気をもんでいた。何とか見つかった恋人からの“ラブレター”は中身を見ないで家にある息子さんの骨壺に保管するという。

「結婚間近で人生で一番幸せだったのに。結婚式を挙げさせたかった」。夫婦は悔しさをにじませた。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/minamisanriku_tsunami/?1362986012

2013年03月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

東松島、地域を結ぶ「おのくん」人形。

東松島の友達から『誕生日プレゼント』の「こけし」と「おのくん」が届きました

きゃ~~~「おのくん」可愛い~~~

「おのくん」は、東松島の「東松島市小野駅前地区応急仮設住宅」で作られています

東北復興カレンダー:http://re-tohoku.jp/blog/9108

2012年12月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │東日本大震災

「傍 - かたわら 3月11日からの旅 -」上映のお知らせ

「傍 - かたわら 3月11日からの旅 -」上映のお知らせ

『傍(かたわら)〜3月11日からの旅〜』は東日本大震災のちょっと私的なヒュマンドキュメンタリー。宮城県・亘理町に暮らす友人のミュージシャン・苫米地サトロ(「風のかたち」音楽)の安否を尋ねて始まった旅・・・

宮城から福島、そして宮城へ、被災地の被災者の傍での一年。

それは、無慈悲な仕打ちを前にした「いのち」に寄り添うことでした。

9月22日(土)~9月28日(金):午前11時~

東京・下高井戸シネマ(問)03-3329-1008

9月29日(土)~10月5日:午前10時半~

横浜シネマ・ジャック&ベティ(問)045-243-9800

10月3日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

11月21日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

12月19日(水)①14時半~(開場14時)②18時半~(開場18時)

日比谷図書文化館(問)03-3406-9455

いせフィルム:http://www.isefilm.com/

2012年09月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

<東日本大震災>1年半 捜し続けるボランティアダイバー

<東日本大震災>1年半 捜し続けるボランティアダイバー

東日本大震災から11日で1年半。時は過ぎても、大切な人の帰りを待ちわびる家族の気持ちに終わりはない。その思いに応えようと、津波被害を受けた沿岸部の水中で行方不明者を捜し続けるボランティアがいる。大森裕彦さん(35)もその一人だ。警察や自衛隊の捜索が縮小された今も連日、暗い水の底に手探りで潜る。【安高晋】

夏の終わりの強い日差しが照らしても、水中に視界はほとんどない。水面に顔を出し、船上の漁師に伝える。「屋根が見えるけど、引き揚げは難しい」

宮城県石巻市の長面浦(ながつらうら)。児童74人が犠牲になった大川小に近い入り江だ。9月4日、大森さんがすくい上げたのは、家屋の一部や大木など。だが望みは捨てていない。「真っ暗で潜れていない場所もまだある。遺体が見つかる可能性は残っている」

宮城県登米市出身。高校卒業後はタイでダイビングのインストラクターをしていた。04年、スマトラ島沖の大地震による津波に遭遇して帰国した。大阪で理学療法士の資格を取り、病院でリハビリを担当した。その直後に再びの大津波。襲われたのは故郷だった。

実家に戻り惨状に目を覆った。自分にできることは何か。そんな時、ボランティア組織「DSP災害支援プロジェクト」を発足し、水中で捜索活動をする門馬(もんま)宏明さん(36)を知る。行政の手が回らなかったり捜索が打ち切られた場所で、次々と遺体を見つけていた。

「ダイビングの経験を生かせる」。昨年6月から活動に参加した。「同じ場所に続けて潜ってこそ、地形や潮の流れが読める」と今春、住まいを故郷の登米市に移して活動に専念した。妻を大阪に残しての“単身赴任”で、貯金を切り崩すなどして活動を続けた。

今年6月。長面浦に沈む車を発見した。中に人の足が見えた。この地区に暮らす高齢の夫婦と分かった。車が引き揚げられ、娘が遺体と対面する場面に立ち会った。「2人一緒にいられたんだね」。ほっとしたように語り掛ける娘。まだ家族が見つからない人たちが集まり「ほんとに良かった」と声を掛けていた。

「ありがとうございました」。娘から深く頭を下げられた。言葉が見つからなかったが、ほっとしたと同時に続けていかなければと強く思った。

門馬さんによると、DSPの水中捜索がきっかけになって引き揚げられた遺体は、100体を超えるという。たとえ見つからなくても、捜索自体が家族の救いにもなっている。子供が見つからない親から「あの場所に潜って」と言われ、親を船に乗せて潜ったことがあった。見つけられなかったが、親はそれから「子供の夢を見なくなった」と言った。

8月。大森さんは妻と生まれたばかりの息子を呼び寄せた。ゆくゆくは地元で理学療法士の仕事を見つけ、宮城の復興に関わっていこうと思っている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120909-00000011-mai-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

阪神大震災と今回の東北の地震との大きな違いはやはり津波だったと思います

あれがなければもっともっと被害は少なかったはず・・・と思います

そして、どんな時でも最後はやはり、あきらめないという気持ちを持った人間の心なのかなって思いました

東日本大震災から11日で1年半。時は過ぎても、大切な人の帰りを待ちわびる家族の気持ちに終わりはない。その思いに応えようと、津波被害を受けた沿岸部の水中で行方不明者を捜し続けるボランティアがいる。大森裕彦さん(35)もその一人だ。警察や自衛隊の捜索が縮小された今も連日、暗い水の底に手探りで潜る。【安高晋】

夏の終わりの強い日差しが照らしても、水中に視界はほとんどない。水面に顔を出し、船上の漁師に伝える。「屋根が見えるけど、引き揚げは難しい」

宮城県石巻市の長面浦(ながつらうら)。児童74人が犠牲になった大川小に近い入り江だ。9月4日、大森さんがすくい上げたのは、家屋の一部や大木など。だが望みは捨てていない。「真っ暗で潜れていない場所もまだある。遺体が見つかる可能性は残っている」

宮城県登米市出身。高校卒業後はタイでダイビングのインストラクターをしていた。04年、スマトラ島沖の大地震による津波に遭遇して帰国した。大阪で理学療法士の資格を取り、病院でリハビリを担当した。その直後に再びの大津波。襲われたのは故郷だった。

実家に戻り惨状に目を覆った。自分にできることは何か。そんな時、ボランティア組織「DSP災害支援プロジェクト」を発足し、水中で捜索活動をする門馬(もんま)宏明さん(36)を知る。行政の手が回らなかったり捜索が打ち切られた場所で、次々と遺体を見つけていた。

「ダイビングの経験を生かせる」。昨年6月から活動に参加した。「同じ場所に続けて潜ってこそ、地形や潮の流れが読める」と今春、住まいを故郷の登米市に移して活動に専念した。妻を大阪に残しての“単身赴任”で、貯金を切り崩すなどして活動を続けた。

今年6月。長面浦に沈む車を発見した。中に人の足が見えた。この地区に暮らす高齢の夫婦と分かった。車が引き揚げられ、娘が遺体と対面する場面に立ち会った。「2人一緒にいられたんだね」。ほっとしたように語り掛ける娘。まだ家族が見つからない人たちが集まり「ほんとに良かった」と声を掛けていた。

「ありがとうございました」。娘から深く頭を下げられた。言葉が見つからなかったが、ほっとしたと同時に続けていかなければと強く思った。

門馬さんによると、DSPの水中捜索がきっかけになって引き揚げられた遺体は、100体を超えるという。たとえ見つからなくても、捜索自体が家族の救いにもなっている。子供が見つからない親から「あの場所に潜って」と言われ、親を船に乗せて潜ったことがあった。見つけられなかったが、親はそれから「子供の夢を見なくなった」と言った。

8月。大森さんは妻と生まれたばかりの息子を呼び寄せた。ゆくゆくは地元で理学療法士の仕事を見つけ、宮城の復興に関わっていこうと思っている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120909-00000011-mai-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

阪神大震災と今回の東北の地震との大きな違いはやはり津波だったと思います

あれがなければもっともっと被害は少なかったはず・・・と思います

そして、どんな時でも最後はやはり、あきらめないという気持ちを持った人間の心なのかなって思いました

2012年09月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

「被災地公務員にうつ病が急増!」

香山リカさん現地レポート「被災地公務員にうつ病が急増!」

女性自身 9月3日(月)7時14分配信

東日本大震災により、大きな被害をこうむった地域の公務員たちが疲弊している。うつ病や深刻なPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する人たちが増えているのだ。精神科医の香山リカさんは、全日本自治団体労働組合(自治労)の依頼を受け、昨年の暮れから臨床心理士らとチームを組み、被災地の公務員のメンタルケアを行っている。

「私たちが訪れたのは岩手県の宮古市・大船渡市・宮城県の気仙沼市・名取市・福島県のいわき市・南相馬市などです。公務員といっても、市町村の役場に務める方から学校の教職員や保健師など幅広いのですが、皆さんの話を聞くうちに問題の深刻さがわかりました。各自治体で、精神面の不調により、休職する人や退職する人たちが増え続けているんです」(香山リカさん)

自治労の資料によれば、宮城県内の公務員は、定年前退職数は'10年度が約330人。しかし震災後の'11年度には100人増の約430人になっている。退職者のなかには、心が壊れてしまった人も多いのだ。自治体職員たちの危機的状況は震災から1年半たった今も続いている。それどころか、実はこれからがさらに危険なのだと、香山さんは指摘する。

「震災発生から半年から1年は、皆が団結し、力を合わせて復興に向かう高揚した時期です。これを『ハネムーン期』と呼びますが、その時期を過ぎ、少しほっとして、色んな緊張がほぐれてきた1年から3年後くらいにかけて、支援者の間に、さまざまな精神疾患が現れるのです。実際、'01年9月11日のアメリカ同時多発テロでも、2年から3年後にかけて、PTSDを発症した支援者たちがたくさんいました。それと同様のことが、今、東北の公務員たちの間で起こっているのです」(同)

住む場所や家族を失った怒りや悲しみは、市町村の役場の職員たちに向けられることも多かったという。自治労のアンケート調査で「被災住民から理不尽なクレームを受けた」と答えた職員は42.4%、「暴言や暴力を受けた」と答えた者も34.0%いた。

「こうしたストレスは、彼らの精神的な失調の原因にもなっていると思います。自衛隊員をケアしている精神科医の話では、自衛隊員は精神的な障害が比較的少ないそうです。それは、活躍がマスコミに取り上げられる機会も多く、被災者からも感謝されているからではないかといいます。"認められた"という思いが、後遺症の発症を軽減しているということだと思います。逆に自治体職員は感謝されるどころか、罵倒され続けているわけですから、彼らのストレスはたまる一方です」(同)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120903-00000301-jisin-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災から半年すぎたくらいから、一部の被災者から苦情が多くなったと聞きました

私が聞いた人は救援物資を届けていた若い子でしたが、自分たちも被災しているけれど

若いし元気だからという事で、被災した人の要望を聞いて救援物資からその物資を探して

後日、被災していない地方から来てくれたボランティアの宅配便業者のスタッフと一緒に

お願いされた物資を届けていたそうです

最初のうちは、『ありがとうございます』といってくれていた人たちの中から

お願いされたものと同じものでも、例えばメーカーが違うとか色々な理由を言って苦情をいう人が

増えてきたと言っていました

救援物資というものの性格上、必ず同じものが用意できる訳ではないので

『今回はこれしかないので、これでお願いします』と彼女が言うと『こんなのじゃダメだ』と罵倒されることがあって、自分達は被災者だから被災した人の自分が思うものが手に入らない苛立ちもわかってあげれるけれどボランティアの宅配業者の人は、被災地以外の地区から来てくれた人だし、そういう人に被災者の嫌なところを見られるのも嫌だし、第一、一生懸命にやってくれている人に申し訳なくって・・・と教えてくれました

そして、他にも震災の後すぐには亡くなった人を英雄のように言っていた人が、マスコミで「あの堤防を閉めたから被害が大きくなった」といわれるようになると、手のひらを返したようになった。なども聞きます

自分の命を投げ出して他の人の命を救いに行った人の家族はどんな思いでその話を聞けばいいのだろうと思う

そして、公務員だから。役所の人間だから。と自分の住み慣れた家や最愛の人を亡くしても『被災者の人を優先に』といい続けた人。

確かに杓子定規で割り切る人もいるし、自分の仕事以外はしない・知らないと言う人もいます

でも、公務員だから何でも言っていい訳じゃないよねって思うんだけど・・・

女性自身 9月3日(月)7時14分配信

東日本大震災により、大きな被害をこうむった地域の公務員たちが疲弊している。うつ病や深刻なPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する人たちが増えているのだ。精神科医の香山リカさんは、全日本自治団体労働組合(自治労)の依頼を受け、昨年の暮れから臨床心理士らとチームを組み、被災地の公務員のメンタルケアを行っている。

「私たちが訪れたのは岩手県の宮古市・大船渡市・宮城県の気仙沼市・名取市・福島県のいわき市・南相馬市などです。公務員といっても、市町村の役場に務める方から学校の教職員や保健師など幅広いのですが、皆さんの話を聞くうちに問題の深刻さがわかりました。各自治体で、精神面の不調により、休職する人や退職する人たちが増え続けているんです」(香山リカさん)

自治労の資料によれば、宮城県内の公務員は、定年前退職数は'10年度が約330人。しかし震災後の'11年度には100人増の約430人になっている。退職者のなかには、心が壊れてしまった人も多いのだ。自治体職員たちの危機的状況は震災から1年半たった今も続いている。それどころか、実はこれからがさらに危険なのだと、香山さんは指摘する。

「震災発生から半年から1年は、皆が団結し、力を合わせて復興に向かう高揚した時期です。これを『ハネムーン期』と呼びますが、その時期を過ぎ、少しほっとして、色んな緊張がほぐれてきた1年から3年後くらいにかけて、支援者の間に、さまざまな精神疾患が現れるのです。実際、'01年9月11日のアメリカ同時多発テロでも、2年から3年後にかけて、PTSDを発症した支援者たちがたくさんいました。それと同様のことが、今、東北の公務員たちの間で起こっているのです」(同)

住む場所や家族を失った怒りや悲しみは、市町村の役場の職員たちに向けられることも多かったという。自治労のアンケート調査で「被災住民から理不尽なクレームを受けた」と答えた職員は42.4%、「暴言や暴力を受けた」と答えた者も34.0%いた。

「こうしたストレスは、彼らの精神的な失調の原因にもなっていると思います。自衛隊員をケアしている精神科医の話では、自衛隊員は精神的な障害が比較的少ないそうです。それは、活躍がマスコミに取り上げられる機会も多く、被災者からも感謝されているからではないかといいます。"認められた"という思いが、後遺症の発症を軽減しているということだと思います。逆に自治体職員は感謝されるどころか、罵倒され続けているわけですから、彼らのストレスはたまる一方です」(同)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120903-00000301-jisin-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災から半年すぎたくらいから、一部の被災者から苦情が多くなったと聞きました

私が聞いた人は救援物資を届けていた若い子でしたが、自分たちも被災しているけれど

若いし元気だからという事で、被災した人の要望を聞いて救援物資からその物資を探して

後日、被災していない地方から来てくれたボランティアの宅配便業者のスタッフと一緒に

お願いされた物資を届けていたそうです

最初のうちは、『ありがとうございます』といってくれていた人たちの中から

お願いされたものと同じものでも、例えばメーカーが違うとか色々な理由を言って苦情をいう人が

増えてきたと言っていました

救援物資というものの性格上、必ず同じものが用意できる訳ではないので

『今回はこれしかないので、これでお願いします』と彼女が言うと『こんなのじゃダメだ』と罵倒されることがあって、自分達は被災者だから被災した人の自分が思うものが手に入らない苛立ちもわかってあげれるけれどボランティアの宅配業者の人は、被災地以外の地区から来てくれた人だし、そういう人に被災者の嫌なところを見られるのも嫌だし、第一、一生懸命にやってくれている人に申し訳なくって・・・と教えてくれました

そして、他にも震災の後すぐには亡くなった人を英雄のように言っていた人が、マスコミで「あの堤防を閉めたから被害が大きくなった」といわれるようになると、手のひらを返したようになった。なども聞きます

自分の命を投げ出して他の人の命を救いに行った人の家族はどんな思いでその話を聞けばいいのだろうと思う

そして、公務員だから。役所の人間だから。と自分の住み慣れた家や最愛の人を亡くしても『被災者の人を優先に』といい続けた人。

確かに杓子定規で割り切る人もいるし、自分の仕事以外はしない・知らないと言う人もいます

でも、公務員だから何でも言っていい訳じゃないよねって思うんだけど・・・

2012年09月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

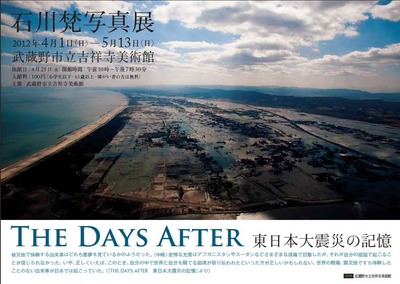

吉祥寺で石川梵さんの写真展「東日本大震災の記憶」

武蔵野市立吉祥寺美術館(武蔵野市吉祥寺本町1、TEL 0422-22-0385)で4月1日、石川梵さんの写真展「THE DAYS AFTER 東日本大震災の記憶」が始まった。(吉祥寺経済新聞)

石川梵写真展 THE DAYS AFTER 東日本大震災の記憶

2012年04月01日(日)~2012年05月13日(日)

被災地で体験する出来事は、どれも悪夢を見ているかのようだった。(中略)悲惨な光景はアフガニスタンやスーダンなどさまざまな現場で目撃したが、それが自分の祖国で起こることが信じられなかった。いや、正しくいえば、このとき、自分の中で世界と自分を隔てる国境が取り払われたといった方が正しいかもしれない。世界の戦場、震災地ですら体験したことのない出来事が日本では起こっていた。(『THE DAYS AFTER 東日本大震災の記憶』より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石川さんは1960(昭和35)年大分県生まれ。フランスの通信社AFP社を経て、現在フリーランス。写真集「海人」(新潮社)で写真協会新人賞、講談社出版文化賞写真賞などを受賞。東日本大震災の翌日にはセスナ機で被災地を空撮し、その後はバイクと車を乗り継いで北上しながら取材・救援活動を敢行した。その内容は「THE DAYS AFTER 東日本大震災の記憶」、フォトエッセー「フリスビー犬、被災地をゆく」(共に飛鳥新社)に収録されている。

「写真集『THE DAYS AFTER 東日本大震災の記憶」収録の写真を中心に展示する同展。第1部では、昨年5月の半ばまで延べ60日にわたって行った震災直後の取材の記録を、第2部では震災から1年までの被災地の様子を紹介。取材に同行した石川さんの愛犬・十兵衛と被災地との触れ合いの一コマや被災地の子どもたちが撮影した写真とメッセージも紹介する。

石川さんは「第2部では、あえて口当たりのいい復興の様子や人々の写真をあまり入れていない。取材中の私の座右の銘は、『感傷的になりすぎてもいけない。思い入れを強く出し過ぎてもいけない。目の前のことだけ見ててもいけない。観念的になってはいけない。熱い気持ちと氷の視線。鳥の目と虫の目』。写真展を見る人も、ぜひ私がそういう意識でこれらの写真を撮ったことを、どこかで心に留めていただければ」と話す。

同展担当者は「石川さんは今なお被災地へ足を運び、シャッターを切り続け、変わりゆく様を記録している。震災から1年を経た今、これの写真と向き合うことで、未曽有の出来事が過去形でも人ごとでもないことをあらためて意識するきっかけになれば」と来場を呼び掛ける。

4月14日(14時~15時30分)には同館音楽室で、石川さんの講演会「震災から1年-子どもたちからのメッセージ」も開催。陸前高田市立竹駒小学校の子どもたちが撮影した写真とメッセージを紹介しながら、被災地の1年を振り返る。 開館時間は10時~19時30分。毎月最終水曜休館。入館料100円(小学生以下、65歳以上、障害者は無料)。

講演会の定員は90人。予約制。電話または同館で受け付けている。

武蔵野市立吉祥寺美術館:

http://www.musashino-culture.or.jp/a_museum/exhibitioninfo/index.html

2012年04月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

<東日本大震災>自衛隊の活動97%が評価

内閣府が10日まとめた「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」で、東日本大震災の被災地救援に10万人態勢で臨んだ自衛隊の活動を「大いに評価する」との答えが79.8%に上り、「ある程度評価する」と合わせて97.7%が評価した。米軍による「トモダチ作戦」も79.2%が「成果を上げた」と答えた。

自衛隊の印象については「良い」(「どちらかといえば良い」を含む)と答えた人は91.7%に上り、前回09年調査から10.8ポイント増えて1969年の調査開始以来最高となった。日米安全保障条約が「役立っている」との回答も4.8ポイント増の81.2%と過去最高を更新。震災活動の評価が自衛隊と日米同盟のイメージ向上につながったとみられる。

調査は1月に全国の成人男女3000人を対象に実施し、1893人(回収率63.1%)が答えた。【新垣和也】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120310-00000065-mai-pol

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸の震災のあと、瓦礫の処理をしていたボランティアの人から一緒に作業していた自衛隊員に一般の人が石を投げていたというのを聞きました

あれから、色々な場所で自衛隊員やレスキュー隊の活躍が日本国内や海外でも伝えられるようになったし、この震災で、一般の人の意識も変わったのかなと思いました

みんなが入れないような災害後すぐの現場に、一番最初に入ってくれるのが自衛隊員です

神戸の時も、仙台の時にも『緊急物資搬送中』と書かれた沢山の自衛隊の車両やヘリを見ました

今回の震災では一部、ご遺体を土葬にしなくてはいけなかったけれど、神戸の時には他の地域の火葬場が受け入れていました。その搬送をしていたのも自衛隊でした

物資だけでなく、一番つらい作業も誠意を持って対応してくれていました

今回、被災されたり身内を亡くしたりした人がみんな自衛隊員に『感謝している』と言っていたのを聞いて「よかった」と思いました

姫路市民なら皆が知っていることですが、年末になると陸上自衛隊の方々がお城の石垣を掃除してくれます

普通の人には登れないので、いい訓練になるし綺麗になるし。

大きな活動もあるけれど、こんな事もやってくれています

これからも頑張ってください

2012年03月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │東日本大震災

天声人語-3.11

もう1年なのか、まだ1年なのかを問われれば、もう1年が過ぎた、の感が強い。

震える思いであの日、〈テレビ画面を正視することができなかった〉と本欄を書き出したのは昨日のことのようでもある

▼それは、どす黒い海水が仙台平野にのしかかっていく上空映像の衝撃だった。1年をへて、その宮城県名取市を訪ねた。人影のない閖上(ゆりあげ)中学校の時計は2時46分で止まっていた。漁船が3隻、校庭に転がったままだ。生徒14人が亡くなったことを記す碑が新しくできていた▼

高さ約8メートル、土を盛ったような日和(ひより)山に登ると、消えた街の広さがわかる。卒塔婆(そとば)を拝んでいた中年の女性は「ここで暮らしたなんて、遠い昔のよう」と言った。止まったままの時と、過ぎに過ぎる日々が、被災の地に混在している

▼被災地ばかりでなく日本全体にとって、「3・11以前」はもはや戻れぬ対岸になってしまった。振り向けば橋は消えて、隔てる川の流れは深い。だれもが心細い肩を寄せ合いながら、「絆」という焚(た)き火に心の手をかざしてきた1年だったように思う▼

その「絆」の文字も過剰な使用に摩耗気味だ。井上ひさしさんが健在なら「つるつる言葉」と呼ぶかもしれない。便利に使われすぎて意味も実体もすり減ってしまう言葉を、そう称していた

▼スローガンで何が片づくわけでもない。だが私たちの社会がこれほど他者を思ったのも、史上まれなことではなかったか。ともに悲しみ、「絆」の一語に魂を入れ直すこの日としたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3月12日の夕方、避難所の中に「河北新報」が届きました

1晩中、真っ暗な避難所の中で余震でほとんど眠れなかった

でも、何1つ自分たちに確かなことなどなかった・・・

新聞の1面は名取市の閖上(ゆりあげ)地区の津波の写真でした

どんなに言葉をつくしても、たった1枚の写真にはかなわないと思った瞬間でした

それは、今まで自分たちが思い描いていたかすかな希望すら打ち砕かれてしまうほどの衝撃でした

そして、自分たちが生きているということが、本当は奇跡以外の何者でもないのかもしれないと思った瞬間だった

新聞を見ながら「なんてひどい・・・」と声を詰まらせて泣き出してしまう人。

津波が来た場所から、避難してきた人もいたし、津波が来た場所に家族や友人がいる人もいました

何もかもが、あの一瞬で変わってしまったのだと思った

テレビで『瓦礫の受け入れ反対!』というのを見ると、悲しくなります

あなたたちにとっての瓦礫は、被災した人には大切な人と過ごした暖かい家だったかもしれない

色々な人の思い出のつまったものや財産だったのかもしれない

それをもう1度考えて欲しい

瓦礫がなくならないと復興もありえない。

口先だけの慰めの言葉よりも現実を見て欲しい。

震える思いであの日、〈テレビ画面を正視することができなかった〉と本欄を書き出したのは昨日のことのようでもある

▼それは、どす黒い海水が仙台平野にのしかかっていく上空映像の衝撃だった。1年をへて、その宮城県名取市を訪ねた。人影のない閖上(ゆりあげ)中学校の時計は2時46分で止まっていた。漁船が3隻、校庭に転がったままだ。生徒14人が亡くなったことを記す碑が新しくできていた▼

高さ約8メートル、土を盛ったような日和(ひより)山に登ると、消えた街の広さがわかる。卒塔婆(そとば)を拝んでいた中年の女性は「ここで暮らしたなんて、遠い昔のよう」と言った。止まったままの時と、過ぎに過ぎる日々が、被災の地に混在している

▼被災地ばかりでなく日本全体にとって、「3・11以前」はもはや戻れぬ対岸になってしまった。振り向けば橋は消えて、隔てる川の流れは深い。だれもが心細い肩を寄せ合いながら、「絆」という焚(た)き火に心の手をかざしてきた1年だったように思う▼

その「絆」の文字も過剰な使用に摩耗気味だ。井上ひさしさんが健在なら「つるつる言葉」と呼ぶかもしれない。便利に使われすぎて意味も実体もすり減ってしまう言葉を、そう称していた

▼スローガンで何が片づくわけでもない。だが私たちの社会がこれほど他者を思ったのも、史上まれなことではなかったか。ともに悲しみ、「絆」の一語に魂を入れ直すこの日としたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3月12日の夕方、避難所の中に「河北新報」が届きました

1晩中、真っ暗な避難所の中で余震でほとんど眠れなかった

でも、何1つ自分たちに確かなことなどなかった・・・

新聞の1面は名取市の閖上(ゆりあげ)地区の津波の写真でした

どんなに言葉をつくしても、たった1枚の写真にはかなわないと思った瞬間でした

それは、今まで自分たちが思い描いていたかすかな希望すら打ち砕かれてしまうほどの衝撃でした

そして、自分たちが生きているということが、本当は奇跡以外の何者でもないのかもしれないと思った瞬間だった

新聞を見ながら「なんてひどい・・・」と声を詰まらせて泣き出してしまう人。

津波が来た場所から、避難してきた人もいたし、津波が来た場所に家族や友人がいる人もいました

何もかもが、あの一瞬で変わってしまったのだと思った

テレビで『瓦礫の受け入れ反対!』というのを見ると、悲しくなります

あなたたちにとっての瓦礫は、被災した人には大切な人と過ごした暖かい家だったかもしれない

色々な人の思い出のつまったものや財産だったのかもしれない

それをもう1度考えて欲しい

瓦礫がなくならないと復興もありえない。

口先だけの慰めの言葉よりも現実を見て欲しい。

2012年03月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

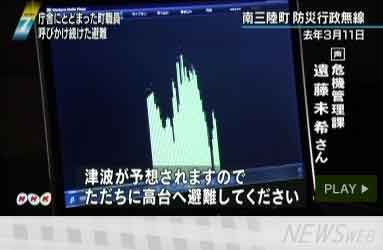

命救った防災無線 全音声見つかる

宮城県南三陸町で、震災発生の際、住民に避難を呼びかけ、多くの命を救った防災無線の音声が完全な形で残っていることが分かりました。

亡くなった町職員の遠藤未希さんの呼びかけがすべて収録されているほか、呼びかけがどのような判断で行われていたかをうかがわせるものとなっています。

NHKが入手した音声は、津波で職員や住民、合わせて41人が亡くなった南三陸町の防災対策庁舎から発信された、およそ30分の防災無線の放送をすべて収録したものです。

地震発生の直後から放送が始まり、サイレンに続いて、危機管理課の職員だった遠藤未希さんが「震度6弱の地震を観測しました。津波が予想されますので、高台へ避難して下さい」と呼びかけていました。

この時点で大津波警報は出ていませんでしたが、町は独自の判断で津波への警戒を呼びかけていました。

周囲にいた人の声も収録されていて、大津波警報が出たあと、津波の高さについて「最大6メートルを入れて」と指示され、未希さんは、6メートルという情報と「急いで」とか「直ちに」という言葉を呼びかけに付け加えていました。

また、周囲の「潮が引いている」という言葉に反応して「ただいま、海面に変化が見られます」と臨機応変に対応していたことも分かります。

津波を目撃したとみられる職員の緊迫した声のあと、未希さんの呼びかけは「津波が襲来しています」という表現に変わっていましたが、高さについては「最大で6メートル」という表現が続き、最後の4回だけ「10メートル」に変わっていました。

当時、未希さんたちと一緒に放送を出していた佐藤智係長は「水門の高さが5.5メートルあり、防災対策庁舎の高さも12メートルあったので、6メートルならば庁舎を越えるような津波は来ないと思っていた」と話しています。

音声は、なおも放送を続けようとする未希さんの声を遮るように「上へあがっぺ、未希ちゃん、あがっぺ」という周囲の制止のことばで終わっていました。

呼びかけは62回で、このうち18回は課長補佐の三浦毅さんが行っていました。

男性の声でも呼びかけて、緊張感を持ってもらおうとしたということです。

三浦さんは今も行方が分かっていません。

この音声を初めて聞いた未希さんの母親の遠藤美恵子さんは「この放送を聞いて、本当に頑張ったんだと分かりました。親として子どもを守ってあげられなかったけど、私たちが未希に守られて、本当にご苦労さまというしかないです」と話していました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120309/t10013614681000.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災後1年が来て、テレビ番組でも色々な特集が組まれています

見るのもつらくなるような映像も沢山ありました

私は地震後にワンセグで仙台空港が津波にあう映像を最後に、地震後4日目までは、テレビを見ていないので色々な部分がわかりませんでした。断片的ですが、自分が知らなかったものを見れた気がします

あの時、色々な人が情報を流してくれていたのだという事もわかりました

遠藤さんの事は、たびたびここでも書いています

友人の親戚が同じ場所に逃げて亡くなったということもありますが、彼女のように必死に呼びかけていた人がいるんだということを知ってもらいたいと思います。

残されたテープの中の「上へあがっぺ、未希ちゃん、あがっぺ」と言われるまで、最後の最後まで呼びかけていた彼女や水門を閉めに行ったり歩けない老人を助けに行って、亡くなった人が沢山います

あの時、自分の命を犠牲にしてまでも人の命を守ろうとした人が沢山いたんだと思います

ただ、被災後にネットで「餓死してしまいます」や「凍死してしまいそう」「助けて」という呼びかけに

何も知らない人が「そんなわけないだろう」などと批判するコメントが書かれているのを見ました

どこで書いたかわからないけれど、あの日、東北の都市の中では比較的暖かく、あまり雪が降らないといわれている仙台市内であっても、午後からは雪が降っていました

避難所へ向かう少しの間であっても、身体中に雪が積もっていました

何度も何度も余震がくる中、少しでも避難所の近くに行かなくてはと雪の中を歩きました

避難所に着いた時には、身体も冷え切っていて、まだ体調がよくなかった私は、寝込んでいました

仙台の市街地の中でも、1日目の夜は外は、電気も信号も街頭も何もなく、真っ暗な中、震度5くらいの余震が1晩中、何度も何度も起き、その度に避難所の中の色々な場所で携帯電話の地震警報が鳴っていました

そんな中で仙台駅の文字とその後ろにある大きなビルだけに明かりがありました

みんな明かりが見たくなるとトイレに行って、その明かりを見ていました

そして、そこでいろんな人と話をしました

仙台市内ですら、そんな状態で、津波の被害を受けた地域の避難所の中はどうだったろうと思います

真っ暗で着替える服も無く、毛布や暖をとる方法も無く、しかももしもストーブがあったとしても余震で使えない現実があったと思います

避難所すら行けなくて、外や浸水した家の中で過ごした人も沢山いました

その後、津波で助かった人たちでも、低体温症で亡くなった人が沢山いると知りました

無責任なコメントを残した人は、今は何を思っているのだろうと思う

何の想像力も無く、ただ自分の考えだけで正しいか嘘かを決め付けたがる人たち

もしも、そのコメントを見て「そうか、嘘なんだ」と思った人がいて、差し伸べられる手が差し伸べられなかったらどう責任を取るのだろうと思った

大きな災害が起きた時には、少しの情報から自分の勝手な解釈で

正しいか嘘かを判断するのではなく、きちんと情報収集した上で判断して欲しいと思います

2012年03月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

3・11

真っ暗な避難所の中で、東京の友達と弟の電話が通じました

弟が『僕の誕生日が、お姉ちゃんの命日にならなくてよかった』と言った時に

「そっか、今日は弟の誕生日やったんや」と思い出した

あまりにも色々なことが一度に起きたから、普通のことを忘れていました

そして弟が「僕は神戸の時に被災して帰宅難民になったけど大丈夫やったから、お姉ちゃんも大丈夫やって」と言ってくれました

弟は神戸の時には炊き出しのボランティアをしながら、何とか帰ってきました

私と弟は8歳も離れているし、私が20歳の時には家を出ていたのでほとんどちゃんと話したことも姉妹喧嘩をしたこともなかった

でも、私の手術の付き添いの時にも不安な私をみて「ここの病院なら大丈夫やから、心配せんでええ」と言ってくれました

いつも少ない言葉で、励ましてくれた弟です

3・11というと、これからは毎年、東日本大震災を思い出すだろうと思う

それと同じように、弟の誕生日も思い出すんだなって思った

ちょっと複雑な誕生日です

弟が『僕の誕生日が、お姉ちゃんの命日にならなくてよかった』と言った時に

「そっか、今日は弟の誕生日やったんや」と思い出した

あまりにも色々なことが一度に起きたから、普通のことを忘れていました

そして弟が「僕は神戸の時に被災して帰宅難民になったけど大丈夫やったから、お姉ちゃんも大丈夫やって」と言ってくれました

弟は神戸の時には炊き出しのボランティアをしながら、何とか帰ってきました

私と弟は8歳も離れているし、私が20歳の時には家を出ていたのでほとんどちゃんと話したことも姉妹喧嘩をしたこともなかった

でも、私の手術の付き添いの時にも不安な私をみて「ここの病院なら大丈夫やから、心配せんでええ」と言ってくれました

いつも少ない言葉で、励ましてくれた弟です

3・11というと、これからは毎年、東日本大震災を思い出すだろうと思う

それと同じように、弟の誕生日も思い出すんだなって思った

ちょっと複雑な誕生日です

2012年03月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

おひさま~大切なあなたへ

平原綾香

ひかりがさし 風が泳ぎ

生きてゆけると そう思えたの

出会えたのは 私の記念日

ごめん おおげさ?

本当の気持ちよ

あなたは私の奇跡

あなたは私の希望

暗い闇も行き止まりも

二人なら 軽いね

あなたと ともに笑って

あなたと ともに泣いたね

どこかで 私を 感じてて

それだけでいいのよ

目覚めてから 眠りにつく

すべていとおしい そう思えたの

笑うだけで 涙が出たわ

ごめん 大げさ?

本当の気持ちよ

あなたの喜びをもらい

あなたの痛みももらう

この暮らしが つづくのなら

何もいりはしない

あなたは私の奇跡

あなたは私の希望

必ずどこかで見ているわ

それだけでいいのよ

たとえ世界中が あなたの敵だって

私だけは いつでも味方だわ

大丈夫 信じて

あなたが忘れていても

私が忘れはしない

この命を 投げ出すのに

迷いなんてないわ

あなたは私の奇跡

あなたは私の希望

お願い

どこかで笑ってて

それだけでいい

それだけがいいのよ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日で1年目がきます

あの日から、何かが変わったと思います

「いいこと」も「悪いこと」もあったと思います

でも、毎日ちゃんと「おひさま」が登ります

今日をちゃんと生きていこう。。。

2012年03月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(3) │東日本大震災

東日本大震災 写真保存プロジェクト

あの日、一瞬にして色々なものがなくなってしまいました

失くしたものを元に戻すことは出来ないかもしれない

でも、その記憶を取り戻すことができるかもしれない

写真は、その手伝いをしてくれるものなのかもしれないですね

仙台駅で地震にあって、高架は危ないからと避難している時にも

携帯で写真を撮っている人が沢山いました「こんな時に、何をしているんだろう」と驚いたけれど

避難所の中で、Twitterで見ている人がいて一緒に見てみると、新幹線の天井が落ちたところや

地下鉄の被害などが次々にUPされていました

そして、津波の被害にあった場所も段々とわかっていきました

避難所の中では、新聞とラジオが唯一の情報源でしたが、そんな中でTwitterが

こんなに役に立つなんてと驚きました

ただ、これも携帯が通じる仙台市内だったからだと思います

充電する場所も無く、携帯も通じなかった場所では新聞だけが頼みの綱でした

また自宅にいた人も不安な日々だったと思います

アメリカでは、9・11以降の携帯にはGPS機能が標準装備になったそうです

日本でもあの時にそうなっていたら、もしかしたら・・・と思いました

震災の事については、書きたいことも書きたくないことも沢山あります

書いてもいいかなと思った時に、無理をせずに書いていこうと思います

東日本大震災 写真保存プロジェクト:http://archive.shinsai.yahoo.co.jp/

2012年03月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

捜索隊~2011.07.07~

いつも見ている「広報松島」さんのブログで見つけました

もっと早く紹介しようかと思ったけれど、見るだけで涙がでる写真だったので出せませんでした

私の友人は、この近くにいます

そして、南三陸で身内を亡くした友人には、警察官で見つかった遺体を綺麗にする作業に

携わっていた人がいました

自分の身内を亡くしながら、沢山のご遺体に接していかなければならないというのは

どういう気持ちだったのだろうと思います

神戸で地震にあった友人が、あの一瞬で全てが変わってしまった

それでも潰れた家を見て「OOさん、大丈夫か!生きてるか!」と言って瓦礫をのけて

助けようとしたという話を聞きました

あの凄い衝撃で、家の中はめちゃくちゃになっていて、そんな中でも

近所の人を助けようとした

でも、それをボランティアの人にやってくれとは言えないと聞きました

自分達は、あの出来事を経験したからできたけれど、そういうものを経験していない人に

遺体をみせられないと言っていました

同じ事を今回、被災した人からも聞きました

極限状態を体験した人たちが、今、何を考えているのだろうと思います

娘を亡くしたお母さんが、娘の旦那さんに「あんたのせいだ」と責めたというのを聞きました

誰のせいでもないはずなのに・・・・

でも、責めれる人はまだいい。でも責められる人はどうすればいいの・・・

その人にも家族がいるのに・・・・

あなただけでも、生きていてくれてよかった。

今は、そう言ってくれたらと思います

この立て札の人たちが見つかったのかな?と思いました

あれから、1年がきます

それでも、まだまだ見つかっていない人が沢山います

そして、この光景が色々な場所で見られたのだと思います

神戸の時には「私たちは、ここにいます」という種類の立て札でした

まるで戦争の時の焼け野原のような中に立っていた立て札。

それが、今はまた違う形であります

どんなに文明が発達しても、どうにもならない時があるのだと思った

もう2度とこんなのは見たくない。と思う

でも、もしもが起きた時に1人1人がパニックにならずに、生きるための正しい選択をして欲しいと思います

広報松島:http://minkara.carview.co.jp/userid/311064/blog/23061372/

2012年03月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

「ごめん」…がれき置き場で遺体発見

宮城県南三陸町の防災対策庁舎で津波に流され行方不明になっていた南三陸町職員、三浦亜梨沙(ありさ)さん=当時(24)=の遺体が1月に町内のがれき置き場で見つかっていたことが2月6日、分かった。DNA鑑定を終え、今月(2月)に入り無言の帰宅をした。

■遠藤未希さんと親友

亜梨沙さんは、防災無線で町民に避難を呼び掛け続けて亡くなった南三陸町職員、遠藤未希(みき)さん=当時(24)=と高校の同級生。剣道を通じて小学生時代からの知り合いで、役場でも仲の良い親友同士だった。

警察庁のまとめでは、大震災犠牲者の遺体発見は今年に入って2人だけ。母、悦子さん(54)は「もう遺体は戻ってこないと思っていた。『お帰り、遅くなってごめんね』と迎えてあげました」と涙を浮かべた。

昨年3月11日。地震の後、悦子さんの携帯電話に1通のメールが届いた。「無事ですか!?6メーターの津波きます。役場流されたらごめん」。亜梨沙さんからだった。

大事に取ってある最後のメール。「娘の人生はこれから。なんでこんなことに…」。亜梨沙さんの書いた「ごめん」の言葉に今も胸が締め付けられる思いを感じる。

■DNA鑑定で確認

宮城県警や遺族によると、1月17日に南三陸町のがれき置き場の端で、通行人が一部の埋まった遺体を発見。着衣がオーダーメードだったため製造番号から亜梨沙さんとほぼ特定でき、最終的にDNA鑑定で確認した。

東日本大震災の行方不明者は、2月6日時点で3320人に上る。亜梨沙さんの家族も10カ月以上、捜し続けており、悦子さんは「娘が見つかったことが、今も遺体を捜すご家族の希望になってほしい。娘もきっと喜ぶと思う」と話した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

読みながら、涙が出てきた

「ごめん」って・・・・

同じところに逃げて亡くなった遠藤さんも彼女も、まだ24歳。

できればみんなを生きてお母さん達に会わせてあげたかったな

がれき置き場で遺体を発見するというのも、切なく感じた・・・

もっと早くがれきの処理が終わっていれば、もっと早く彼女の存在に気がついてあげれれば・・・

がれきの処理の遅さだけではなく、神戸の時には感じなかったものを感じる

みんな『自分で精一杯』で、被災地を思いやってくれている人が段々と少なくなっている気がする

先日「石巻で」という話をした時に

「石巻って?」と聞かれて「津波の被害のあった場所だよ」と答えた

あんなに沢山の被害が出て、連日報道されていた場所を覚えてないの?と思った

たまたま?それとも何?

確かに私もすべての被災地を覚えている訳ではないかもしれない

でも、あれほどの被害があった場所の地名くらい覚えておいて欲しいと思った

まだ1年なのに・・・忘れないで欲しい

2012年03月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │東日本大震災

猫も田代島特有の資源。猫にあやかって復興していく。

2月22日は『猫の日』でした

それを見て、ふと思い出したのが宮城県石巻市の離島『猫の島=田代島』でした

まだまだ体調のよくない時期に訪れた石巻市だったので、島までは行けませんでした

「あの猫ちゃん達、どうなったんやろ?」と、東松島の友達にメールしました

被害がない島ではないし、猫よりは人間ということもあって猫たちの消息はわからず「猫たち、どうしているかな?」と・・・心配していました

半野良ちゃん状態だから大丈夫と思っていたけれど『田代島にゃんこ・ザ・プロジェクト』でみたところ

やはり犠牲になって帰ってきていない猫がいるとのことでした

人間だけでなく、こうやって沢山の動物も犠牲になっていたんだと、改めて考えました

猫の島の田代島が被災後に立ち上げた『田代島にゃんこ・ザ・プロジェクト』の義援金は目標金額に到達したそうです

これからは、また以前のように田代島に観光客が戻っていったらと思います

私も元気になったことだし、行ってみたいな

田代島にゃんこ・ザ・プロジェクト:http://nyanpro.com/index.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮城県石巻市田代島

田代島は宮城県北東部石巻市にある周囲11.5kmの小さな離島です。

大泊と仁斗田の二つの集落からなり、現在の人口は100人余り、高齢化率は82%、平均年齢は71歳です。60歳以下の者は10人にも満たず、そして、子どもは一人もいません。いわゆる限界集落となり、数年後には無人島になる危機の中にあるといわれております。島は、年金と漁業で細々と暮らしている高齢者ばかりですが、ここ数年は、漁師見習いの若者の移住も手伝い僅かながら後継者は増加しつつあります。

また近年、メディアなどで田代島が猫島として取り上げられて以降は、驚くほど観光客も増加しました。島では昔から猫を神様として祀る風習があり、島民よりも猫の数が上回り、懐っこい特徴豊かな猫ばかりが、世代を変え、定住している事も、猫島として田代島が世間に総称されている所以だと思います。

また、田代島は南三陸金華山国定公園にも指定されており、今日に到るまで、大きな開発も行われず、ありのままの雄大な自然がそのまま残っています。海も魚影が濃く、そのため田代島は全国屈指の釣り場となっています。

2012年02月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

のり工房 矢本

東松島市の友達に頂いた「のり工房 矢本」の味付け海苔です

「うめばりいっそだがら、あがいん!」

「とにかく美味いから、いっぺん食べてみろ〜」という、地元の言葉です。

「うめばりいっそ!」美味しさの伝わる言葉です。

これが、めちゃくちゃ美味しい

ご飯と一緒に食べて、そのまま海苔だけ食べてました

私は子どもの頃に海苔のとれる海辺で育ったので、のりが干してある時期になると

子どもでものりの工場をお手伝いに行ったり、

学校の帰り道に破れたのは食べていいよと言われていたので

「1番海苔」はのりがまだ薄く、でも美味しいので天日で干していて破れたのを見つけては

おばちゃんに「破れてるから、食べてもいい~~

」と聞いて食べてました

」と聞いて食べてましたそれくらい海苔は、日常生活にかかせないものでした

でも最近は、安い韓国のりばっかりだったのですが、久しぶりにしっかりとした

美味しい海苔を食べました

HPも急ごしらえって感じですが、こうやって色々な場所で復興が進んでいってくれたらなって思います

矢本以外で売っているところはわからないのですが、ネットで注文ができるみたいです

のり工房 矢本

http://www.norikoubou-yamoto.com/index.html

タグ :のり工房 矢本

2012年01月31日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

武庫川中州のオブジェに文字や絵

兵庫県宝塚市の武庫川の中州で14日、石を積んで「生」の文字をかたどったオブジェ(縦約20メートル、横約10メートル)に市民らが文字や絵を墨で書き込み、阪神大震災と東日本大震災からの復興を祈る催しがあった。

オブジェは阪神大震災の犠牲者を追悼するため、同市の美術家、大野良平さん(52)らが05年に制作。有川浩さんの小説「阪急電車」にも登場した。台風などで3回流され、先月に作り直した。

この日は、45人が筆で「再生」「希望」や不死鳥の絵などを書いた。「心」と記した宝塚市の小学5年、吉田結衣さん(11)は「文字を書くと思いが届く気がする。いつか東北にボランティアに行きたい」と話した。

16日夜には、震災により同市内で犠牲になった118人と同じ数の懐中電灯で、オブジェを照らす。【高瀬浩平】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120114-00000050-mai-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1995年1月17日に阪神淡路大震災が起きました

今日で17年目がやってきました

有川浩さんの「阪急電車」で、このオブジェの存在を知りました

小説の中で「生」を何て読むか?という会話があって「なま」というシーンがあります

ぷっと吹き出したけど、「生ビール好き」の私もそう感じたかもしれないなって思った

ちゃんと後から「生」の意味が書かれています

友人が神戸の地震の時に彼女は仁川で、今津の事務所に泊まっていた旦那さんと連絡が取れなくなって車で向かおうとしたけれど、地震で道が使えなくなってしまい原付で倒れた電柱をよけながら会いに行ったと教えてくれました

私が3・11の時の外来の医師も親戚が仁川にいて被災したという話をしてくれました

阪神・淡路大震災によって発生した土砂災害のうち、最も大きな被害が出たのが仁川百合野地区です。

地すべりの規模は、幅約100m、長さ約100mで、深さ15m、移動土塊は約10万m3に達し、崩壊土砂は、二級河川仁川を埋塞するとともに、家屋13戸を押しつぶし、34名の人命を奪いました。

仁川百合野町地すべり資料館について:http://web.pref.hyogo.jp/hs04/hs04_1_000000023.html

色々な事があった場所です

そして、東北でも彼女のように自分の危険も考えずに相手を探しに行った人が沢山いるんだと思いました

私の友人は、その後仁川を離れて他の場所に引越ししていきました

今は会えなくなってしまったけれど、元気でいてくれるといいなって思った