スポンサーリンク

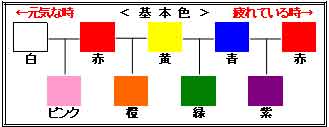

自分の基本色

今日はカラーセラピスト養成講座(中級コース)の最終日でした

中級の後で、初級コースで自分の色について発表する機会がありました

去年、作ったものをベースにして追加したところと変化したので作り直したところがあります

その時に自分の基本色を出してみました

私の場合は、基本は黄色と青ですが、その2色は色本来を見ると相反する色ですが

私の中では、その2色は切っても切れない色の組み合わせで、良い状態の私はその2色を足した緑が一番で心地よい色になります

ただ、緑と一言で言っても単色の緑ではなくかならず混色の緑の印象があって黄色が多い明るい緑の時は、少しテンションが高い時で、青の強い緑は落ち着いた気持ちの時で、現在の私は、深めの緑のイメージです

そして、黄色と赤を足した色の橙は元気な時の色ですが、同じように赤を足しても青と赤だと紫色になって疲れている時の色で癒しを求めている色になります。

また自発的に出てきたのが、赤色にリセットの白を足した「ピンク色」です

私が子どもの頃、親が着せたかった色がピンクだったけれど、母曰く「あんたはピンクが似合わなかった」という事で、他の色を着せられていたせいもあって、たまにピンクを着せされると「嫌~~」って思っていました

そんな私が今年に入ってからずっとピンクが気になっています

女性という性に関わる病気になって「もう恋愛なんてできないのかな?」と思った

それに、もしも恋愛する事になっても、その時にお腹の傷はいつ言えばいいの?とか、病気だって言うのはいつ?とか、えっちする時に「潤滑ゼリー必要です」なんて言えないわな。。。って思っていました

そんな私なのに、乳がん体験者の友達が「乳首が無いから温泉に行けない」というのを聞いて

「人の乳首なんて、じっくり見てる人なんていないよ」と言っていました

それを言って自分も「そっか~~、私のお腹の傷だって気にしない人もいるんじゃないのかな?」って思った。そしたら、なんだか素直に恋愛してみよって思った

私にとってピンク色は親から与えられた色でもあるけれど、恋愛の色だと思います

だからその色を素直に受け入れられたっていう事は、自分の病気も受け入れたのかな?って思いました

去年とは違う色が出てきた事で、自分の心の変化を知るって、大切なことなのかもって思いました

2012年09月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー

生きてるだけでいいんです。

生きてるだけでいいんです。

この生きづらい時代。悩みや苦しみとうまくつき合い、日々を楽しく過ごすには?「毎日新聞」連載の人気コラムを一冊に。“笑う哲学者”土屋賢二氏と著者香山リカさんの対談つき!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブログを書いていて、気になることがあります

私自身は「どんなことでも自分らしく」と思っていますが、実際に会った人が感じる「すもも」がどんな人なのかはわかりません。

とってもいい人だと思ってくれていたのに「こんな人だと思わなかった」と失望されてしまうかもしれない

ええかっこうしいだと感じる人もいるだろうし、嫌な人かもしれない・・・

そんな私は、仕事で日常で嫌な事があると「あ~~仕事行くの嫌や~~(泣)」と思ったり、イライラしたりもするような人間です

でも、それも「すもも」だと思っています

本の中でブログで優雅な生活を書きながら、殺人で起訴された女性のことを書いているところがあって「そうそう!」と思いました

・・・・・・いまブログが大流行で、誰もがより多くの人に見てもらうための工夫をこらしながら、自分の毎日をつづっている。

しかし、いったん理想の自分の姿をつづってしまうと、それを保つために今度は現実のほうを変えなければならない場合も出てくる。

人間の生活や人生は、それほど整合性があるものではない。やさしい人にも残酷な一面があり、上品な人にも世俗的な顔が隠れている。

もちろん、今回の事件の原因がブログだ、というつもりはないのだが、そこに描かれている「理想の自分」にこだわりすぎると、思わぬ方向に突っ走ってしまうこともある。というひとつの例になるのではないか。

ブログは書いたり中断したり、ときには内容やトーンが変わったり、というくらいが、ちょうどよいのだと思う。・・・・・本文より。

自分の身近な人のブログを読んだ時に、身近な人だからこそ感じる「違和感」があったりします

そういう時の感覚って、「その人らしくない」からなんじゃないかな?って思います

どんなに綺麗な言葉で日常を綴っていてもそれは、やっぱり「借り物」でしかないと思う

それなら完全に作家のように自分では無い人を作ってしまって、自分とは切り離してしまうしかないのかな?って思った

ブログに振り回されているような人を見ると、しんどいやろなって思うしもっと素の自分を出したほうが楽やろうに・・・。と思ったりします

ブログのための日常ではなく、日常の中のブログやないとね。。。

2012年09月09日 Posted by すもも at 10:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学

「被災地公務員にうつ病が急増!」

香山リカさん現地レポート「被災地公務員にうつ病が急増!」

女性自身 9月3日(月)7時14分配信

東日本大震災により、大きな被害をこうむった地域の公務員たちが疲弊している。うつ病や深刻なPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する人たちが増えているのだ。精神科医の香山リカさんは、全日本自治団体労働組合(自治労)の依頼を受け、昨年の暮れから臨床心理士らとチームを組み、被災地の公務員のメンタルケアを行っている。

「私たちが訪れたのは岩手県の宮古市・大船渡市・宮城県の気仙沼市・名取市・福島県のいわき市・南相馬市などです。公務員といっても、市町村の役場に務める方から学校の教職員や保健師など幅広いのですが、皆さんの話を聞くうちに問題の深刻さがわかりました。各自治体で、精神面の不調により、休職する人や退職する人たちが増え続けているんです」(香山リカさん)

自治労の資料によれば、宮城県内の公務員は、定年前退職数は'10年度が約330人。しかし震災後の'11年度には100人増の約430人になっている。退職者のなかには、心が壊れてしまった人も多いのだ。自治体職員たちの危機的状況は震災から1年半たった今も続いている。それどころか、実はこれからがさらに危険なのだと、香山さんは指摘する。

「震災発生から半年から1年は、皆が団結し、力を合わせて復興に向かう高揚した時期です。これを『ハネムーン期』と呼びますが、その時期を過ぎ、少しほっとして、色んな緊張がほぐれてきた1年から3年後くらいにかけて、支援者の間に、さまざまな精神疾患が現れるのです。実際、'01年9月11日のアメリカ同時多発テロでも、2年から3年後にかけて、PTSDを発症した支援者たちがたくさんいました。それと同様のことが、今、東北の公務員たちの間で起こっているのです」(同)

住む場所や家族を失った怒りや悲しみは、市町村の役場の職員たちに向けられることも多かったという。自治労のアンケート調査で「被災住民から理不尽なクレームを受けた」と答えた職員は42.4%、「暴言や暴力を受けた」と答えた者も34.0%いた。

「こうしたストレスは、彼らの精神的な失調の原因にもなっていると思います。自衛隊員をケアしている精神科医の話では、自衛隊員は精神的な障害が比較的少ないそうです。それは、活躍がマスコミに取り上げられる機会も多く、被災者からも感謝されているからではないかといいます。"認められた"という思いが、後遺症の発症を軽減しているということだと思います。逆に自治体職員は感謝されるどころか、罵倒され続けているわけですから、彼らのストレスはたまる一方です」(同)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120903-00000301-jisin-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災から半年すぎたくらいから、一部の被災者から苦情が多くなったと聞きました

私が聞いた人は救援物資を届けていた若い子でしたが、自分たちも被災しているけれど

若いし元気だからという事で、被災した人の要望を聞いて救援物資からその物資を探して

後日、被災していない地方から来てくれたボランティアの宅配便業者のスタッフと一緒に

お願いされた物資を届けていたそうです

最初のうちは、『ありがとうございます』といってくれていた人たちの中から

お願いされたものと同じものでも、例えばメーカーが違うとか色々な理由を言って苦情をいう人が

増えてきたと言っていました

救援物資というものの性格上、必ず同じものが用意できる訳ではないので

『今回はこれしかないので、これでお願いします』と彼女が言うと『こんなのじゃダメだ』と罵倒されることがあって、自分達は被災者だから被災した人の自分が思うものが手に入らない苛立ちもわかってあげれるけれどボランティアの宅配業者の人は、被災地以外の地区から来てくれた人だし、そういう人に被災者の嫌なところを見られるのも嫌だし、第一、一生懸命にやってくれている人に申し訳なくって・・・と教えてくれました

そして、他にも震災の後すぐには亡くなった人を英雄のように言っていた人が、マスコミで「あの堤防を閉めたから被害が大きくなった」といわれるようになると、手のひらを返したようになった。なども聞きます

自分の命を投げ出して他の人の命を救いに行った人の家族はどんな思いでその話を聞けばいいのだろうと思う

そして、公務員だから。役所の人間だから。と自分の住み慣れた家や最愛の人を亡くしても『被災者の人を優先に』といい続けた人。

確かに杓子定規で割り切る人もいるし、自分の仕事以外はしない・知らないと言う人もいます

でも、公務員だから何でも言っていい訳じゃないよねって思うんだけど・・・

女性自身 9月3日(月)7時14分配信

東日本大震災により、大きな被害をこうむった地域の公務員たちが疲弊している。うつ病や深刻なPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する人たちが増えているのだ。精神科医の香山リカさんは、全日本自治団体労働組合(自治労)の依頼を受け、昨年の暮れから臨床心理士らとチームを組み、被災地の公務員のメンタルケアを行っている。

「私たちが訪れたのは岩手県の宮古市・大船渡市・宮城県の気仙沼市・名取市・福島県のいわき市・南相馬市などです。公務員といっても、市町村の役場に務める方から学校の教職員や保健師など幅広いのですが、皆さんの話を聞くうちに問題の深刻さがわかりました。各自治体で、精神面の不調により、休職する人や退職する人たちが増え続けているんです」(香山リカさん)

自治労の資料によれば、宮城県内の公務員は、定年前退職数は'10年度が約330人。しかし震災後の'11年度には100人増の約430人になっている。退職者のなかには、心が壊れてしまった人も多いのだ。自治体職員たちの危機的状況は震災から1年半たった今も続いている。それどころか、実はこれからがさらに危険なのだと、香山さんは指摘する。

「震災発生から半年から1年は、皆が団結し、力を合わせて復興に向かう高揚した時期です。これを『ハネムーン期』と呼びますが、その時期を過ぎ、少しほっとして、色んな緊張がほぐれてきた1年から3年後くらいにかけて、支援者の間に、さまざまな精神疾患が現れるのです。実際、'01年9月11日のアメリカ同時多発テロでも、2年から3年後にかけて、PTSDを発症した支援者たちがたくさんいました。それと同様のことが、今、東北の公務員たちの間で起こっているのです」(同)

住む場所や家族を失った怒りや悲しみは、市町村の役場の職員たちに向けられることも多かったという。自治労のアンケート調査で「被災住民から理不尽なクレームを受けた」と答えた職員は42.4%、「暴言や暴力を受けた」と答えた者も34.0%いた。

「こうしたストレスは、彼らの精神的な失調の原因にもなっていると思います。自衛隊員をケアしている精神科医の話では、自衛隊員は精神的な障害が比較的少ないそうです。それは、活躍がマスコミに取り上げられる機会も多く、被災者からも感謝されているからではないかといいます。"認められた"という思いが、後遺症の発症を軽減しているということだと思います。逆に自治体職員は感謝されるどころか、罵倒され続けているわけですから、彼らのストレスはたまる一方です」(同)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120903-00000301-jisin-soci

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災から半年すぎたくらいから、一部の被災者から苦情が多くなったと聞きました

私が聞いた人は救援物資を届けていた若い子でしたが、自分たちも被災しているけれど

若いし元気だからという事で、被災した人の要望を聞いて救援物資からその物資を探して

後日、被災していない地方から来てくれたボランティアの宅配便業者のスタッフと一緒に

お願いされた物資を届けていたそうです

最初のうちは、『ありがとうございます』といってくれていた人たちの中から

お願いされたものと同じものでも、例えばメーカーが違うとか色々な理由を言って苦情をいう人が

増えてきたと言っていました

救援物資というものの性格上、必ず同じものが用意できる訳ではないので

『今回はこれしかないので、これでお願いします』と彼女が言うと『こんなのじゃダメだ』と罵倒されることがあって、自分達は被災者だから被災した人の自分が思うものが手に入らない苛立ちもわかってあげれるけれどボランティアの宅配業者の人は、被災地以外の地区から来てくれた人だし、そういう人に被災者の嫌なところを見られるのも嫌だし、第一、一生懸命にやってくれている人に申し訳なくって・・・と教えてくれました

そして、他にも震災の後すぐには亡くなった人を英雄のように言っていた人が、マスコミで「あの堤防を閉めたから被害が大きくなった」といわれるようになると、手のひらを返したようになった。なども聞きます

自分の命を投げ出して他の人の命を救いに行った人の家族はどんな思いでその話を聞けばいいのだろうと思う

そして、公務員だから。役所の人間だから。と自分の住み慣れた家や最愛の人を亡くしても『被災者の人を優先に』といい続けた人。

確かに杓子定規で割り切る人もいるし、自分の仕事以外はしない・知らないと言う人もいます

でも、公務員だから何でも言っていい訳じゃないよねって思うんだけど・・・

2012年09月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │東日本大震災

女子会

会社に新しい人が来たので、女子会をしました

その時に新しく来た人が『今のCADオペさんって、CADしかしないって言うんですよ』と教えてくれました。彼女に派遣会社から紹介が来た時に「他の人にはそれで断られました。」と営業から言われたそうです。

そういえば、彼女の前にいた人が、面接の時に『エクセルや他のソフトを使うことがありますが、いいですか?』と聞かれていたのに、いざ仕事を依頼されると『なんでこんな事をしなきゃいけないの』と文句を言っていたのを聞いていたから、彼女の言葉に納得しました

今の職場のオペさんの年齢は、35歳以上(上限は私)なので『CADオペにエクセルは付きものだよね』と言っていますが、若い人なら仕事もあるだろうし『やりたくない』と言えばそれもOKになるんだなって思いましたが、私たちの年齢じゃ「がんばります」って言わないとね~~(笑)なんて言ってました。

ただ今回の女子会でわかったのは仕事を『言われた事だけをするかどうか』という話で、私は「自分で気がついたら上司に確認して直す」と言ったけれど、2人が「言われたところだけ直す」という意見で、残り2名は「コメントなし」でした

図面って1箇所が変更になると関連図面がいくつもある場合があるから、私は「関連図面ありますか?」と聞くんだけれど、それをしないという話になって「だって、間違えていても指示をしなかった上司が悪いんだから」と言うことになった

でも、果たしてそうなのかな?と思った

全く気がついてないならともかく、気がついていて直さない(聞かない)というのは、ちょっと違うんじゃないかな?と思ったけれど、それって『CADしかやりたくない』というのと似ている?と思った

どちらも『必要以上の責任を負いたくない』ことなのかな?と思う

といっても、わかっていてやらないのだからそれは図面を理解しているんだし、後で直せるからいいのかって思ったけれど・・・

ただ、なんか不思議な気がした

どんな仕事であっても責任はあると思うんだけど・・・ね

その時に新しく来た人が『今のCADオペさんって、CADしかしないって言うんですよ』と教えてくれました。彼女に派遣会社から紹介が来た時に「他の人にはそれで断られました。」と営業から言われたそうです。

そういえば、彼女の前にいた人が、面接の時に『エクセルや他のソフトを使うことがありますが、いいですか?』と聞かれていたのに、いざ仕事を依頼されると『なんでこんな事をしなきゃいけないの』と文句を言っていたのを聞いていたから、彼女の言葉に納得しました

今の職場のオペさんの年齢は、35歳以上(上限は私)なので『CADオペにエクセルは付きものだよね』と言っていますが、若い人なら仕事もあるだろうし『やりたくない』と言えばそれもOKになるんだなって思いましたが、私たちの年齢じゃ「がんばります」って言わないとね~~(笑)なんて言ってました。

ただ今回の女子会でわかったのは仕事を『言われた事だけをするかどうか』という話で、私は「自分で気がついたら上司に確認して直す」と言ったけれど、2人が「言われたところだけ直す」という意見で、残り2名は「コメントなし」でした

図面って1箇所が変更になると関連図面がいくつもある場合があるから、私は「関連図面ありますか?」と聞くんだけれど、それをしないという話になって「だって、間違えていても指示をしなかった上司が悪いんだから」と言うことになった

でも、果たしてそうなのかな?と思った

全く気がついてないならともかく、気がついていて直さない(聞かない)というのは、ちょっと違うんじゃないかな?と思ったけれど、それって『CADしかやりたくない』というのと似ている?と思った

どちらも『必要以上の責任を負いたくない』ことなのかな?と思う

といっても、わかっていてやらないのだからそれは図面を理解しているんだし、後で直せるからいいのかって思ったけれど・・・

ただ、なんか不思議な気がした

どんな仕事であっても責任はあると思うんだけど・・・ね

2012年09月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

原因ウイルス検査導入へ=子宮頸がん―厚労省

原因ウイルス検査導入へ=子宮頸がん―厚労省

医療介護CBニュース 9月3日(月)21時46分配信

厚労省「がん検診」検討会(3日、厚労省)

厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討会」(座長=大内憲明・東北大医学部長)は3日、子宮頸がん検診におけるHPV検査の有効性の検証作業に着手した。欧米各国などでのHPV検査のエビデンスがそろい始めていることから、国内での導入を検討する時期との判断では一致したものの、導入に向けては国内での研究が必要との指摘が相次いだ。また、HPV検査を始めることにより生じる恐れのある過剰診断をどのように防止するかなどが課題として挙げられた。

同検討会は、市区町村が指針以外の方法で独自に実施しているがん検診の検査項目を検証し、有用と判断したものは指針に追加しようというのが狙い。厚労省の調べでは、市区町村(回答数1783)のうち、子宮頸がん検診でHPV検査を独自に実施しているのは、26(1.5%)となっている。

厚労省では、国内の子宮頸がんの若年層の罹患が増加し、死亡率が諸外国で低下する中で、逆に上昇していることに危機感を持っている。このため同省は、子宮頸がんの罹患率の高い年齢層である30代を中心に、HPV検査が有効かを検証し、導入に向けた課題を浮き彫りにしたい考えだ。

この日は、子宮頸がんの専門家や関係学会の推薦者からのヒアリングを実施した。参考人として発言した、国立がん研究センターがん予防・検診研究センター検診研究部の検診評価研究室の濱島ちさと室長は、「検査方法の決定についてWHO(世界保健機関)は、ガイドラインの作成においてはローカルエビデンスを重視すべきと指摘している。わが国でどの方法が適切かは、研究が進んでいる状況ではない」と述べた。

同じく参考人として、慶大医学部産婦人科学教室の青木大輔教授は、「HPV検査を導入する時期に来ている。諸外国の報告や勧告はそれぞれ異なるため、わが国が独自に科学的に検証する必要がある」と指摘した。また、自治医科大附属さいたま医療センター産婦人科の今野良教授は、「HPV検査を用いることは、揺るぎない世界の医学的常識となっている」と強調。HPV検査導入に伴う過剰診断については、「細胞診とHPV検査併用の検診アルゴリズム(運用)で解決できる」と説明した。【君塚靖】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120903-00000009-cbn-soci

医療介護CBニュース 9月3日(月)21時46分配信

厚労省「がん検診」検討会(3日、厚労省)

厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討会」(座長=大内憲明・東北大医学部長)は3日、子宮頸がん検診におけるHPV検査の有効性の検証作業に着手した。欧米各国などでのHPV検査のエビデンスがそろい始めていることから、国内での導入を検討する時期との判断では一致したものの、導入に向けては国内での研究が必要との指摘が相次いだ。また、HPV検査を始めることにより生じる恐れのある過剰診断をどのように防止するかなどが課題として挙げられた。

同検討会は、市区町村が指針以外の方法で独自に実施しているがん検診の検査項目を検証し、有用と判断したものは指針に追加しようというのが狙い。厚労省の調べでは、市区町村(回答数1783)のうち、子宮頸がん検診でHPV検査を独自に実施しているのは、26(1.5%)となっている。

厚労省では、国内の子宮頸がんの若年層の罹患が増加し、死亡率が諸外国で低下する中で、逆に上昇していることに危機感を持っている。このため同省は、子宮頸がんの罹患率の高い年齢層である30代を中心に、HPV検査が有効かを検証し、導入に向けた課題を浮き彫りにしたい考えだ。

この日は、子宮頸がんの専門家や関係学会の推薦者からのヒアリングを実施した。参考人として発言した、国立がん研究センターがん予防・検診研究センター検診研究部の検診評価研究室の濱島ちさと室長は、「検査方法の決定についてWHO(世界保健機関)は、ガイドラインの作成においてはローカルエビデンスを重視すべきと指摘している。わが国でどの方法が適切かは、研究が進んでいる状況ではない」と述べた。

同じく参考人として、慶大医学部産婦人科学教室の青木大輔教授は、「HPV検査を導入する時期に来ている。諸外国の報告や勧告はそれぞれ異なるため、わが国が独自に科学的に検証する必要がある」と指摘した。また、自治医科大附属さいたま医療センター産婦人科の今野良教授は、「HPV検査を用いることは、揺るぎない世界の医学的常識となっている」と強調。HPV検査導入に伴う過剰診断については、「細胞診とHPV検査併用の検診アルゴリズム(運用)で解決できる」と説明した。【君塚靖】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120903-00000009-cbn-soci

2012年09月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん

ありがとうございます

今日から職場に新しい人が来ました

第一印象は「普通の人かな」って感じでした

仕事をお願いするのに、一通り図面の説明をしました

終わった時に、彼女が『ありがとうございます』って言ってくれました

一瞬「えっ?」って思った。そして「いえいえ、こちらこそ」と言っていました

彼女には前の人がやった図面の確認作業と残務からやってもらわないといけないので、

お願いするのも申し訳ない・・・って思ってたところだったので、びっくりでした

そういえば、以前いた人から「ありがとう」なんて聞いた事がなかったなって思った

歓迎会の時にも「やってもらって当たり前」と言われたし

他の派遣さんには「ありがとう、楽しかった」って言われたけれど・・・

彼女は最後まで文句しか言わない人だった

仕事でも、こういうコマンドを使うと便利だよ。って言った時にも「そんなの使うことないから」と言われたし、バスソルトを作ったからいる?って聞いた時には「風呂釜がいたむからいらない」と言われて、あげようと思ったことが悪い事をしてしまった・・・と思ったものでした

いろいろあったから、次はどんな人だろうと思ってドキドキしていたけれど

これでほっとしました。ほんと、よかった。。。

第一印象は「普通の人かな」って感じでした

仕事をお願いするのに、一通り図面の説明をしました

終わった時に、彼女が『ありがとうございます』って言ってくれました

一瞬「えっ?」って思った。そして「いえいえ、こちらこそ」と言っていました

彼女には前の人がやった図面の確認作業と残務からやってもらわないといけないので、

お願いするのも申し訳ない・・・って思ってたところだったので、びっくりでした

そういえば、以前いた人から「ありがとう」なんて聞いた事がなかったなって思った

歓迎会の時にも「やってもらって当たり前」と言われたし

他の派遣さんには「ありがとう、楽しかった」って言われたけれど・・・

彼女は最後まで文句しか言わない人だった

仕事でも、こういうコマンドを使うと便利だよ。って言った時にも「そんなの使うことないから」と言われたし、バスソルトを作ったからいる?って聞いた時には「風呂釜がいたむからいらない」と言われて、あげようと思ったことが悪い事をしてしまった・・・と思ったものでした

いろいろあったから、次はどんな人だろうと思ってドキドキしていたけれど

これでほっとしました。ほんと、よかった。。。

2012年09月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他

「病」を包む、お見舞い言葉・・・2

「病」を包む、お見舞い言葉

第1章・・・お見舞いに行く

「今、大丈夫?」

「どうなの?」

「これ使って・・・」

第2章・・・患者さんと話す

「何か気になっていることはある?」

「最近、どんなことを考えている?」

「頑張ってね」

「手術のことを聞いていい?」

「主治医に話してみませんか?」

「いい患者にならなくていいのよ」

「ごめんね、寂しくさせちゃったね」

「あなたは、どうしたい?」

第3章・・・長い入院生活の人に

「これからの時間をどう生きましょうか?」

「あなたの存在は大きい」

「何でも言っていいのよ」

「あなたと出逢えてよかった」

「つらいね」「よしよし、わかるよ」

「どんな人生でした?」

第4章・・・終末期の患者さんへ

「死ぬことを考えることはある?」

「命は預かりもの」

「最後まで自分を見捨てないで」

「しのいでね」

「死ぬ時は、一人ではないのよ」

「あなたは、赦されています」

「性欲を感じることはない?」

「死ぬことの話をしましょうか?」

「誰か会いたい人はいますか?」

「誰か会いたい人はいますか?」

「話が出来なくなってもいいですか?」

第5章・・・注意が必要な言葉

「元気そうですね」

「もう落ち着かれましたか?」

「一日も早く、元気になられますように」

「私はこうして治しました」

「さぞ、ご心配でしょう?」

第6章・・・遺族に向けて

「たくさん思い出してください」

「喪の仕事をしていますか?」

「一人で逝っていないから、安心してね」

「気がすむまで泣いていいんですよ」

これだけ読んだだけでも「うんうん、わかるわかる」と思うことがあります

特に第5章の注意が必要な言葉は、私も言われて嫌な気持ちになった言葉です

「元気そうで」と言われると「そうでもないんだけど・・・」と思うと同時に

私がもっと重症で、呼吸器とか点滴とかしてるほうがよかったのかな・・・なんて考え込んでたりします。相手はそんなつもりもなく素直に喜んでくれているとわかっているのに複雑な気持ちになる言葉です

「私はこうして治しました」や「わたしの知り合いはこうやってよくなりました」も、あなたと私の状態は違うし、そもそもどういう状態かも知らないのにそんな風に言われても・・・と思っていました。誰かと比較する言葉って、患者本人をきちんと見ていない気がするのであまり気持ちのいい言葉ではないなって思います

でもこの言葉は、退院後の患者さんやアドバイスを必要としている患者さんにかけると勇気を与えてあげれる言葉だと思います

「さぞ、ご心配でしょう?」という言葉は、患者の家族に向けられた言葉です

患者は「自分が家族の重荷になっているんじゃないか」と思っています

そういう時に聞いてしまうと「ああ、やっぱり・・・」と感じてしまいます

私が入院している時に、従姉妹が私の世話をしに来てくれました

その時、従姉妹が「お母さんが『すももの望むことだけしてあげ』って言ってたわ」という事でした。ついついお見舞いに行くと「あれもこれもしてあげなきゃ」と考えがちですが、案外、患者が望んでいないことまでやってあげて、実は患者の負担になっていることもあります

私は手術後、腹筋が全く使えなかったのでしゃがむ事も手を伸ばすこともできませんでした

あとは、右側にしか寝返りが打てなくて、左側にテレビがあったのでそれをみるのも難しかったです

その後、同室の人から頭の向きを変えてみたらいいよ。と教えてもらって、やっとテレビが見れるようになりました

そんな私だったので、引き出しを開けるのも足でやっていたしタオルを出すのも足を使っていました。そんな状態だったので、病室のベットの引き出しの使える場所も決まっていました。ほとんどが使っていない引き出しや戸棚だったので、従姉妹も「ここの引き出し開いてるから入れるよ」と言って入れてくれました

そんな時に「そこは使えないから入れないで」と言うのは、結構、しんどいものです

しかも、自分が入れていないから必要な時に探さないといけないし、体調が悪い時にそれをやらなくてはいけないのは、本当に大変でした

従姉妹は「そこはあかん」と言うと「そっか、わかった」と言って「お母さんが言った意味がよくわかったわ」と言ってくれました

難しいけれど、何もしないで一緒にいるだけでいい。ということもあると思います

友達のお母さんが入院した時に、手術後すぐで何にもできなかった私は、ずっとお母さんの手を擦っていました。別れる前にお母さんが自分のお腹の傷跡を見せてくれて「私の傷跡はもうほとんどわからなくなっているから、あなたも大丈夫」と言ってくれました(私が母に傷跡を見せて、「こんなになってもた」と言ったのを覚えていてくれたんだと思います)

「もう会えないかもしれない」という言葉が、現実になってしまったけれど色々なことを話せたのでよかったと思いました。自分から何も話さなくても、何もできなくても患者さんの話を聞いてあげるだけでもいいんじゃないかなって思います。

そして、以前「褒めるという事は誰かと比べるのではなく、その人だけを見て褒めるのが大切」というのを聞いたことがあります

話をする時に、つい無意識に人と比べていることがあります

「自分と比べて」「友達と比べて」「他の患者さんと比べて」・・・

病気の時は、患者さんだけを見てあげる。っていうのが大切なのかもしれないですね

2012年09月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

量が増えるほど がんリスクが減る食品

量が増えるほど がんリスクが減る食品

米国のハーバード大学医学部が、皮膚がんの基底細胞がんのリスクが低下させる食品として、カフェインを含んでいるコーヒー、紅茶やコーラ、チョコレートが有効であることを確認した。

皮膚がんには扁平上皮がん、メラノーマ(悪性黒色腫)などがあるが、最も発生頻度が高いのが基底細胞がん である。基底細胞がんは、頭や顔に発生することが多く、リンパ節や内臓に転移する可能性は低いものの、多くの患者が"ほくろ"と勘違いしてしまい、皮膚だけでなく筋肉や骨などの深い組織へと浸潤してしまう。

皮膚がんに対するカフェインの抗がん効果は、動物実験で扁平上皮がんの発症を予防することが示唆されてきた。

今回の実験では、米国の医療従事者を対象とした2つの研究のデータを使い、カフェイン摂取と皮膚がんリスクとの関係を検討したのだ。対象者のうち、基底細胞がんを発症したのは2万2,786人、扁平上皮がんが1,953人、メラノーマが741人だった。その結果、カフェインを取る量が増えるほど基底細胞がんのリスクが減ることが確認できたのだ。

カフェイン摂取量で5つに分けたうちの最もがんリスクが高いグループは、最も低いグループに比べて女性で18%、男性で13%の違いがあった。

カフェイン入りコーヒー摂取が月1杯未満の人たちと比べ、 1日3杯以上飲む人たちの基底細胞がんリスクは女性が21%減、男性が10%減。この抗がん効果は、コーヒーだけでなく紅茶、コーラ、チョコレートからのカフェイン摂取でも同様の効果がある。当然ながら、カフェインレスコーヒーには効果は無い。また、カフェインの抗がん効果は、扁平上皮がんやメラノーマに対しては、関連性が確認されなかった。

研究成果は、米医学誌「Cancer Research」へ発表された。

癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日、お友達に皮膚がんが見つかったという人の話を聞きました

足の指のところにいつの間にか真っ黒なものが出来ていて、最初は「血豆かな?」と思っていたそうです

痛くも痒くも無いので、しばらくほっておいたんだけれどテレビで「皮膚がん」の症例を見て

「似ているかも」と思って病院に行ってみたところ、やはり皮膚がんだったそうです

見た感じの印象としては、ほくろに比べてもとっても黒かったという話でした

実際に見ていないのですが、悪性黒色種っていうやつかな?って思いました

その方は早期発見だったので、手術も無事に終わって今は元気だそうです

皮膚がんの体験者の人って初めて聞いたのですが、テレビを見ていなかったら・・・と思うと

よかったって思いました

こうやって徐々にがんが身近に感じられるというのは、いいのかなって思います

大阪医療センター(皮膚がん):http://www.onh.go.jp/derma/cancer.html

米国のハーバード大学医学部が、皮膚がんの基底細胞がんのリスクが低下させる食品として、カフェインを含んでいるコーヒー、紅茶やコーラ、チョコレートが有効であることを確認した。

皮膚がんには扁平上皮がん、メラノーマ(悪性黒色腫)などがあるが、最も発生頻度が高いのが基底細胞がん である。基底細胞がんは、頭や顔に発生することが多く、リンパ節や内臓に転移する可能性は低いものの、多くの患者が"ほくろ"と勘違いしてしまい、皮膚だけでなく筋肉や骨などの深い組織へと浸潤してしまう。

皮膚がんに対するカフェインの抗がん効果は、動物実験で扁平上皮がんの発症を予防することが示唆されてきた。

今回の実験では、米国の医療従事者を対象とした2つの研究のデータを使い、カフェイン摂取と皮膚がんリスクとの関係を検討したのだ。対象者のうち、基底細胞がんを発症したのは2万2,786人、扁平上皮がんが1,953人、メラノーマが741人だった。その結果、カフェインを取る量が増えるほど基底細胞がんのリスクが減ることが確認できたのだ。

カフェイン摂取量で5つに分けたうちの最もがんリスクが高いグループは、最も低いグループに比べて女性で18%、男性で13%の違いがあった。

カフェイン入りコーヒー摂取が月1杯未満の人たちと比べ、 1日3杯以上飲む人たちの基底細胞がんリスクは女性が21%減、男性が10%減。この抗がん効果は、コーヒーだけでなく紅茶、コーラ、チョコレートからのカフェイン摂取でも同様の効果がある。当然ながら、カフェインレスコーヒーには効果は無い。また、カフェインの抗がん効果は、扁平上皮がんやメラノーマに対しては、関連性が確認されなかった。

研究成果は、米医学誌「Cancer Research」へ発表された。

癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日、お友達に皮膚がんが見つかったという人の話を聞きました

足の指のところにいつの間にか真っ黒なものが出来ていて、最初は「血豆かな?」と思っていたそうです

痛くも痒くも無いので、しばらくほっておいたんだけれどテレビで「皮膚がん」の症例を見て

「似ているかも」と思って病院に行ってみたところ、やはり皮膚がんだったそうです

見た感じの印象としては、ほくろに比べてもとっても黒かったという話でした

実際に見ていないのですが、悪性黒色種っていうやつかな?って思いました

その方は早期発見だったので、手術も無事に終わって今は元気だそうです

皮膚がんの体験者の人って初めて聞いたのですが、テレビを見ていなかったら・・・と思うと

よかったって思いました

こうやって徐々にがんが身近に感じられるというのは、いいのかなって思います

大阪医療センター(皮膚がん):http://www.onh.go.jp/derma/cancer.html

2012年09月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │ニュース・・・その他

「病」を包む、お見舞い言葉

「病」を包む、お見舞い言葉

大事な人が、がんなどの重度の病気になって入院した時、なんと声をかけて励ませばいいか。大事な人を失った遺族に、どう力づける言葉をかければいいか……。

何か気の利いたことを言おうとするがあまり、つい「元気そうじゃないか」「すぐ退院できるから気を落とすなよ」と口にしたり、何か話さなくてはいけないと思うがあまり、「明るい病室じゃないか」「今日はいい天気だね」と言い、けれどあとの言葉が続かなくなる……。

肝心なのは、見舞いする側が何かを話すのではなく、患者の話に耳を傾けること。手術前の患者、長い入院生活の患者、そして死を前にしている患者は、とっても多くのことを話したがっている!

仏教カウンセラーとして、ホスピスで多くのがん患者を見守り、見送ってきた尼僧の著者が、患者の入院直後、手術前、手術後、末期、そして残された遺族にどうやって声をかけて勇気づければいいかを綴った実用ノンフィクション。

がん患者だけでなく、鬱の人、その他重度の病気の人に対しても有効な、お見舞いに行くときに必須の1冊。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私と同じ浄土真宗大谷派のお坊さんが書いた本というので読んでみました

海外の本を読むと精神科医や牧師さんが病室に来て話を聞いてくれると書いていたりしますが、日本だとつい「お坊さんとがん患者?」って、「病院に入っていいのかな?」と考えました

私が入院中には一度も見かけることはなかったけれど、もしかして呼んで欲しいと伝えたら来てもらえたのかな?って思います

本を手に取った理由は自分が言われたという事もあるけれど、自分自身が言った事も「あれでよかったんやろか?」と思う事があったからです

そして案外「患者だから・・・」と許してくれていたんじゃないのかなって・・・思います

本の中で書かれている事で納得したのは「あなたは、どうしたい?」と聞くという事でした

以前、末期がんで奥さんを亡くした人と話をした時に「自分は先の事を考えて欲しいというと妻がそんな先の事は考えられないと言う。それが悲しかった」というのを聞いて「患者にとっては1日先の事でもわからない。だから「今日、何がしたい?」と聞いて欲しかったんだと思う。でも、きっと奥さんはわかってくれていたはず」と話した事があります。その後、その方が私の話を聞いて号泣したと教えてくれました。

私は自分がそう感じたから、そのまま言ってしまったけれど、それでよかったのかな?って思った

そして、もしかしたら私は残酷な事を言ってしまったんだろうか・・・って思っていました

患者だからわかること。もあります。でも、やっぱり「人は人」だと思います

そういう私は「生かされている」という言葉が嫌いです

末期がんの患者さんと話して感じたのは、みんな最期の瞬間まで必死で、そして精一杯「生きている」んだという事でした。だからこそ、つらい治療にも耐えているし自分の死も見つめているんだって・・・

そして、そんな状況でも相手を思いやれる人が沢山います

そんな人に対して「生かされている」なんていえないって思った

私も自分が受けたい治療を受けるために仙台に行きました

自分で選択した「生」です。だから、やっぱり生きてるんだといいたい