病院長が教える賢く病院と付き合う方法

病院長が教える賢く病院と付き合う方法

医療現場が危ない。今だからこそ、知らなきゃならないことがある。

毛利/博

現在、藤枝市立総合病院院長、北里大学医学部客員教授。1975年、横浜市立大学医学部卒業。医学博士。1975年聖路加国際病院内科医。1987年米国カリフォルニア州・サンディエゴ市スクリップス研究所研究員、横浜市立大学医学部内科学第一講座講師、2002年慶応義塾大学医学部伊勢慶応病院内科助教授。2002年北里大学医学部内科学非常勤講師。2003年東海大学医学部保健管理学助教授。2004年藤枝市立総合病院副院長。2005年北里大学医学部客員教授。2008年藤枝市立総合病院病院長日本血液学会代議員、日本血栓止血学会評議員、日本臨床病理学会評議員、日本検査血液学会評議員他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本は、患者が今の医療現場を知るために読んでおくといい1冊だと思います

何回かに分けて患者の目で紹介していきたいと思います

「良い医療」とはいったいどういう意味なのか?

1.医療に「絶対」はない-だから信頼関係の構築が重要

がんという病気のせいでしょうか?

良性の患者さんが抱えている悩みとは少し違う目で病気や医師を見ているところがあります

「切れば治る」ことが約束されていない病気の私としては、これからこの病気とずっと付き合っていかなくてはいけないという覚悟と「果たしてこの先生でいいのだろうか?」という気持ちがとても大きかったような気がします

だから告知と一緒に「40歳過ぎたら子宮はいらないでしょ」なんていう医師に腹を切ってもらうか!と思いました

がんって、やっぱり複雑な病気だと思います

どんなに「早期がんです」と言われていても「お腹を切って検査してみないとわかりません」って言われるし、基本的には「最悪な場合」を想定して言われるので、おちおち安心もしていられないって思います

しかも、診察室で聞く言葉のほとんどが初めてばかりで「何?何のこと?」ってことばかりでした

都内の医師は、ほとんど何の説明もせずに、しかも「時間がない」としか言わないので心が通じることはなかった

その後、仙台の私の主治医に初めて会った時には「この先生でよかった」と診察室で泣きました

自分で選んだ病院とはいえ「この先生なら」と思えたのは、先生の人間性だったのかな?って思いました

手術の前の日に「明日の朝は会えないから」と病室に来てくれて「心配な事はないですか?」と聞いてくれた話は、ここにも何度か書きましたが、そういう事が「当たり前」なのかな?って思っていたけれど「そんな事ないよ」という患者さんの言葉で「先生でよかった」と何度も思いました

入院中に、同じ病室だった患者さんが最悪な事ではあったけれど、聞かされた相手がN先生でよかった。と教えてくれました。私も同じ先生ですが、そう思いました

同じ「最悪な事」であっても、誰からどのように聞かされるかで患者の受け取り方は色々なんだと思います

そしてどんな医師であっても「絶対などないのだ」という事を患者もきちんと理解しておくことも必要なのかなって思いました

どんなに「綺麗に取った」としても、今の医療では無理な事もあります

また、手術後すぐに合併症が起きる場合もあるし、元気に退院したのに再入院する人もいます

そして、がんは何年、何十年後であっても、再発することもあります

ただ、どんなに納得している気がしていても、患者の未練や残された家族の後悔はあります

その時に「あの先生が悪い」というのではなく「最期に診てもらったのが先生でよかった」という人間関係ができていたらなって思います

身近な人がガンになったとき何をなすべきか

死と不安を乗り越える: 「医活」納得のいく医療との出会い方

がんと心

「がん」からもう一度人生が始まる~絶望や不安を希望に変える心の持ち方~

「がん」からもう一度人生が始まる~絶望や不安を希望に変える心の持ち方~

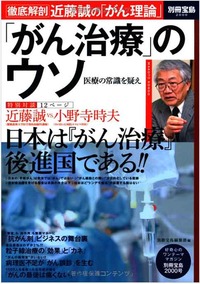

別冊宝島2000 「がん治療」のウソ

死と不安を乗り越える: 「医活」納得のいく医療との出会い方

がんと心

「がん」からもう一度人生が始まる~絶望や不安を希望に変える心の持ち方~

「がん」からもう一度人生が始まる~絶望や不安を希望に変える心の持ち方~

別冊宝島2000 「がん治療」のウソ

2012年06月26日 Posted byすもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。