スポンサーリンク

自分らしく生きていく がん治療

がんと折り合う 「諦めず自分らしく」

「がんで悩む人に読んでほしい」と語る久保田医師

県立がんセンター久保田彰・頭頸部(けい・ぶ)外科部長(56)が、上手ながんとの折り合い方を一冊の本にまとめた。医学書でも、医学用語で治療法を細かく記した本でもない。「我慢しないで、諦めないで、自分らしく生きていくための参考にしてほしい」と語る。

この本は「知っていると楽になる、がんとの付き合い方―がんで悩んでいるあなたへの処方箋(・・せん)」。

「がんを怖がらないで」「焦らず自分が納得できる治療法を選ぶ」「痛みはがまんしない」――。冒頭には「がんと上手に折り合うための15カ条」が並ぶ。20年以上がんと向かい合ってきた久保田医師が、患者やその家族から教えられてきたことなどをまとめた。

久保田医師自身、かつては生存率を上げるのが正しい治療法と思い、それを選択してもらうよう患者に説明してきた。後遺症のない手術は少ないが、「生きる」ために後遺症に耐えることは仕方がないと考えていた。

久保田医師は、がんを再発した男性に、「外来治療では弱い抗がん剤治療になって効果も薄れる」と暗に入院治療の継続を勧めたことがあった。しかし、自宅療養を希望する男性は「妻と自宅でゆっくり過ごしたい」と退院。男性は亡くなったが、妻は「濃密で幸せな時間」に感謝していた。

「医療の役割は、単に残された時間を引き延ばすのではなく、上手に有意義に過ごしてもらうためにいかにサポートするかだと学びました」と久保田医師。著書では、夫の献身的な支えで奇跡的に回復した妻、がんになったことでいろいろ学んだと前向きにとらえる若者など、出会った様々な患者と家族が登場する。

生存率より、生きる質を選ぶ患者がたくさんいる。患者自身が納得できる道を選べるよう、きちんと説明し、寄り添うことが医療の役割――久保田医師はそう考えるようになった。

この本には、久保田医師のそんな思いが多くの経験とともに込められている。「今、がんに悩んでいる人に読んでもらい、自分自身がどう過ごしたいかを考える手助けになればうれしい」と話す。

1200円(税別)。問い合わせは出版元のかまくら春秋社(0467・25・2864)へ。

<がんと上手に折り合うための15カ条から抜粋>

•納得する治療を選ぶ。答えは一つではない。

•がんを患った時こそ、人生を豊かに生きるため何が大切か考える。

•家族、友人こそ本当の財産。助けてもらおう。

•がんを加勢する酒やたばこをやめよう。

•痛みは有意義な時間を奪う。がまんしないで

「がんで悩む人に読んでほしい」と語る久保田医師

県立がんセンター久保田彰・頭頸部(けい・ぶ)外科部長(56)が、上手ながんとの折り合い方を一冊の本にまとめた。医学書でも、医学用語で治療法を細かく記した本でもない。「我慢しないで、諦めないで、自分らしく生きていくための参考にしてほしい」と語る。

この本は「知っていると楽になる、がんとの付き合い方―がんで悩んでいるあなたへの処方箋(・・せん)」。

「がんを怖がらないで」「焦らず自分が納得できる治療法を選ぶ」「痛みはがまんしない」――。冒頭には「がんと上手に折り合うための15カ条」が並ぶ。20年以上がんと向かい合ってきた久保田医師が、患者やその家族から教えられてきたことなどをまとめた。

久保田医師自身、かつては生存率を上げるのが正しい治療法と思い、それを選択してもらうよう患者に説明してきた。後遺症のない手術は少ないが、「生きる」ために後遺症に耐えることは仕方がないと考えていた。

久保田医師は、がんを再発した男性に、「外来治療では弱い抗がん剤治療になって効果も薄れる」と暗に入院治療の継続を勧めたことがあった。しかし、自宅療養を希望する男性は「妻と自宅でゆっくり過ごしたい」と退院。男性は亡くなったが、妻は「濃密で幸せな時間」に感謝していた。

「医療の役割は、単に残された時間を引き延ばすのではなく、上手に有意義に過ごしてもらうためにいかにサポートするかだと学びました」と久保田医師。著書では、夫の献身的な支えで奇跡的に回復した妻、がんになったことでいろいろ学んだと前向きにとらえる若者など、出会った様々な患者と家族が登場する。

生存率より、生きる質を選ぶ患者がたくさんいる。患者自身が納得できる道を選べるよう、きちんと説明し、寄り添うことが医療の役割――久保田医師はそう考えるようになった。

この本には、久保田医師のそんな思いが多くの経験とともに込められている。「今、がんに悩んでいる人に読んでもらい、自分自身がどう過ごしたいかを考える手助けになればうれしい」と話す。

1200円(税別)。問い合わせは出版元のかまくら春秋社(0467・25・2864)へ。

<がんと上手に折り合うための15カ条から抜粋>

•納得する治療を選ぶ。答えは一つではない。

•がんを患った時こそ、人生を豊かに生きるため何が大切か考える。

•家族、友人こそ本当の財産。助けてもらおう。

•がんを加勢する酒やたばこをやめよう。

•痛みは有意義な時間を奪う。がまんしないで

2011年09月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

がんサポート~最新号~

3大特集 放射線とがん・最新白血病・免疫とがん

放射線特集1 鎌田實メッセージ

日本全体がメルトダウンしないために

特集2 放射線の基礎知識

不安に陥らないために、今こそ「放射線」の基本の「き」から学ぼう

「放射線とは何か」に始まる、放射線に関する用語解説

文●大西正夫 医事ジャーナリスト

特集3 低線量被曝問題

何に気をつけ、何をしてはいけないのか?

被曝から自分や大切な人を守るために知っておくべきこと

文●島村義樹

特集4 放射線人体への影響

原発事故による放射線の影響。不必要に怖がらず、必要な対策を

事故発生時から現在、そして今後の放射線の影響を正しく知る

監修●米原英典 独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター規制科学研究プログラムリーダー

事故の発生からの現在までの放射線による汚染の実態、食品の安全性は一体どうなのだろうか。不必要に怖がらないためにも、正確な情報をここで1度整理しておこう。

特集5 放射線治療の心得

放射線治療を安全に受けるために

体の負担が少なく機能を残せるのが利点。治療中は休養と栄養補給を

監修●五味弘道 聖マリアンナ医科大学放射線科講師

がんの放射線治療はどのように選べばいいのか、放射線治療のさいに何を注意すればいいのか、専門医に解説してもらった。

特集6 放射線の副作用対策

放射線治療の副作用は日常生活の過ごし方次第で軽減可能

放射線の副作用の特徴をよく知り、自己管理をしっかりと

監修●末國千絵 国立がん研究センター中央病院看護部放射線治療科外来看護師

どんな副作用が出るのか、特徴を知って自己管理すれば、未然に防げたり、症状を軽度で抑えられるものもあります。

第2特集・血液がん

特集1急性骨髄性白血病の治療

リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す

予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート

監修●宮脇修一 東京都立大塚病院輸血科部長

急性骨髄性白血病の薬物療法が大きく変わりつつある。とくに再発防止のために重要な寛解後療法では、予後因子に基づいた予後予測によって治療法が選ばれるようになり、長期生存率の向上が期待されている。

特集2 慢性骨髄性白血病(CML)

新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト

慢性骨髄性白血病――新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ

監修●高橋直人 秋田大学医学部血液・腎臓・膠原病内科講師

タシグナ、スプリセルという2つの新薬が登場し、完全治癒へ期待を大きくふくらませています。

特集3 白血病の最新検査法

病態に合わせた治療を可能にする新しい白血病の検査法

ドナーの血液の生着状態等を1時間で診断を可能にする先端技術

白血病の診断技術で画期的な研究成果が発表された。「キメリズム解析」と呼ばれるが、一体、

どういう方法なのだろうか。

第3特集 免疫とがん

特集1ペプチドワクチン療法

ようやく脚光を浴び始めた「ペプチドワクチン」、その本当の効果

再発防止や難治がんに対する研究も広がっている

監修●中面哲也 国立がん研究センター東病院臨床開発センターがん治療開発部 機能再生室室長

がんペプチドワクチンの評価は、じっくりと高まりつつある。果たして、その根拠は、そして効果はいかほどだろうか。がんペプチドワクチンの現状に迫る。

特集2 NKT細胞療法

免疫細胞を総動員するNKT細胞療法で、がんの進行を抑える

進行・再発の肺がんでは生存期間延長も。がんに直接投与する方法も実施

監修●本橋新一郎 千葉大学大学院医学研究院免疫細胞医学准教授

標準治療が終わった進行・再発の肺がん患者さんでは生存期間が延びた人もおり、新たな臨床試験も始まろうとしている。

特集3 がん免疫の最新研究

免疫を無力化させる免疫抑制細胞の異常な増加を防ぐには?

免疫抑制細胞を減少させるシイタケ菌糸体の研究

監修●原田 守 島根大学医学部免疫学教授

「免疫抑制」に着目した、医薬品の開発状況、そしてシイタケ菌糸体の最新研究に迫りました。

医療

祢津加奈子の新・先端医療の現場 連載7

地球上からリンパ浮腫をなくす「リンパ管細静脈吻合術」

監修●光嶋 勲 東京大学医学部付属病院副院長 形成外科教授

微小血管とリンパ管をつなぐ微小血管手術が進歩し、大きな期待を集めている。この技術を牽引してきた光嶋勲さんは「これからはリンパ浮腫が完治する人がどんどん出てくるはず」と語る。

がんトピックス 海外編

がん専門医が語るがん千夜一夜物語 第6話

世界1の大腸がん治療

文●杉原健一 東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学分野教授

がん相談

乳がん 回答者・上野貴史(板橋中央総合病院外科医師)

骨・軟部肉腫 回答者・川井 章国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍科医長)

脳腫瘍 回答者・林 基弘(東京女子医科大学脳神経外科講師)

特別対談

人間の幸せとは何か。今、それが問われている

東日本大震災・原発事故を乗り越え、人類に貢献する日本をつくるために

鈴木 寛 文部科学副大臣

樋野 興夫 順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授

オバサンの政界体当たり対談⑧

ゲスト 髙階恵美子 自民党参議院議員

安心して家で最期を迎えられる体制づくりを!

なぜ、在宅医療は普及しないのだろうか。今回、内田さんが訪ねたのは、看護師として長年医療現場で働いてきた髙階恵美子さんだ。

私の生きる道 高杢禎彦さん 歌手・俳優

家族がいたから病気という高い壁を乗り越えることができました

術後9年――胃がんを克服した元チェッカーズの高杢禎彦さん

シリーズ がんになった著名人 最期の生き方、最期の死に方⑧

命を懸けた最後のテイクは、次世代に伝える映画の魂だった

深作欣二さん(映画監督) 享年72

力尽きるそのときまで、メガホンを持ち続けた映画界の巨匠・深作欣二さん。

がんと生きる77 佐藤千津子さん(アロマテラピーサロン経営)

オストメイトでも、自分をさらけ出して生きていきたい

免疫療法にも挑戦。2つの人工肛門を持つ小腸がんサバイバーの壮絶な闘病記

NEW 旬を味わう免疫アップレシピ:今月の旬 戻り鰹・いちじく・枝豆

患者を支えるということ⑧ 医学物理士

狙った病巣を確実に照射するために必要不可欠な存在

放射線治療に関する患者相談も

監修●小澤修一 順天堂大学医学部付属病院順天堂医院がん治療センター・医学物理士

放射線治療のポイントは、必要な量の放射線をがんの病巣に正確にあてること。この放射線治療の基本を実現するのに不可欠なのが医学物理士だ。

新・リテラシー講座⑪ 文・絵●西根英一 メディカルプロデューサー

医療に求められるコミュニケーション①

シリーズ54 届け!がん患者たちの声

「網膜芽細胞腫って何?」そう思ってくれることが第1歩

子どもの目のがん、網膜芽細胞腫の早期発見をめざす親たちの闘い

森川那智子のゆるるんヨガで“ほっ”46

B00k Review いい本に出合う 古橋悦子「聞き書き絵本」作家

美容ジャーナリスト山崎多賀子の生きる力が湧く「キレイ塾」

連載15 痛みや不安を和らげる「タクティールケア」

心身を痛みや不安から解放する施術としてスウェーデンで根づく「タクティールケア」

コラム&連載

命を食べる 季節を味わう/フォト・エッセイ 至福の時間/編集部の本棚/インターネットで探るがん情報/イベントへの誘い/読者の交差点/定期購読のご案内・編集後記

がんサポート情報センター:http://www.evidence-inc.jp/backnumber/latest.php

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子宮頸がん・子宮体がん・乳がんでリンパ節郭清をした方の後遺症としてリンパ浮腫があります

今の段階でセンチネルが受けれる病院はまだまだ数が限られています

リンパ浮腫はできればなりたくありません

でも、どんなに生検して残したとしてもリンパを取っている限りリンパ浮腫の可能性はあります

以前の記事ですが、光嶋 勲医師の治療について紹介しているものがありました

参考までに。。。

リンパ浮腫の「顕微鏡下リンパ管細静脈吻合術」むくみ軽減:

http://medical-today.seesaa.net/article/33211335.html

2011年08月31日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

がんとともに生きる

病院で見つけた冊子です

最近、こういった製薬会社がだしている小冊子をよく見ます

前は、もっと一方的なイメージがあったのが冊子の内容を読むと

より患者側の視点にたったものが多いような気がします

患者会の方が意見を出し合って出しているものもあります

今回は中外製薬が出している『がんとともに生きる』です

がんと告知をされた瞬間から、かなり早期の患者さん以外は

『がんとともに生きていく』ようになります

手術後は、間隔をつめて検査を受けないといけないし

最低でも術後5年は、通わなくてはいけません

また、ホルモン療法を受けている人などは、毎月の通院がかかせなくなります

がんは告知された瞬間から、その患者さんにとって人生の一部になるんだと思います

『がんとともに生きる』と受け入れるのはつらい作業だと思います

後遺症がある人も多いです。そういう時に「自分だけじゃないんだ」って思えること

どうすれば楽になれるんだろう?と悩んだりします

その解決方法は人によっても違うと思います

「こんな冊子読んでもかわらないわよ」っていう人もいると思います

でも、こんな冊子がでるくらい「がん患者」が多いということです

それなら、ちょっと頑張れるかな?って思える気がする私です

そして、今の医療現場って本当に変化していっているなって思います

変化についていけない病院は、難しいような気がします

『患者がかわらなければ何も変わらない』これが、うちの婦長さんの口癖でした

今、変化を起こしているのは患者自身だと思います

今回の冊子の内容はこちらです。過去の出版物もPDFで読むことができます

よかったら読んでみてください

あらゆる症状には有効な対処法があります

こまめに相談してください

聖路加国際病院 オンコロジーセンター がん看護専門看護師 大畑 美里氏

日ごろから多くの患者さん、ご家族の皆さんの相談にのり、アドバイスをしている大畑さんにがんとの付き合い方についてお話しいただきました。.

症状の変化に合わせてメニューを工夫

静岡県立静岡がんセンター 栄養室長 稲野 利美氏

治療中や退院後の食事の注意点や料理を作るときの工夫について、稲野さんにお話しいただきました。.

太極拳で体力の回復と心のリフレッシュを

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科 教授 奈良 雅之氏

手術後で体力に不安な方にもお勧めできる太極拳の入門法を奈良先生に説明していただきました。

監修:城西国際大学 福祉総合学部 准教授 大松 重宏氏

がん患者さんの経済的な負担を軽減するための、さまざまな制度についてご紹介します。

監修:聖路加国際病院 ブレストセンター長 中村 清吾氏

患者さんやご家族が抱くさまざまな疑問や不安にお応えします。

こちらのHPからダウンロードもできます

がんとともに生きる:http://chugai-pharm.info/gantomo/#vol01

最近、こういった製薬会社がだしている小冊子をよく見ます

前は、もっと一方的なイメージがあったのが冊子の内容を読むと

より患者側の視点にたったものが多いような気がします

患者会の方が意見を出し合って出しているものもあります

今回は中外製薬が出している『がんとともに生きる』です

がんと告知をされた瞬間から、かなり早期の患者さん以外は

『がんとともに生きていく』ようになります

手術後は、間隔をつめて検査を受けないといけないし

最低でも術後5年は、通わなくてはいけません

また、ホルモン療法を受けている人などは、毎月の通院がかかせなくなります

がんは告知された瞬間から、その患者さんにとって人生の一部になるんだと思います

『がんとともに生きる』と受け入れるのはつらい作業だと思います

後遺症がある人も多いです。そういう時に「自分だけじゃないんだ」って思えること

どうすれば楽になれるんだろう?と悩んだりします

その解決方法は人によっても違うと思います

「こんな冊子読んでもかわらないわよ」っていう人もいると思います

でも、こんな冊子がでるくらい「がん患者」が多いということです

それなら、ちょっと頑張れるかな?って思える気がする私です

そして、今の医療現場って本当に変化していっているなって思います

変化についていけない病院は、難しいような気がします

『患者がかわらなければ何も変わらない』これが、うちの婦長さんの口癖でした

今、変化を起こしているのは患者自身だと思います

今回の冊子の内容はこちらです。過去の出版物もPDFで読むことができます

よかったら読んでみてください

あらゆる症状には有効な対処法があります

こまめに相談してください

聖路加国際病院 オンコロジーセンター がん看護専門看護師 大畑 美里氏

日ごろから多くの患者さん、ご家族の皆さんの相談にのり、アドバイスをしている大畑さんにがんとの付き合い方についてお話しいただきました。.

症状の変化に合わせてメニューを工夫

静岡県立静岡がんセンター 栄養室長 稲野 利美氏

治療中や退院後の食事の注意点や料理を作るときの工夫について、稲野さんにお話しいただきました。.

太極拳で体力の回復と心のリフレッシュを

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科 教授 奈良 雅之氏

手術後で体力に不安な方にもお勧めできる太極拳の入門法を奈良先生に説明していただきました。

監修:城西国際大学 福祉総合学部 准教授 大松 重宏氏

がん患者さんの経済的な負担を軽減するための、さまざまな制度についてご紹介します。

監修:聖路加国際病院 ブレストセンター長 中村 清吾氏

患者さんやご家族が抱くさまざまな疑問や不安にお応えします。

こちらのHPからダウンロードもできます

がんとともに生きる:http://chugai-pharm.info/gantomo/#vol01

2011年04月07日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

インフォームドコンセントのための図説シリーズ

インフォームドコンセントのための図説シリーズ『卵巣がん』

<内容・content>

がんの中でも特に種類が多く、複雑な卵巣がんを主なものに絞って解説。“サイレントキラー”とすら呼ばれる無症状な卵巣がんの検査、治療、再発治療を一流の執筆陣がわかりやすく論述。患者さんをはじめ、卵巣がんの治療に携わる医療者にお薦めの1冊!

<目次・table of contents>

1.卵巣の構造と機能

2.卵巣腫瘍の分類

3.卵巣がんの疫学と病因

4.卵巣がんの進行期分類

5.卵巣がんの臨床症状と所見

6.卵巣がんの検査

7.上皮性卵巣がんの初回治療

8.上皮性卵巣がんの再発治療

9.上皮性卵巣がんに対する新しい薬剤

10.上皮性境界悪性腫瘍に対する治療

11.胚細胞腫瘍

12.卵巣がんの初回治療後のフォローアップ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本を本屋さんで見つけた時には、『こんなにわかりやすい本があるんだ!』とかなりの衝撃でした

ただ、この本を見つけた場所が病院の前の本屋さんだったので

普通の本屋では扱っていないのかな?って思いましたが

私の病院のHPに『インフォームドコンセントのための図説シリーズ卵巣がん』ができました

と書かれていたので一般の本屋さんでも手に入るようです

「インフォームドコンセントのための図説シリーズ」は、ざっと書き出しても下記のように

沢山のものが出版されています

私も欲しいと思いましたが、1冊5000円前後もするものを買うのはためらわれました

・骨粗鬆症

・透析療法

・腎がん

・慢性腎臓病

・悪性リンパ腫

・乳がん薬物療法

・膵がん

・糖尿病のフットケア

・糖尿病

・不妊症

・不育症・肝がん

・抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬

・大腸がん

・肺がん

・胃がん

・眼科

・白血病

・卵巣がん

・アトピー性皮膚炎

・前立腺がん

・がん性疼痛

・大腸癌―抗悪性腫瘍薬

・がん薬物療法における支持療法

・造血幹細胞移植

・膠原病〈1〉全身性エリテマトーデス

・膠原病〈2〉全身性強皮症

・膠原病〈3〉その他の膠原病

・消化器科

・喘息

・先端巨大症

・過活動膀胱

・ホルモン補充療法

・心臓ペースメーカー・植込み型除細動器

・腰部脊柱管狭窄症

・関節リウマチ 薬剤追補版

・抗悪性腫瘍薬 肺がん

この本を見て感じたのは、医師であっても説明が上手な医師もいれば下手な医師もいます

そして、忙しい診察の中で説明を忘れていることもあるような気がします

幸い、私は現在の医師に対して説明不足だなという印象を受けたことはありませんが

都内の病院に通っていたときには、何度も何度もそう感じました

少し、年齢の高い医師だったせいもあるのかもしれませんが「自分のいう事に文句があるか」的な説明でした

医師の能力は同じではないと思います

たとえ手術は上手でも説明が悪いから・・・なんて事で不安な気持ちになってしまうのはお互いにもったいないと思います

こういう本を使って医師がきちんと説明してくれるといいなって思いました

医師が自分の不得手な部分を理解して、この本を使ってくれれば患者も納得できると思います

「こんなものなくても説明できる」ではなく、患者にとってわかりやすいを優先してくれればなって思います

また、この本が相談室にあるともっといいかな。と思います

この本の内容や図を掲載する事はできませんが(資料がないので)気になった方は

医療ジャーナル社でインフォームドコンセントのための図説シリーズ と検索してみてください

そして、全てのがん種や病気にこの本ができるといいなって思います

<内容・content>

がんの中でも特に種類が多く、複雑な卵巣がんを主なものに絞って解説。“サイレントキラー”とすら呼ばれる無症状な卵巣がんの検査、治療、再発治療を一流の執筆陣がわかりやすく論述。患者さんをはじめ、卵巣がんの治療に携わる医療者にお薦めの1冊!

<目次・table of contents>

1.卵巣の構造と機能

2.卵巣腫瘍の分類

3.卵巣がんの疫学と病因

4.卵巣がんの進行期分類

5.卵巣がんの臨床症状と所見

6.卵巣がんの検査

7.上皮性卵巣がんの初回治療

8.上皮性卵巣がんの再発治療

9.上皮性卵巣がんに対する新しい薬剤

10.上皮性境界悪性腫瘍に対する治療

11.胚細胞腫瘍

12.卵巣がんの初回治療後のフォローアップ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本を本屋さんで見つけた時には、『こんなにわかりやすい本があるんだ!』とかなりの衝撃でした

ただ、この本を見つけた場所が病院の前の本屋さんだったので

普通の本屋では扱っていないのかな?って思いましたが

私の病院のHPに『インフォームドコンセントのための図説シリーズ卵巣がん』ができました

と書かれていたので一般の本屋さんでも手に入るようです

「インフォームドコンセントのための図説シリーズ」は、ざっと書き出しても下記のように

沢山のものが出版されています

私も欲しいと思いましたが、1冊5000円前後もするものを買うのはためらわれました

・骨粗鬆症

・透析療法

・腎がん

・慢性腎臓病

・悪性リンパ腫

・乳がん薬物療法

・膵がん

・糖尿病のフットケア

・糖尿病

・不妊症

・不育症・肝がん

・抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬

・大腸がん

・肺がん

・胃がん

・眼科

・白血病

・卵巣がん

・アトピー性皮膚炎

・前立腺がん

・がん性疼痛

・大腸癌―抗悪性腫瘍薬

・がん薬物療法における支持療法

・造血幹細胞移植

・膠原病〈1〉全身性エリテマトーデス

・膠原病〈2〉全身性強皮症

・膠原病〈3〉その他の膠原病

・消化器科

・喘息

・先端巨大症

・過活動膀胱

・ホルモン補充療法

・心臓ペースメーカー・植込み型除細動器

・腰部脊柱管狭窄症

・関節リウマチ 薬剤追補版

・抗悪性腫瘍薬 肺がん

この本を見て感じたのは、医師であっても説明が上手な医師もいれば下手な医師もいます

そして、忙しい診察の中で説明を忘れていることもあるような気がします

幸い、私は現在の医師に対して説明不足だなという印象を受けたことはありませんが

都内の病院に通っていたときには、何度も何度もそう感じました

少し、年齢の高い医師だったせいもあるのかもしれませんが「自分のいう事に文句があるか」的な説明でした

医師の能力は同じではないと思います

たとえ手術は上手でも説明が悪いから・・・なんて事で不安な気持ちになってしまうのはお互いにもったいないと思います

こういう本を使って医師がきちんと説明してくれるといいなって思いました

医師が自分の不得手な部分を理解して、この本を使ってくれれば患者も納得できると思います

「こんなものなくても説明できる」ではなく、患者にとってわかりやすいを優先してくれればなって思います

また、この本が相談室にあるともっといいかな。と思います

この本の内容や図を掲載する事はできませんが(資料がないので)気になった方は

医療ジャーナル社でインフォームドコンセントのための図説シリーズ と検索してみてください

そして、全てのがん種や病気にこの本ができるといいなって思います

2011年03月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

玉川温泉の整体師

奇跡の湯 玉川温泉の整体師

小川哲夫著

テレビで秋田県の玉川温泉に通う末期がんの患者さんを紹介していました

どんな時でも希望を持っていたい。そんな患者の姿でした

放送の中で、ある患者さんが「本当に生きたいと思う人間じゃないとここまで来ない」と言われていました

そして自炊部(自分で料理をしながら湯治をする人)で長期滞在をしている方などを

紹介していました

私も玉川温泉に行きました

私は1日だけでしたが、亡くなった友人の母(肝臓がん)と一緒に友達に連れて行ってもらいました

その時に、隣にいた夫婦のかた(旦那さんが足が悪くよく来ると言われていました)が

とてもよくしてくれました

私は手術後の放射線治療中で、山を登るのが大変で着いた時には、お腹が痛くて腹を押さえながら

登っていたので、その姿を見た他の方が心配して、場所を譲ってくれました

誰も行った事がなかったし、何を持っていけばいいのかもわからずに

かなりの軽装備だったものだから、色んな方が毛布やらゴザやらを貸してくれて

最後は場所まで譲ってくれました

本当にありがたかったです

そして話をしていくうちに、その方のお姉さんが乳がんで連れてきてあげたいけど

遠くだから・・・と話してくれました

そして、色んな事を教えてくれました

玉川温泉が、本当にがんに効くかはわかりません

私に玉川温泉を教えてくれた患者さんは「私は、玉川温泉に行ったけど再発しちゃったから」と

言われていました

でも、私が思ったのは玉川温泉のよさはきっと、あの場所に来ている人が

「生きよう」と願ってきているという事なのかもしれないと思いました

そういう気持ちで湯治をしている患者同士だからこそ、相手のつらさがわかるんだと思います

「こんな辺鄙な場所なのに・・・」って思うような場所でした

でも、こんなに辺鄙な場所に沢山の人が来ているという事がすごいって思いました

人は自分のために生きているのではないんだって思いました

誰かのために。って思えるからこそ、色んな場所でがんばっているんだと思います

たとえ末期がんです。っていわれたとしてもです

「家族のために1日でも長く生きていたい」そう私に言って亡くなった患者さんを思い出しました

玉川温泉の整体師さん。

会ってみたかったな~って帰ってきてから、この本を読んで思いました

この整体師さんも同じ患者さんに、ずっと会えるわけではないと思います

そして、たった1度しか会えない人も多いのかも知れません

「来年も来るわ」といって、その約束が果たされるかどうかわからない現実。

でも、それでもあの場所で患者さんを支えてくれる人がいるんだって思うと

また行ってみたいな。って思いました

小川哲夫著

テレビで秋田県の玉川温泉に通う末期がんの患者さんを紹介していました

どんな時でも希望を持っていたい。そんな患者の姿でした

放送の中で、ある患者さんが「本当に生きたいと思う人間じゃないとここまで来ない」と言われていました

そして自炊部(自分で料理をしながら湯治をする人)で長期滞在をしている方などを

紹介していました

私も玉川温泉に行きました

私は1日だけでしたが、亡くなった友人の母(肝臓がん)と一緒に友達に連れて行ってもらいました

その時に、隣にいた夫婦のかた(旦那さんが足が悪くよく来ると言われていました)が

とてもよくしてくれました

私は手術後の放射線治療中で、山を登るのが大変で着いた時には、お腹が痛くて腹を押さえながら

登っていたので、その姿を見た他の方が心配して、場所を譲ってくれました

誰も行った事がなかったし、何を持っていけばいいのかもわからずに

かなりの軽装備だったものだから、色んな方が毛布やらゴザやらを貸してくれて

最後は場所まで譲ってくれました

本当にありがたかったです

そして話をしていくうちに、その方のお姉さんが乳がんで連れてきてあげたいけど

遠くだから・・・と話してくれました

そして、色んな事を教えてくれました

玉川温泉が、本当にがんに効くかはわかりません

私に玉川温泉を教えてくれた患者さんは「私は、玉川温泉に行ったけど再発しちゃったから」と

言われていました

でも、私が思ったのは玉川温泉のよさはきっと、あの場所に来ている人が

「生きよう」と願ってきているという事なのかもしれないと思いました

そういう気持ちで湯治をしている患者同士だからこそ、相手のつらさがわかるんだと思います

「こんな辺鄙な場所なのに・・・」って思うような場所でした

でも、こんなに辺鄙な場所に沢山の人が来ているという事がすごいって思いました

人は自分のために生きているのではないんだって思いました

誰かのために。って思えるからこそ、色んな場所でがんばっているんだと思います

たとえ末期がんです。っていわれたとしてもです

「家族のために1日でも長く生きていたい」そう私に言って亡くなった患者さんを思い出しました

玉川温泉の整体師さん。

会ってみたかったな~って帰ってきてから、この本を読んで思いました

この整体師さんも同じ患者さんに、ずっと会えるわけではないと思います

そして、たった1度しか会えない人も多いのかも知れません

「来年も来るわ」といって、その約束が果たされるかどうかわからない現実。

でも、それでもあの場所で患者さんを支えてくれる人がいるんだって思うと

また行ってみたいな。って思いました

2011年02月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(7) │読んだ本・・・がん

がんの最後は痛くない

がんの最後は痛くない

大岩 孝司・著

800人を看取ってきた在宅ホスピス医の証言

痛みで七転八倒というがんの終末像は大誤解。

患者の半数は痛みが出ず、痛む半数も薬で和らげられる。

苦痛なき大往生は可能なのだ

初版発行日:2010年08月30日

内容紹介

がんの最後は痛みで七転八倒する、と思っている人が医者を含めて沢山いるが、それは誤解だと在宅緩和ケア医の著者は言う。9年間で約800人のがん患者を看取ってきた経験からすると、患者の半数は痛みが出ず、痛みの出る半数も麻薬で充分緩和できるからだ。だが、現実には七転八倒する患者がそこかしこにいる。本来そうした痛みは起こらないはずなのに何故? 著者はこの問いへの答を探る中、現在のがん治療のあり方に大きな疑問を突きつける。

「がんの最後は痛くない」これは、どういう事なのかな?って読んでみました

実際に去年、友人の親が、がんで亡くなった時の話を聞いたら

「痛そうではなかった」と言われていました

私たちは、ドラマのせいなのか昔の話とかで「痛い、痛い」って体にチューブをつけられている

イメージが強すぎるのかもしれないですね

スキルス性の胃がんが見つかった友人のお父さんは、なんの治療をする事なく

亡くなるぎりぎりまで自宅で過ごしたそうです

そして、最後は緩和ケアで看取ってもらったそうです

でも、痛い痛いとは言っていなかった。って言っていました

年齢の事もあったし、スキルスという事もあって治療をしない。と言われた時は

「なんで」と思ったと言ってくれました

でも、実際には苦しむ事もなく最後まで自宅で孫と一緒に過ごせたから、

それでよかったと思っているって教えてくれました

この本の中で、すごく不思議だったのは、こちらの在宅緩和ケアを受けている方の半数の方が

終末期のモルヒネを受けていないという事でした

日本は海外に比べてモルヒネの使用量が少ないと問題視されています

もっと早い段階でモルヒネを使えるようにと、2006年のがん基本対策法で決められたそうです

モルヒネ=がんの痛みを取る。そして、それが緩和ケアの主流というイメージがありましたが

そうではないんだって驚きました(もちろん痛みのある方にはモルヒネを使います)

そして、この本の中で何度も書かれていましたが「痛み」は、がんによるものではなく

ほとんどが患者が不安や不満によって生み出していくもの。だそうです

また、謝った知識を持った家族によって助長されていくようです

私も入院中に言われましたが、回診の時に医師や看護師の方かたに「痛くないですか?」と聞かれる

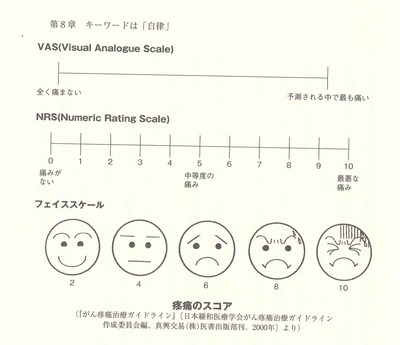

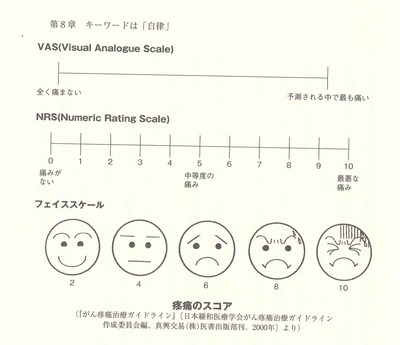

そして、毎日の検温表にはフェイススケールというのもがあります

こちらは基準のフェイススケールです

痛みを上手に表現できない場合は、これを指差して伝えます

これは、とてもよく出来たものだと思います

ただ、これを見てもわかるように「痛い」から、こういうものがあるんだって思ってしまう

また、患者さんが「私、どこか痛くないかしら?」って探してしまう

そして「痛み」を作り出してしまう。という事があるそうです

こちらは、私が入院中に使用していた検温表です

検温以外に、食事やトイレの回数を書いています

在宅緩和ケアでは「いつ」「なぜ」その痛みが出てきたかを考えていくそうです

がんとは関係のない痛み(椎間板ヘルニア)だったりもするし、本当にがんかもしれない

または、患者さんが不安の中で生み出したものかも知れない

ただ、患者さんが痛いという時は、やはり本当に痛みがあるのだから、それをどういう方法で

取り除いていくかを考えていく

それが、疼痛治療になる。という事でした

痛みがある事で眠れない。眠れないからイライラする。でも、誰にもわかってもらえない

そういう痛みは、患者にとって痛みだけでなく家族にも医師にも看護師にも不信感が

芽生えていくような気がします

そういう事がないように、きちんとした判断をしてもらいたいと思います

患者にとって、死を受け入れること、そして、自分の状態を受け入れることは大変だと思います

でも、時間をかけて受け入れるかもしれないし、家族が考えているよりも早く受け入れてくれるかも

しれません。それはその場になってみないとわかりませんが、それにも信頼関係が必要な気がします

ただ、在宅緩和ケアという事は「治療をしない」という事です

それを告げられた時の、患者の気持ちはどういうものなんだろうって思います

私の知り合いの方が、乳がんで奥さんを亡くしました

医師には「治るから」と言ってくださいとお願いしていたのに、たまたまかわりに来た医師に

「治らないから」と言われて、その2日後に亡くなりました

末期がんである事を考えれば、いつ亡くなってもおかしくはなかったかも知れません

でも、その方は「あの時、医師が治らないなんて言わなければ、妻はもっと生きていたはず」と言われていました

1日でも長く生きて欲しいというのは、家族の気持ちだと思います

そして、どんな時であっても希望をもっていたいのが患者だと思います

自分が看取る立場になるのか、もしくは自分を看取ってもらうのかは誰にもわかりません

この本で書かれていた事で、印象的だったのは、

全ての人がそうかはわかりませんが、ほとんどの方は、いきなり容態が急変する事はなく

医師にはこの先、患者さんがどういった状態になっていくかの予測がつくそうです

それを介護されている家族の方に伝えてあげる事で、体調に変化があっても慌てることなく

対応する事ができるそうです

私は、これを読む前は「容態が急変したら、家族はどうすればいいの?」って思っていましたが

そんなに神経質に考えなくてもいいのかも知れないと感じました

そして、病院はどんなに長く居ても患者の家ではありません

病院は医師のものであり、医療従事者のものです

患者にとって一番安心できるのは、やはり家だと思います

家に医師が来てくれるというのは、医師はあくまでお客さんで、患者が家長です

そういう関係で話をしてみると、また違ったものが見えてくるのではないでしょうか?

死は、いつかはみんなが通る道です(致死率100%です)

もちろん、事故で亡くなる方もいますが。。。

がんは、今や、なんていっても3人に1人です

昨年、友達2人が次々とがんで親を看取りました

その友人に聞くと、「がんでよかった」と言われました

反対に、何年か前に看取った方、または看取るまでに時間がなかった方などは

「ああしてあげればよかった」「がんは嫌」と言われる方が多いです

それほど、今の医療現場が変化して行っているのかもしれません

最後の瞬間を迎えた時に、患者さんも家族の方も「がんでよかった」と言えるような

病院や在宅介護のシステムが出来てくれるといいですね

そして、この本はぜひとも医療関係者に読んでもらいたいと思います

また、現在、在宅緩和ケアを考えている方や、実際にされている方の家族にも読んでもらいたいです

大岩 孝司・著

800人を看取ってきた在宅ホスピス医の証言

痛みで七転八倒というがんの終末像は大誤解。

患者の半数は痛みが出ず、痛む半数も薬で和らげられる。

苦痛なき大往生は可能なのだ

初版発行日:2010年08月30日

内容紹介

がんの最後は痛みで七転八倒する、と思っている人が医者を含めて沢山いるが、それは誤解だと在宅緩和ケア医の著者は言う。9年間で約800人のがん患者を看取ってきた経験からすると、患者の半数は痛みが出ず、痛みの出る半数も麻薬で充分緩和できるからだ。だが、現実には七転八倒する患者がそこかしこにいる。本来そうした痛みは起こらないはずなのに何故? 著者はこの問いへの答を探る中、現在のがん治療のあり方に大きな疑問を突きつける。

「がんの最後は痛くない」これは、どういう事なのかな?って読んでみました

実際に去年、友人の親が、がんで亡くなった時の話を聞いたら

「痛そうではなかった」と言われていました

私たちは、ドラマのせいなのか昔の話とかで「痛い、痛い」って体にチューブをつけられている

イメージが強すぎるのかもしれないですね

スキルス性の胃がんが見つかった友人のお父さんは、なんの治療をする事なく

亡くなるぎりぎりまで自宅で過ごしたそうです

そして、最後は緩和ケアで看取ってもらったそうです

でも、痛い痛いとは言っていなかった。って言っていました

年齢の事もあったし、スキルスという事もあって治療をしない。と言われた時は

「なんで」と思ったと言ってくれました

でも、実際には苦しむ事もなく最後まで自宅で孫と一緒に過ごせたから、

それでよかったと思っているって教えてくれました

この本の中で、すごく不思議だったのは、こちらの在宅緩和ケアを受けている方の半数の方が

終末期のモルヒネを受けていないという事でした

日本は海外に比べてモルヒネの使用量が少ないと問題視されています

もっと早い段階でモルヒネを使えるようにと、2006年のがん基本対策法で決められたそうです

モルヒネ=がんの痛みを取る。そして、それが緩和ケアの主流というイメージがありましたが

そうではないんだって驚きました(もちろん痛みのある方にはモルヒネを使います)

そして、この本の中で何度も書かれていましたが「痛み」は、がんによるものではなく

ほとんどが患者が不安や不満によって生み出していくもの。だそうです

また、謝った知識を持った家族によって助長されていくようです

私も入院中に言われましたが、回診の時に医師や看護師の方かたに「痛くないですか?」と聞かれる

そして、毎日の検温表にはフェイススケールというのもがあります

こちらは基準のフェイススケールです

痛みを上手に表現できない場合は、これを指差して伝えます

これは、とてもよく出来たものだと思います

ただ、これを見てもわかるように「痛い」から、こういうものがあるんだって思ってしまう

また、患者さんが「私、どこか痛くないかしら?」って探してしまう

そして「痛み」を作り出してしまう。という事があるそうです

こちらは、私が入院中に使用していた検温表です

検温以外に、食事やトイレの回数を書いています

在宅緩和ケアでは「いつ」「なぜ」その痛みが出てきたかを考えていくそうです

がんとは関係のない痛み(椎間板ヘルニア)だったりもするし、本当にがんかもしれない

または、患者さんが不安の中で生み出したものかも知れない

ただ、患者さんが痛いという時は、やはり本当に痛みがあるのだから、それをどういう方法で

取り除いていくかを考えていく

それが、疼痛治療になる。という事でした

痛みがある事で眠れない。眠れないからイライラする。でも、誰にもわかってもらえない

そういう痛みは、患者にとって痛みだけでなく家族にも医師にも看護師にも不信感が

芽生えていくような気がします

そういう事がないように、きちんとした判断をしてもらいたいと思います

患者にとって、死を受け入れること、そして、自分の状態を受け入れることは大変だと思います

でも、時間をかけて受け入れるかもしれないし、家族が考えているよりも早く受け入れてくれるかも

しれません。それはその場になってみないとわかりませんが、それにも信頼関係が必要な気がします

ただ、在宅緩和ケアという事は「治療をしない」という事です

それを告げられた時の、患者の気持ちはどういうものなんだろうって思います

私の知り合いの方が、乳がんで奥さんを亡くしました

医師には「治るから」と言ってくださいとお願いしていたのに、たまたまかわりに来た医師に

「治らないから」と言われて、その2日後に亡くなりました

末期がんである事を考えれば、いつ亡くなってもおかしくはなかったかも知れません

でも、その方は「あの時、医師が治らないなんて言わなければ、妻はもっと生きていたはず」と言われていました

1日でも長く生きて欲しいというのは、家族の気持ちだと思います

そして、どんな時であっても希望をもっていたいのが患者だと思います

自分が看取る立場になるのか、もしくは自分を看取ってもらうのかは誰にもわかりません

この本で書かれていた事で、印象的だったのは、

全ての人がそうかはわかりませんが、ほとんどの方は、いきなり容態が急変する事はなく

医師にはこの先、患者さんがどういった状態になっていくかの予測がつくそうです

それを介護されている家族の方に伝えてあげる事で、体調に変化があっても慌てることなく

対応する事ができるそうです

私は、これを読む前は「容態が急変したら、家族はどうすればいいの?」って思っていましたが

そんなに神経質に考えなくてもいいのかも知れないと感じました

そして、病院はどんなに長く居ても患者の家ではありません

病院は医師のものであり、医療従事者のものです

患者にとって一番安心できるのは、やはり家だと思います

家に医師が来てくれるというのは、医師はあくまでお客さんで、患者が家長です

そういう関係で話をしてみると、また違ったものが見えてくるのではないでしょうか?

死は、いつかはみんなが通る道です(致死率100%です)

もちろん、事故で亡くなる方もいますが。。。

がんは、今や、なんていっても3人に1人です

昨年、友達2人が次々とがんで親を看取りました

その友人に聞くと、「がんでよかった」と言われました

反対に、何年か前に看取った方、または看取るまでに時間がなかった方などは

「ああしてあげればよかった」「がんは嫌」と言われる方が多いです

それほど、今の医療現場が変化して行っているのかもしれません

最後の瞬間を迎えた時に、患者さんも家族の方も「がんでよかった」と言えるような

病院や在宅介護のシステムが出来てくれるといいですね

そして、この本はぜひとも医療関係者に読んでもらいたいと思います

また、現在、在宅緩和ケアを考えている方や、実際にされている方の家族にも読んでもらいたいです

2011年01月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(6) │読んだ本・・・がん

「病院の言葉」を分かりやすくする提案

「病院の言葉」を分かりやすくする提案という本があります

医師が使う言葉が患者に伝わりにくい原因は、どこにあるのでしょうか。

医療現場で医師が患者に説明を行うとき、次の3つのような特徴があります。

1.言葉や内容の専門性が極めて高い。

2.説明を受ける対象が、すべての人である

(年齢や性別、職業にかかわらず、医療に無関係な人はいない)。

3.説明を受ける側が身体的・精神的に弱った状態である。

このような特徴があるにもかかわらず、これまで医療の現場では、

「専門家が専門外の人に伝えることの難しさ」が十分認識されていなかったように思います。

伝わっていないという現実が、意識されずにきてしまっていたのです。

そこで、今回の提言では、患者に言葉が伝わらない原因を3つに分類し、

その原因ごとに、言葉を分かりやすくする工夫について考えました。その原因とは、

1.言葉そのものを知らない

2.言葉は知っていても、理解が不十分

3.心理的負担が理解を阻んでいる

の3つです。選定した言葉57語を、これらに分類して解説しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一口に「がん」と言っても「がん」だったり「癌」だったり

「悪性腫瘍」だったりします

また、がんで亡くなった場合は死亡原因は「悪性新生物」になります

これって一体何?って思います

まるで「地球外生物」が原因で亡くなったみたいやん!って思った

たとえば、このHPで「悪性腫瘍」の中で「がん」と「肉腫」について書いています

29.悪性腫瘍(あくせいしゅよう)

「腫瘍(しゅよう)のうち,大きくなってまわりに広がったり,違う臓器に移ったりして,

命に危険が及ぶ可能性のあるもののことです。

皮膚や粘膜からできるものを『がん』,骨や筋肉,神経からできるものを『肉腫(にくしゅ)』と言います」

以前、書きましたが私が入院している時に「肉腫」の方がいました

その方は抗がん剤治療を受けていましたが「私、がんじゃないのに抗がん剤治療をしてるの」と

言われて「なんでかな?」って聞かれました

先生に、あなたは「がん」じゃありません「肉腫です」と言われたから。って言われてました

恐ろしい・・・って思いました

自分が「がん」ではないと思いながらも医師から言われたから受けている。という事があるんだって思いました

また医師から「悪性腫瘍」と言われたけれど「がん」と言われていないから「がんではない」と

言った人もいました

確かに「悪性腫瘍」って言われると、

なんとなく「がん>悪性腫瘍」って気持ちになるかもしれないけれど・・・

その患者さんは退院する時に「私はがんじゃなかったの」と言って退院されていきました

でも、その前に医師から「手術の結果によっては抗がん剤治療があります」と説明されていました

あまりにもつらい体験をしたから受け入れられないのかな?とも思ったけれど

同室の人と「なんて言ってあげればいいのか・・・」と言ってました

「がんだよ」といっても「私は違う」って言うのだからどうしようもできません

まして私たちは医師ではないし、複雑でした

年齢が高い人がそうなのかな?と思ったりしたけれど、そうでない場合もありました

それは個人差があるものなのかもしれません

これからの医師(医療現場)は、できるだけ分かりやすい言葉を使うというのが必要なのかもしれません

私たち患者はほとんどの人は「専門家」ではありません

ましてや「がん」と告知されて頭が一杯になっている時に複雑な医学用語で話をされても

病気を受け入れるのも大変なのに・・・って思います

これは本だけではなくネットでも見れるのもいいですね

ぜひ、がん以外の病気でも活用してください

「病院の言葉」を分かりやすくする提案HP:http://www.ninjal.ac.jp/byoin/

勁草書房:http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25007.html

医師が使う言葉が患者に伝わりにくい原因は、どこにあるのでしょうか。

医療現場で医師が患者に説明を行うとき、次の3つのような特徴があります。

1.言葉や内容の専門性が極めて高い。

2.説明を受ける対象が、すべての人である

(年齢や性別、職業にかかわらず、医療に無関係な人はいない)。

3.説明を受ける側が身体的・精神的に弱った状態である。

このような特徴があるにもかかわらず、これまで医療の現場では、

「専門家が専門外の人に伝えることの難しさ」が十分認識されていなかったように思います。

伝わっていないという現実が、意識されずにきてしまっていたのです。

そこで、今回の提言では、患者に言葉が伝わらない原因を3つに分類し、

その原因ごとに、言葉を分かりやすくする工夫について考えました。その原因とは、

1.言葉そのものを知らない

2.言葉は知っていても、理解が不十分

3.心理的負担が理解を阻んでいる

の3つです。選定した言葉57語を、これらに分類して解説しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一口に「がん」と言っても「がん」だったり「癌」だったり

「悪性腫瘍」だったりします

また、がんで亡くなった場合は死亡原因は「悪性新生物」になります

これって一体何?って思います

まるで「地球外生物」が原因で亡くなったみたいやん!って思った

たとえば、このHPで「悪性腫瘍」の中で「がん」と「肉腫」について書いています

29.悪性腫瘍(あくせいしゅよう)

「腫瘍(しゅよう)のうち,大きくなってまわりに広がったり,違う臓器に移ったりして,

命に危険が及ぶ可能性のあるもののことです。

皮膚や粘膜からできるものを『がん』,骨や筋肉,神経からできるものを『肉腫(にくしゅ)』と言います」

以前、書きましたが私が入院している時に「肉腫」の方がいました

その方は抗がん剤治療を受けていましたが「私、がんじゃないのに抗がん剤治療をしてるの」と

言われて「なんでかな?」って聞かれました

先生に、あなたは「がん」じゃありません「肉腫です」と言われたから。って言われてました

恐ろしい・・・って思いました

自分が「がん」ではないと思いながらも医師から言われたから受けている。という事があるんだって思いました

また医師から「悪性腫瘍」と言われたけれど「がん」と言われていないから「がんではない」と

言った人もいました

確かに「悪性腫瘍」って言われると、

なんとなく「がん>悪性腫瘍」って気持ちになるかもしれないけれど・・・

その患者さんは退院する時に「私はがんじゃなかったの」と言って退院されていきました

でも、その前に医師から「手術の結果によっては抗がん剤治療があります」と説明されていました

あまりにもつらい体験をしたから受け入れられないのかな?とも思ったけれど

同室の人と「なんて言ってあげればいいのか・・・」と言ってました

「がんだよ」といっても「私は違う」って言うのだからどうしようもできません

まして私たちは医師ではないし、複雑でした

年齢が高い人がそうなのかな?と思ったりしたけれど、そうでない場合もありました

それは個人差があるものなのかもしれません

これからの医師(医療現場)は、できるだけ分かりやすい言葉を使うというのが必要なのかもしれません

私たち患者はほとんどの人は「専門家」ではありません

ましてや「がん」と告知されて頭が一杯になっている時に複雑な医学用語で話をされても

病気を受け入れるのも大変なのに・・・って思います

これは本だけではなくネットでも見れるのもいいですね

ぜひ、がん以外の病気でも活用してください

「病院の言葉」を分かりやすくする提案HP:http://www.ninjal.ac.jp/byoin/

勁草書房:http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25007.html

2011年01月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

がん患者学Ⅰ

長期生存患者たちに学ぶ「がん患者学Ⅰ」柳原和子著

この本は「がん患者のバイブル」と呼ばれています

この本の初版は2004年です

6年以上前に書かれているので、今の医療現場とは違うと思いますが、

この本を読んで感じた事はたとえどんな病気であれ自分自身が納得して治療を受ける事が

いかに大切かという事だと思いました

その中でもとりわけ「がん」って、特殊なのかもしれないなって思います

当時は「告知」もままらななかったと思います

そして治療方法を自分で選択する自由も今ほどあったとは思えません

でも、そんな中でも患者が選んでいるという事でした

ただ、この本の中には現在でも疑問視・否定されている治療方法やワクチンも書かれています

書かれてある治療方法をそのまま受け入れるのではなく、現在、病院にかかっているのであれば

医師や看護師の方に確認してください

この本は「がん患者のバイブル」と呼ばれています

この本の初版は2004年です

6年以上前に書かれているので、今の医療現場とは違うと思いますが、

この本を読んで感じた事はたとえどんな病気であれ自分自身が納得して治療を受ける事が

いかに大切かという事だと思いました

その中でもとりわけ「がん」って、特殊なのかもしれないなって思います

当時は「告知」もままらななかったと思います

そして治療方法を自分で選択する自由も今ほどあったとは思えません

でも、そんな中でも患者が選んでいるという事でした

ただ、この本の中には現在でも疑問視・否定されている治療方法やワクチンも書かれています

書かれてある治療方法をそのまま受け入れるのではなく、現在、病院にかかっているのであれば

医師や看護師の方に確認してください

2011年01月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

ミラクルガール~大塚弓子著~

先日、NHKで「がんの痛みをとるために」というのを見ました

それは、リンパ浮腫マッサージをされている看護師さんの話でした

大塚弓子さんで「ミラクルガール」~医療系セラピストという本も出されています

私はこの本を以前、宮城県石巻の病院に入院されていたという方から頂きました

17歳で甲状腺がんを告知されて、手術後リンパ浮腫になってしまったけれど

その時には医療現場においてさえ、リンパ浮腫という後遺症すら理解されていない時代でした

その中で、自分でやっていたマッサージですら看護婦さんに「何やってるの」と言われてたそうです

そんな中、鍼灸師の学校を受験しながら(5回受けたそうです)がんの再発などを乗り越えて

現在は、石巻の病院や秋田の病院を行き来しながら患者さんを診ているそうです

今でこそリンパ浮腫は立派な後遺症です

でも、以前はどんなに足や手が「象」のようになってしまっても、それを後遺症とみとめてくれない

そして治療方法すら確立されていませんでした

そんな中、彼女の言葉やマッサージでやっと救われたという人が沢山いたそうです

17歳という年齢で、がん告知。そして再発。

自分自身が背負っているものの大きさも大変な中で人を救いたいという気持ちがすごいなって思いました

どんな困難にも負けずに立ち向かっていた彼女は、本当に「ミラクルガール」です

私はこの本を病院の看護師さんに渡しました

みんなで読んだら、婦人科の入院棟にある図書室に置いてくれるそうです

どんな人であっても誰かの役に立ちたいと感じているんだと思います

でも、全ての人ができるわけではないと思います

選ばれた人。というか自分で勝ち得た人がなるのかな・・・なんて思いました

http://akita.keizai.biz/column/12/

月曜日に病院に行って帰ってきてから、今週はほとんどどこにも行けませんでした

リンパ浮腫が痛いのと、その痛みと一緒に腹痛・下痢がありました

なんていうのかな・・・少しがんばると、その分を取り戻すのに今までの倍以上の期間が必要になってきました

体力とは違うものです

リンパ浮腫の痛みや腹痛・下痢といった後遺症は残念ながらいつまで続くのかはわかりません

色んな人に「いつになったら元気になるの?」「なぜ、下痢するの?」と聞かれます

でも、一番知りたいのは私自身なのかもしれません

いつまで続くかわからないのは、精神的にも苦痛を伴います

ちょっと気がめいっている私でした。。。

それは、リンパ浮腫マッサージをされている看護師さんの話でした

大塚弓子さんで「ミラクルガール」~医療系セラピストという本も出されています

私はこの本を以前、宮城県石巻の病院に入院されていたという方から頂きました

17歳で甲状腺がんを告知されて、手術後リンパ浮腫になってしまったけれど

その時には医療現場においてさえ、リンパ浮腫という後遺症すら理解されていない時代でした

その中で、自分でやっていたマッサージですら看護婦さんに「何やってるの」と言われてたそうです

そんな中、鍼灸師の学校を受験しながら(5回受けたそうです)がんの再発などを乗り越えて

現在は、石巻の病院や秋田の病院を行き来しながら患者さんを診ているそうです

今でこそリンパ浮腫は立派な後遺症です

でも、以前はどんなに足や手が「象」のようになってしまっても、それを後遺症とみとめてくれない

そして治療方法すら確立されていませんでした

そんな中、彼女の言葉やマッサージでやっと救われたという人が沢山いたそうです

17歳という年齢で、がん告知。そして再発。

自分自身が背負っているものの大きさも大変な中で人を救いたいという気持ちがすごいなって思いました

どんな困難にも負けずに立ち向かっていた彼女は、本当に「ミラクルガール」です

私はこの本を病院の看護師さんに渡しました

みんなで読んだら、婦人科の入院棟にある図書室に置いてくれるそうです

どんな人であっても誰かの役に立ちたいと感じているんだと思います

でも、全ての人ができるわけではないと思います

選ばれた人。というか自分で勝ち得た人がなるのかな・・・なんて思いました

http://akita.keizai.biz/column/12/

月曜日に病院に行って帰ってきてから、今週はほとんどどこにも行けませんでした

リンパ浮腫が痛いのと、その痛みと一緒に腹痛・下痢がありました

なんていうのかな・・・少しがんばると、その分を取り戻すのに今までの倍以上の期間が必要になってきました

体力とは違うものです

リンパ浮腫の痛みや腹痛・下痢といった後遺症は残念ながらいつまで続くのかはわかりません

色んな人に「いつになったら元気になるの?」「なぜ、下痢するの?」と聞かれます

でも、一番知りたいのは私自身なのかもしれません

いつまで続くかわからないのは、精神的にも苦痛を伴います

ちょっと気がめいっている私でした。。。

2010年12月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

緩和ケアを知っていますか?

『緩和ケアを知っていますか?』と言われて知っている人はどれくらいいますか?

私は、自分ががん患者になるまで「緩和ケア」というものは知りませんでした

そして、ホスピスと言われても、ずっとずっと先の事だと思っていましたが

実際に自分が病気になると「もしも」と思って調べてみました

その後、病院で「緩和ケアを知っていますか~がんとつらくなく向き合っていくために~」と

いう小冊子を見つけました

「あの病院に入ったら死んでしまうのよね」と言われている病院がありました

よくよく調べてみたら、その病院には「ホスピスケア」「緩和ケア」がありました

でも、その時に思ったのは、今の病院はほとんどが死ぬためにあるとも言えると思います

ほとんどの人は、自宅ではなく病院で最期を迎えています

がん拠点病院や大学病院のように手術で救える患者や治療できる患者を積極的に受け入れしている

病院は別ですが、ほとんどの方はそれ以外の病院で亡くなっているのではないでしょうか?

それならやはり「病院は生きて帰れる場所」だけではなく「死にに行く場所」だとも言えます

私の友人のお母さんが医師から緩和ケアを進められた時に進められた病院の医師から

「緩和ケアなので積極的治療は行いません」「余命6ヶ月以内でないと入れません」

「患者本人に、その事をきちんと伝えてください」と言われました

これは今年の1月の話です。今でも医療現場の実態はこうなんだと思います

ただ、今では緩和ケアは手術後の痛みを取るなどでも積極的に介入していくようです

そして、余命半年というのも排除されているはずです

ずっとずっと先のもの。ではなく緩和ケアというものがあると知っていて欲しいと思います

今では在宅看護の方も緩和ケアを受けれたりするそうです

知らないよりは知っているほうが選択肢が増えると思ってください

緩和ケアを知ってもらうために「オレンジバルーンプロジェクト」というものがあります

がんになると、さまざまな苦痛(痛み、吐き気、倦怠感、食欲不振、腹部のはりなど)が出現しますが、

多くの患者さんは症状を我慢して、がんの治療だけを行おうとします。

患者さんは、「痛みのことで医師を煩わせて治療が遅れるようなことがあってはならない」とか

「痛みを取ってもがんが良くなるわけではないから、我慢できるなら我慢しよう」と考える傾向があります。

これまで、医師たちも治療に専念するあまり、痛みを緩和することに目が向いていなかったので、

日本では「緩和ケア(痛みなどの苦痛を緩和するための医療とケア)」の普及が外国に比べて遅れてしまいました。

緩和ケアは、がんの治療を阻害するどころか、むしろ、より快適な状態で治療を受けることができるので、

実は生存期間も長くなるということをご存じでしょうか。

また、医療用麻薬はいろいろな工夫がされており、慢性的な痛みをもった患者さんでは特殊な脳内物質の

働きがあって、中毒にはならないことがわかっています。

安心して国民の皆さんに緩和ケアを受けていただくために、私たちは、オレンジの風船を目印にして、

緩和ケアの正しい知識を広める「オレンジバルーンプロジェクト」を立ち上げることにしました。

緩和ケアネット:http://www.kanwacare.net/

私は、自分ががん患者になるまで「緩和ケア」というものは知りませんでした

そして、ホスピスと言われても、ずっとずっと先の事だと思っていましたが

実際に自分が病気になると「もしも」と思って調べてみました

その後、病院で「緩和ケアを知っていますか~がんとつらくなく向き合っていくために~」と

いう小冊子を見つけました

「あの病院に入ったら死んでしまうのよね」と言われている病院がありました

よくよく調べてみたら、その病院には「ホスピスケア」「緩和ケア」がありました

でも、その時に思ったのは、今の病院はほとんどが死ぬためにあるとも言えると思います

ほとんどの人は、自宅ではなく病院で最期を迎えています

がん拠点病院や大学病院のように手術で救える患者や治療できる患者を積極的に受け入れしている

病院は別ですが、ほとんどの方はそれ以外の病院で亡くなっているのではないでしょうか?

それならやはり「病院は生きて帰れる場所」だけではなく「死にに行く場所」だとも言えます

私の友人のお母さんが医師から緩和ケアを進められた時に進められた病院の医師から

「緩和ケアなので積極的治療は行いません」「余命6ヶ月以内でないと入れません」

「患者本人に、その事をきちんと伝えてください」と言われました

これは今年の1月の話です。今でも医療現場の実態はこうなんだと思います

ただ、今では緩和ケアは手術後の痛みを取るなどでも積極的に介入していくようです

そして、余命半年というのも排除されているはずです

ずっとずっと先のもの。ではなく緩和ケアというものがあると知っていて欲しいと思います

今では在宅看護の方も緩和ケアを受けれたりするそうです

知らないよりは知っているほうが選択肢が増えると思ってください

緩和ケアを知ってもらうために「オレンジバルーンプロジェクト」というものがあります

がんになると、さまざまな苦痛(痛み、吐き気、倦怠感、食欲不振、腹部のはりなど)が出現しますが、

多くの患者さんは症状を我慢して、がんの治療だけを行おうとします。

患者さんは、「痛みのことで医師を煩わせて治療が遅れるようなことがあってはならない」とか

「痛みを取ってもがんが良くなるわけではないから、我慢できるなら我慢しよう」と考える傾向があります。

これまで、医師たちも治療に専念するあまり、痛みを緩和することに目が向いていなかったので、

日本では「緩和ケア(痛みなどの苦痛を緩和するための医療とケア)」の普及が外国に比べて遅れてしまいました。

緩和ケアは、がんの治療を阻害するどころか、むしろ、より快適な状態で治療を受けることができるので、

実は生存期間も長くなるということをご存じでしょうか。

また、医療用麻薬はいろいろな工夫がされており、慢性的な痛みをもった患者さんでは特殊な脳内物質の

働きがあって、中毒にはならないことがわかっています。

安心して国民の皆さんに緩和ケアを受けていただくために、私たちは、オレンジの風船を目印にして、

緩和ケアの正しい知識を広める「オレンジバルーンプロジェクト」を立ち上げることにしました。

緩和ケアネット:http://www.kanwacare.net/

タグ :緩和ケア

2010年11月23日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

親ががんだとわかったら~家族目線のがん治療体験記~

親より先にがんになってしまった私としては、少し複雑な思いで読み始めた本

『親ががんだとわかったら』

そっか・・・普通であれば、自分よりも親のほうが、がんになる確率が高いもんな・・・って思った

色んな意味で考えさせられた本でした

目次:

第1章 親のがん発覚と病院選び(悪いニュースは一本の電話からまずは情報収集、解説書をゲット ほか)

第2章 家族の気持ちと時間割(父母にそれぞれ携帯電話支給飲み込める食べ物探し ほか)

第3章 抗がん剤投与の入院生活(スケジュールの決定はいつも直前入院時の素行不良に要注意 ほか)

第4章 代替医療の検討と実験(代替医療の方向性を探る「腫瘍」と「免疫力」を考える ほか)

第5章 手術前後の入院生活(医師に信頼を寄せる瞬間ついに決定、手術の内容 ほか)

親なら、そうそうって思えるような内容であっても『自分なら嫌だな』とか『自分なら納得できない』と

思うような事が多い気がしました。私は、何度も途中で読むのをやめました・・・

どうしても「患者目線」になってしまう自分がいて、素直に「そうそう」とはいえません

ただ、親を思う子供の姿勢が見えるので親としては何も言えないのかな?って思ったり・・・

複雑な思いのする内容です

でも後半に書かれていた家族のケアやなんかは、私にはわからなかったので「そっか・・・」と

気づかされたりしました

そうかも知れないな、と少しですが家族の気持ちがわかった気がしました

そして、患者だけではなく家族の心と体のケアも必要なものなんだなって感じました

ただ、私としては『子供ががんだとわかったら』って内容の本がでてくれたらなって思ってしまいましたが・・・

がんの悩みは年齢によっても違うと言われていますが、これを読んでますますそう感じました

でも、親ががんになったら読んでみるのはいいのかなって思います

ただ、その時にもやはり相手を思いやる姿勢をきちんと示してあげるのが一番だと思います

できるだけ話を聞いてあげる。

それが大切だろうなって体験者としては思いました

『親ががんだとわかったら』

そっか・・・普通であれば、自分よりも親のほうが、がんになる確率が高いもんな・・・って思った

色んな意味で考えさせられた本でした

目次:

第1章 親のがん発覚と病院選び(悪いニュースは一本の電話からまずは情報収集、解説書をゲット ほか)

第2章 家族の気持ちと時間割(父母にそれぞれ携帯電話支給飲み込める食べ物探し ほか)

第3章 抗がん剤投与の入院生活(スケジュールの決定はいつも直前入院時の素行不良に要注意 ほか)

第4章 代替医療の検討と実験(代替医療の方向性を探る「腫瘍」と「免疫力」を考える ほか)

第5章 手術前後の入院生活(医師に信頼を寄せる瞬間ついに決定、手術の内容 ほか)

親なら、そうそうって思えるような内容であっても『自分なら嫌だな』とか『自分なら納得できない』と

思うような事が多い気がしました。私は、何度も途中で読むのをやめました・・・

どうしても「患者目線」になってしまう自分がいて、素直に「そうそう」とはいえません

ただ、親を思う子供の姿勢が見えるので親としては何も言えないのかな?って思ったり・・・

複雑な思いのする内容です

でも後半に書かれていた家族のケアやなんかは、私にはわからなかったので「そっか・・・」と

気づかされたりしました

そうかも知れないな、と少しですが家族の気持ちがわかった気がしました

そして、患者だけではなく家族の心と体のケアも必要なものなんだなって感じました

ただ、私としては『子供ががんだとわかったら』って内容の本がでてくれたらなって思ってしまいましたが・・・

がんの悩みは年齢によっても違うと言われていますが、これを読んでますますそう感じました

でも、親ががんになったら読んでみるのはいいのかなって思います

ただ、その時にもやはり相手を思いやる姿勢をきちんと示してあげるのが一番だと思います

できるだけ話を聞いてあげる。

それが大切だろうなって体験者としては思いました

タグ :親ががんだとわかったら

2010年10月24日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・がん

優しさはどこから

昨日の映画に出ていた細谷亮太医師の本を読みました

「優しさはどこから」

細谷医師は、聖路加国際病院で小児科医をしている先生です

午前中に講演があってその時に、用意した本がみんな売れてしまったそうです。

ただ1冊、宣伝用にと取っておいた本を伊勢真一監督が私に「残り1冊です。どうですか」と

声を掛けてくれました。読んでみたいなと思っていたので嬉しかったです

本が私のところに来たいと言ってくれてるみたいで買っていました

この本は、細谷先生の自分の子育てや小児科医としての話、医師である父親やお母さんやマザーテレサの

言葉などの話でした

医師としての姿勢を感じることができる1冊です

細谷先生が映画の中で「子供が亡くなるたびに、何度も何度も泣いた。でも、もしも自分が泣けなくなって

しまったら小児科医をやめようと思っている」という言葉がありました

わかると思った。

私ががん患者のために何かをしたいと思った時に、ある患者さんの事を思い出すたびに泣いてしまう

自分がいる

でも、もしも泣けなくなってしまったら、私はやめようって思った

人のつらさがわからなくなってしまったら、その時はやめたほうがいいと思う

人と寄り添えなくなってしまったら、駄目なんじゃないのかなって・・・

そしたら、細谷先生の本の中にこんな言葉を見つけました

「世の中には悲しみも苦しみもたくさんある。

その悲しんでいる人のそばに行って、

一緒に悲しみ、寄り添い、

同情することはできるだろう。

でも、それだけではいけない。

もう一歩進まないといけない」

羽生もと子著『みどりごの心』「人の世の悲しみ」

細谷亮太著:http://www.fujinnotomo.co.jp/book/kids/b4749.html

2010年08月30日 Posted by すもも at 08:02 │Comments(2) │読んだ本・・・がん

いのちの授業

日野原医師の『人が生き、死ぬということ 19歳の君へ』を読んでいます

最初のところに書かれている日野原医師が子供たちに『いのちって何だと思う?』『君たちは、自分のいのちを持っていますか?』というところがとてもいいなって思いました

『風は見ることができますか?空気は見えるかな?見えないね。でも、確かにそこにあって人間が生きていくのに欠かせないものですね。いのちも、眼で見ることはできないけれど確かに存在するものです。見えないもののなかに、とても大切なものがあるんだよ。』と子供に語りかけるそうです

そして、いのちとは、寿命とは「私たちが使える時間」のことなんだよ、と教えるのです。自分が持ってる時間、自分が使える時間がいのちそのものであって、その時間をどう使うかが私たち一人ひとりに与えられた課題です。与えられたいのち(時間)をどう生き、どのように返すか、それを真剣に考えるのが人間の大切な仕事なのです、と。

自分が病気になっていろんな人に『がん』だと言った

その時に、色んな人に色んな事を言われた

『死ぬの』とか『自分はならないからいい』とか『転移してるの』とか

『可哀想に』とか、あんまり多くて忘れてるかも・・・

その中で一番つらかったのは『若いと進行が早いから駄目よね』だった

友達の奥さんだったけど、ああ私駄目なんや・・・って悲しくなった

人って残酷だなって思う事がいっぱいある

医師の発言だけじゃなくって、自分の身近な人でもそう・・・

こどもの時に『いのちの授業』をみんなが受けていたらどうだっただろうって思う

隣の人の体にも、ちゃんと同じ温かい血が流れてるってわかってたら

そして、ちゃんと心臓の音を聞くことができたら・・・

すごい機械を使わなくっても、いのちを知る事ってできると思う

そしたら、そんな残酷な言葉も言えないのになって思う

ユーイング肉腫の方が言ってた

『私たちの仲間は、腕や足を無くすことが多い。だから、よく可哀想にと言われる

でも、自分は可哀想だとは思わない。それは、その人の考え方次第だから』と教えてくれた

そういえば、若年性がんの彼もそう言っていたなって思い出した

彼は、足を無くしてたけど『自分が不便なのは、お風呂に入ったときだけ』と雑誌の中で答えてた

少し驚いたけど、そうなんだって思った

『人は自分の見方で人を見る』

自分が可哀想だと思ったから、可哀想ねという

でも、その人の立場にはなっていない

『がんを知る』って、ただ病気を知るのではなくって相手を理解する事だと思った

それは、がんだけではなくってどんな病気でもそうだと思う

がんになって色んな本を読んだ。その時に『ヒバクシャの心の傷を追って』という

原爆被害者のPTSD問題を書いた本を読んだ

『差別とハンセン病』柊の垣根は今もというハンセン病の本も

ある日、自分の人生が大きく変わってしまう出来事がある

もう、どんなに望んでも元にはもどれない・・・

とても似ているなって思った

あんなに昨日は、何もない日だったのにそれがどんなに幸せな事だったのか気がつく

でも、絶対に元には戻れない・・・

だからこそ、後悔して欲しくないと思う

人が生き、死ぬということ19歳の君へ:http://books.yahoo.co.jp/book_detail/AAT60326/