スポンサーリンク

婚活したらすごかった

婚活したらすごかった (新潮新書) 石神 賢介 (著)

突然、結婚したくなった四十代バツイチの著者が婚活で遭遇したのは、想定外の個性あふれる面々だった。初対面でホテルに誘うCA、情が深過ぎる銀座ホステス、八歳もサバを読むアナウンサー、詐欺スレスレの輩、やたらとムサい男たち…。現実はものすごいことになっていたのだ。ネット婚活、お見合いパーティー、結婚相談所、海外婚活の現状を体当たりで取材した前代未聞、抱腹絶倒ルポ。超実用的婚活マニュアル付き。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結婚相談所で結婚カウンセラーとして働きたいという人がいて

「そっか~、そんな仕事もあるんだ」と思っていました

本屋でこれを見つけた時に、帯を見て笑ってしまい手にとっていました

婚活って、私からしたら「健康な人のもの」ってイメージがあります

相手を条件で選ぶ地点で、私の場合は「どうだろう?」って思います

でも、恋愛感情が芽生えてから「がん体験者です」と言ったら『嘘つき』になったりするのかな?

本の中で、年齢詐称した女性がばれて相手の男性から食事代15000円を請求された話がありました

そんなの「授業料」って思って払っておけばいいのに・・・と思ったけど

騙された自分を認めたくないから、相手のせいにしているんだろうな・・・と思った

結局は、相手の嘘を見抜けなかっただけだろうに。。。

本の中で、自分の価値観が決まってきている年齢

20代より30代。30代より40代になっていくと、段々と自分の価値観を変更することができなくなって、相手の良さよりも条件で選ぶようになっていく。そうです

特に『バブル』を経験した女性は、相手に高いものを要求したり食事は奢ってもらうのが当たり前だったりと今の世情とは違った価値観を持っているそうです

そっか~~バブルってそういうところあったな。って思った

「バブルと寝た女たち」という本があったけど、それに似たものがあるなって思った

自分の価値観が壊れてしまうような出来事を経験した私も、その前はそうだったかな?と思ったけど・・・

確かに「理想」という名前で、他人から見ればただの「見栄っ張り」な人はいるなって思った

自分で払えるはずもないような洋服や持ち物を平気で男性に買ってもらう人。

自分の年齢は、相手次第だから自分からは絶対に年齢を言わない人。

年収1000万円以上でないと結婚は無理と言った人。

これらは、私が話をした人たちです

ほとんどが、45才以上で独身です

厳しい言い方をすれば「もう40過ぎてるのに・・・」と思うけれど「40過ぎて、適当な相手と結婚したらここまで待ったのに」と怒られたこともあります

婚活という場面では、医師や弁護士などの人気職業以外の男性は、明らかに女性から選ばれる側です

そして、今では働いている女性の年収は男性とあまりかわらないので

明らかに年収が低い、派遣社員やアルバイトなどの女性には、定職についている男性が好まれるそうです

ここでも女性は、安定した相手を選んでいるんでしょうね

ただ、少し納得したのが婚活に使われている写真は、男性は実物とほぼ同じだったけれど、女性は明らかに「綺麗に撮れている」そうです

連絡をして会った時に「この人かしら?」と疑問に思うくらいに写真のほうが綺麗だったそうです

それに比べて男性は「もうちょっと小綺麗にしたらいいのに・・・」というようなものだったそうです

髪の毛もぼさぼさで、髭まで生えていて・・・

だから今まで女性にもてなかったんだろうね。。。とわかるような写真だったそうです

筆者は男性なのですが、女性の友人と一緒に婚活をしたそうです

女性は男性のプロフィールしか見れないので、他の人がどういったアピールをしているかわからないし

お互いにアドバイスをしながら婚活に望んだそうです

女性が好む男性像。男性が望む男性像。を知るためには、相手の心を知っている同性に聞くのが一番。という事でしょうか

ただ、婚活と聞くとお見合いと同じように「結婚に支障のない身体」だったり「子どもができる」ことが大前提な気がします

テレビで芸能人が結婚すると、レポーターの人が当たり前のように「お子さんは?」と聞いているのと同じで一般の人には「結婚」=「子ども」なのだと思います

ここで「子どもはできません」と答える人などいないし、もしかして子どもができないかもしれない?なんて考えているような芸能レポーターも一般人もいないということです

むしろ「できちゃった婚」とか「授かり婚」なんて名前があるように、できて当たり前。なんでしょうね

婚活にはネットや結婚相談所にお見合いパーティなどがあります

そういや私も若い頃に友人とからかい半分で出かけました

まだ、30歳前の私たちはそこそこモテてましたが、結局は誰もそこで出会った人とは結婚しませんでした

何となく雰囲気の似た人が多かったような気がします

その時に私とカップルになった人のうち、一番男前だった人が1度電話をくれて、その時にお互い映画が好きと言ったのですが、私が「洋画が好き」というと、相手が「僕は邦画が好きなので合わないですね」と断られました

友人と「はあ~~?」って言って「そんなの邦画でもジャンルがあるやんな。そこで断る??」っていう話をしました

私もその1件があってから、なんかアホらしくなってお見合いパーティーには行かなくなったのですが

偶然、その後で何日かしてからパーティで出会った人で、その男前以外の人を駅で見た事がありました

パーティの時には、明らかに前出の人よりは条件的にも劣ってましたが、仕事帰りに同僚らしき人と歩いている彼は、どこから見ても人のいい笑顔で話していました

それを見て「あの人、こんな風に笑える人なんだ」と思ったら、少し嬉しかった

そんなに男前でもなかったけど、嫌な人ではなさそうだったなって・・・

お見合いパーティーという限られた時間で相手を知るのはとても難しいと思います

今の結婚紹介所は、成婚した報奨金がでる会社以外は新規客を獲得して場合に歩合で払われることが多く必然的に「入会させること」に重点がおかれていて「結婚すること」は、本人の熱意次第ということも・・・

また、高額な結婚相談所に登録して紹介されないというのは、勿体ないし、自営業など仕事の関係で女性から選ばれにくい職種もあるという事でした

婚活で何度も断られた人が追い詰められてしまい婚活後のカウンセラーを受ける人もいるそうです

本の中のタイトルで面白かったもの:

気がつけば彼女は四つん這いだった

男は「癒し系」「甘えん坊」「ナイスバディ」を好む

写真掲載のない会員に意外な「掘り出し物」も

銀座のホステスとつきあったが…

欲望むき出し系と極端な奥手の二極分化

婚活パーティーはふつうの恋愛の訓練になる

三百円を割り勘した男

出会いとは「仮免」である

婚活も様は人間関係スキルだと思います

また、当然ですが自分では思っていなくても相手が嘘だと思うような事は好まれないということでした

できるだけ相手に対して誠実に・・・など「うん、うん」って納得できる話も沢山ありました

男が求める、容姿に恵まれてしかも従順な女性など、世の中には存在しない。

女が求める、年収が多くて優しくて浮気をしない男性など、世の中には存在しない。

本の最後に書いていて「ほんなにな・・・」と思いました。。。

芸能人で「結婚したい女の人No.1」に選らばれた女優さんって結構、離婚しているような気がします

男性が選ぶ「結婚したい」とか「癒し系」なんてのは、あんまり信憑性がないってことなのかな

「婚活なんて興味がない」という人でも、ちょっと違う世界だと思って覗いてみてください

2012年01月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

おしゃべり心療回想法

少年少女時代の楽しかった記憶をよみがえらせ、おしゃべりする―それが認知症の予防となり、その進行を抑制する。施設で日々高齢者をケアーする若い介護士や、高齢者を抱える家族のためのやさしい実践ガイドブック。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最初に『回想法』を聞いた時には「なんだろう?」と思ったのですが

聞けば聞くほど「これって、面白いな」って感じました

「自分が楽しかった時代の話を聞いて、楽しくおしゃべりするだけで認知症の予防になる」

それって私が知っているおばあちゃん達がやっている事でした

今の家庭の話はしたくないけど、子供の頃の話をすると嬉しそうに話してくれる人が多いです

先日も「おひさま」を見て私が「文字が右から左に変わったのって憶えてる?」って聞いたら

「憶えてるわよ。でも、あの頃は横書きよりも縦書きだったからね」と言われて

「ほほう~~~、そっか」と感心してしまいました

今では当たり前の横書き自体が珍しいことだったなんて、考えてもみなかった私でした

そういう話を聞くと、本当に楽しそうに話してくれます

入院している時に、戦争中に空襲で逃げた話を聞いた時も、おばあちゃん達が

本当はつらい時代だったはずなのに、とてもニコニコと笑いながら教えてくれました

どんな思い出も時間と言うフィルターを通して楽しい記憶になっていたりするのかな?って思いました

楽しいをおしゃべりをして、その上認知症予防になるなんていいなって思いました

本の中には回想法の質問の仕方や例題などの実践方法も書かれていて

質問が「はい」「いいえ」で終わってしまうようなことなく、相手が話したくなるような

質問の仕方が書いてあったりします

今度、うちの親にも試してみようかな?って思ったりします

小林 幹児

1953年東京生まれ。日本大学大学院で心理学を修了し渡米。行動科学博士号取得後、文部省認可財団法人にて発達と加齢研究を行う。退職後北海道の中核病院にて地域医療介護担当者として臨床経験を重ねる。老人施設の管理職や教育職を歴任し、現在は心療回想法の普及に活躍している。剛柔流空手道三段。現在、内閣総理大臣認証法人日本回想療法学会長、社会福祉法人日本家庭福祉会理事、産業能率大学講師

2011年09月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

「少年A」14歳の肖像~高山文彦~

一億人の心臓を鷲づかみにした「神戸連続児童殺傷事件」。審判は終わった。真実は詳らかにされることなく、少年Aは闇の中に消えた―。彼の内なる「酒鬼薔薇聖斗」はいつどんな家庭で産声をあげたのか。母親は魔物の誕生に気付かなかったのか。第一級捜査資料に綴られた生々しい「肉声」。少年が初めて語る狂気と虚無、そして両親の慙愧…。今ようやく浮き彫りとなる驚愕の全貌。

肝心なことは何一つ明らかにされることなく、審判は終わった…。少年はなぜ「酒鬼薔薇聖斗」になったのか? 調査資料による両親の証言を基に、神戸少年事件を徹底検証。少年Aの生い立ちと、事件前後の行動を紙上に再現する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1997年、神戸で起きたこの事件を今はどれくらいの人が覚えているんだろう?と思います

先日、23歳の子に「神戸の事件は知っている?」って試しに聞いてみたら「あんまり知らない」と言われました

そっか~~、あんなにすごい事件だと思っていたのに、やはり風化していくもんだなって思いました

「少年A」今では当たり前な言い方だけれど、私はついついこの言い方を聞くと「神戸の事件」を思い出してしまいます

中学校の校門の上に少年の首がおかれていた。第1報は、そんなセンセーショナルな報道だったと思います

一体、何が起きたんだろう?と思った

それまでにそんなすごい事件が起きていたという記憶もないから、きっと私にとっては身近で起きた初めての猟奇殺人だったような気がします

神戸市須磨区というと、夏になると友達と一緒に須磨の海水浴場に行っていたし、綺麗でお洒落なイメージの強い町だしそんな場所でそんな気持ちの悪い事件が起きるとは考えられない気がしました

それが事件の詳細が出るたびに益々、その特異な事件に驚かされていきました

詳細を書くと気持ちが悪くなる人もいると思うので、ここでは書きません

この本は友人に借りて読みました

彼女は「彼は色々な本も読んでいるけど、どこかおかしい」という感想でした

私は、なんだか「可哀想だな」って思いました

誰かにきちんと自分を「愛している」と伝えてもらっていなかったのかな?って思いました

一番好きだった祖母を亡くしてから、彼を支えていたものは何だったんだろう?と・・・

人はどこかで自分を真正面から愛してもらっている。と感じることができれば、どんなに困難な事があったとしても正しい道を歩く事ができるような気がします

でも、それが上手にできなかった時に道を踏み外してしまうのかな?と思う

人が亡くなるのは、どんなに自分が望んでいないことであっても起きてしまいます

その時に、悲しいなら悲しいと泣いていいんだよ。そして、人が亡くなるということ。それは普通の出来事であって悲しいという感情も同じであると教えてくれる人がいなかったかなと思いました

彼の事件が起きてから、西鉄バスジャック事件など同じような年齢の子が起こした凶悪な事件が続きました

その後、未成年保護のためにこういった事件が表面化していかなくなってしまったそうです

そして、この事件の背景として1995年に起きた阪神淡路大震災があるのでは?と言われました

価値観が一変してしまうような大きな天災。

2011年3月11日。半年が過ぎました

もう半年。まだ半年でしょうか?

2011年09月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

発達障害かも知れない大人たち

ちょっと不思議な雰囲気の人に出会いました

その人は、私が「普通ではない」と思うものが「平気」って言います

そして、なぜかとても「違和感」を感じる人でした

ただ、気になったのはその人にとても似ている人に以前、職場で会ったのを思い出しました

それでこの本に出会いました

「発達障害」私には、知っているようで知らない病気でした

ただ、少し前に流行った「片付けられない女たち」とか「買い物依存症」や

ADHDなどを思い出しました

本を読んでいくうちに、不思議だなと思っていた謎が解けていくようでした

例えば、職場の人は上司だったのですが私が「この仕事、今日中ですがどうすればいいか指示してください」と聞きます。そしたら、その人が何か他に仕事を抱えていたりすると一瞬でパニックになってしまったり「今は、そんなのわからない!」って、いきなり逆切れしたりします

でも、次の日とかに「あれは、こうやって」って平気で言ってきます

その時には当然ですが、もう期日は過ぎているからこちらとしたら「この人、何を言っているのよ」って思います

ただ、その人を見ていると悪気もないし一生懸命考えたすえの答えだから「あ~あ」と思うしかありませんでした

学歴もあって、人並み以上の専門的知識もあるんだけれど何かがおかしいのかな?って思っていました

でも、不思議ときちんと話をするとわかってくれていました

もちろん私は専門家ではありませんが、この本を読んで感じたのは「発達障害」だったのかな?って思いました。

「普通であること」

実は、とても難しいと感じました

「家族の中の普通」もあるし、自分が所属している場所での「普通」もあると思います

そして一番の厄介ごとは「一見、普通に見える人」だからと思います

見るからに「ちょっと変?」と思う人なら、人も警戒すると思いますが「普通に見える人」だから、付き合ってみて初めて「違和感」を持つように感じました

ただ「発達障害」だからといっても付き合い方で、きちんと理解できると思いました

そのためには、この病気がどういうものであるかを知る必要があると思います

そして、自分で少し不安になったら専門書を読んでみるのもいいかもしれません

また、インターネットで自己診断テストが受けれますので参考にしてください

自閉症スペクトラム指数(AQ)自己診断テスト

http://www.the-fortuneteller.com/asperger/aq-j.html

その人は、私が「普通ではない」と思うものが「平気」って言います

そして、なぜかとても「違和感」を感じる人でした

ただ、気になったのはその人にとても似ている人に以前、職場で会ったのを思い出しました

それでこの本に出会いました

「発達障害」私には、知っているようで知らない病気でした

ただ、少し前に流行った「片付けられない女たち」とか「買い物依存症」や

ADHDなどを思い出しました

本を読んでいくうちに、不思議だなと思っていた謎が解けていくようでした

例えば、職場の人は上司だったのですが私が「この仕事、今日中ですがどうすればいいか指示してください」と聞きます。そしたら、その人が何か他に仕事を抱えていたりすると一瞬でパニックになってしまったり「今は、そんなのわからない!」って、いきなり逆切れしたりします

でも、次の日とかに「あれは、こうやって」って平気で言ってきます

その時には当然ですが、もう期日は過ぎているからこちらとしたら「この人、何を言っているのよ」って思います

ただ、その人を見ていると悪気もないし一生懸命考えたすえの答えだから「あ~あ」と思うしかありませんでした

学歴もあって、人並み以上の専門的知識もあるんだけれど何かがおかしいのかな?って思っていました

でも、不思議ときちんと話をするとわかってくれていました

もちろん私は専門家ではありませんが、この本を読んで感じたのは「発達障害」だったのかな?って思いました。

「普通であること」

実は、とても難しいと感じました

「家族の中の普通」もあるし、自分が所属している場所での「普通」もあると思います

そして一番の厄介ごとは「一見、普通に見える人」だからと思います

見るからに「ちょっと変?」と思う人なら、人も警戒すると思いますが「普通に見える人」だから、付き合ってみて初めて「違和感」を持つように感じました

ただ「発達障害」だからといっても付き合い方で、きちんと理解できると思いました

そのためには、この病気がどういうものであるかを知る必要があると思います

そして、自分で少し不安になったら専門書を読んでみるのもいいかもしれません

また、インターネットで自己診断テストが受けれますので参考にしてください

自閉症スペクトラム指数(AQ)自己診断テスト

http://www.the-fortuneteller.com/asperger/aq-j.html

2011年08月23日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

私の中のあなた

『わたしのなかのあなた』(My Sister's Keeper)は、ジョディ・ピコーの小説

この本は、キャメロンディアスがお母さん役で映画にもなっていて、しかも彼女がスキンヘッドになって話題になっていました

映画を見た人の感想を読むと、ほとんどの方が「涙がとまらなかった」と書かれていました

この映画のあらすじは、かなり簡単に言えば、父・母・長男・長女・次女の家族がいて、その中の次女(アナ・フェッツジェラルド)は急性前骨髄球性白血病の姉(ケイト)のドナーとして、遺伝子操作で生まれてきた。アナはケイトのために臍帯血、輸血、骨髄移植などでケイトの犠牲となってきた。アナが13歳の時、腎移植を拒み、両親を相手に訴訟を起こす。

というところから物語が始まります

『救世主兄弟』

骨髄移植などをする時に、遺伝子の型がいくつか適合していないとできません

その適合したドナーを見つけるには、家族の中に適合者を見つけるか

それができない場合は、骨髄バンクに登録する方法があります

しかし、全ての項目が適合するというのは、ほとんどなくその適合したドナーを作るために

体外受精した卵子が分裂し始めてから、遺伝子検査をして適合した受精卵だけを体内に入れ

着床させるという方法です

アメリカではすでに200人以上の救世主兄弟が生まれているそうです

この映画を見た人の感想に書かれている1つで『こんな事が本当にあるなんて』という感想がとても多かったです

このような遺伝子操作で生まれた子供は『救世主兄弟』と呼ばれています。

ですが、このような事は、現在ではアメリカのみで認められています

ヨーロッパではこのような遺伝子操作は、倫理的に許されるものではないと法律で禁止されていますが、アメリカでは、これは本人、もしくは医師の倫理観によるものであって法律で禁止はしないという事だそうです

日本では、知られていないという事を考えても理論すら行われていません

きっと日本の技術をもってすれば、こんな事は簡単にできてしまうんだろうなって思いました

この小説を読んでいて思ったのは、姉の病気のために子供を作るという事がどういう意味を持っているのかという事でした

両親にとっては「救いたい命」であるのは間違いないと思います

ただ、それによって生まれた彼女が次々に行われる医療行為(といっても彼女は全くの健康体です)が、果たしていいのだろうか?という事です

個人や個性を優先というアメリカで行われているのが考えられないなって思いました

この小説の中に出てくる双子の姉妹がいます

彼女は、姉妹のうちどちらかが病気になったら自分が犠牲になる。と言います

それがたとえ臓器移植であってもです

事実、ケイトの兄ジェシーは自分が適合者でない事を後悔します

色んな事があって、最終的に『なぜ彼女は両親を訴えたのか?』という結論に達します

結局、それがわかった時にアナ(次女)が犠牲になるのを嫌がったケイト(姉)がアナに頼んで両親を訴えてくれと言ったという事がわかります

これは、それぞれの意見だと思いますが私なら、この気持ちはわかると思いました

誰かが自分のために、ずっと犠牲になってくれるというのはつらいものだと思います

この本の結論は、どうも納得できませんが、実際にこういう事が行われているところではどうやって結論をつけているんでしょうか?物語の中の夢見るような決着のつけ方ではないところが知りたいって思いました

小説と映画は違うんでしょうか?

私は、この本で泣くようなところは全く無かったのですが・・・??

あと邦題の『私の中のあなた』よりも My Sister's Keeper というほうが納得できる気がします

急性前骨髄球性白血病:http://www.gan-pro.com/public/cancer/hemat/acute-promyelocytic-leukemia.html

こちらはNHKスペシャルで放送された「幹細胞生殖医療救世主兄弟」の詳細です

救世主兄弟:http://topicsnow.blog72.fc2.com/blog-entry-314.html

この本は、キャメロンディアスがお母さん役で映画にもなっていて、しかも彼女がスキンヘッドになって話題になっていました

映画を見た人の感想を読むと、ほとんどの方が「涙がとまらなかった」と書かれていました

この映画のあらすじは、かなり簡単に言えば、父・母・長男・長女・次女の家族がいて、その中の次女(アナ・フェッツジェラルド)は急性前骨髄球性白血病の姉(ケイト)のドナーとして、遺伝子操作で生まれてきた。アナはケイトのために臍帯血、輸血、骨髄移植などでケイトの犠牲となってきた。アナが13歳の時、腎移植を拒み、両親を相手に訴訟を起こす。

というところから物語が始まります

『救世主兄弟』

骨髄移植などをする時に、遺伝子の型がいくつか適合していないとできません

その適合したドナーを見つけるには、家族の中に適合者を見つけるか

それができない場合は、骨髄バンクに登録する方法があります

しかし、全ての項目が適合するというのは、ほとんどなくその適合したドナーを作るために

体外受精した卵子が分裂し始めてから、遺伝子検査をして適合した受精卵だけを体内に入れ

着床させるという方法です

アメリカではすでに200人以上の救世主兄弟が生まれているそうです

この映画を見た人の感想に書かれている1つで『こんな事が本当にあるなんて』という感想がとても多かったです

このような遺伝子操作で生まれた子供は『救世主兄弟』と呼ばれています。

ですが、このような事は、現在ではアメリカのみで認められています

ヨーロッパではこのような遺伝子操作は、倫理的に許されるものではないと法律で禁止されていますが、アメリカでは、これは本人、もしくは医師の倫理観によるものであって法律で禁止はしないという事だそうです

日本では、知られていないという事を考えても理論すら行われていません

きっと日本の技術をもってすれば、こんな事は簡単にできてしまうんだろうなって思いました

この小説を読んでいて思ったのは、姉の病気のために子供を作るという事がどういう意味を持っているのかという事でした

両親にとっては「救いたい命」であるのは間違いないと思います

ただ、それによって生まれた彼女が次々に行われる医療行為(といっても彼女は全くの健康体です)が、果たしていいのだろうか?という事です

個人や個性を優先というアメリカで行われているのが考えられないなって思いました

この小説の中に出てくる双子の姉妹がいます

彼女は、姉妹のうちどちらかが病気になったら自分が犠牲になる。と言います

それがたとえ臓器移植であってもです

事実、ケイトの兄ジェシーは自分が適合者でない事を後悔します

色んな事があって、最終的に『なぜ彼女は両親を訴えたのか?』という結論に達します

結局、それがわかった時にアナ(次女)が犠牲になるのを嫌がったケイト(姉)がアナに頼んで両親を訴えてくれと言ったという事がわかります

これは、それぞれの意見だと思いますが私なら、この気持ちはわかると思いました

誰かが自分のために、ずっと犠牲になってくれるというのはつらいものだと思います

この本の結論は、どうも納得できませんが、実際にこういう事が行われているところではどうやって結論をつけているんでしょうか?物語の中の夢見るような決着のつけ方ではないところが知りたいって思いました

小説と映画は違うんでしょうか?

私は、この本で泣くようなところは全く無かったのですが・・・??

あと邦題の『私の中のあなた』よりも My Sister's Keeper というほうが納得できる気がします

急性前骨髄球性白血病:http://www.gan-pro.com/public/cancer/hemat/acute-promyelocytic-leukemia.html

こちらはNHKスペシャルで放送された「幹細胞生殖医療救世主兄弟」の詳細です

救世主兄弟:http://topicsnow.blog72.fc2.com/blog-entry-314.html

2011年04月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

やんごとなき姫君たちのトイレ

やんごとなき姫君たちのトイレ 桐生操著

どんなに気高く、美しいお姫さまにも、なくてはならいもの―その名は“トイレ”。

ふだんは薄絹のベールに包まれていた、やんごとなき姫君たちの秘められた私生活。

貴婦人たちが使ったトイレからお風呂、化粧法やランジェリー、夜の過ごし方など、

華麗なるひとびとの私生活にまつわる奇想天外なエピソードを軽やかに綴った、西洋かわや物語。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とても有名な話として、ベルサイユ宮殿にトイレは無かった・・・と言われています

が、実は、あるにはあったけれど人の数よりトイレの数があまりにも少なかったので

みんな庭で済ましていた。のが、本当のようです

そして、庭でトイレをしないようにと書かれたものを「立て札」として立てたそうです

その「注意札」の事を「エチケット」と呼んでいたそうです

携帯用の尿瓶を使っていたり、椅子の形の「おまる」のようなものが部屋にあったり

トイレってやっぱり大切ですね

また、世界遺産の姫路城にもトイレがあります

トイレは人の暮らしに無くてはならないもの。なのですが、不思議なもので

トイレと聞くと「話しにくいもの」というイメージがあります

この本の中では、西洋の色々なトイレ事情もありますが、

それ以外にもお風呂事情なども書かれていて面白いと思いました

日本人がどれくらいの間隔でお風呂に入っていたのかはわかりませんが

西洋人のお風呂事情は、今の私たちの生活からは想像もできないくらいに不潔だったそうです

月に1回~2回はいればいいくらい。その為に、匂いを消すために香水を使っていたと書かれていました

日本人の8割は「カサカサ耳垢」で、体臭がないと言われています

これは突然変異らしくて、面白いものだと思いましたが日本人のお風呂好きと関係しているのかもしれませんね

どんなに気高く、美しいお姫さまにも、なくてはならいもの―その名は“トイレ”。

ふだんは薄絹のベールに包まれていた、やんごとなき姫君たちの秘められた私生活。

貴婦人たちが使ったトイレからお風呂、化粧法やランジェリー、夜の過ごし方など、

華麗なるひとびとの私生活にまつわる奇想天外なエピソードを軽やかに綴った、西洋かわや物語。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とても有名な話として、ベルサイユ宮殿にトイレは無かった・・・と言われています

が、実は、あるにはあったけれど人の数よりトイレの数があまりにも少なかったので

みんな庭で済ましていた。のが、本当のようです

そして、庭でトイレをしないようにと書かれたものを「立て札」として立てたそうです

その「注意札」の事を「エチケット」と呼んでいたそうです

携帯用の尿瓶を使っていたり、椅子の形の「おまる」のようなものが部屋にあったり

トイレってやっぱり大切ですね

また、世界遺産の姫路城にもトイレがあります

トイレは人の暮らしに無くてはならないもの。なのですが、不思議なもので

トイレと聞くと「話しにくいもの」というイメージがあります

この本の中では、西洋の色々なトイレ事情もありますが、

それ以外にもお風呂事情なども書かれていて面白いと思いました

日本人がどれくらいの間隔でお風呂に入っていたのかはわかりませんが

西洋人のお風呂事情は、今の私たちの生活からは想像もできないくらいに不潔だったそうです

月に1回~2回はいればいいくらい。その為に、匂いを消すために香水を使っていたと書かれていました

日本人の8割は「カサカサ耳垢」で、体臭がないと言われています

これは突然変異らしくて、面白いものだと思いましたが日本人のお風呂好きと関係しているのかもしれませんね

2011年03月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(6) │読んだ本・・・その他

監察医が明かす 女だけの死体ファイル

監察医が明かす 女だけの死体ファイル 上野正彦著

彼を奪った親友をバラバラにした女。死んだわが子と一年半も暮らした歌手。

愛人に捨てられた女の湖からの…ほんとうの被害者は誰なのか。

死体の悲しい叫びが聞こえる…。

2万体の死体を見続けた監察医が、初めて綴った40年間にわたる知られざる女の事件簿。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上野先生が「女性はバラバラにして死体を遺棄する」と書かれていますが

その理由が、体力的にも劣る女性が車などの免許がない場合にバラバラにしたものを

捨てると聞いて、そういえば以前、新宿・渋谷にタクシーで乗り付けてゴミ袋で旦那を捨てた人がいたなって思い出しました

ついついバラバラ殺人と聞くと「残虐性」ばかりが取り上げられてしまいますが

実はそんな理由だったりするんだ・・・と驚いたり・・・

犯罪は、私たちが思うよりもずっと残酷な事が起きていたりするんだって思ってしまったり・・・

人の死を見続けていた上野先生が、死体の声を聞くだけではなく、それを起こしてしまった生きている人の

気持ちを書いているのが印象的でした

身勝手な犯罪もあるけれど、流産してしまった子供とずっと一緒にいた親の切なさを感じるものもありました

最近、女性が自分の子供を同居している男性と一緒に殴った挙句に殺してしまうという事件が

とても多いような気がします

『しつけ』という名の元で行われている暴力を聞くたびに、この親のところに生まれなかったら

この子供もちゃんと生きていけただろうに・・・と思う事も何度もあります

必死の思いで不妊治療や不育治療を受けている方のところであったら

果たしてこんな事になったのだろうか?と思ってしまいます

そして、すごく不思議だったのが「この人でなければいけない」的な犯罪も多い気がします

「別れよう」と言われて「この人と別れたら、次の人はいないかも」みたいな若い人の犯罪。

なぜこんなに若いのに失恋をそこまで恐れてしまうんだろう?って思います

若さってそれだけでも十分な武器だし、もっと割り切れないものかな??って

人との付き合い方がドライなイメージがあるのに、やっている事はねちっこいな~~って

違和感を感じてしまったり・・・

ただ、この本を読んで感じたのは「普通の人」がいつの間にか犯罪に巻き込まれてしまったものや

なぜやめれなかったの?なぜ逃げれなかったの?という事も・・・

「嫌」という事が、自分の身を守ることでもあるんだって、改めて考えさせられた本でした

私は、犯罪物のドラマや本がとても好きでした

病気になって、どうもそういう本は読まなくなっていっていたのですが

最近、また読み始めました

上野先生の本は、色んな事があって読みたくないと思っていたのですが

「人はそれぞれ考え方があるんだし・・・」と思って、また読み始めました

がんという病気は自分の生き死にを考える病気なんだなって思いました

ただ、最近知ったのは死別する理由って、病気だけではないんだなって事です

普通に考えると当たり前かもしれませんが、ついつい病気になる事ばかり気にしている自分がいました

でも、ある日突然、だんなさんを事故で亡くした方の話を聞くと「普通の日々」って何だろう?って思いました

明日は同じ日がくるなんて、どこにも保障されてなんていないんだ・・・って当たり前の事を考えました

先日も、山登りに行った旦那さんが遭難して何日か後に発見されたけれど、遺体確認すらできずに

そのまま火葬したという話を聞きました

同じように、遭難したけれど見つからなくて、災害などで危難失踪人と認められた方などいらっしゃいます

「じゃあ、行ってくるね」と出かけた人が、帰ってこない

どんなに会いたくても会えない・・・

犯罪に巻き込まれたり事故にあった人は、みんなそうです

そういう人の最後の声を聞いてくれる監察医ってすごいなって思います

彼を奪った親友をバラバラにした女。死んだわが子と一年半も暮らした歌手。

愛人に捨てられた女の湖からの…ほんとうの被害者は誰なのか。

死体の悲しい叫びが聞こえる…。

2万体の死体を見続けた監察医が、初めて綴った40年間にわたる知られざる女の事件簿。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上野先生が「女性はバラバラにして死体を遺棄する」と書かれていますが

その理由が、体力的にも劣る女性が車などの免許がない場合にバラバラにしたものを

捨てると聞いて、そういえば以前、新宿・渋谷にタクシーで乗り付けてゴミ袋で旦那を捨てた人がいたなって思い出しました

ついついバラバラ殺人と聞くと「残虐性」ばかりが取り上げられてしまいますが

実はそんな理由だったりするんだ・・・と驚いたり・・・

犯罪は、私たちが思うよりもずっと残酷な事が起きていたりするんだって思ってしまったり・・・

人の死を見続けていた上野先生が、死体の声を聞くだけではなく、それを起こしてしまった生きている人の

気持ちを書いているのが印象的でした

身勝手な犯罪もあるけれど、流産してしまった子供とずっと一緒にいた親の切なさを感じるものもありました

最近、女性が自分の子供を同居している男性と一緒に殴った挙句に殺してしまうという事件が

とても多いような気がします

『しつけ』という名の元で行われている暴力を聞くたびに、この親のところに生まれなかったら

この子供もちゃんと生きていけただろうに・・・と思う事も何度もあります

必死の思いで不妊治療や不育治療を受けている方のところであったら

果たしてこんな事になったのだろうか?と思ってしまいます

そして、すごく不思議だったのが「この人でなければいけない」的な犯罪も多い気がします

「別れよう」と言われて「この人と別れたら、次の人はいないかも」みたいな若い人の犯罪。

なぜこんなに若いのに失恋をそこまで恐れてしまうんだろう?って思います

若さってそれだけでも十分な武器だし、もっと割り切れないものかな??って

人との付き合い方がドライなイメージがあるのに、やっている事はねちっこいな~~って

違和感を感じてしまったり・・・

ただ、この本を読んで感じたのは「普通の人」がいつの間にか犯罪に巻き込まれてしまったものや

なぜやめれなかったの?なぜ逃げれなかったの?という事も・・・

「嫌」という事が、自分の身を守ることでもあるんだって、改めて考えさせられた本でした

私は、犯罪物のドラマや本がとても好きでした

病気になって、どうもそういう本は読まなくなっていっていたのですが

最近、また読み始めました

上野先生の本は、色んな事があって読みたくないと思っていたのですが

「人はそれぞれ考え方があるんだし・・・」と思って、また読み始めました

がんという病気は自分の生き死にを考える病気なんだなって思いました

ただ、最近知ったのは死別する理由って、病気だけではないんだなって事です

普通に考えると当たり前かもしれませんが、ついつい病気になる事ばかり気にしている自分がいました

でも、ある日突然、だんなさんを事故で亡くした方の話を聞くと「普通の日々」って何だろう?って思いました

明日は同じ日がくるなんて、どこにも保障されてなんていないんだ・・・って当たり前の事を考えました

先日も、山登りに行った旦那さんが遭難して何日か後に発見されたけれど、遺体確認すらできずに

そのまま火葬したという話を聞きました

同じように、遭難したけれど見つからなくて、災害などで危難失踪人と認められた方などいらっしゃいます

「じゃあ、行ってくるね」と出かけた人が、帰ってこない

どんなに会いたくても会えない・・・

犯罪に巻き込まれたり事故にあった人は、みんなそうです

そういう人の最後の声を聞いてくれる監察医ってすごいなって思います

2011年03月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │読んだ本・・・その他

記憶喪失になったぼくが見た世界~坪倉優介~

先日、テレビで18歳ですべての記憶を失くした青年。という紹介で草木染作家の

坪倉優介さんを見ました

坪倉さんは、大学1年時の1989年にバイク事故でそれまでの記憶を失ってしまいますが、その後、記憶を失くしたままですが、大学への復学、専攻科へと進み、1996年京都の染色家奥田裕斎に師事する。1996~2003年染工房夢祐斎(京都市)で草木染色家として活動。

見ながら「これって、うちの叔母ちゃんとそっくり」って驚きました

『記憶喪失』って、韓国ドラマにでも出てきそうなドラマチックな響きがありますよね

でも、実際は、そんな甘いものではないと思います

記憶には「陳述記憶」と呼ばれるものと「手続き記憶」というのがあるそうです

「陳述記憶」とは、人の名前や物の名前などです

教科書を使った学習や知識は宣言的記憶として保持され、心の眼で再体験できる。対照的に手続き記憶は技能を扱う。宣言的記憶は忘れることがあるが、頻繁にアクセスされる記憶はそれだけ長持ちする。宣言的記憶をよく保持するには、記憶術や反復練習の一種である、積極的に思い出すことを利用することがよいとされる。

通常、記憶喪失と呼ばれるものは「陳述記憶」が多いそうです

「手続き記憶」は簡単には言葉で説明できないことが多く、意識しなくとも使うことができる。いわゆる「体が覚えている」状態である。手続き記憶は、時間をかけて学習した刺激応答などのパターンを反映することができる。一方、宣言的記憶は言葉にするのが容易である。手続き学習の例として、自転車の乗り方の練習、タイピングの練習、楽器の練習、水泳の練習がある。手続き記憶は永続性がある場合もある。

認知症の方が、人の名前を忘れているのに車の運転ができたりするのは「手続き記憶」が残っているからです

うちの叔母は、病気の後遺症で記憶がなくなっていきました

母いわく「毎日、毎日、子供になっていく」ようでした

毎日毎日、できなくなることが増えていく状態で、例えば、うちの母の事もそうです。

昨日までは「お姉ちゃん」って子供のように呼んでいたのが、次の日は「あの人、怖い」って泣きながらいいます

そして、トイレもそうでした

昼間はできていたのに、夕方に病院から電話がきて「トイレができなくなったので、オムツを持ってきてください」と言われます

なんでなん??って

トイレという感覚がない。子供ですら「おしっこ」って言うのに・・・

家族には、それがわからないというのが、全く理解できない

しかも、毎日のように出来ないことが増えていく状態です

おしっこしたんだから、服を着替えなさい。といっても「服を着替える」事がわからなくなっていく

一体、何が起きているのかすら医師であってもわからない

「認知症ですか?」といっても、医師も「こんなに早いわけはない」といって検査をする

でも、その検査の意味も検査をしなくてはいけないって事も理解できなくなっていく

「人が壊れていくってこういう事なんだって思った。」って、母がぽつりと言いました

うちの叔母は、病気の後遺症でしたが、幸い発見が早くて医師がいう「奇跡の回復」で

現在は記憶を無くす前の、記憶を取り戻しています

でも、自分が記憶をなくしていた時間は、覚えていません

これって、本当にドラマみたいだなって思いました

坪倉さんは、自分の失くした記憶を取り戻すことはできないそうです

でも、努力した時間を覚えている事はものすごい自信になるような気がします

本の中で、恩師が「事故を言い訳にするな」など、かなり厳しい言葉をいいます

仕方がないことなんだから。と思うし、なぜ、そこまでいうのかな。とも思いました

でも、その言葉って今の私と同じかも知れないなとも思いました

「がんを言い訳にするな」って言われているのかもしれないな・・・って

確かに体調が悪いとかあるけど、でも、それを言ってもどうにもならないことなんだし

でも、どこかで「がんじゃなければ・・・」と思っている自分がいます

自分の今を受け入れること。それは、どんな時であっても難しいのかもしれないですね

でも、それを受け入れることができた人はとてつもなく強いのかもしれない。

現在、坪倉さんは草木染作家として活動されているそうです

彼が作ったものを見ると、不思議な色使いでした

まるで「夢の途中」のようだと感じました

坪倉さんのブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/men_coffee_1225

私が書くと、ついつい患者目線な書き方になっているなって、ちょっと反省してしまいました

こちらの「そよ風つうしん」さんで、とてもわかりやすく紹介されています

http://blog.goo.ne.jp/mori15donguri0402/e/6bf588ea5c899894761b1179b9d75f34

坪倉優介さんを見ました

坪倉さんは、大学1年時の1989年にバイク事故でそれまでの記憶を失ってしまいますが、その後、記憶を失くしたままですが、大学への復学、専攻科へと進み、1996年京都の染色家奥田裕斎に師事する。1996~2003年染工房夢祐斎(京都市)で草木染色家として活動。

見ながら「これって、うちの叔母ちゃんとそっくり」って驚きました

『記憶喪失』って、韓国ドラマにでも出てきそうなドラマチックな響きがありますよね

でも、実際は、そんな甘いものではないと思います

記憶には「陳述記憶」と呼ばれるものと「手続き記憶」というのがあるそうです

「陳述記憶」とは、人の名前や物の名前などです

教科書を使った学習や知識は宣言的記憶として保持され、心の眼で再体験できる。対照的に手続き記憶は技能を扱う。宣言的記憶は忘れることがあるが、頻繁にアクセスされる記憶はそれだけ長持ちする。宣言的記憶をよく保持するには、記憶術や反復練習の一種である、積極的に思い出すことを利用することがよいとされる。

通常、記憶喪失と呼ばれるものは「陳述記憶」が多いそうです

「手続き記憶」は簡単には言葉で説明できないことが多く、意識しなくとも使うことができる。いわゆる「体が覚えている」状態である。手続き記憶は、時間をかけて学習した刺激応答などのパターンを反映することができる。一方、宣言的記憶は言葉にするのが容易である。手続き学習の例として、自転車の乗り方の練習、タイピングの練習、楽器の練習、水泳の練習がある。手続き記憶は永続性がある場合もある。

認知症の方が、人の名前を忘れているのに車の運転ができたりするのは「手続き記憶」が残っているからです

うちの叔母は、病気の後遺症で記憶がなくなっていきました

母いわく「毎日、毎日、子供になっていく」ようでした

毎日毎日、できなくなることが増えていく状態で、例えば、うちの母の事もそうです。

昨日までは「お姉ちゃん」って子供のように呼んでいたのが、次の日は「あの人、怖い」って泣きながらいいます

そして、トイレもそうでした

昼間はできていたのに、夕方に病院から電話がきて「トイレができなくなったので、オムツを持ってきてください」と言われます

なんでなん??って

トイレという感覚がない。子供ですら「おしっこ」って言うのに・・・

家族には、それがわからないというのが、全く理解できない

しかも、毎日のように出来ないことが増えていく状態です

おしっこしたんだから、服を着替えなさい。といっても「服を着替える」事がわからなくなっていく

一体、何が起きているのかすら医師であってもわからない

「認知症ですか?」といっても、医師も「こんなに早いわけはない」といって検査をする

でも、その検査の意味も検査をしなくてはいけないって事も理解できなくなっていく

「人が壊れていくってこういう事なんだって思った。」って、母がぽつりと言いました

うちの叔母は、病気の後遺症でしたが、幸い発見が早くて医師がいう「奇跡の回復」で

現在は記憶を無くす前の、記憶を取り戻しています

でも、自分が記憶をなくしていた時間は、覚えていません

これって、本当にドラマみたいだなって思いました

坪倉さんは、自分の失くした記憶を取り戻すことはできないそうです

でも、努力した時間を覚えている事はものすごい自信になるような気がします

本の中で、恩師が「事故を言い訳にするな」など、かなり厳しい言葉をいいます

仕方がないことなんだから。と思うし、なぜ、そこまでいうのかな。とも思いました

でも、その言葉って今の私と同じかも知れないなとも思いました

「がんを言い訳にするな」って言われているのかもしれないな・・・って

確かに体調が悪いとかあるけど、でも、それを言ってもどうにもならないことなんだし

でも、どこかで「がんじゃなければ・・・」と思っている自分がいます

自分の今を受け入れること。それは、どんな時であっても難しいのかもしれないですね

でも、それを受け入れることができた人はとてつもなく強いのかもしれない。

現在、坪倉さんは草木染作家として活動されているそうです

彼が作ったものを見ると、不思議な色使いでした

まるで「夢の途中」のようだと感じました

坪倉さんのブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/men_coffee_1225

私が書くと、ついつい患者目線な書き方になっているなって、ちょっと反省してしまいました

こちらの「そよ風つうしん」さんで、とてもわかりやすく紹介されています

http://blog.goo.ne.jp/mori15donguri0402/e/6bf588ea5c899894761b1179b9d75f34

2011年03月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(8) │読んだ本・・・その他

死の雑学~上野正彦著~

死の雑学 上野正彦著

監察医の上野医師が色々な場面で死について書かれています

上野医師の本は何冊か読んだことがありますが、これはタイトル通り「死」について

ちまたにあふれている間違った常識について書いています

この本のタイトルになっているように「舌を噛み切っても死なない」というように

なかなか興味深いものばかりでした

溺死すると男は下向き、女は上向きに浮く。なんて話もありましたが、それも真っ赤な嘘だそうです

ううう~~ん、そんなぁ~~=

確かに以前読んだ本でも「ドラマのように灰皿で頭を殴ったくらいでは死なない」など書いてあって

本当に相手を殺そうって思って殴る場合は、頭蓋骨がかなりの損傷をしなくてはいけないなどありました

私たちが思っている印象はドラマや映画から得る事が多いという事ですね

金箔を体に貼っても死なない。なんて話もテレビでみました

皮膚から呼吸しているわけではないので、そんなのありえないそうです

「死」ついてだけではなく、怪我をした時の応急手当や、対処の仕方なども書いています

火傷をした時は無理に服を脱がさないで、そのまま服を着せた状態で救急車を呼ぶ

そして、指は1本1本別々に包帯をまいておく。そうです

そうでないと指がくっついてしまうから。など、日常で起きそうな事を書いています

また、反対に「ええ!」という事で亡くなったりする事があるそうです

いつ何があってもいいように部屋は片付けないと泥棒に入った?って思われると困るかな。。。

などと、つまらない事を考えた私です。

あらゆる日常に潜む死の危険から逃れるにはどうすればよいのか?死なないために知っておくこと。

断食後や飢餓状態の時に一気に食べると-。薬とお酒を同時に飲むと-。骨折を放っておくと-。子どもが熱湯に手を突っ込むと-。あらゆる日常に潜む死の危険を、元監察医の著者が医学的見地から検証し、その予防法も解説する。

http://inandout.cocolog-nifty.com/trend/2006/01/post_6d88.html

監察医の上野医師が色々な場面で死について書かれています

上野医師の本は何冊か読んだことがありますが、これはタイトル通り「死」について

ちまたにあふれている間違った常識について書いています

この本のタイトルになっているように「舌を噛み切っても死なない」というように

なかなか興味深いものばかりでした

溺死すると男は下向き、女は上向きに浮く。なんて話もありましたが、それも真っ赤な嘘だそうです

ううう~~ん、そんなぁ~~=

確かに以前読んだ本でも「ドラマのように灰皿で頭を殴ったくらいでは死なない」など書いてあって

本当に相手を殺そうって思って殴る場合は、頭蓋骨がかなりの損傷をしなくてはいけないなどありました

私たちが思っている印象はドラマや映画から得る事が多いという事ですね

金箔を体に貼っても死なない。なんて話もテレビでみました

皮膚から呼吸しているわけではないので、そんなのありえないそうです

「死」ついてだけではなく、怪我をした時の応急手当や、対処の仕方なども書いています

火傷をした時は無理に服を脱がさないで、そのまま服を着せた状態で救急車を呼ぶ

そして、指は1本1本別々に包帯をまいておく。そうです

そうでないと指がくっついてしまうから。など、日常で起きそうな事を書いています

また、反対に「ええ!」という事で亡くなったりする事があるそうです

いつ何があってもいいように部屋は片付けないと泥棒に入った?って思われると困るかな。。。

などと、つまらない事を考えた私です。

あらゆる日常に潜む死の危険から逃れるにはどうすればよいのか?死なないために知っておくこと。

断食後や飢餓状態の時に一気に食べると-。薬とお酒を同時に飲むと-。骨折を放っておくと-。子どもが熱湯に手を突っ込むと-。あらゆる日常に潜む死の危険を、元監察医の著者が医学的見地から検証し、その予防法も解説する。

http://inandout.cocolog-nifty.com/trend/2006/01/post_6d88.html

タグ :死の雑学

2011年02月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

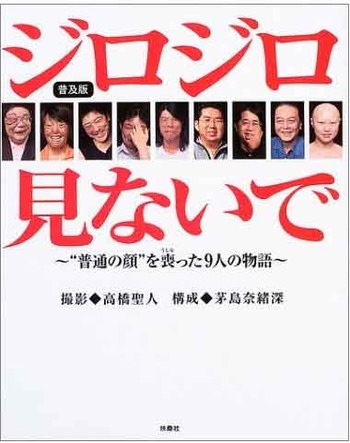

ジロジロ見ないで―“普通の顔”を喪った9人の物語

ジロジロ見ないで―“普通の顔”を喪った9人の物語

高橋 聖人, 茅島 奈緒深

この本に登場する9人は、顔に手術や治療で治すことのできない、アザや病気、ヤケドを負っている。彼らは、ただ見た目が“普通と違う”というだけで、人から好奇な視線を向けられてしまう。彼らを取りまく環境は、とても厳しいものだ。学校での生活、就職、恋愛など。私たちが、当たり前のように経験するさまざまな出来事でも、彼らはイジメに遭ったり差別を受けている。そんな辛い現実に苦しみ、考えながら、必死に向き合ってきた彼ら。彼らが進んできた道には、力強く前を向かせてくれた、光のような存在があった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ユニークフェイス」という言葉を知っていますか?

この本に紹介している方たちは、とても個性的な顔をしています

そういうと「差別している」と言われるかもしれません

でも、私はそう思います

人はみんな違う。と思います

最近は誰もが同じ考えでないといけないような風潮があります

「いじめ」だって同じです

みんなが同じ方向を向いていて、少しでも違うとそれはいきなり「いじめ」の対象になります

私自身、一度ユニークフェイスの方に出会ったことがあります(友人以外)

電車の窓に映ったその人の顔をジロジロ見た記憶があります

それは「なぜ?」というわからないくらいの違和感だったからです

なぜかわからない。だから知りたい。くらいのものでした

でも、なんとか理解した時に感じたのは不思議だなって思ったくらいでした

入院していると、色んな人がいました

抗がん剤治療をしている方は髪の毛がないかたもいたし、手足が無い人も

歩けない人もいます

大きな傷が見えてる人もいました

でも、退院するとそういう人は、まるでこの世に存在していないかのようにいなくなりました

不思議です

私のお腹には、大きな傷跡があります

私は、この傷跡が好きです。たまにはマッサージしてあげたりもします

「私が戦った証だから」って思っています

本に紹介されている写真は、みんなすごくいい笑顔でした

「いい顔してる」って思いました

嫌な事があったとしても受け入れているのかな。なんて考えていました

そしたら、その中の1人の方が自殺したという事が書かれていました

その女性は、とても綺麗な方でした(表紙の右端の方)

円形脱毛症。ときくと、とても小さなものを想像するかもしれませんが

全身の毛が抜けてしまう事もあるそうです

こんなに綺麗なのに「毛なんてなくっても・・・」と思いました

でも、抗がん剤治療を受けていた方の話を聞いた時に、やはり女性にとっては

一時の脱毛であってもつらくて仕方がないのに・・・と思いました

難しいと思いました。もしかしたら人はそこまで思っていないのかもしれなくても

その人にとっては自分の命を絶つほどの悩みになっていたのかもしれないし・・・

本の中で、男性の方が何度も何度も見知らぬ人にツバを吐きかけられたと書いていました

今までに100回はかけられたかなって・・・

嘘のように思った。顔にできものができているだけで、人の顔にツバを吐ける人間がいるなんて・・・

なぜ、人は同じでなくてはいけないんだろう?

戦争みたいだって思った

同じ方向を向かなくてはいけない

同じ考えでなくてはいけない

そんなのちっとも大人じゃないって思う

私の付き合った人の中には、顔に大きな傷あとがある人もいました

体に大きな赤いあざがある人も。女の人で顔に黒い大きなあざがある人も・・・

でも、だからなにって思います

私はみんな好きでした。いつの間にか付き合いが終わっていたりもしますが

でも一緒にいた時は楽しいひと時でした

ユニークフェイス。それは個性の1つでいいんじゃないでしょうか。

そして、ジロジロみるんだったら一言「その顔はどうしたんですか?」って聞いてみればいい

もし理解できない病名なら「その病気は知りません。でも、調べてみますね」って言えばいい

理解できない。知らないっていう事で排除するのは違うと思います

今は「子供」が「大人化」している気がします

でもその反対に「大人」が「子供化」しているような気もします

いじめもセクハラもパワハラも・・・

病気でも、後遺症でも障害があってもいいやんって思います

人の個性を受け入れるような社会になって欲しいと思います

高橋 聖人, 茅島 奈緒深

この本に登場する9人は、顔に手術や治療で治すことのできない、アザや病気、ヤケドを負っている。彼らは、ただ見た目が“普通と違う”というだけで、人から好奇な視線を向けられてしまう。彼らを取りまく環境は、とても厳しいものだ。学校での生活、就職、恋愛など。私たちが、当たり前のように経験するさまざまな出来事でも、彼らはイジメに遭ったり差別を受けている。そんな辛い現実に苦しみ、考えながら、必死に向き合ってきた彼ら。彼らが進んできた道には、力強く前を向かせてくれた、光のような存在があった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ユニークフェイス」という言葉を知っていますか?

この本に紹介している方たちは、とても個性的な顔をしています

そういうと「差別している」と言われるかもしれません

でも、私はそう思います

人はみんな違う。と思います

最近は誰もが同じ考えでないといけないような風潮があります

「いじめ」だって同じです

みんなが同じ方向を向いていて、少しでも違うとそれはいきなり「いじめ」の対象になります

私自身、一度ユニークフェイスの方に出会ったことがあります(友人以外)

電車の窓に映ったその人の顔をジロジロ見た記憶があります

それは「なぜ?」というわからないくらいの違和感だったからです

なぜかわからない。だから知りたい。くらいのものでした

でも、なんとか理解した時に感じたのは不思議だなって思ったくらいでした

入院していると、色んな人がいました

抗がん剤治療をしている方は髪の毛がないかたもいたし、手足が無い人も

歩けない人もいます

大きな傷が見えてる人もいました

でも、退院するとそういう人は、まるでこの世に存在していないかのようにいなくなりました

不思議です

私のお腹には、大きな傷跡があります

私は、この傷跡が好きです。たまにはマッサージしてあげたりもします

「私が戦った証だから」って思っています

本に紹介されている写真は、みんなすごくいい笑顔でした

「いい顔してる」って思いました

嫌な事があったとしても受け入れているのかな。なんて考えていました

そしたら、その中の1人の方が自殺したという事が書かれていました

その女性は、とても綺麗な方でした(表紙の右端の方)

円形脱毛症。ときくと、とても小さなものを想像するかもしれませんが

全身の毛が抜けてしまう事もあるそうです

こんなに綺麗なのに「毛なんてなくっても・・・」と思いました

でも、抗がん剤治療を受けていた方の話を聞いた時に、やはり女性にとっては

一時の脱毛であってもつらくて仕方がないのに・・・と思いました

難しいと思いました。もしかしたら人はそこまで思っていないのかもしれなくても

その人にとっては自分の命を絶つほどの悩みになっていたのかもしれないし・・・

本の中で、男性の方が何度も何度も見知らぬ人にツバを吐きかけられたと書いていました

今までに100回はかけられたかなって・・・

嘘のように思った。顔にできものができているだけで、人の顔にツバを吐ける人間がいるなんて・・・

なぜ、人は同じでなくてはいけないんだろう?

戦争みたいだって思った

同じ方向を向かなくてはいけない

同じ考えでなくてはいけない

そんなのちっとも大人じゃないって思う

私の付き合った人の中には、顔に大きな傷あとがある人もいました

体に大きな赤いあざがある人も。女の人で顔に黒い大きなあざがある人も・・・

でも、だからなにって思います

私はみんな好きでした。いつの間にか付き合いが終わっていたりもしますが

でも一緒にいた時は楽しいひと時でした

ユニークフェイス。それは個性の1つでいいんじゃないでしょうか。

そして、ジロジロみるんだったら一言「その顔はどうしたんですか?」って聞いてみればいい

もし理解できない病名なら「その病気は知りません。でも、調べてみますね」って言えばいい

理解できない。知らないっていう事で排除するのは違うと思います

今は「子供」が「大人化」している気がします

でもその反対に「大人」が「子供化」しているような気もします

いじめもセクハラもパワハラも・・・

病気でも、後遺症でも障害があってもいいやんって思います

人の個性を受け入れるような社会になって欲しいと思います

タグ :ジロジロ見ないで

2011年02月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │読んだ本・・・その他

思わず人に言いたくなる伝染病の話

図書館で気になって借りてみました

題名の通り伝染病の話。なのですが、これを読んでいて思ったのは

「こんなに沢山の伝染病があるんや」って事と、その昔は沢山の方が犠牲になった

伝染病が現在は撲滅していたりする。

それを考えると、今の色々な病気も何年か後には治せるようになるんだろうなって思います

・発行年月: 2009年07月

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 空気や飛沫で広がる病気(インフルエンザ/結核/SARS/エボラ出血熱/流行性(脊髄)髄膜炎/天然痘)/第2章 虫や動物が広める病気(狂犬病/ラッサ熱/ワイル病/ペスト/デング熱/日本脳炎/黄熱病/マラリア)/第3章 性交で広がることがある病気(エイズ─後天性免疫不全症候群/淋病/B型肝炎/ヘルペス/梅毒)/第4章 食べ物で広まりやすい病気(腸チフス/細菌性赤痢/アメーバ赤痢/コレラ/A型肝炎/ランブル鞭毛虫症/その他、食中毒など)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

渡辺龍太(ワタナベリョウタ)

TVディレクター・作家。1984年大阪生まれ、東京育ち。高校卒業後に渡米。演者や製作者として学生映画に関わる。その傍ら、北米の40の町を旅行。帰国後は民放・NHKで国内外向けのテレビ番組製作のほか、不況の波を感じながら個人事業主として商売もしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本の中に、野口英世医師の黄熱病もありました

野口英世医師のように研究をしながら自らが犠牲になった医師もいらっしゃいます

日本でも、野口英世は有名ですが、黄熱病の研究でエクアドルに渡った彼は研究のために

アフリカに渡り、黄熱病で亡くなりました

私がエクアドルのグアヤキルに行った時に現地の方が彼を知っていました。

エクアドルでは一番有名な日本人で博物館もあります

野口英世:http://www.noguchi-healthnet.co.jp/hideyo1.html

題名の通り伝染病の話。なのですが、これを読んでいて思ったのは

「こんなに沢山の伝染病があるんや」って事と、その昔は沢山の方が犠牲になった

伝染病が現在は撲滅していたりする。

それを考えると、今の色々な病気も何年か後には治せるようになるんだろうなって思います

・発行年月: 2009年07月

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 空気や飛沫で広がる病気(インフルエンザ/結核/SARS/エボラ出血熱/流行性(脊髄)髄膜炎/天然痘)/第2章 虫や動物が広める病気(狂犬病/ラッサ熱/ワイル病/ペスト/デング熱/日本脳炎/黄熱病/マラリア)/第3章 性交で広がることがある病気(エイズ─後天性免疫不全症候群/淋病/B型肝炎/ヘルペス/梅毒)/第4章 食べ物で広まりやすい病気(腸チフス/細菌性赤痢/アメーバ赤痢/コレラ/A型肝炎/ランブル鞭毛虫症/その他、食中毒など)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

渡辺龍太(ワタナベリョウタ)

TVディレクター・作家。1984年大阪生まれ、東京育ち。高校卒業後に渡米。演者や製作者として学生映画に関わる。その傍ら、北米の40の町を旅行。帰国後は民放・NHKで国内外向けのテレビ番組製作のほか、不況の波を感じながら個人事業主として商売もしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本の中に、野口英世医師の黄熱病もありました

野口英世医師のように研究をしながら自らが犠牲になった医師もいらっしゃいます

日本でも、野口英世は有名ですが、黄熱病の研究でエクアドルに渡った彼は研究のために

アフリカに渡り、黄熱病で亡くなりました

私がエクアドルのグアヤキルに行った時に現地の方が彼を知っていました。

エクアドルでは一番有名な日本人で博物館もあります

野口英世:http://www.noguchi-healthnet.co.jp/hideyo1.html

2011年02月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・その他

「最後だとわかっていたなら」

あなたが眠りにつくのを見るのが

最後だとわかっていたら

わたしは もっとちゃんとカバーをかけて

神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう

あなたは言わなくても 分かってくれていたかもしれないけれど

最後だとわかっていたなら

一言だけでもいい・・・「あなたを愛してる」と

わたしは 伝えただろう

たしかにいつも明日はやってくる

でももしそれがわたしの勘違いで

今日で全てが終わるのだとしたら、

わたしは 今日

どんなにあなたを愛しているか 伝えたい

そして わたしたちは 忘れないようにしたい

明日が来るのを待っているなら

今日でもいいはず

もし明日が来ないとしたら

あなたは今日を後悔するだろうから

だから 今日

あなたの大切な人たちを しっかりと抱きしめよう

そして その人を愛していること

いつでも いつまでも大切な存在だということを

そっと伝えよう

「ごめんね」や「許してね」や「ありがとう」や「気にしないで」を

伝える時を持とう

そうすれば もし明日が来ないとしても

あなたは今日を後悔しないだろうから

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この詩は、アメリカ人のノーマ・コーネット・マレックという女性が、

わが子を亡くしたときに書いたものです。

それを、テロのときに追悼集会やテレビで朗読され、「アメリカ同時多発テロで貿易センタービルに

一機目が激突したあと、 救助のために最初にビル内に突入した数百名のレスキュー隊の一人」の青年が

書いた詩として チェーンメールで勝手に流されてしまったのです。

彼女はそれでもいいと言っていたそうです

そして、末期がんで64歳のときに永眠。

「最後だとわかっていたなら」サンクチュアリ出版:http://www2.plala.or.jp/impact-FORZA/Last_time.htm