スポンサーリンク

命救った防災無線 全音声見つかる

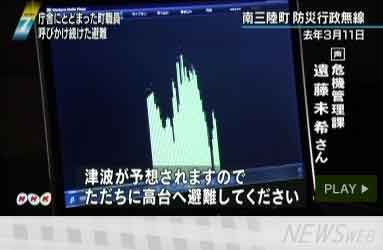

宮城県南三陸町で、震災発生の際、住民に避難を呼びかけ、多くの命を救った防災無線の音声が完全な形で残っていることが分かりました。

亡くなった町職員の遠藤未希さんの呼びかけがすべて収録されているほか、呼びかけがどのような判断で行われていたかをうかがわせるものとなっています。

NHKが入手した音声は、津波で職員や住民、合わせて41人が亡くなった南三陸町の防災対策庁舎から発信された、およそ30分の防災無線の放送をすべて収録したものです。

地震発生の直後から放送が始まり、サイレンに続いて、危機管理課の職員だった遠藤未希さんが「震度6弱の地震を観測しました。津波が予想されますので、高台へ避難して下さい」と呼びかけていました。

この時点で大津波警報は出ていませんでしたが、町は独自の判断で津波への警戒を呼びかけていました。

周囲にいた人の声も収録されていて、大津波警報が出たあと、津波の高さについて「最大6メートルを入れて」と指示され、未希さんは、6メートルという情報と「急いで」とか「直ちに」という言葉を呼びかけに付け加えていました。

また、周囲の「潮が引いている」という言葉に反応して「ただいま、海面に変化が見られます」と臨機応変に対応していたことも分かります。

津波を目撃したとみられる職員の緊迫した声のあと、未希さんの呼びかけは「津波が襲来しています」という表現に変わっていましたが、高さについては「最大で6メートル」という表現が続き、最後の4回だけ「10メートル」に変わっていました。

当時、未希さんたちと一緒に放送を出していた佐藤智係長は「水門の高さが5.5メートルあり、防災対策庁舎の高さも12メートルあったので、6メートルならば庁舎を越えるような津波は来ないと思っていた」と話しています。

音声は、なおも放送を続けようとする未希さんの声を遮るように「上へあがっぺ、未希ちゃん、あがっぺ」という周囲の制止のことばで終わっていました。

呼びかけは62回で、このうち18回は課長補佐の三浦毅さんが行っていました。

男性の声でも呼びかけて、緊張感を持ってもらおうとしたということです。

三浦さんは今も行方が分かっていません。

この音声を初めて聞いた未希さんの母親の遠藤美恵子さんは「この放送を聞いて、本当に頑張ったんだと分かりました。親として子どもを守ってあげられなかったけど、私たちが未希に守られて、本当にご苦労さまというしかないです」と話していました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120309/t10013614681000.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

震災後1年が来て、テレビ番組でも色々な特集が組まれています

見るのもつらくなるような映像も沢山ありました

私は地震後にワンセグで仙台空港が津波にあう映像を最後に、地震後4日目までは、テレビを見ていないので色々な部分がわかりませんでした。断片的ですが、自分が知らなかったものを見れた気がします

あの時、色々な人が情報を流してくれていたのだという事もわかりました

遠藤さんの事は、たびたびここでも書いています

友人の親戚が同じ場所に逃げて亡くなったということもありますが、彼女のように必死に呼びかけていた人がいるんだということを知ってもらいたいと思います。

残されたテープの中の「上へあがっぺ、未希ちゃん、あがっぺ」と言われるまで、最後の最後まで呼びかけていた彼女や水門を閉めに行ったり歩けない老人を助けに行って、亡くなった人が沢山います

あの時、自分の命を犠牲にしてまでも人の命を守ろうとした人が沢山いたんだと思います

ただ、被災後にネットで「餓死してしまいます」や「凍死してしまいそう」「助けて」という呼びかけに

何も知らない人が「そんなわけないだろう」などと批判するコメントが書かれているのを見ました

どこで書いたかわからないけれど、あの日、東北の都市の中では比較的暖かく、あまり雪が降らないといわれている仙台市内であっても、午後からは雪が降っていました

避難所へ向かう少しの間であっても、身体中に雪が積もっていました

何度も何度も余震がくる中、少しでも避難所の近くに行かなくてはと雪の中を歩きました

避難所に着いた時には、身体も冷え切っていて、まだ体調がよくなかった私は、寝込んでいました

仙台の市街地の中でも、1日目の夜は外は、電気も信号も街頭も何もなく、真っ暗な中、震度5くらいの余震が1晩中、何度も何度も起き、その度に避難所の中の色々な場所で携帯電話の地震警報が鳴っていました

そんな中で仙台駅の文字とその後ろにある大きなビルだけに明かりがありました

みんな明かりが見たくなるとトイレに行って、その明かりを見ていました

そして、そこでいろんな人と話をしました

仙台市内ですら、そんな状態で、津波の被害を受けた地域の避難所の中はどうだったろうと思います

真っ暗で着替える服も無く、毛布や暖をとる方法も無く、しかももしもストーブがあったとしても余震で使えない現実があったと思います

避難所すら行けなくて、外や浸水した家の中で過ごした人も沢山いました

その後、津波で助かった人たちでも、低体温症で亡くなった人が沢山いると知りました

無責任なコメントを残した人は、今は何を思っているのだろうと思う

何の想像力も無く、ただ自分の考えだけで正しいか嘘かを決め付けたがる人たち

もしも、そのコメントを見て「そうか、嘘なんだ」と思った人がいて、差し伸べられる手が差し伸べられなかったらどう責任を取るのだろうと思った

大きな災害が起きた時には、少しの情報から自分の勝手な解釈で

正しいか嘘かを判断するのではなく、きちんと情報収集した上で判断して欲しいと思います